- 著者

- 根来 宏明 小高 敦史 松村 憲吾 秦 洋二

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.434-437, 2017-05-20 (Released:2018-05-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 酸味を活かした清酒の製造

- 著者

- 大場 孝宏

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.5, pp.262-270, 2011 (Released:2016-11-15)

- 参考文献数

- 15

近年,食の多様化や嗜好の変化に伴い洋食に合うワインなどの消費が増加している反面,清酒の売り上げが伸び悩んでいる。清酒の復権の一つとして,清酒を敬遠しがちな若者や女性をターゲットに,酵母の造る有機酸特にリンゴ酸生成に着目し,リンゴ酸生成に特徴を有する酵母の開発と,その育種酵母を用いたアルコール濃度の低い低アルコール清酒(ソフト清酒)の商品化に成功した例を著者に解説いただいた。新しい商品の開発に携わる人には参考となり,是非一読を勧める次第である。

1 0 0 0 リンゴ酸高生産性酵母(P43-14)による清酒の実醸造

- 著者

- 蟻川 幸彦 鷲沢 喜美治 下原 多津栄

- 出版者

- 長野県食品工業試験場

- 雑誌

- 長野県食品工業試験場研究報告 = [Research] report of the Nagano State Laboratory of Food Technology (ISSN:0286102X)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.37-38, 2003-09

リンゴ酸高生産性株P43-14を用いて実醸造試験を行ったところ、小仕込み試験と同様に高いリンゴ酸生産性を示した。本酵母を用いた製品は清酒の差別化に有効と考えられる。

1 0 0 0 OA 秋田の生んだ生物遺産「きょうかい6号」の可能性を探る

- 著者

- 佐藤 祐輔

- 出版者

- 一般社団法人 プラスチック成形加工学会

- 雑誌

- 成形加工 (ISSN:09154027)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.196-199, 2012-03-20 (Released:2020-12-25)

- 被引用文献数

- 1

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1835, pp.38-42, 2016-04-04

彼らが話しているのは大抵、中国語やベトナム語だ。太田市内では、約1300人の外国人技能実習生が働いている。「実習生がいなければ、クルマは造れない」(太田市の清水聖義市長)のが実態だ。

1 0 0 0 OA グラフ理論の能力の素養に関する研究

- 著者

- 清水 優菜

- 出版者

- 横浜国立大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 教育デザイン研究 = Journal of education design (ISSN:18847285)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.103-112, 2016-01-31

- 著者

- 瀬戸 大也 高島 三幸

- 出版者

- 日経BP社 ; 2002-

- 雑誌

- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.9, pp.72-75, 2018-08

幼い頃は、シャワーが怖くて顔に水がかかるのさえ嫌がったらしいんです。でも、5歳の時に親に連れていかれたスイミングスクールの体験教室が面白くて水泳を始めました。

1 0 0 0 OA 性別役割分業論(<特集>共生社会の法と政治,法学部開設35周年記念論文)

- 著者

- 高橋 保 Tamotsu Takahashi

- 出版者

- 創価大学法学会

- 雑誌

- 創価法学 (ISSN:03883019)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.33-67, 2006-12-01

1 0 0 0 OA 災害イメージの間主観的基盤

- 著者

- 永田 素彦 矢守 克也

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.197-218, 1996-12-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 2

本研究は, 人々の昭和57年長崎大水害をめぐる災害イメージについて, その特徴を検討したものである。具体的には, まず, 災害イメージについての基本的な考察をし, 災害イメージの基底的なタクソノミー-「事象」 「事態」-を提示した。前者は災害の知覚現場を基盤にしており, 後者は抽象的な概念体系をその存立根拠としている。そして, それに基づいて, 今なお強固に災害イメージを保持していると考えられる長崎市在住の4つのグループ (行政 (市役所), 市民団体M会, A自治会, B自治会) の, 長崎大水害をめぐる会話を分析した。その結果, 行政とM会は長崎大水害を事態化していること, 一方, A, B両自治会は事象化していることを明らかにし, さらに, 各グループの災害イメージの内実的特徴を別出した。最後に, 災害イメージを形成することの意味を明らかにし, そのことが 「防災意識の風化」と呼ばれる現象に対してもつ含意を考察した。災害イメージを長期にわたって維持するには, 単に 「事象化」するだけでも (A, B自治会) 単に 「事態化」するだけでも (行政) 不十分であり, 両者をリンクさせた形で災害イメージを形成することが必要であることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 魚醤と醤油の抗過酸化水素活性

- 著者

- 青島 均

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.1, pp.19-27, 2011 (Released:2016-06-13)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

茶やコーヒーは,抗酸化活性を持つカテキンあるいはクロロゲン酸などのポリフェノールを含むため,健康に良いといわれている。しかし,ポリフェノールは,酸素と接すると過酸化水素を生成してしまう。醤油や味噌は,緑茶に加えると過酸化水素の生成を抑制した。さらに魚醤は,高温の下でも過酸化水素を分解した。魚醤による反応は,魚醤に含まれる耐熱性のカタラーゼによるものと推定された。したがって,魚醤,醤油や味噌は,食品中での有害な過酸化水素生成を抑制することにより,健康に役立つ可能性がある。

- 著者

- 林 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.222_1-222_1, 2016

<p> バドミントン競技の国際競技力は、非常に高まってきており、世界水準のプレイヤーも多く輩出している。スーパーシリーズ成績上位者同士の試合の分析から、トレーニング強度を探ることは有意義であると考えた。全英選手権の女子シングルス決勝(奥原希望-ワン・シーシャン)の映像から、エース-エラー分析、配球分析、時間分析(1ストロークにかかる時間の測定、ならびにワークとレストの比率測定)を行った。ラリーにおけるストローク時間(一打にかける時間)が非常に短くなっており、なおかつワークに対するレストの比率が非常に高くなっている。スピードのある展開でラリーが形成されており、ラリー自体の強度が以前と比べて高くなっている。そのため、レストも長くなっていると考えられる。つまり、ATP-CP系や乳酸系のトレーニングを重要視することが今まで以上に必要となる。</p>

1 0 0 0 草木染の染色助剤による絹糸の強力および伸度の変化について

- 著者

- 渡瀬 久也 小口 忠清 堀川 精一 佐々木 えつ子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.69-72, 1978

草木染は趣向性に富んだ色彩をだすことができるため, 紬 (つむぎ) などの伝統織物に多く用いられているが, 発色, 染着あるいは染色堅ろう度増進のため, おもに金属塩が染色助剤として用いられる.そのなかには絹繊維に著しい質的劣化をおこさせるものがあるので, 本試験では染色助剤と絹繊維のぜい化性との関係について主として強力および伸度を中心にして追究した.染色助剤として代表的な硫酸アルミニウムカリウム, 重クロム酸カリウム, 塩化第ニスズおよび木酢酸鉄を, また染料としてすおう, 楊梅 (皮) およびコチニールを用いて実験し, つぎのような結果を得た.<BR>(1) 染色助剤の種類によるぜい化の程度のちがいは, 光照射を行なうことにより顕著となった.<BR>(2) 光照射によるぜい化は, スズ助剤が最もはげしく, クロム助剤が最も緩慢であった.<BR>(3) 処理回数の増加により, また光照射時間の増加によりぜい化は促進された.<BR>(4) ぜい化の程度は, 助剤のpHよりもその溶液に含まれる金属の種類と量に影響されるようである.<BR>(5) 染料問のぜい化の差異は見られないようである.

1 0 0 0 OA 認知研究にモデルはなぜ必要か?

- 著者

- 安西 祐一郎

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.314-321, 2019-09-01 (Released:2020-03-01)

- 参考文献数

- 24

Cognitive research essentially requires the introduction of models, and methodologies for empirically verifying those models. This is principally because this academic field intrinsically involves the issue of how to understand entities that are unobservable, or difficult to observe. Particularly for higher-order cognitive processes, many different factors must be related, and thus understanding those processes are virtually not possible without introducing models whose complexities match the complexity caused by those factors. This article argues, while summarizing previous efforts of forerunners in exploring cognitive research, that explorations of new methodologies that combine adequate models and advanced technologies for instrumentation and analysis will be required for making breakthroughs in higher-level cognitive research. The article also points out that important long-term actions for such breakthroughs must include the rescue of the current education from the large gap between humanities/social sciences and natural sciences/engineering, and the strong promotion of governmental policies for supporting the creation of new academic fields. Science takes a long time. Herbert A. Simon

- 著者

- 並木 則和 宇田 貴裕 鍵 直樹

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.191, pp.21-27, 2013

- 参考文献数

- 3

室内における非喫煙者の受動喫煙が問題視されており,それを防止するための分煙対策がとられている。喫煙空間と非喫煙空間の境界領域において,厚生労働省のガイドラインは,喫煙室等に向かう風速(境界風速)を0.2m/s以上に保つように定めている。本研究では,飲食店を想定し,排気量が制御可能な喫煙空間および非喫煙空間からなる試験室において,店員を模したサーマルマネキンがスライド式のガラリ付き扉の設置されている両空間の境界面を通過する場合に,冷房期および暖房期において境界風速が環境たばこ煙(ETS)の動的挙動に及ぼす影響について検討した。その結果,冷房期と比べ分煙を行うことが困難である暖房期においても,扉に設けられたガラリの開口部分を全面使用し,ガラリの向きを上向きにすることにより,境界風速0.15および0.1m/sの低境界風速条件下においても一定の分煙効果を得られることが示された。

1 0 0 0 緊急事態宣言前後の外出行動とインターネット利用の関係

- 著者

- 矢部 直人 埴淵 知哉 永田 彰平 中谷 友樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, 2020

<p>新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の日本における広まりを受けて,日本政府や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議,自治体は2月中旬頃より,さまざまな要請を行った。2月下旬から3月上旬にかけて,密閉された空間,人が高密度に集まる空間,人と密接に接触する機会といった,3密を避けることが要請された。3月下旬には,東京都知事が自宅での就業や,不要不急の外出を控えるように要請。さらに4月7日に日本政府は7都府県を対象として緊急事態宣言を行い,人と人との接触を最低で7割から8割減らすことを目標として外出自粛を要請した。4月16日には,緊急事態宣言の対象が全国に拡大された。ただし,西ヨーロッパや北米と比較すると,日本における外出自粛要請は罰則がないことなど,ゆるやかな外出制限にとどまっている。</p><p></p><p>外出自粛に当たっては,オンライン会議システムを用いた在宅勤務など,インターネットの利用により外出行動を代替することが注目を集めた。インターネットの利用による外出の代替については,Andreev et al. (2010)が既存研究をレビューしており,在宅勤務は外出を代替する効果が明らかなこと,オンラインショッピングでは代替よりも補完の効果が優勢なこと,ネットの余暇・娯楽利用については研究が少なく効果が定かではないことが示されている。</p><p></p><p>本研究では,5月に外出行動の把握を目的としたインターネット調査を行い,外出行動やネットの利用などについてのデータを収集した。回答数は1,200名である。</p><p></p><p>最初に,ネット利用と行くことを控えている外出先の関係をみるため,コレスポンデンス分析を行った。その結果,仕事でのネット利用と職場への外出を控えることとの関係,余暇・娯楽でのネット利用と飲食店やショッピングモールへの外出を控えることとの関係,などの対応が明らかになった。</p><p></p><p>次に,2月中旬から5月中旬にかけての外出時間の推移とネット利用の関係について,マルチレベルモデルを使って分析した。その結果,ネット利用に関しては日常の買い物,社交,運動,余暇・娯楽といった利用が有意な変数となり,いずれも外出時間の減少率を大きくする方向に影響していた。一方,職場がネットを使った勤務に対応していないことは,外出時間の減少がゆるやかになる方向に影響していた。特に従来の研究が少ない,ネットの社交,運動,余暇・娯楽利用について外出を代替する関係が目立つ。一方,日常の買い物でのネット利用は,上記の社交などでのネット利用に比べると,外出を代替する関係は弱いことが分かった。</p><p></p><p>Andreev, P., Salomon, I. and Pliskin, N. 2010. Review: State of teleactivities. <i>Transportation Research Part C: Emerging Technologies</i> 18: 3-20.</p><p></p><p>本研究はJSPS科研費(17H00947)の助成を受けたものです。</p>

- 著者

- 下崎 聖 百瀬 光一

- 出版者

- 日本特別活動学会

- 雑誌

- 日本特別活動学会紀要 = Journal of JASEA (ISSN:13437151)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.55-64, 2020-03

1 0 0 0 相次ぐ生活保護ケースワーカーの刑事事件 (反貧困・再生)

- 著者

- 吉永 純

- 出版者

- 消費者法ニュース発行会議

- 雑誌

- 消費者法ニュース (ISSN:13406515)

- 巻号頁・発行日

- no.127, pp.84-86, 2021-04

1 0 0 0 OA アルカリフォスファターゼ測定法の国際標準化による予後予測式Prognosis in Palliative care Study predictor(PiPS) modelsへの影響について

- 著者

- 加藤 恭郎 徳岡 泰紀 松村 充子

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.241-246, 2021 (Released:2021-07-29)

- 参考文献数

- 9

日本臨床化学会はアルカリフォスファターゼ(ALP)の日本固有の測定法の国際標準化法への変更を決定した.予後予測式Prognosis in Palliative care Study predictor(PiPS) modelsのPiPS-Bの項目にはALPがあるが,過去の本邦の報告では国際標準化法を用いていなかった.当院緩和ケア病棟に2019年3月から2021年3月に入棟した連続239例において,入棟時にPiPS modelsによる予後予測を行った.このうちのPiPS-B 98例においてALPを国際標準化法測定値への換算値に置き換えて再計算した.98例中5例で予後予測が週単位から月単位へ変更となった.ALP測定方法の国際標準化法への変更により,PiPSの週単位の予後予測が月単位に変わる可能性が示唆された.

- 著者

- Tomoki Nakayoshi Koichi Kato Eiji Kurimoto Akifumi Oda

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.7, pp.967-975, 2021-07-01 (Released:2021-07-01)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

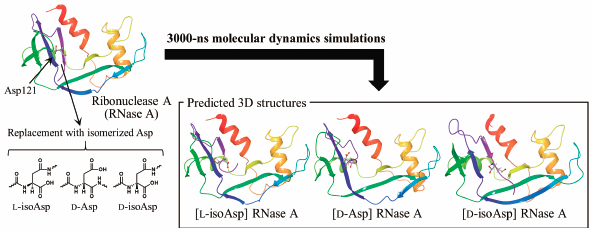

Isomerized aspartic acid (Asp) residues have previously been identified in various aging tissues, and are suspected to contribute to age-related diseases. Asp-residue isomerization occurs nonenzymatically under physiological conditions, resulting in the formation of three types of isomerized Asp (i.e., L-isoAsp, D-Asp, and D-isoAsp) residues. Asp-residue isomerization often accelerates protein aggregation and insolubilization, making structural biology analyses difficult. Recently, Sakaue et al. reported the synthesis of a ribonuclease A (RNase A) in which Asp121 was artificially replaced with different isomerized Asp residues, and experimentally demonstrated that the enzymatic activities of these artificial mutants were completely lost. However, their structural features have not yet been elucidated. In the present study, the three-dimensional (3D) structures of these artificial-mutant RNases A were predicted using molecular dynamics (MD) simulations. The 3D structures of wild-type and artificial-mutant RNases A were converged by 3000-ns MD simulations. Our computational data show that the structures of the active site and the formation frequencies of the appropriate catalytic dyad structures in the artificial-mutant RNases A were quite different from wild-type RNase A. These computational findings may provide an explanation for the experimental data which show that artificial-mutant RNases A lack enzymatic activity. Herein, MD simulations have been used to evaluate the influences of isomerized Asp residues on the 3D structures of proteins.

- 著者

- Keita Kitamura Kenta Umehara Ryo Ito Yoshiyuki Yamaura Takafumi Komori Hanae Morio Hidetaka Akita Tomomi Furihata

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.7, pp.984-991, 2021-07-01 (Released:2021-07-01)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 9

In vitro blood–brain barrier (BBB) models are essential research tools for use in developing brain-targeted drugs and understanding the physiological and pathophysiological functions of the BBB. To develop BBB models with better functionalities, three-dimensional (3D) culture methods have gained significant attention as a promising approach. In this study, we report on the development of a human conditionally immortalized cell-based multicellular spheroidal BBB (hiMCS-BBB) model. After being seeded into non-attachment culture wells, HASTR/ci35 (astrocytes) and HBPC/ci37 cells (brain pericytes) self-assemble to form a spheroid core that is then covered with an outer monolayer of HBMEC/ci18 cells (brain microvascular endothelial cells). The results of immunocytochemistry showed the protein expression of several cellular junction and BBB-enriched transporter genes in HBMEC/ci18 cells of the spheroid model. The permeability assays showed that the hiMCS-BBB model exhibited barrier functions against the penetration of dextran (5 and 70 kDa) and rhodamine123 (a P-glycoprotein substrate) into the core. On the other hand, facilitation of 2-(N-[7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl]amino)-2-deoxyglucose (2-NBDG; a fluorescent glucose analog) uptake was observed in the hiMCS-BBB model. Furthermore, tumor necrosis factor-alpha treatment elicited an inflammatory response in HBMEC/ci18 cells, thereby suggesting that BBB inflammation can be recapitulated in the hiMCS-BBB model. To summarize, we have developed an hiMCS-BBB model that possesses fundamental BBB properties, which can be expected to provide a useful and highly accessible experimental platform for accelerating various BBB studies.