1 0 0 0 OA 45年で日本人はどう変わったか(2) ~第10回「日本人の意識」調査から~

- 著者

- 荒牧 央 村田 ひろ子 吉澤 千和子

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.62-82, 2019 (Released:2019-07-20)

NHKが1973 年から5 年ごとに行っている「日本人の意識」調査の最新の調査結果から、政治、ナショナリズム、日常生活、基本的価値観などを紹介する。主な結果は次のとおりである。・選挙やデモ、世論などの国民の行動・意見が、国の政治に影響を及ぼしていると感じる人が、調査開始以降、長期的に減少している。・天皇に対して「尊敬の念をもっている」という人は2008年以降増加しており、今回は41%で「好感をもっている」や「特に何とも感じていない」を上回り、45年間で最多となった。・在留外国人の増加を背景に、外国人との接触も増加傾向にある。ただ、外国との交流意欲は低下している。・仕事と余暇のどちらを優先するかについては、70年代には《仕事優先》が最も多かったが、80年代から90年代前半にかけ《仕事・余暇両立》が増加し最多になった。・職場、親せき、近隣の3つの人間関係において、密着した関係を望む人が長期的に減少している。・生活全体の満足度は長期的に増加している。今回は「満足している」が39%で、「どちらかといえば、満足している」を含めると92%の人が満足している。全体を通してみると、この45年間で、どの質問領域でも意識が変化しているが、特に家庭・男女関係で変化が大きい。一方、「年上の人には敬語を使うのは当然だ」「日本に生まれてよかった」などは多くの人に共有されている意識であり、割合もほとんど変化していない。

1 0 0 0 OA 君主制の比較憲法学的研究

- 著者

- 榎原 猛

- 出版者

- 京都大学 (Kyoto University)

- 巻号頁・発行日

- 1966-03-23

新制・論文博士

1 0 0 0 フレームワークアプリケーションの抽象化のための動的解析手法

- 著者

- 久米出 中村匡秀 新田直也 柴山悦哉

- 雑誌

- 研究報告ソフトウェア工学(SE)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.20, pp.1-8, 2013-03-04

近年のソフトウェア開発に於けるアプリケーションフレームワークの普及と共に、その正しい利用法を効率的に学ぶ手法がますます重要になっている。フレームワークの学習の障害として、その複雑性と、所謂制御の反転 (Inversion of Control) に特徴付けられる独特な実行形態が挙げられる。我々はこれらの障害を克服するために、フレームワークアプリケーションの内部挙動を抽象化して表現する機能モデル (feature model) と、動的解析を用いたモデリングを提案する。本論文では第三者が開発した実用的なフレームワークアプリケーション内で発見されたフレームワーク利用の誤りを事例として我々の取り組みとその将来課題を説明する。

1 0 0 0 OA 導電性ゴムの接続技術

- 著者

- 永田 正樹

- 出版者

- The Japan Institute of Electronics Packaging

- 雑誌

- HYBRIDS (ISSN:09142568)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.4, pp.23-29, 1986-10-01 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 16

- 著者

- 田中 浩司 飯野 雄大

- 出版者

- 心理科学研究会

- 雑誌

- 心理科学 (ISSN:03883299)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.37-47, 2020

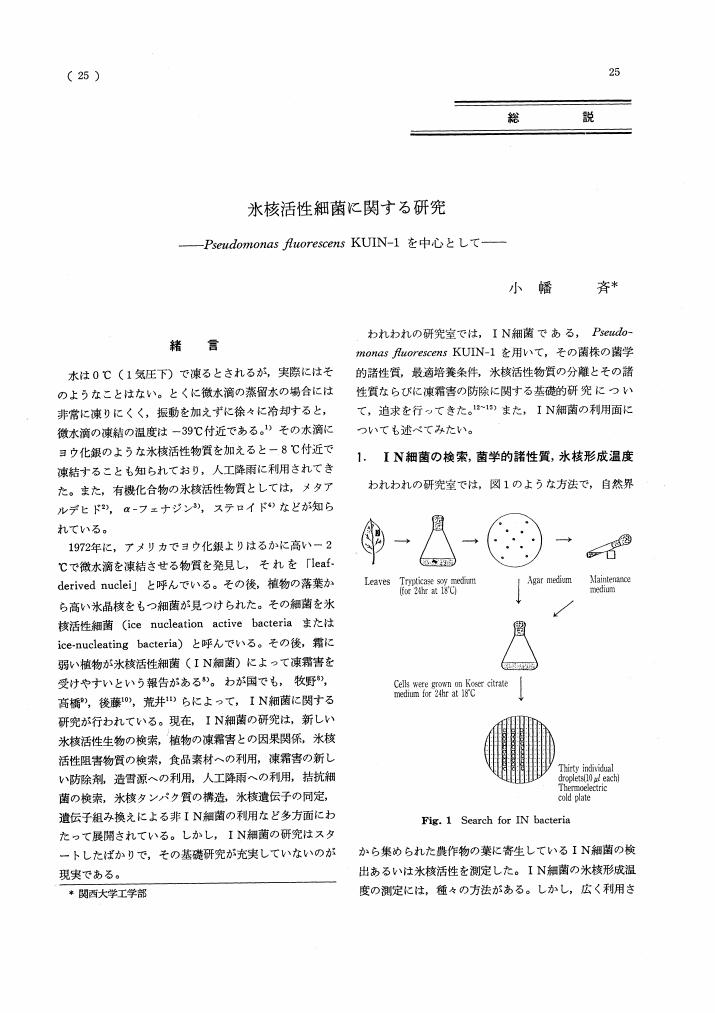

- 著者

- 小幡 斉

- 出版者

- 日本食品保蔵科学会

- 雑誌

- 日本食品低温保蔵学会誌 (ISSN:09147675)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.25-32, 1988-02-29 (Released:2011-05-20)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 金属ナノ粒子の基礎と最近の話題

- 著者

- 兵野 篤 米澤 徹

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.10, pp.468-474, 2009-10-20 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 31

金属ナノ粒子は,そのサイズに依存して発現する局在表面プラズモン共鳴や触媒特性などの特徴によって,近年新規な工業材料として注目されている。そして単分散性に優れ,分散安定な粒子を生成するさまざまな方法が開発されている。とくに湿式法ではサイズ・形状の制御が可能である。金・銀・銅粒子は局在表面プラズモン共鳴によって可視光での発色性を有し,色材へ応用されている。サイズによる色調の変化や表面増強ラマン散乱などの特性は迅速・高感度なセンシングへ応用されている。また,特異な触媒活性はグリーンケミストリーへの応用展開が期待されている。

1 0 0 0 OA クロヒカゲの翅に残された鳥の嘴の痕の季節的増減

- 著者

- 井出 純哉

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会大会講演要旨集 第51回日本生態学会大会 釧路大会

- 巻号頁・発行日

- pp.381, 2004 (Released:2004-07-30)

鳥は蝶の成虫の重要な捕食者と考えられている。しかし、捕食の場面を観察できることはまれなので、実際どの程度の捕食圧が蝶にかかっているのかは明らかではない。鳥が蝶を捕獲しようとして失敗した時に、蝶の翅に鳥の嘴の痕(ビークマーク)が残ることがあるが、その頻度は鳥の捕食圧の推定に利用できると考えられる。そこで、ジャノメチョウ亜科の蝶のクロヒカゲの翅に残されたビークマークを三年間にわたって京都市北部の山地で調査し、鳥がどれくらいクロヒカゲの成虫を襲っているか推定した。本種の成虫は5-6月の初夏世代、7-8月の盛夏世代、9-10月の秋世代と、一年に三世代が出現する。樹液を餌としており、暗い所を好むので通常は林内に分布するが、気温が低い時期には比較的明るい場所に出てくることも多い。翅に嘴の痕が残っていた個体の割合は初夏と盛夏には数%から十数%だったが、毎年秋になると増加し50%に達することもあった。蝶の成虫は捕獲しにくく、見た目の大きさの割に食べる所が少ないので、鳥にとって良い食料ではないと思われる。そのため、鱗翅目幼虫などのもっと好ましい餌が少なくなった秋によく襲われたと考えられた。また、秋になって気温が下がり、蝶の動きが緩慢になったことが襲われやすさに影響した可能性もある。雄と雌を比べるとわずかずつではあるが雌の方が一貫してビークマークのついた個体の割合が多かった。雌は卵を抱えている分腹部が重いためゆっくりとしか飛べないので、雄よりも襲われやすかったのかもしれない。

1 0 0 0 OA 酒粕を利用した高密度の酵母による繰り返し清酒醸造

- 著者

- 佐藤 和夫 西村 顕 小林 美希 進藤 斉 高橋 康次郎

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.2, pp.122-129, 2013 (Released:2017-12-28)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 1 1

1.醪の生成アルコールを17%以下とした液化仕込みによる清酒製造において,酒粕中の酵母を再利用した高密度酵母による繰り返し仕込みを長期間継続して行うことができ,平均で約3日の醪期間の短縮効果がみられた。2.繰り返し仕込みの醪では,酵母の増殖量は少なかったことから,何らかの増殖阻害現象が生じたと考えられた。3.醪の圧搾は粕中の酵母の増殖能や発酵能に影響しなかった。また,酵母のメチレンブルー染色率は10%以下を維持し,生酸菌や野生酵母による顕著な汚染は生じなかった。4.繰り返し仕込み回数が多くなると製成酒のアミノ酸度や着色量が増大して品質評価上の問題が生じたことから,実現可能な繰り返し仕込み回数は数回程度と考えられた。

- 著者

- SANTOSA Edi 杉山 信男 彦坂 晶子 高野 哲夫

- 出版者

- 日本熱帯農業学会

- 雑誌

- 熱帯農業 (ISSN:00215260)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.25-34, 2004

インドネシア政府はジャワに自生しているイロガワリコンニャクを食品工業用の原料として利用することを計画しているが, その遺伝的変異については未だ十分調べられていない.本研究の目的は西ジャワの6つの地域から採集したイロガワリコンニャク63系統について形態的な特徴を明らかにすることである.<BR>花柄の長さは13.5~75cmで, 肉穂花序の付属体 (肉穂花序のうち雄花部と雌花部以外の部分) の長さと直径はそれぞれ5.5~42.5cmと0.7~3.2cmであった.雄花部は長さ2.5~8cmであり, 系統によっては花粉嚢に囲まれた部分が雄花部の他の部分とは異なる色を呈するものがあった.仏炎苞の長さは8~24cmで, 通常は緑色であった.花序の10の形態的特徴を基にした主成分分析の結果, 変異の69%は上位4成分によって説明できることが明らかとなった。第2, 第3成分を基に散布図を描くと, 63の系統はAからGまでの7グループに分類することができた。一方, クラスター分析により, 63系統は4つのクラスターに分類できた。クラスターIはグループB, C, 及びグループAの2系統から構成され, クラスターIIIはグループDとEで構成された。クラスターIIはグループFに対応し, グループAとGに属する系統がクラスターIVを構成した。花序の形態的特徴に基づくイロガワリコンニャクの分類結果は系統の地理的分布とは関係がないようであった。異なるクラスターに属する幾つかの系統が同一地域に共存することはイロガワリコンニャクの遺伝的変異が大きいことを示唆している。

1 0 0 0 OA ピアジェの発生的認識論のスピノザ的解体(5)―ベルクソンの時間概念をめぐる諸問題―

- 著者

- 小島 康次

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1B-001, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA テキスタイルのためのフラクタルパタンの合成と解析

- 著者

- 坂本 武士 金谷 一朗 佐藤 宏介

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集 第50回システム制御情報学会研究発表講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.1, 2006 (Released:2006-12-01)

テキスタイルデザインにおいて、意匠パタンは製品(作品)の印象や価値を決める重要な要素である。意匠パタンの審美的解析と合成は興味深い。本研究は図形の印象が生まれるメカニズムを解明することを目的とする。具体的には、フラクタル2次元パタンをL-Systemを用いて生成し、その図形のもつ印象を解析する。解析手法として、フラクタル収束度と、構造組成分析を提案し、これらの解析手法が人間の印象をよく区別可能であることを実験的に示す。

1 0 0 0 白衣募金者一掃運動に見る傷痍軍人の戦後

- 著者

- 植野 真澄

- 出版者

- 大阪大学大学院文学研究科日本学研究室

- 雑誌

- 大阪大学日本学報 (ISSN:02864207)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.95-116, 2003-03

- 著者

- 中田 大成

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.46-47, 2008

- 著者

- 亀井 哲也 加茂野 理 山崎 俊江 立野 育郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.168-170, 1981

- 著者

- 高畠 聖 牟田 修

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, pp.270, 2012

OFDMシステムでは送信信号のピーク対平均電力比(PAPR)が高いため、<br>電力増幅器における非線形歪みおよび電力効率の低下が問題となる。<br>この問題に対処するには、増幅器の非線形歪み補償技術とPAPR抑圧技術を<br>併用することが重要となる。本論文では、電力増幅器の非線形歪み影響下の<br>OFDMシステムにおいて、位相制御によるPAPR抑圧と適応プレディストータ<br>を併用する非線形歪み軽減技術について検討する。<br>位相制御によるPAPR抑圧として部分系列伝送(PTS)方式を採用し、<br>電力効率の改善に適した位相制御規範について評価検討する。

1 0 0 0 OA 猥褻出版物禁止法(1857)の誕生と抵抗勢力

- 著者

- 佐藤 治夫

- 出版者

- 英米文化学会

- 雑誌

- 英米文化 (ISSN:09173536)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.5-30, 2008-03-31 (Released:2017-06-20)

The present paper reevaluated the significance of the Obscene Publications Act 1857(OPA), or Campbell's Law(An Act for more effectually preventing the Sale of Obscene Books, Pictures, Prints, and other Articles) from the view point of assessing the opposing forces in and out of the British Parliament that influenced the actual law-making process. In good contrast with the first hesitant approach before his submission of OPA, Lord Campbell, the propagator of OPA, is found quite straightforward in pressing his objective, widely supported by the public opinions outside the Houses, to his fellow members of the House, which might have unnecessarily provoked repulsive attitudes from some of them-probably best represented by Lord Lyndhurst, who openly made objections in the House of Lords, referring to the possibility of endangering the British literary works in the process of enforcing OPA. The verbal conflict between the two parties will well be summarised as that of maintaining the standard of decency in society as against the protection of national literature. It is quite noteworthy that the process of law-making itself only promoted the discussion of decency and moral integration, and not the protection of literature.

1 0 0 0 IR 事実婚と民主主義 : 視座の変容から考える現代的課題

- 著者

- 阪井 裕一郎

- 出版者

- 慶應義塾大学大学院社会学研究科

- 雑誌

- 慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要 : 社会学・心理学・教育学 : 人間と社会の探究 (ISSN:0912456X)

- 巻号頁・発行日

- no.74, pp.1-17, 2012

論文