1 0 0 0 OA 全国猟区案内

- 著者

- 川口屋林銃砲火薬店 編

- 出版者

- 川口屋林銃砲火薬店

- 巻号頁・発行日

- vol.大正11年調査, 1923

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1899年02月21日, 1899-02-21

1 0 0 0 IR 日本の新聞社の株主に関する実証的分析(6・完)

- 著者

- 野原 仁

- 出版者

- 岐阜大学

- 雑誌

- 岐阜大学地域科学部研究報告 (ISSN:13428268)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.1-11, 2012

1 0 0 0 日本の新聞社の株主に関する実証的分析(1)

- 著者

- 野原 仁

- 出版者

- 岐阜大学

- 雑誌

- 岐阜大学地域科学部研究報告 (ISSN:13428268)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.95-115, 2009

本研究の目的は、少女マンガ黎明期のジャンル形成過程において作家や編集者がどのような役割を果たしたのかを明らかにすることである。戦後日本のメディア文化をより深く理解するためには、少女マンガという世界的にも稀有なジャンルがどのような作家や雑誌によって作られてきたのか、黎明期の少女マンガの形成過程を多角的に問う必要がある。本研究では、1950年代から1960年代にかけての、「少女マンガ」というジャンルの黎明期とされる時期から活躍を続けるわたなべまさこ、牧美也子、水野英子、花村えい子といった女性のマンガ家たちに焦点を当て、それらの作家たちが少女マンガというジャンルとどのような関わりを持ってきたのかを明らかにすることを目指している。2018年度は、水野英子が呼びかけ人となり、少女マンガ黎明期に活躍した作家や編集者らによる座談会が計4回開催された「少女マンガを語る会」の活動に注目し、この座談会の記録を報告書として後世に残すための作業を進めた。また、少女マンガ黎明期の「少女」イメージに大きな影響を与え、その後は女性週刊誌などを舞台に「劇画」作品を描いた牧美也子を取り上げ、牧の作品と少女マンガジャンルとの関わりを掘り下げる調査を進めた。その内容については、2018年12月に仁愛大学にて行われた中部人間学会大会において、「黎明期少女マンガと牧美也子――「少女」イメージと女性向け「劇画」をめぐって」と題した成果報告を行った(報告者・増田のぞみ)。

1 0 0 0 OA 戦前松本地方の電気事業 : 電気事業政策と地方電気事業者

- 著者

- 木村 晴壽

- 出版者

- 学校法人松商学園松本大学

- 雑誌

- 松本大学研究紀要 = The Journal of Matsumoto University (ISSN:13480618)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.1-31, 2018-03-12

本論は、戦前の松本地方(さしあたって現在の松本市域を想定している)で電気事業がどのように展開したのかを、可能な限り具体的に跡づけることで、地域経済発展の基盤となるいわゆるインフラ整備のあり方を検証することが狙いである。わが国の戦前電気事業は、民間事業者が発電・送電・配電のすべてを担った点に特徴があるが、公共・公益事業であることから、当然のごとく、厳密な法的規制を受けていた。したがって本論は、まずもって電気事業者がどのような法規制を受けていたかを十分に踏まえた上で、松本地方での電気事業の展開過程を検証した。当該地方での電気事業は、松本電灯という事業者が市街地に電気を供給したことから始まる。松本電灯には、当時最大の輸出産業だった製糸業の有力企業幹部で、後に松本商業会議所会頭に就任する人物が大きく関わっていた。背後に有数の山岳地帯を擁する松本地方は、電源確保には極めて適した地の利があったにもかかわらず、松本電灯は電源開発に遅れを取っていた。松本電灯以外の電気供給事業者との関係も含め、当該地方で電気事業がどのように展開したかを詳述することで、地方のインフラ整備の一形態を提示した。

1 0 0 0 OA ビタミンB1投与が著効したアルコール性脚気心の1症例

- 著者

- 高澤 知規 西川 光一 小池 俊明 奈良 岳志 高橋 栄治 井手 政信 中野 実 後藤 文夫

- 出版者

- The Japanese Society of Intensive Care Medicine

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.145-146, 2005-04-01 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 古代出土漆器の研究 : 顕微鏡で探る材質と技法

- 著者

- 西念 幸江 柴田 圭子 安原 安代

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.10, pp.867-878, 2003

真空調理には, 保存が可能という利点がある.しかし, 真空調理した食品の保存に伴う食味及び物性の変化についての検討が少ない.そこで, 本研究では保存期間が物性, 食味に及ぼす影響を検討した.さらに, 真空調理は保存後, 提供に際し, 原則として再加熱を行うため, 再加熱の物性や食味への影響を明らかにするのと同時に湯煎温度を検討した.<BR>(1) 再加熱湯煎温度を沸騰にすることは調理性や物性への影響が大きいことが確認され, 湯煎温度75 ℃と85℃を比較すると85℃が再加熱時間の短縮の上から有効と考えられた.<BR>(2) 保存期間の延長に伴い水分, 多汁性の減少によりパサつくことが推察された.また, 官能評価では12日が低く評価される傾向にあり, 物理的測定値と高い相関が認められた.これらよりレストラン等で真空調理した場合に用いられている「6日」は食味や物性の面からは妥当な保存期間であると示唆された. しかし, 6日以降の食味や物性の変化については今後の検討が必要と考えられた.

- 著者

- 谷口 智彦

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1319, pp.138-140, 2005-12-05

11月19日、中山素平氏が99歳で亡くなった。本当に体力が衰えたのは、最後の半年だった。理事長を務めるさる財団が今年3月末開いた年次理事会では、議事の仕切りに常の通り、間然するところを見せなかったという。 カゼをこじらせるうち夜半室内で転倒し、病院へかつぎ込まれたのが初夏のこと。退院した後、半ばは避暑を兼ねるつもりでなじみの病院へ入り直した。

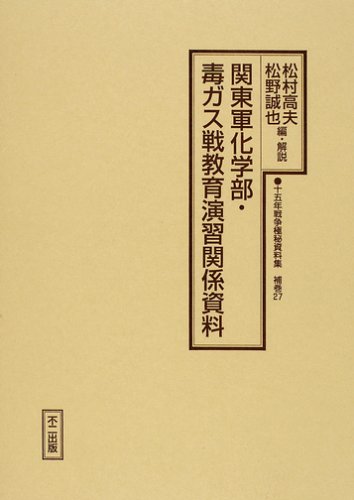

1 0 0 0 関東軍化学部・毒ガス戦教育演習関係資料

- 著者

- 松村高夫 松野誠也編・解説

- 出版者

- 不二出版

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 IR 姦通・不貞行為論

- 著者

- 岩垂 肇

- 出版者

- 信州大学文理学部

- 雑誌

- 信州大学文理学部紀要 (ISSN:04886615)

- 巻号頁・発行日

- no.9, 1960-07

In this treatise I shall discuss adultery or unfaithfulness as relative causes of divorce, that in objectivism of divorce causes, that without distinction of sex, the meaning of unfaithfulness of spouse in art. 770 of our civil code, unfaithfulness in our new case law, presumption of adulterous or faithless behaviours and divorce suit by the guilty spouse who has committed unfaithful deeds.

1 0 0 0 分離派建築會宣言と作品

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 1920

- 著者

- 大熊 克和 河内 浩志

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会北陸支部研究報告集 (ISSN:03859622)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.304-307, 2004-07-17

This study aims to clarify architectural ideas of Sutemi Horiguchi, analysing carefully his statements. He was a leading architect of the BUNRIHA KENCHIKUKAI. This paper focuses on his architectural expressions in terms of materials, structures and practicality, and also his mental expressions.

- 著者

- 天内 大樹

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, 2005

- 著者

- 天内 大樹

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.69-82, 2007

The author examines architectural theories that lead to the founding of Bunriha Kenchiku Kai (Secessionist Architectural Group) in 1920, in line with four phases focusing on the understandings of "expression". First of all, the notion of architecture was divided into "art" and "science/utility" when it was introduced to Japan from the West. Secondly, the "art" was relegated to a lower importance through Sano Toshikata's nationalistic view of architecture. Sano's follower Noda Toshihiko subordinates architectural design only to the theory of structural mechanics. Their understandings of "expression" were unilinear. Thirdly, Goto Keiji, Noda's adversary in study, believed that principles of architectural design are to be rediscovered within architects' self: he became an predecessor of Bunriha. Moreover, a Bunriha architect Horiguchi Sutemi insisted on "life" and "faith" within one's instinct. But their discussions deemed architecture only as reflections of the "self/life". Finally, the integration of self and architecture took place when another Bunriha architect Morita Keiichi discovered "inner demand" in the "beauty of dynamics" of the building. However, his understanding of "expression" remained unargued by the surrounding architects due to the theoretical constraints. This has affected our view of Bunriha.

- 著者

- 天内 大樹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- no.1660, 2014-07-20

- 著者

- 山口 廣

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 大会学術講演梗概集. 計画系

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.973-974, 1971-09-20