1 0 0 0 OA わが国の経営企画部の実態調査 : 質問票調査に基づく分析

- 著者

- 加登 豊 石川 潔 大浦 啓輔 新井 康平

- 出版者

- 日本原価計算研究学会

- 雑誌

- 原価計算研究 (ISSN:13496530)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.52-62, 2007 (Released:2017-04-17)

経営企画部門は,管理会計組織としての重要性が提唱されているにも関わらず,管理会計の視点からの経験的研究は少ない。そこで本論文では,郵送質問票調査から得られたデータをもとに,わが国の経営企画部門における業務にはどのような特性がみられるのか,そして同部門は,中期利益計画,予算管理の実務にどのように取り組んでいるのかについて探索的に検討する。

1 0 0 0 爆走小児科医の人生雑記帳

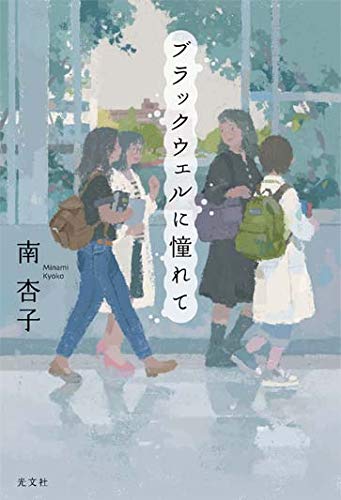

1 0 0 0 ブラックウェルに憧れて

1 0 0 0 OA 二つの共助

- 著者

- 武川 正吾

- 出版者

- 福祉社会学会

- 雑誌

- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.60-69, 2010-03-31 (Released:2019-10-10)

1 0 0 0 OA 野菜の栽培条件と品質形成

- 著者

- 東尾 久雄

- 出版者

- Japan Association of Food Preservation Scientists

- 雑誌

- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.349-355, 2001-12-31 (Released:2011-05-20)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 3 1

1 0 0 0 OA 中曽根康弘首相・全斗煥大統領会談録―1983年1月―

- 著者

- 服部 龍二

- 出版者

- 中央大学出版部

- 雑誌

- 中央大学論集 (ISSN:03889033)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.51-58, 2015-02-20

1 0 0 0 IR アルフォール獣医学校の改革と「黙示録の騎士」

- 著者

- 加賀野井 瞳

- 出版者

- 上智大学大学院史学専攻院生会

- 雑誌

- 紀尾井史学 (ISSN:02863421)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.29-51, 2008-02

- 著者

- Hideta Nakamura Kazuya Miyagi Mariko Otsuki Yuri Higure Naoya Nishiyama Takeshi Kinjo Masashi Nakamatsu Shusaku Haranaga Masao Tateyama Jiro Fujita

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.5244-20, (Released:2020-09-19)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 9

Treatment with tocilizumab (TCZ) to block interleukin-6 (IL-6) signalling is predicted to mitigate cytokine release syndrome (CRS) caused by coronavirus disease 2019 (COVID-19). However, the adverse effects of TCZ on patients with COVID-19 remain unclear. We herein report a patient with COVID-19 treated with TCZ who developed acute hypertriglyceridaemia. Despite favipiravir treatment, acute respiratory distress syndrome developed in a 45-year-old patient with COVID-19; thus, TCZ was initiated. The triglyceride levels greatly increased after TCZ administration. Physicians should consider the negative impact of TCZ on the lipid profile in patients with COVID-19, although COVID-19-induced CRS itself may be an aggravating factor.

- 著者

- 告井 幸男

- 出版者

- 日本史研究会

- 雑誌

- 日本史研究 (ISSN:03868850)

- 巻号頁・発行日

- no.535, pp.3-28, 2007-03

- 著者

- 淺井 智子 石橋 ちなみ 杉山 寿美

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.66, 2014

<b>目的</b> 食肉加工品への食塩添加はミオシンの可溶化およびゲル形成能に関与し,製品のテクスチャー等に大きく影響する。しかし,ソーセージなどとは異なり,低濃度の食塩が添加されるハンバーグにおける食塩添加や添加後の混捏操作の影響は明らかではない。一方,近年食事に含まれる食塩量の減少が推奨されているが,食塩の有する調理特性を考慮しなければ,最終製品の嗜好性を損なう。そこで,本研究では,ハンバーグのテクスチャーに及ぼす食塩添加量,混捏程度の影響を検討した。<b>方法</b> 牛ひき肉300gに肉重量の0%,0.5%,0.8%,1.0%の食塩を加えた。フードプロセッサーで20秒又は80秒間混捏した後,炒め玉ねぎ45gを加え,10秒間混捏した。50gずつセルクル(Ø70mm)で成型後,220℃で8分間の加熱を行った。調製したハンバーグの静的粘弾性測定(テクスチャーアナライザーEZ-S,島津),走査電子顕微鏡観察(JSM-5800LM,JEOL),官能評価を行った。また,食塩添加量の異なる牛ひき肉の動的粘弾性測定(RS6000,Thermo HAAKE)も行った。<b>結果</b> 静的粘弾性測定の結果,混捏90秒では,NaCl濃度が高いほど軟らかくなること,また,混捏30秒と比較して0.5%NaClまでは硬く,0.8%までは凝集性が高いが,それ以上の濃度では混捏時間による影響が小さくなることが示された。また,官能評価の結果,混捏90秒ではNaCl濃度が低い場合に,硬く,もろくないと評価された。走査電子顕微鏡観察では,これらの結果を裏付ける組織構造が観察された。動的粘弾性測定における温度依存測定の結果では,NaClを添加していない場合はG’G”の上昇開始温度が40℃付近である一方,添加した場合は30℃付近となり,その後の温度上昇に伴うG’G”の挙動もNaCl濃度によって異なっていた。これらより,低濃度の食塩添加であっても,ハンバーグのテクスチャーや組織構造に違いが生じることが明らかとなった。

- 著者

- 古賀 菱子 高山 みづえ

- 出版者

- 中村学園大学

- 雑誌

- 中村学園研究紀要 (ISSN:02887312)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.231-235, 1985-03-31

メーカーの異なる粒状大豆たん白質A, BおよびCに関し, ×500および×20000の走査型電子顕微鏡像において, A区にはトンネル状がみられ, そのユニットの表層面は緻密で粘性を有するのに対して, B区およびC区はひだ状で, それらのユニットはホールを有し, 粗であり, C区はB区の集合体であると観察された。これらの点からA区は押し出し法, B区およびC区は紡糸法で異なる組織化であったとみられた。また.15%の粒状大豆たん白質を混合したハンバーグステニキにおけるテクスチャーの計測に関し, 官能テスト上, 最も好まれたSWH-Aのテクスチュログラムは大豆たん白質無添加のハンバーグステーキHに類似で, それは貫入および剪断によるかたさについて, SWH-BおよびSWH-Cに対し有意に高く, 組織化の相違によるテクスチャーに及ぼす影響が伺われた。

1 0 0 0 OA 粒状組織化大豆タンパク質の調味操作による物性変化

- 著者

- 島田 淳子 小竹 佐知子 松本 美鈴 畑江 敬子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.197-203, 1990-03-05 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 19

調理操作の中の調味操作が, 押し出し成型したタンパク質を主成分とする組織化製品に及ぼす影響を物性変化の面から検討した.試料はタンパク質含量90.0%, マトリックス構造中に直径0.003~400μmの細孔の分布が認められるもので, 水浸漬を対照とし, ショ糖, 食塩, 醤油, 酢酸および乳酸の0.1~1.0M水溶液に浸漬した結果次のことが明らかになった.(1) ショ糖, 食塩, 醤油水溶液浸漬後の重量増加による保水性は対照に比べ増加したが, 比重を考慮して保水された水溶液の体積をみると, ショ糖は吸水されにくいことが認められた.一方, 酸浸漬によるTSPの保水性は著しく大きかった.(2) かたさは, 保水性同様, ショ糖, 食塩および醤油浸漬試料では対照とほとんど差がなかったが, 酸類では著しく軟化した.(3) 内部構造については, ショ糖, 食塩および醤油浸漬TSPの断面は対照と差がなかったが, 酸浸漬 TSPではマトリックスの様相が著しく変化し, 断面全体に網目構造が発達した.(4) 調味液浸漬後の試料の断面を測定した結果, 吸水膨潤による断面積変化量は保水性を反映する結果であった.

1 0 0 0 OA ハンバーグのテクスチャー

- 著者

- 和仁 皓明 村田 一 種谷 真一

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.259-264, 1982-05-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 6 2

ハンバーグのテクスチャーを客観的方法で判定する試みとして,貫入圧縮法を適用した。本法によるハンバーグの変形圧縮曲線は,スライダーを含む4要素力学模型で説明ができ,弾性率Kは(0.8~2.3)×106(dyne/cmcm2),粘性率ηは(14.6~4.5)×106(poise),最初の破壊力F1は(10.0~1.8)×105(dyne/cmcm2),最後の破壊力F2は(11.2~2.2)×105(dyne/cmcm2),破壊エネルギーwは(41.7~3.5)×104(erg/cmcm3)であった。これら力学的特性値の因子分析の結果,ηまたはF2のうち1つ,F1またはwのうち1つ,およびKの3特性でハンバーグのテクスチャーを表現しうることがわかった。また,ハンバーグ中に存在する肉粒の性質(肉粒の大きさ,分布など)が重要であり,これらの性質は,力学的特性のうち,粘性率ηまたは最終の破壊力F2と高い相関を示し,それぞれハンバーグのテクスチャーを表現する場合,最も重要な特性値と考えられた。

1 0 0 0 OA 食塩添加量を減少させたハンバーグへのパン粉の添加がテクスチャーへ及ぼす影響

- 著者

- 松本 茜 淺井 智子 石橋 ちなみ 杉山 寿美

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成26年度(一社)日本調理科学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.65, 2014 (Released:2014-10-02)

【目的】食肉加工品への食塩添加はミオシンの可溶化,ゲル形成能,そしてテクスチャーに大きく影響する。しかし,ソーセージ等とは異なり,低い食塩添加量であるハンバーグにおける食塩の役割は明らかではない。一方,近年,食事の食塩量を減少すること推奨されているが,食塩の有する調理特性を考慮しなければ,嗜好性を損なうこととなる。我々はこれまでに,牛ひき肉と玉ねぎのみのハンバーグにおいて,食塩量の減少がテクスチャーを変化させ,嗜好性を低下させることを明らかとした。本報告では,パン粉の配合が食塩量を減少させたハンバーグのテクスチャーへ及ぼす影響について報告する。【方法】牛ひき肉250gに肉重量の0%,0.5%,0.8%,1.0%のNaClを加え,フードプロセッサーで30秒間混捏した。その後,炒め玉ねぎ37.5gおよびパン粉25gを水25gで湿らせて加えて,さらに30秒間混捏した。セルクル(Ø70mm)で50gずつ成型後,220℃で8分間の加熱を行った。調製したハンバーグの静的粘弾性測定(テクスチャーアナライザーEZ-S,島津),走査電子顕微鏡観察(JSM-5800LM,JEOL),官能評価を行った。【結果】静的粘弾性測定の結果, NaCl濃度に関わらず,パン粉の添加によって硬さは著しく低下した。凝集性はパン粉の添加によって,NaClを添加していない場合に低くなった。官能評価の結果,NaCl濃度に関わらず,パン粉の添加によって軟らかく,脆く,もそもそしたテクスチャーが感じにくいと評価されたが,NaClを加えていないものの総合評価は低かった。走査電子顕微鏡観察では,これらの結果を裏付ける組織構造が観察された。これらのことから,低濃度の食塩添加量であっても,パン粉の配合により,テクスチャーが改善され,嗜好性が向上することが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 中世春日社境内末社の造替について

- 著者

- 佐藤 正彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)

- 巻号頁・発行日

- vol.221, pp.51-60,64, 1974-07-30 (Released:2017-08-22)

Table of Contents Introduction-Outline of Small Shrines Chapter I : On the Small Shrines belonging to the Four Main Shrines of the "Naiin"(around the four Main Shrines in the three "Onro" of the north, west and east corridor). Chapter I-1 : Small Tachikaro Shrine Chapter I-2 : The Other Six Small Shrines Chapter II : About the Small Shrines of Wakamiya's "Naiin" Chapter III : About the Small Shrines belonging to the Four Main Shrines of the "Chuin" (It is surrounded with a corridor and three "Onro"). Chapter IV : About the Small Shrines belonging to the Four Main Shrines of the "Gaiin"(outside the corridor). Chapter IV-1 : Enomoto Shrine Chapter IV-2 : Mizuya Shrine Chapter IV-3 : Sanjuhassho Shrine Chapter IV-4 : Kii Shrine Chapter IV-5 : The Other Eight Small Shrines Conclusion This paper describes the history and the method of the reconstruction of small shrines in the Kasuga Shrine, Nara as well as the style of small shrines in general. Furthermore, the age when the original style of the temporary shrines of Enomoto and Mizuya were built is covered. 1) The reconstruction of the small shrines occurred at the same time as the rebuilding of the four Main Shrines, at the time of ceremony of "Sengushiki" in Middle Ages. 2) When the Enomoto and Mizuya Shrines are to be built, the godly presence contained within them must be transferred to another temporary shrine called the "Kariden". Then these two shrines are newly built adjacent to their former locations and the godly presence is again transferred to the new shrines. After this the "Kariden" is destroyed and the old Enomoto and Mizuya Shrine buildings are removed to another place. In the case of the Tachikarao Shrine, it is moved aside and a new building is constructed on its original site. After this the old building is demolished. Another method is that the Tachikarao Shrine belonging to the Nai-in of the Wakamiya Shrine remains while a new shrine is built close by. When completed, the old building is dismantled. This method is not used now but was carried out at the Kamigamo Shrine in 1305 A. D. for the Sengu Festival. 3) The old small shrines are placed in the order Kannushi of the priests position such as first and second Shoyo (the Shinto priest of Nakatomi family). Within the old building of the Enomoto Shrine is housed the local tutely deity to Hoko-in in and Kangaku-in the Kofuku-ji, nd within the old building of Tachikarao is enshrined the tutelary deity of Tatsuichi-Jingu. 4) Of the temporary buildings the most important is the Enomoto Shrine which I think existed before the four main shrines were established. It is important to note that the temporary building of the Enomoto Shrine was built in the direction of the west and in the Nagare Style in spite of the fact that the permanent Enomoto Shrine building faces south and is in the Kasuga-misedana Style. Furthermore at the ridge of Mt. Mikasa, the Motomiya Shrine faces west but is built in the Kasuga-misedana Style. In the Mandara dated between 1075 and 1127 of the Nezu Art Museum the Enomoto Shrine can be seen sketched in the Kasuga-misedana Style. Also in the Mandara of the Kasuga Shrine, the landscape of the Kasuga Shrine is shown as it appeared between 1143 to 1179. In these Mandara as well as at the present time, the Kariden of Enomoto Shrine does not exist, so the simple symbols of the godly presence in any of the shrines are transferred to any of the other small shrines while they are being rebuilt. Therefore it is reasonable to conclude that the Enomoto Shrine was not only extremely important but very likely existed prior to the Kasuga Shrine.

1 0 0 0 ネット時代の物流革新 (特集 ネット通販時代の交通・物流)

- 著者

- 林 克彦

- 出版者

- 運輸調査局

- 雑誌

- 運輸と経済 (ISSN:02878305)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, pp.33-37, 2016-06

1 0 0 0 ECの発展に対応した航空ロジスティクスの必要性

- 著者

- 林 克彦

- 出版者

- ANAホールディングス ; 1977-

- 雑誌

- ていくおふ (ISSN:03862690)

- 巻号頁・発行日

- no.136, pp.14-21, 2014

- 著者

- 林 克彦

- 出版者

- 運輸調査局

- 雑誌

- 運輸と経済 (ISSN:02878305)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.12, pp.19-25, 2013-12

1 0 0 0 EUの複合輸送政策

- 著者

- 林 克彦

- 出版者

- 運輸調査局

- 雑誌

- 運輸と経済 (ISSN:02878305)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.11, pp.p32-43, 1995-11