1 0 0 0 IR 書評と紹介 河西英通著『「東北」を読む』

- 著者

- 今野 日出晴

- 出版者

- 弘前大学國史研究会

- 雑誌

- 弘前大学国史研究 (ISSN:02874318)

- 巻号頁・発行日

- no.133, pp.33-37, 2012-10

- 著者

- 角田 安正

- 出版者

- ロシア・東欧学会

- 雑誌

- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.48, pp.103-106, 2019

1 0 0 0 OA 生成期日本の地上波テレビ放送と輸入コンテンツ

- 著者

- 石川 研

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.417-438, 2005-11-25 (Released:2017-06-09)

- 参考文献数

- 81

The purpose of this paper is to examine the significance of imported television programs and how the creation of the domestic industry for program contents production involved domestic movie companies (DMC) and sponsors. One of the initial problems faced by the television business was the paucity of the domestic industry for producing programs. DMC held important resources, such as stocks of old movies and capabilities of producing contents, which could complement the television industry. But DMC did not cooperate with the television business, which thus had to depend on importing contents, mostly from the United States. Foreign exchange allocation for television enabled the television business to import programs. It meant that imported programs made up for the inadequacy of domestic capabilities to produce programs and contributed to the enrichment of television contents. Content improvement in turn contributed to the increase in the utility value of television sets themselves. Thus television broadcasting established itself as a new mass media at an early stage through the active use of imported programs. The substantial liberalization of the televisions contents trade in 1963 provided an opportunity for the television business to meet the conditions for the realization of a domestic industry to produce programs. In the meantime, the position of DMC as well as sponsors changed. In the middle of the 1960s, the domestic industry was finally established. DMC were then to become active participants in the television business, and sponsors came to appreciate the quality of domestic programs.

1 0 0 0 JTB時刻表

- 著者

- JTB日本交通公社出版事業局

- 出版者

- JTB日本交通公社出版事業局

- 巻号頁・発行日

- 1988

1 0 0 0 マザー・グースの唄 : イギリスの伝承童謡

1 0 0 0 完訳マザーグース

- 著者

- W.S.ベアリングールド C.ベアリングールド解説と注 石川澄子訳

- 出版者

- 鳥影社

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 マザーグースのミステリー

1 0 0 0 マザー・グースとイギリス近代

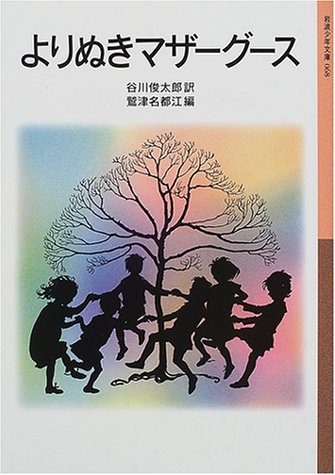

1 0 0 0 よりぬきマザー・グース

1 0 0 0 OA 金属製タックによる腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術後メッシュ感染の1例

- 著者

- 貝羽 義浩 大橋 洋一 佐藤 馨 佐藤 博子

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.987-990, 2016 (Released:2016-10-31)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 3

患者は80歳,男性.腹部大動脈瘤手術後に生じた腹壁瘢痕ヘルニアに対して,メッシュを6箇所の非吸収糸による筋膜固定と金属製コイル式タックで固定する腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術を施行した.その約2年後,腹部の発赤・発熱が出現し,メッシュ感染による腹壁膿瘍の診断で入院した.膿瘍をドレナージした後,膿瘍腔を造影すると小腸と交通していたため,開腹手術を施行した.開腹所見では,メッシュの辺縁部の金属製コイル式タックが小腸と強固に癒着し穿通していた.メッシュ,膿瘍腔,癒着腸管を切除し,腸管を再建した.術後は創感染を認めたが,軽快し退院となった.腹腔内での金属製コイル式タックの使用は,金属の一部が腹腔内に突出して腸管が癒着,穿通しメッシュ感染の原因となることがあるため,吸収性タックなど金属製コイル式タック以外の固定具を用いるべきと考えられた.

1 0 0 0 カラー・グラビア この人 東儀秀樹(雅楽師)

1 0 0 0 『視点』をめぐって : 言語学と文学の観点から

1 0 0 0 OA 「ノアの妻」再考 : ミゼリコードにみるサイクル劇の女性像

- 著者

- 黒川 樟枝

- 出版者

- 川村学園女子大学

- 雑誌

- 川村学園女子大学研究紀要 = The journal of Kawamura Gakuen Woman's University (ISSN:09186050)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.7-27, 1995

1 0 0 0 OA 広域政府による土地利用計画権限の調整 米オレゴン州のメトロに関するケーススタディ

- 著者

- 村上 威夫 大西 隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.103-108, 1998-10-25 (Released:2018-04-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

Coordination of local planning powers is important in a decentralized planning system. For this concer, we made a case study in Portland, Oregon, U.S., where a regional government called Metro was created over the jurisdiction of existing local governments for this coordination. We found that 1) the development of Metro was promoted by the existence of a strong central city and the state land use planning legislature; and 2) an advisory committee comprised of the local government officials plays an important role in the policy making process of Metro.

1 0 0 0 OA ヨーク・サイクル第二六番『陰謀』 : ナイフ製造職人の劇

- 著者

- 黒川 樟枝

- 出版者

- 川村学園女子大学

- 雑誌

- 川村学園女子大学研究紀要 = The journal of Kawamura Gakuen Woman's University (ISSN:09186050)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.363-376, 1991-03-15

1 0 0 0 脊髄小脳変性症患者の気管喉頭分離術の麻酔経験

- 著者

- 酒井 一介 澄川 耕二

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 = The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.470-473, 2008-04-28

- 参考文献数

- 10

脊髄小脳変性症患者の気管喉頭分離術の麻酔を経験した. 既往歴として声帯の外転障害による上気道の閉塞があり, 気道管理に配慮を要した. 喉頭展開時に観察された声門に異常は明らかでなかったが, 細径の気管チューブでなければ気管挿管は困難であった. 脊髄小脳変性症など多系統萎縮症では, 後輪状披裂筋の麻痺のため上気道の閉塞が起こることがある. 全身麻酔を行う場合には, 声門部の狭窄に注意し, 細径の気管チューブを準備するとともに, 経皮的気管穿刺や気管切開などの準備が必要である.

1 0 0 0 OA 東海道新幹線の空力騒音対策

- 著者

- 北山 茂

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.5, pp.343-348, 2003-10-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 少量土壌培地耕におけるトマト青枯病に対する太陽熱消毒の効果

- 著者

- 金子 誠 角田 巌 冨家 和典

- 出版者

- 滋賀県農業総合センター農業試験場

- 雑誌

- 滋賀県農業総合センター農業試験場研究報告 (ISSN:13470035)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.37-43, 2005-03

- 被引用文献数

- 1

少量土壌培地耕の開発目的の一つは、土壌病害を回避することである。しかし、現場ではトマト青枯病の発病が確認されている。少量土壌培地耕は、用いる培土量が少ないため、太陽熱消毒が有効であると考えられる。そこで、青枯病菌の死滅温度および熱処理時間を解明し、太陽熱消毒によるトマト青枯病対策について検討した。1)トマト青枯病菌は、少量土壌培地耕内に侵入した場合、容易に培養液と培土内で菌濃度を高め少量土壌培地耕内で蔓延する。2)土壌中の青枯病菌は60℃1時間以上または45-55℃3時間以上の熱処理で死滅する。罹病トマト残さ中の青枯病菌は、60℃1時間以上または50-55℃3時間以上または45℃6時間以上の熱処理で死滅する。3)7月下旬-8月上旬に太陽熱消毒を実施した場合、ハウスを密閉した状態では1日間で、また、晴天時にハウスを開放した状態でも1日間で青枯病菌を殺菌できる。栽培機器への影響を考えると、晴天時にハウスを開放して太陽熱消毒を実施する方が実用的である。