1 0 0 0 OA 井筒俊彦の真言密教解釈について

- 著者

- 松村 力

- 出版者

- 智山勧学会

- 雑誌

- 智山学報 (ISSN:02865661)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp._47-_58, 2017 (Released:2018-10-20)

- 参考文献数

- 35

井筒俊彦(1914〜1993)は、自らを「東洋哲学に関心を持つ一言語哲学者(1)」と称し、真言密教については「要するに一個のアウトサイダーであり、よそ者である」にすぎず、「外側からその一部をのぞき見ただけ(2)」との立場を表明しているが、碩学の比較思想観点からの、真言密教解釈は、伝統教学とは異なる角度からの視座を提示している。 井筒の数多くの著作の中で、空海の思想に言及しているものに、『意識と本質(3)』、「意味分節理論と空海ー真言密教の言語哲学的可能性を探る(4)ー」(以下副題略)がある。その他に、密教のマンダラに言及しているものとして、「人間存在の現代的状況と東洋哲学(5)」、『イスラーム哲学の原像(6)』等がある。 これらの内、主題として空海の思想を取り上げているのが、「意味分節理論と空海」であり、1984年の日本密教学会大会における特別講演を論文体に書き移したものである。 この論文は、真言密教を言語哲学的に理論展開することを意図したもので、「コトバに関する真言密教の思想の中核」を、「存在はコトバである(7)」という「根源命題に還元」して論究し、この命題が真言密教において真理性を有すると結論している(8)。 この井筒の論は、真言密教における「言語」や「存在」という数学上重要な哲学的テーマに、注目すべき解釈を示したものといえる。しかしながら、その後長年を経るも、管見によれば、この井筒の真言密教解釈に対する、密教研究界からの反応としては、論文の部分的な引用乃至論評は幾つか見られるものの、井筒の輪の中心をなす「存在はコトバである」という真言密教解釈に対して、真正面から取り組んだ論考は未だ見当たらない。 そこで、筆者は、空海の思想研究に携わる者の一人として、本稿において、空海の教義の中核をなす、六大四曼三密の三大論に立脚して、井筒の解釈に検討を加え見解を示すものである。

1 0 0 0 OA ポスト・リスクモデルの犯罪者処遇へ? (課題研究:犯罪社会学におけるリスク社会論の意義)

- 著者

- 平井 秀幸

- 出版者

- 日本犯罪社会学会

- 雑誌

- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.26-46, 2016 (Released:2017-10-31)

理論犯罪学の伝統的理解では,規律から管理へと犯罪統制トレンドが変化するなかで,リスクは犯 罪者処遇ではなく犯罪予防やリスク人口層の管理と結びつくようになっているとされる.しかし,そ うした理解は経験的・理論的に見て必ずしも妥当なものではない.エビデンスに基づく犯罪者処遇の 上昇に伴って,認知行動療法のようなリスクモデルの犯罪者処遇がグローバルな拡がりを見せており, それは新自由主義的合理性に基づくリスク回避型自己の責任化実践として作動しつつある.とはいえ, 近年ではリスクモデルの犯罪者処遇と並行して,レジリエンスを鍵概念のひとつとする新たな犯罪者 処遇が現れはじめてもいる.リスクモデルにおいて回避・対処すべき再犯リスクとみなされた困難状 況(不確実性)は,レジリエンス原則のもとでは前進・成長のチャンスとして積極的に受けとめられ, 元犯罪者は不確実性受容型自己として責任化される.慎慮主義的なリスク回避型自己とアントレプレ ナー的な不確実性受容型自己は,共に新自由主義を支える主体像としてポスト・リスクモデルの犯罪 者処遇のなかで共存し得るものかもしれない.新時代の犯罪者処遇研究には,「リスクと犯罪者処遇」 という従来の枠組を超えた新たな問題設定と,それに基づく経験的・批判的研究の更なる蓄積が求め られている.

- 著者

- Raimondo Feminò Giovanni Feminò

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, pp.1537, 2012 (Released:2012-05-25)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 2

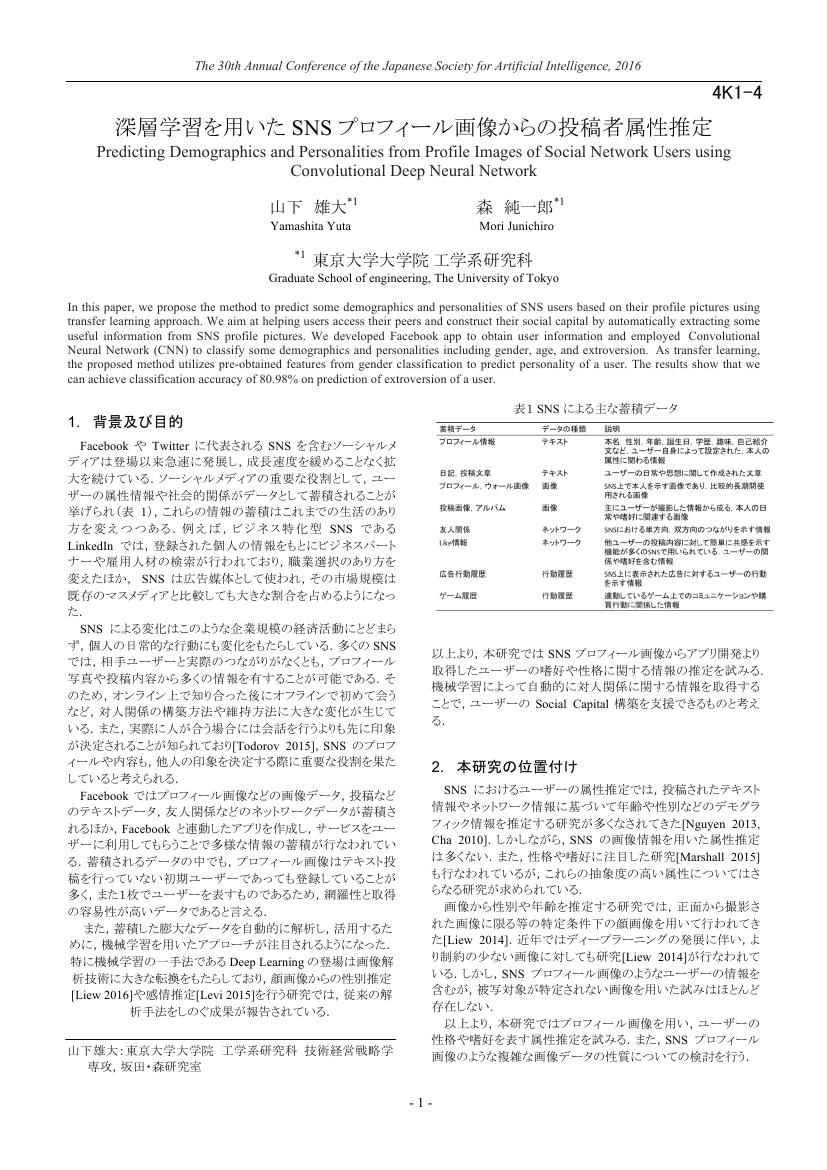

1 0 0 0 OA 深層学習を用いたSNSプロフィール画像からの投稿者属性推定

- 著者

- 山下 雄大 森 純一郎

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第30回全国大会(2016)

- 巻号頁・発行日

- pp.4K14, 2016 (Released:2018-07-30)

- 著者

- Will Dabney Zebulun Lloyd Kurth-Nelson Naoshige Uchida Clara K Starkweather Demis Hassabis Rémi Munos Matthew Botvinick

- 雑誌

- 第43回日本神経科学大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-06-16

Since its introduction, the reward prediction error (RPE) theory of dopamine has explained a wealth of empirical phenomena, providing a unifying framework for understanding the representation of reward and value in the brain. According to the now canonical theory, reward predictions are represented as a single scalar quantity, which supports learning about the expectation, or mean, of stochastic outcomes. In the present work, we propose a novel account of dopamine-based reinforcement learning. Inspired by recent artificial intelligence research on distributional reinforcement learning, we hypothesized that the brain represents possible future rewards not as a single mean, but instead as a probability distribution, effectively representing multiple future outcomes simultaneously and in parallel. This idea leads immediately to a set of empirical predictions, which we tested using single-unit recordings from mouse ventral tegmental area. Our findings provide strong evidence for a neural realization of distributional reinforcement learning.The RPE theory of dopamine derives from work in the artificial intelligence (AI) field of reinforcement learning (RL). Since the link to neuroscience was first made, however, RL has made substantial advances, revealing factors that radically enhance the effectiveness of RL algorithms. In some cases, the relevant mechanisms invite comparison with neural function, suggesting new hypotheses concerning reward-based learning in the brain. Here, we examine one particularly promising recent development in AI research and investigate its potential neural correlates. Specifically, we consider a computational framework referred to as distributional reinforcement learning.

1 0 0 0 OA ゆっくりと,しかし,着実に

- 著者

- 明和 政子

- 雑誌

- 第43回日本神経科学大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-06-15

1 0 0 0 OA 脳情報の解読とBrain-computer interfaceの臨床応用

- 著者

- 栁澤 琢史

- 雑誌

- 第43回日本神経科学大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-06-15

脳情報の解読と制御は神経科学の発展に伴って現実的な技術となり、様々な医療応用が期待されている。脳波や脳磁図、fMRI、NIRSなど様々な脳信号に対して機械学習を適用することで、知覚認知内容や運動状態などを推定できる(脳情報解読、Neural Decoding)。また、Neural decodingの結果に基づいてロボットやコンピュータを脳信号から制御できる(Brain-Computer Interface, BCI)。我々は、人の頭蓋内に電極を留置して脳波を計測する皮質脳波に対してNeural decodingを適用し、ロボットハンドを制御するBCIを開発した。特に筋萎縮性側索硬化症(ALS)により重度の運動機能障害がある患者に対して、感覚運動野へ頭蓋内電極を留置しBCIの有効性を評価する臨床研究を行い、重度麻痺があってもBCIにより意思伝達できることを示した。しかし、ALS患者では進行性に運動野活動が減弱するため、運動情報に基づくBCIには限界がある。そこで、後頭葉や側頭葉などALS患者でも比較的、機能が保たれる領域から皮質脳波を計測することで、意思伝達を実現するBCIを目指している。多様な意味内容の動画を視聴している際の皮質脳波を計測し、動画の意味内容を、word2vecを用いてベクトル化し、これを皮質脳波から推定し、視覚的意味内容推定に基づくBCIを開発した。 BCIは、neural decodingを介して、脳と機械がインタラクションする技術でもある。脳がBCIを介してどの程度の情報を操作できるか、また、BCIの操作に習熟することで、脳にどのような変化が誘導されるのかは、BCIの可能性を知り安全性を高める上で重要な神経科学的問題でもある。我々は脳磁図を用いた非侵襲型BCIを開発し、様々なBCI操作に習熟することによる脳活動及び神経症状の変化を探索した。特に感覚運動野の皮質活動に基づいたBCIによりロボットハンドを制御し、これを上肢に幻肢痛がある患者に適用したところ、BCI使用後には、患者の感覚運動野に可塑的変化が誘導され、幻肢痛も制御されることを明らかにした。同様の方法は視覚認知機能の修飾などにも効果が期待される。 異常な脳活動状態に起因する精神神経疾患に対して、Neural decodingを用いた活動状態の解読と、neurofeedbackによる活動修飾は、新たな治療オプションになると期待される。脳情報の解読と制御を神経科学的に理解し、精神神経疾患の新しい診断·治療につなげる我々の取り組みを紹介する。 .

1 0 0 0 OA 〈研究資料・翻訳〉古英詩の世界

- 著者

- 藤原 保明 Fujiwara Yasuaki

- 出版者

- 筑波大学現代語現代文化学系

- 雑誌

- 言語文化論集 = Studies in languages and cultures (ISSN:03867765)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.420-93, 1999-03-25

Herders Stellung im philosophischen Kontext seiner Zeitgenossen ist durch den Vorbehalt gepr[?]gt. daβ es Herders theoretischen Entwurfen an Genauigkeit und wissenschaftilicher ...

- 著者

- 福井 秀加 Hideka FUKUI

- 出版者

- 大手前女子大学

- 雑誌

- 大手前女子大学論集 = The Journal of Otemae Women's University (ISSN:02859785)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.13-33, 1972-11-06

1 0 0 0 OA マリ=ド・フランスの譚詩「序詞」と「ギジュマル」

- 著者

- 福井 秀加 Hideka FUKUI

- 出版者

- 大手前女子大学

- 雑誌

- 大手前女子大学論集 = The Journal of Otemae Women's University (ISSN:02859785)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.1-26, 1973-11-06

1 0 0 0 OA アングロノルマン「アダム劇」訳

- 著者

- 福井 秀加 Hideka FUKUI

- 出版者

- 大手前女子大学

- 雑誌

- 大手前女子大学論集 = The Journal of Otemae Women's University (ISSN:02859785)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.001-020, 1985-11-20

- 著者

- Tetsuya Yamamoto Takahisa Tatekawa Kunihiro Fukui Hideto Yoshida

- 出版者

- The Society of Chemical Engineers, Japan

- 雑誌

- JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN (ISSN:00219592)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.6, pp.398-404, 2011-06-20 (Released:2011-06-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 5 5

The purpose of the present study was to enhance the classification performance of electrical field-flow fractionation (EFFF). In recent research by this group, the surface potential of silica particles treated with a bead mill displayed size dependency—smaller particles had a more negative zeta potential. This phenomenon and the EFFF system were used to classify the particles, with the bottom and top plates of the EFFF channel serving as negative and positive electrodes, respectively.In the present study, improvements to the EFFF channel were carried out to enhance classification accuracy. Walls of deionized water were utilized to prevent particles from contacting the electrodes. Because vertical electrophoresis led to the disturbance of particle trajectories in the channel by gravitational sedimentation, horizontal electrophoresis was applied. Furthermore, hydrodynamic force was induced in the channel creating differing linear velocities of the slurry and the water at the inlet. As a result, 200-nm particles could be classified at an applied voltage of 5 V with high accuracy when compared with the previous method that used vertical electrophoresis.

- 著者

- 近藤 静乃

- 出版者

- 楽劇学会

- 雑誌

- 楽劇学 (ISSN:13405721)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.1-25, 2008-03

1 0 0 0 IR 古代の尺八 : 正倉院宝物 樺纒尺八を中心に

- 著者

- 田澤 梓

- 出版者

- 奈良国立博物館

- 雑誌

- 鹿園雜集 : 奈良国立博物館研究紀要 (ISSN:13466402)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.79-91, 2018-03

1 0 0 0 OA ラテックス技術講座(1)

- 著者

- 国沢 新太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.1042-1045, 1972 (Released:2008-04-16)

1 0 0 0 脂肪幹細胞移植による肛門機能改善に関する研究

①ドナーラットより採取した脂肪幹細胞を肛門機能不全ラットの肛門周囲へ投与し、一定期間肛門内圧を測定する。最後に犠牲死させ、肛門周囲の組織からドナー由来の細胞を検証する。②肛門機能不全ラットの肛門周囲に脂肪幹細胞を直接注入し、さらには肛門周囲へ電気刺激を加えた肛門内圧の改善を観察する。③臨床にて肛門温存手術を受けた患者のうち、排便障害のある症例に対して十分なインフォームドコンセントを行った上で、肛門周囲組織へ自己脂肪由来幹細胞の移植を行う。腹部皮下あるいは大腿部の脂肪組織を吸引法にて採取し、閉鎖回路を用いて脂肪由来幹細胞のみを採取・濃縮させ、それを肛門周囲組織へ移植する。術後、創部の安定したころより電気刺激による肛門部リハビリを開始し、定期的に肛門機能の評価を行う。平成29年度は上記①に取り組み、長期間にわたり安定した肛門機能不全ラットモデルを作成することができた。さらに脂肪幹細胞を注入したところ、肛門内圧が上昇し肛門機能の改善が認められた。しかし、HE染色やαSMA染色などにより再生した筋組織の解明には至らなかった。結局のところbulking効果を示すような組織が存在している可能性がある。平成30年度は肛門機能改善を目指し、脂肪幹細胞をシート状にして塗布した試みを行った。この実験でも肛門内圧の上昇を示すことができたが、筋組織再生の証明には至っていない。注入した脂肪幹細胞から放出された物質の影響により、レシピエントに残存している筋組織が肥大していることが仮設として立てられた。

1 0 0 0 OA 低品位銅の電解精製におけるアノード不動態化の防止技術開発に向けた取り組み

- 著者

- 佐々木 秀顕 岡部 徹

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.7, pp.77-87, 2020-07-31 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 174

- 被引用文献数

- 3

Over the past years, the significance of recycling Cu and its accompanying metals has been increasing. However, the frequency of anode passivation increases during the electrorefining of copper when the copper anode contains a high concentration of impurities. When the amount of secondary materials (scraps) used is increased, the process of electrorefining is frequently troubled because e-waste contains elements that induce anode passivation. Therefore, the development of passivation-prevention technology for low-grade copper anode is essential. This article reviews previous research on the behavior of impurities in the Cu anode and their effects on passivation. The guiding principles for developing passivation-prevention technology are also outlined.

- 著者

- 中山 絵美子 高橋 聡明 北村 言 野口 博史 仲上 豪二朗 桑田 美代子 四垂 美保 真田 弘美

- 出版者

- 看護理工学会

- 雑誌

- 看護理工学会誌 (ISSN:21884323)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.116-129, 2020 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 25

本研究は,介護保険病床を有する病院に入院している認知症高齢者を対象に,1.患者とコミュニケーションロボット(以下ロボット)との関係構築にかかわる要因,2.ロボットの継続的な使用にかかわる要因,3.ロボットへの期待を明らかにすることを目的とし,ロボット事業が継続している介護保険病床を有する病院において,6名の病棟スタッフへの半構造化面接の記録を質的に分析した.その結果,関係構築にかかわる要因として{患者のもつさまざまな特性や変化する患者・療養環境とロボットのマッチング}が,継続使用にかかわる要因として{スタッフがやりがいを感じながら,新しい試みであるロボットの導入・活用と向き合うこと}が,ロボットへの期待として{ロボットが患者・スタッフとともに過ごすことができる存在となる}ことがテーマとして抽出された.これらから,ロボット導入時には患者-ロボット間,継続使用の際にはスタッフ-ロボット間の関係構築が重要であると示唆された.

- 著者

- 安藤 亮一 吉川 桃乃 山下 裕美 土肥 まゆみ 千田 佳子 井田 隆 石田 雄二 秋葉 隆

- 出版者

- The Japanese Society for Dialysis Therapy

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.317-325, 2003-05-28 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

活性型ビタミンD静注製剤である, マキサカルシトールとカルシトリオールの透析患者の二次性副甲状腺機能亢進症に対する効果を比較検討した. また, 新たに開発された1-84副甲状腺ホルモン (PTH) のみを測定するwhole PTHの測定を行い, whole PTHおよびC端の不活性フラグメント7-84 PTHへの効果についても比較検討した. 対象は年齢, 透析歴, PTHをマッチングさせた, 各群10例の二次性副甲状腺機能亢進症を有する透析患者である. PTHの値に応じて, マキサカルシトール5あるいは10μgを週3回各透析後に (マキサカルシトール群), また, カルシトリオールを0.5あるいは1.0μgを週3回 (カルシトリオール群) より開始し, intact PTH, whole PTH, 7-84 PTH, 骨型アルカリフォスファターゼ (BAP), インタクトオステオカルシン (iOC), I型プロコラーゲンNプロペプチド (PINP), 補正カルシウム (Ca), リン (P) に及ぼす影響について, 24週間にわたり前向きに比較検討した.両群ともに, 4週後にwhole PTHの有意な低下が認められた. カルシトリオール群では, 8週-12週においてPTHの低下が少ない傾向であったが, 薬剤の増量により, 16週以後, マキサカルシトール群と同様に低下した. Intact PTH, 7-84 PTHは, whole PTHと同様の経過を示した. BAP, iOC, PINPも同様の傾向を示したが, カルシトリオール群では有意な低下ではなかった. また, 補正Caは両群ともに増加, Pは変動が大きいが有意な変化を認めなかった. これらの検査値は24週後において, 両群間に有意な差を認めなかった. 薬剤の投与量を調節した結果, 24週後の投与量の比は約7:1であった. 以上より, マキサカルシトールとカルシトリオールは投与量を調節すれば, ほぼ同等の二次性副甲状腺機能亢進症に対する効果が得られ, その効力比はマキサカルシトールを1とするとカルシトリオールで約7に相当すると考えられた.