1 0 0 0 IR 性質を表す存在文とコピュラ文との対応 : 「長所」「特質」「性格」などの場合

- 著者

- 丹羽 哲也

- 出版者

- 大阪市立大学国語国文学研究室文学史研究会

- 雑誌

- 文学史研究 (ISSN:03899772)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.38-53, 2018-03

1 0 0 0 IR 換喩もどきの指示性について

- 著者

- 大田垣 仁 オオタガキ サトシ

- 出版者

- 大阪大学国文学研究室

- 雑誌

- 語文 (ISSN:03874494)

- 巻号頁・発行日

- no.100, pp.169-182, 2013-12-10

百輯記念号

1 0 0 0 IR 換喩と種差 : 換喩使用の目的と条件

- 著者

- 大田垣 仁 オオタガキ サトシ

- 出版者

- 大阪大学国文学研究室

- 雑誌

- 語文 (ISSN:03874494)

- 巻号頁・発行日

- no.109, pp.54-72, 2017-12-10

1 0 0 0 IR 植民地における近代的統治に関する社会学--後藤新平の台湾統治をめぐって

- 著者

- 野村 明宏

- 出版者

- 京都大学文学部社会学研究室

- 雑誌

- 京都社会学年報

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.1-24, 1999-12

Taiwan ceded to Japan after the Sino-Japanese War was under Japanese rule for half a century (1895-1945). It was so abrupt for Japanese statesmen to acquire the territory from a foreign government in less than thirty years after the Meiji Restoration. Japanese government, therefore, didn't have prepared any fundamental policy for this first colony in advance. This situation was differ from the cases of the European colonial rules which had been began after the progress of the propagation, the commerce and the industries, and so on. It was one of the distinctive features for Japanese colonial government to have no experience beforehand, however, there was another distinctive one. It was the difficulty of application of the binary shame, civilization-savage on the relation of the dominate-subordinate. It was difficult to rule the Chinese culture area, especially for Japan which have been influenced by this culture area. This article starts to investigate these situations in Taiwan under the rule of Japanese empire based on the ambiguity of Japan, that is, Japan was superior to Taiwan in military power and western material civilization, but was inferior in Confucian spiritual culture. It was difficult for Japan to get dignity as the governing state on that situation. Shinpei Goto, the secretary of civil government in Taiwan decided on colonial policies and leaded to build the effective governmental system for Japan in this complicated relationship. He carried out various policies, for example, the spread of medical knowledge and hygienics, the building of infrastructure, the educational administration, and the large scale investigation like census, etc. These policies produced good result for the Japanese colonial rule. The property of this government is the infiltration of state apparatus throughout Taiwanese everyday life. This government forms the bio-power that disciplines the people, and turns out them to the subjected individuals.

1 0 0 0 OA 否定的事象の経験と愛他性

- 著者

- 安藤 清志 アンドウ キヨシ Kiyoshi ANDO

- 出版者

- 東洋大学社会学部

- 雑誌

- 東洋大学社会学部紀要 = The Bulletin of Faculty of Sociology,Toyo University (ISSN:04959892)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.35-44, 2010-03

1 0 0 0 OA 仏教の生命観と生命倫理

- 著者

- 中野 東禅

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.156-164, 1991-04-20 (Released:2017-04-27)

1.仏教における生命の見方は四大縁起と五蘊縁起,命根等にみることができる。2.生の始まりについては,胎内五位に,生命の終りについては寿・煖・識の消滅としてとらえられている。3.死に対する態度は,生命と死に対する智恵と,事実の受容と,迷いと恐怖を輪廻しない解脱が求められる。したがって脳死を死と認められるのも,臓器提供も智と解脱においてなりたつといえる。4.こだわりか,解脱かは,恐怖心や関わり方によって異ってくる。民俗仏教はこだわりを再生するが,仏教的視点を成り立たせる諸条件がそろえば,解脱としての脳死の受容,臓器提供はなりたちうるといえる。

1 0 0 0 OA 近距離LiDAR計測による水稲草丈推定における群落繁茂状況とレーザ入射角に関する検討

- 著者

- 合屋 渉太 力丸 厚 高橋 一義

- 出版者

- 一般社団法人 日本写真測量学会

- 雑誌

- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.217-223, 2018 (Released:2019-11-01)

- 参考文献数

- 8

Plant height, one of the fundamental crop growth parameters, is usually collected by a direct measurement. The authors have developed a method for the estimation of rice plant height by using a short-range LiDAR measurement from above a paddy rice canopy. In this method, the estimated rice plant height is calculated based on the analysis of the vertical distribution of 3D point cloud data, therefore the estimation is affected by foliage abundance and laser incident angle conditions. Plants with similar height but different foliage abundance were observed using a short-range LiDAR from above a paddy rice canopy to examine the influence of the incident angles on rice plant height estimation. The results of the examination showed that the influence of the incident angle condition was similar in different foliage abundance until the maximum tiller number stage. In addition, the estimation of rice plant height was not affected by foliage abundance in a laser incident angle less than 8 degrees which is almost a vertical incident condition.

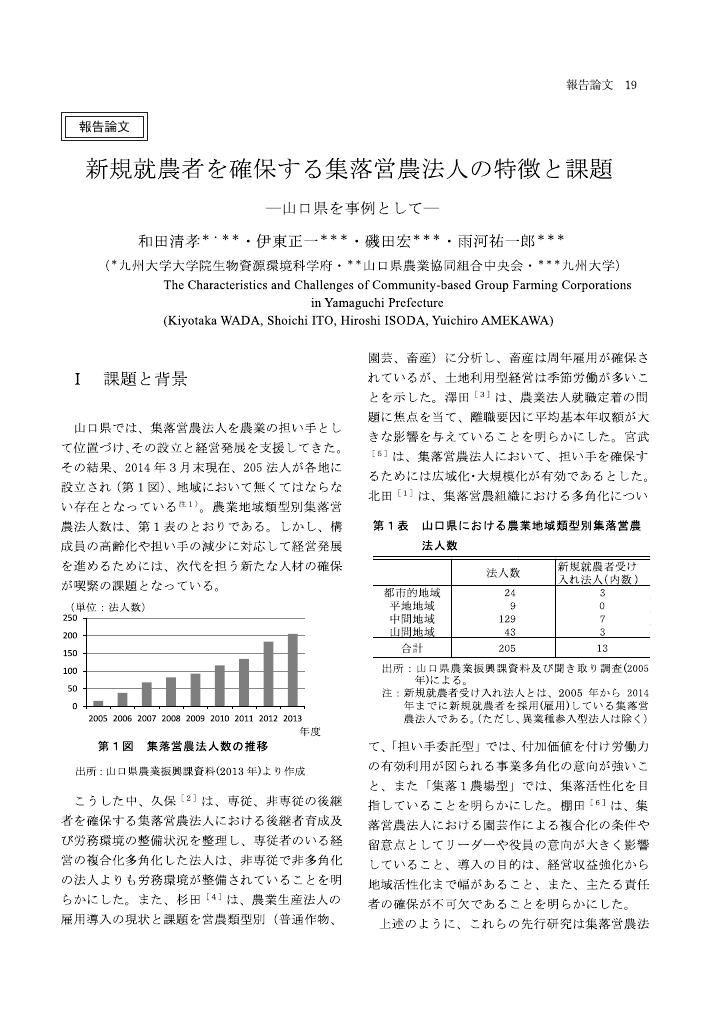

1 0 0 0 OA 新規就農者を確保する集落営農法人の特徴と課題

1 0 0 0 OA 国際保健人材の育成のための望ましいキャリアパスとその支援に関する調査

- 著者

- 町田 宗仁 大澤 絵里 野村 真利香 曽根 智史

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.471-478, 2020-07-15 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 11

目的 将来的な国際保健政策人材となることが期待される,日本人の国際保健人材が,より多く国際的組織に採用されるために,国際的組織で求められるスキルやコンピテンシーの獲得に繋がるキャリアパスや,国際保健人材育成の際に考慮すべき支援内容の抽出を目的として,国際的組織に勤務する保健関係日本人職員9人に聞き取り調査を実施した。方法 調査期間は2017年10月から2018年2月であった。質問項目は,①基本属性(年代,現所属組織,現所属先の職位,留学経験,現場・フィールド経験,採用前の職業)に加え,②国際機関に応募することになったきっかけ,③現在の仕事をする上でとくに重要だと感じている能力やコンピテンシー,④国際機関に採用されるために結果として役立ったこと,⑤国際機関で働く前の在職中ないし在学中の準備,⑥国際機関で受けた面接の内容,⑦これから一人でも多くの日本人が国際機関に採用されるために必要な後押しの7項目とした。結果 9人全員が修士課程以上の海外留学とフィールド経験を有していた。留学,語学,フィールド経験,ネットワーク,専門性が採用に役に立っていた。職務上の重要な経験,能力,コンピテンシーとして,海外での修士号,フィールドの経験,サブ(業務に関する専門性),スキル(業務を遂行する上で必要な技術)が挙げられた。応募準備として,語学,履歴書作成や面接対策が行われていた。面接では,国際機関等から示されているコンテンツ,公募情報の内容,マネジメント能力に関して質問されていた。今後,多くの日本人を国際機関に送り出すためには,現場経験を積むための環境,ポストを得やすくするためのプログラム創設,国際機関の意思決定プロセスへの日本人の関与,政治的サポート,公募ポストの周知が挙げられていた。結論 将来的に国際的組織で勤務を希望する者は,語学習得の機会,海外留学,また,現場・フィールド経験を積むキャリアパスにより,まずは国際機関との繋がりが持てる仕事,経験を得ることに繋げられるという流れが考えられ,これらを通じてコンピテンシーも体得でき,採用に関して望ましい方向に働くことが一定程度明らかとなったと言える。また,採用試験準備,公募情報の周知や理解の促進等は,人材育成支援策のポイントであり,採用試験に向けた研修等を提供する組織的活動は,将来的に一人でも多くの日本人を国際保健人材として送り出せる可能性を生むものと考えられた。

1 0 0 0 OA 戦後黎明期少年司法における「科学主義」の開拓とその実践

- 著者

- 秋本 光陽

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.373-389, 2018 (Released:2019-12-31)

- 参考文献数

- 34

本稿は, 日本における戦後少年司法制度の黎明期, とくに1950年代前半の少年司法制度を対象に, 「科学主義」と呼ばれる理念が家庭裁判所の実務関係者によるいかなる実践を通して可能になっていたのかを明らかにするものである. 戦後日本では1949年に現行少年法と家庭裁判所が誕生した. 現行少年法は家庭裁判所調査官職および少年鑑別所技官職を設けており, 少年の非行原因の解明や, 非行ないし非行克服の可能性を予測するために人間関係諸科学の活用を要請している. しかし, 少年司法の科学主義理念はその内実が不明瞭であるとの指摘もなされてきた. 本稿では, 家庭裁判所調査官によるディスコースを素材に, 調査官が社会学的知見を用いて少年の非行ないし非行克服の可能性をどのように予測していたのかを分析する. 分析からは以下のことが示された. 第1に, 家庭裁判所調査官は法と習俗・慣行の齟齬に注目し, 非行少年を農村の「若衆」などとカテゴリー化する実践を通して, 少年の行為がもつ合理性を描き出すことを試みた. 第2に, 調査官によるカテゴリー化の実践は, 少年に社会的な適応能力を見出すことを通して非行克服の可能性の予測を可能にさせるものであると同時に, 非行可能性の予測をも導くものであった.

1 0 0 0 OA 終助詞「ね」に関する日韓対照研究

- 著者

- 李 美賢 Me Hyeon LEE

- 雑誌

- 国際文化研究 = Journal of international cultural studies (ISSN:13410709)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.71-82, 2010-03-31

1 0 0 0 ピンク・フロイド : One of these days

- 著者

- 立川直樹著

- 出版者

- シンコー・ミュージック

- 巻号頁・発行日

- 1992

- 著者

- 西村 浩子

- 出版者

- 松山東雲女子大学人文科学部紀要委員会

- 雑誌

- 松山東雲女子大学人文科学部紀要 (ISSN:2185808X)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.42-54, 2020-03-01

愛媛県上浮穴郡久万高原町大川の土居家に伝わる史料の中に、大正期の少女の日記がある。今から100 年ほど前、土居家第28代当主土居貫太郎の長女、土居芳枝が大正10~11年(1921~1922年)尋常小学 校3~4年生の時に書かれた日記である。この資料には、日々の生活が方言交じりで記録され、当時の子 どもの生活やことばが分かる資料となっている。本稿は、この日記を翻刻し、近代の子どもの家での生活 やことばを研究するための基礎資料として紹介する。

1 0 0 0 OA 病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていること

- 著者

- 糸井 志津乃 安齋 ひとみ 林 美奈子 板山 稔 吉田 由美 風間 眞理 刀根 洋子 堤 千鶴子 奈良 雅之 鈴木 祐子 川田 智惠子 小池 眞規子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.442-451, 2020-07-15 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 41

目的 本研究では病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることを明らかにすることを目的とする。方法 質的記述的研究方法を用いた。研究協力を承諾した患者会団体から研究参加候補者の紹介を受けた。研究参加に同意したがんピアサポーター10人に半構造化面接を2014年7月から10月に実施した。逐語録より,がんピアサポーターが大事にしていることを抽出した。文脈を単位としてコードを生成し,さらにサブカテゴリー化,カテゴリー化を行い分析した。本研究は目白大学研究倫理審査委員会の承認を得て,その内容を遵守して実施した。結果 研究参加者は病院を活動の場とし,個別相談,がんサロンで活動中の40歳代から70歳代の10人(男性2人,女性8人)のがんピアサポーターである。医療機関で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることとして,129コード,11サブカテゴリーから5つのカテゴリーが生成された。カテゴリーは【傾聴しありのままを受け止め,利用者が方向性を出せるようにする】【医療者とは違う立場をわきまえ,対応する】【心持ちを安定させ,生活とがんピアサポート活動とのバランスを考える】【知識や技術を担保し,自分を磨き続ける】【医療者,病院との信頼関係を築く】である。結論 病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることは,以下のようであった。まず,利用者を対象に,【傾聴しありのままを受け止め,利用者が方向性を出せるようにする】【医療者とは違う立場をわきまえ,対応する】である。これは“がんピアサポート活動の実践中に利用者のために大事にしていること”であり,大事にしていることの中心を成している。次に,がんピアサポーター自身を対象に,【心持ちを安定させ,生活とがんピアサポート活動とのバランスを考える】【知識や技術を担保し,自分を磨き続ける】である。これは“がんピアサポート活動の継続と質の向上のために大事にしていること”であり,支援体制や学習環境の整備が課題である。さらに,【医療者,病院との信頼関係を築く】である。これは“がんピアサポート活動を円滑にするために大事にしていること”である。医療者・病院との信頼関係の重視は,病院でのがんピアサポート活動の特徴と言える。本研究の結果は,がんピアサポート活動を振り返る視点になると考えるが,今後の課題としてがんピアサポーター養成講座への活用の検討が必要である。

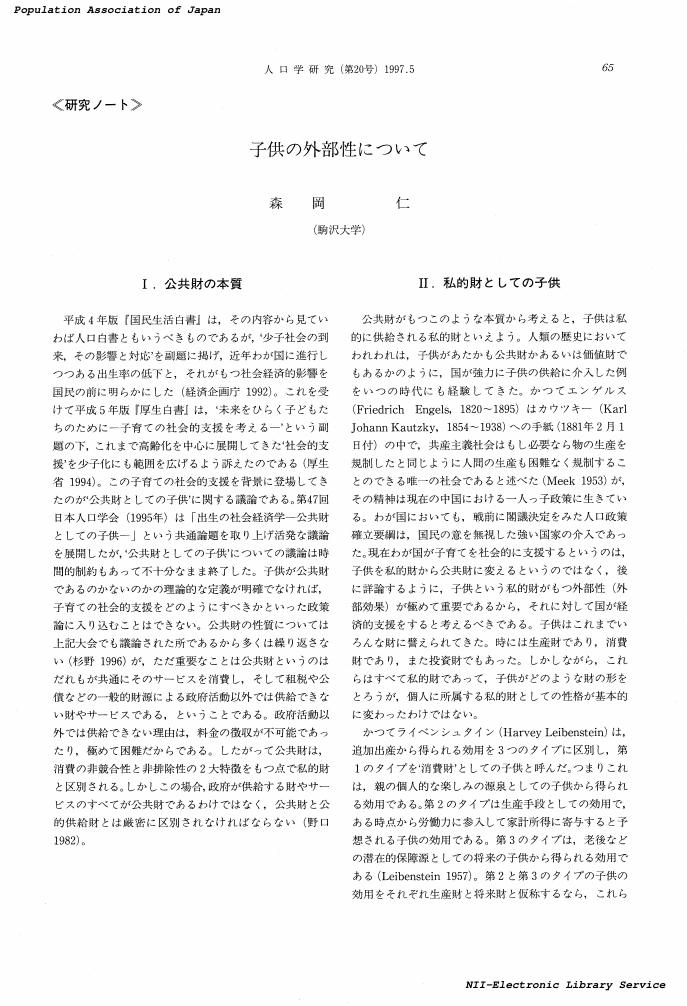

1 0 0 0 OA 子供の外部性について

- 著者

- 森岡 仁

- 出版者

- 日本人口学会

- 雑誌

- 人口学研究 (ISSN:03868311)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.65-72, 1997-05-31 (Released:2017-09-12)

1 0 0 0 OA 三浦哲郎『ユタとふしぎな仲間たち』論

- 著者

- 原 善

- 出版者

- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター

- 雑誌

- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.21-31, 2018 (Released:2018-10-05)

三浦哲郎の『ユタとふしぎな仲間たち』は彼にとって唯一の児童を読者対象として描いた児童文学であり、一見彼の文学系譜の中からは浮いて見えてしまうが、彼には大人向けに書いた文学作品にも同じく座敷童子をモチーフにした作品がいくつかあり、紛れもなく彼の作品系譜に位置づくものである。それどころか、なぜ彼が座敷童子に関心を持ち続けたかと言えば、そこには彼の生い立ちや家族の血の歴史が大きく影を落としているのであり、『忍ぶ川』『白夜を旅する人々』などと繋がる、むしろ三浦文学の主流に位置づく作品なのである。そこに、近代作家が民話をアダプトしていく中で、伝統とは別に作家個人の独自の主題が入りこむ典型的な在りようを見ることができる。そして「座敷童子異聞」という後続の作品を参照すれば、むしろ『ユタとふしぎな仲間たち』は先に位置づけた座敷童子系譜の中からは浮き上がる、それこそ〈異聞〉としての独自性が見えてくるはずなのである。

- 著者

- coordonné par Cynthia Fleury

- 出版者

- Presses universitaires de France

- 巻号頁・発行日

- 2006

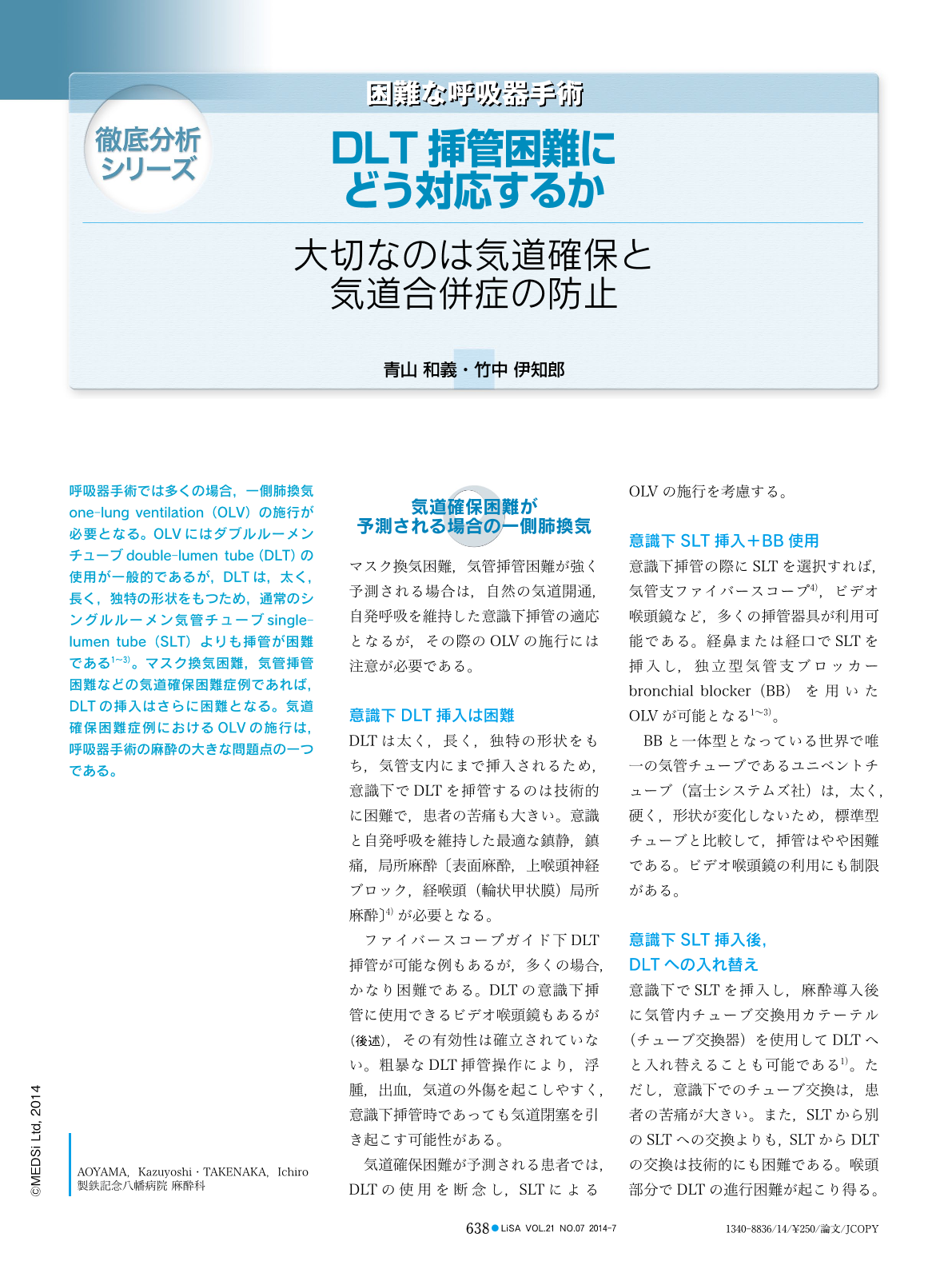

- 著者

- 青山 和義 竹中 伊知郎

- 出版者

- メディカル・サイエンス・インターナショナル

- 巻号頁・発行日

- pp.638-643, 2014-07-01

呼吸器手術では多くの場合,一側肺換気one-lung ventilation(OLV)の施行が必要となる。OLVにはダブルルーメンチューブdouble-lumen tube(DLT)の使用が一般的であるが,DLTは,太く,長く,独特の形状をもつため,通常のシングルルーメン気管チューブsingle-lumen tube(SLT)よりも挿管が困難である1~3)。マスク換気困難,気管挿管困難などの気道確保困難症例であれば,DLTの挿入はさらに困難となる。気道確保困難症例におけるOLVの施行は,呼吸器手術の麻酔の大きな問題点の一つである。