- 著者

- 小薗 崇明

- 出版者

- 東京歴史科学研究会

- 雑誌

- 人民の歴史学 (ISSN:03857875)

- 巻号頁・発行日

- no.194, pp.11-22, 2012-12

- 著者

- 小薗 崇明

- 出版者

- 東京社会福祉史研究会

- 雑誌

- 東京社会福祉史研究 (ISSN:18819869)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.5-26, 2012-05

- 著者

- 宮川 達 麻見 直美

- 出版者

- 筑波大学体育科学系

- 雑誌

- 体育科学系紀要 (ISSN:03867129)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.17-25, 2011-03

7 0 0 0 OA 主治医による死亡確認や臨終の立ち会いが, 家族の心理に及ぼす影響についての調査研究

- 著者

- 新城 拓也 森田 達也 平井 啓 宮下 光令 佐藤 一樹 恒藤 暁 志真 泰夫

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.162-170, 2010 (Released:2010-12-07)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 4

本研究は, 主治医が終末期がん患者の死亡確認を行うことや臨終に立ち会うことが, 家族のつらさと医師の対応への改善の必要性に影響するかを明らかにすることである. 2007年, 95のホスピス・緩和ケア病棟の遺族670名を対象に質問紙調査を行った. 全体の73%の遺族が回答した. どの医師が死亡確認を行うか, 医師が臨終に立ち会ったかは家族のつらさとは関連がなかった. 一方, 死亡確認と立ち会いは, 医師の対応への改善の必要性とは有意な関連があった. しかし, 医師が「臨終に立ち会ったこと」と, 「立ち会えなかったが, その日は頻繁に部屋に来ていた」ことの間には, 医師の対応への改善の必要度に有意差はなかった. したがって, 家族は主治医の死亡確認や, 臨終の立ち会いを望んでいるが, もし死亡確認や立ち会いができなかったとしても, 心理的なつらさが強まることはなく, 臨終までに頻繁に部屋に行くことで十分な対応であると考えていることが示唆された. Palliat Care Res 2010; 5(2): 162-170

7 0 0 0 OA 学術出版の祖アルド・マヌーツィオ

- 著者

- 雪嶋 宏一

- 出版者

- 早稲田大学図書館

- 雑誌

- 早稲田大学図書館紀要 (ISSN:02892502)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-33, 2005-03-15

7 0 0 0 OA 余暇の規律化と都市「市民」問題 : 日本近代都市権力の労働者統合理念

- 著者

- 住友 陽文

- 出版者

- 東京都立大学都市研究センター

- 雑誌

- 総合都市研究 (ISSN:03863506)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.125-137, 1992-09

本稿は、1923年に大阪市社会部調査課によって作成された『余暇生活の研究』をもとにして、日露戦後から第1次大戦後における都市官僚の労働者観を把握することである。本論では、第1次大戦期に増加した労働者の余暇がいかなる内実をもっていたのかをまず明らかにし、そのことが当該期の労働問題といかに関わるのかを探ってみたい。続いて、労働者の余暇問題をめぐって、都市官僚が労働者をいかなる方向へ善導しようとしたのかという点を考究するとともに、いかなる方法によってその善導が達成されるのかという点にも論及するであろう。その際、日露戦後から顕著になる都市における公共教化施設の整備に着目して、その機能と労働者の善導の問題を究明してみたい。そこでは、地域名望家(=いわゆる「予選派」) による極地的利益に対抗する都市官僚の広域的・全階層的公共性を都市行政遂行の論理として位置づけられていることが確認されよう。最後に、都市専門官僚制の確立の問題に関わって、都市行政の断行と労働者統合との連関の位様を浮彫りにし、都市官僚がいかなる市民を基盤として自己の正当性を獲得しようとしたのかという点を見通してみたい。そしてそのような大都市における専門官僚が、資本とも国家とも異なる自律的な論理をもって労働者の「市民」化を構想していたという仮説を呈示した。

- 著者

- 梶原祥平 中村 滋廷

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.78(2008-MUS-076), pp.15-20, 2008-07-30

筆者が、「誰でも矢沢永吉のライブのステージにおける気分を体験することができる」というコンセプトで制作を行っているインタラクティブ・メディア・アート作品《独りスーパースターマシン》について解説を行う。30 年以上に渡り、ファンを魅了し続けている矢沢の魅力を、詳細に調査・分析し、インタラクティブ・メディア・アート作品として完成させることで、矢沢が持つステージにおける魅力を新たな視点から、さらに深く理解することができると考えた。本研究報告においては、作品の表面的側面だけでなく、音楽情報科学分野にとっても有益と考えられるシステム的・技術的側面にも焦点を当てて論じる。

- 著者

- 杉浦 郁子

- 出版者

- Japan Society of Family Sociology

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.148-160, 2013

- 被引用文献数

- 2

本稿では,性別違和感のある人々の経験の多様性が顕在化したことを背景に,「性同一性障害であること」の基準として「周囲の理解」が参照されるようになった可能性を指摘する.また「性同一性障害」がそのように理解されるようになったとき,性別違和感のある子とその親にどんな経験をもたらしうるのかを考察する.<br>まず,1980年代後半から90年代前半に生まれた若者へのインタビュー・データを用いて,「周囲の理解」という診断基準が出現したプロセスについて分析する.次いで,「性同一性障害」の治療を進めようとする20代の事例を取り上げ,医師も患者も「親の理解」を重視していることを示す.そのうえで,親との関係調整の努力を要請する「性同一性障害」という概念が,親子にどのような経験を呼び込むのかを論じる.

7 0 0 0 レズビアン・ゲイ・トランスジェンダーと「家族」

- 出版者

- Japan Society of Family Sociology

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.121-123, 2013

7 0 0 0 OA アラン・ミカイル著『オスマン朝期エジプトにおける自然と帝国――環境の歴史』

- 著者

- 熊倉 和歌子

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.62-66, 2012-09-30 (Released:2016-04-26)

7 0 0 0 OA この本! おすすめします コンピューターサイエンスを教養に

- 著者

- 渡辺 治

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.66-68, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)

7 0 0 0 OA 大殿筋および股関節外旋筋群への静的ストレッチングはしゃがみこみ動作に影響を及ぼすか

- 著者

- 田城 翼 浦辺 幸夫 内山 康明 山下 大地 前田 慶明 笹代 純平 吉田 遊子

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.6, pp.935-940, 2018 (Released:2018-12-21)

- 参考文献数

- 21

〔目的〕大殿筋および股関節外旋筋群への静的ストレッチングがしゃがみこみ動作に及ぼす影響を検証した. 〔対象と方法〕対象はしゃがみこみ動作が不可能な健常大学生26名として,大殿筋のストレッチングをする群(SGM群)13名と,股関節外旋筋群のストレッチングをする群(SER 群)13名に分けた.セルフストレッチングを各群で1週間実施し,しゃがみこみ動作時の股関節屈曲角度,安静時股関節屈曲角度,指床間距離,椎体間距離を測定した. 〔結果〕介入後,しゃがみこみ動作が可能となった者はSGM群3名,SER群9名であった.SER群は,SGM群と比較して, しゃがみこみ動作時の股関節屈曲角度が有意に増加した.〔結語〕SERは, SGMに比べてしゃがみこみ動作の獲得に効果が期待できることが示された.

- 著者

- 篠塚 勝正 窪田 三喜夫

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 成城文芸 (ISSN:02865718)

- 巻号頁・発行日

- no.221, pp.98-84, 2012-12

Among three distinctive types of Japanese writing systems (Kanji, Hiragana and Katakana), a behavioral experiment using 97 university students as subjects implies that Katakana is regarded as most difficult (approximately 90%) followed by Hiragana (10%) for the comprehension. Kanji is easiest to comprehend (100%). This indicates Kanji might be comprehended by accessing semantic recognition directly. On the other hand, Hiragana and Katakana might be comprehended by accessing semantic recognition through phonological recognition with an obligatory subvocalization. However, the subvocalization could occur depending on the familiarity or difficulty of stimuli. I also conclude that the subvocalization includes shallow to deep ones depending on the three Japanese writing systems. In addition, interpreters and translators should avoid using Katakana words as much as possible in order for both their listeners and readers to ease their cognitive workload for understanding the meanings of the words.

7 0 0 0 IR アメリカにおける同性愛,同性婚に関わる憲法上の問題の考察 (西村隆誉志教授退職記念号)

- 著者

- 中曽 久雄

- 出版者

- 愛媛大学法学会

- 雑誌

- 愛媛法学会雑誌 (ISSN:03898571)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.111-135, 2015-03

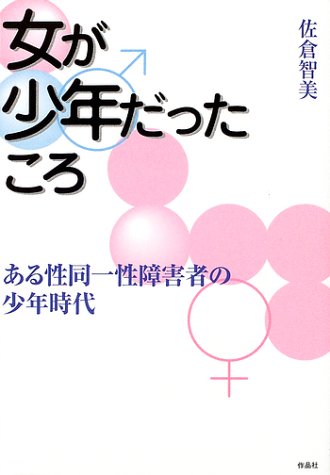

7 0 0 0 女が少年だったころ : ある性同一性障害者の少年時代

7 0 0 0 「レズビアン」である、ということ

7 0 0 0 OA 芳香浴によるパーソナルコンピュータ作業の疲労軽減効果

- 著者

- 渡邉 映理 木村 真理 クフタ ケニー 亀井 勉 今西 二郎

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.107-115, 2013 (Released:2013-10-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

【目的】本研究では,パーソナルコンピュータ (PC) 作業者に,精油を用いた芳香浴を行った.PC 作業を行いながら様々な種類の精油を吸入し,生理,心理,免疫学的パラメータの変化と,心身の疲労軽減の有無について包括的に検討した. 【デザイン】ランダム化クロスオーバー比較試験 【方法】対象者は,平均年齢 22.38 ± 1.30(範囲 21–24)歳の健常男子 8 名であり,試験は京都府立医科大学倫理審査委員会の承認下で行われた.対象者は条件により異なる香りを吸入しながら 120 分間の PC 作業を行った.前後で 10 分間の安静状態を保ち,生理,心理,免疫学的機能を評価した.試験は異なった日に 6 条件(香りなし,グレープフルーツ,真正ラベンダー,ペパーミント,ブレンド A,ブレンド B)で行った. 【結果・結論】精油が PC 作業者の自律神経系,免疫系,心理に影響を及ぼしており,精油の種類によっても生体反応が異なることが示唆された.なかでも特に,ペパーミント精油に疲労軽減効果があることが示された.