7 0 0 0 OA 感情労働が職務満足感・バーンアウトに及ぼす影響についての研究動向

感情労働が職務満足感やバーンアウトに及ぼす影響については,これまでの研究で一貫した結果が得られていない。本稿は,これまでの研究を概観し,研究対象や測定方法などを整理することを目的とした。その結果,さまざまな職業が調査対象とされ,感情労働の測定指標もさまざまであることが明らかにされた。この測定指標の混在が,一貫した結果が得られない理由の一つと考えられる。また,感情労働以外の独立変数や調整変数,媒介変数について,仕事の自律性やソーシャル・サポートなどの労働条件や職場環境に関する変数は多いが,パーソナリティや態度のような変数が少ないこと,労働者が感情労働を行うことよるクライエントや客からの感謝・承認を含めた検討がほとんどないことが指摘された。また,感情労働と他の変数の交互作用の検討も少ないことが示された。さらに,日本での文献数は外国の文献数と比較すると遥かに少ないことが明らかになった。これまでの研究の問題点に対する今後の課題について言及された。

7 0 0 0 イスラーム世界の解読

- 著者

- 神奈川大学評論編集専門委員会編

- 出版者

- 御茶の水書房

- 巻号頁・発行日

- 1995

7 0 0 0 空間コード化による距離画像入力

- 著者

- 佐藤 宏介 井口 征士

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:09135713)

- 巻号頁・発行日

- vol.J68-D, no.3, pp.369-375, 1985-03-25

距離画像(Range-Picture)は,画像中の各画素が物体面までの距離情報を担ったものであり,三次元物体の認識に有効である.本論文では距離画像入力の新しい計測法について述べる.本方法ではCCDカメラとパターン光投影器を用いて,能動ステレオ法により距離情報を得る.パターン光投影器は2進符号化された縦縞状の2値パターン光を測定空間に投光して,空間を細いクサビ状に分割する.各々の領域は1本1本のスリット光に見なすことができ,割り当てられたコードにより識別が可能である.n回のパターン光投影で2n本のスリット光投影と等価な距離画像が得られるため,高速な計測が期待できる.空間のコード化には交番2進符号(グレイコード)を用いて,パターン光の明暗部境界でのコード化誤りを最小にする.最後に,実際の計測例により,テクスチャを含む物体にも有効であることを示し,また多面体の観測も行う.

- 著者

- 長井 千春 宮崎 清

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.77-86, 2007-05-31

ヨーロッパの後進国ドイツは、19世紀末には世界屈指の産業国家に成長していた。日本では、同じ頃、イギリスに代わる近代化の準拠国として新たにドイツに照準をあわせ、重要な輸出産業である陶磁器製造においてもドイツを模範とした。本稿は、マイセンでの磁器開発を起点に盛んとなるドイツ磁器産業の発祥から発展の経緯を検証するなかで、その特性を整理し考察を試みた。19世紀中葉のドイツ文化圏には4つの特徴ある磁器産業地帯が形成されていた。各産地ともに資源環境に恵まれ、量産技術の開発と合理的な経営に優れた工場が多く、これまで特権階級の所有物であった磁器を日用必需品として、幅広い生活層への普及に貢献した。そして、20世紀初頭には輸出量でアメリカ市場を制覇し、かつて粗悪で悪趣味と呼ばれた磁器製品は、国策としての工芸振興とデザイン運動との連動により、技術力とデザインで国際的に認知されるまでに力をつけ始めていた。

- 著者

- 姜 鶯燕

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.163-200, 2008-03

本稿は、須藤由蔵の手記である『藤岡屋日記』を素材に武士身分の売買と思われる事例を抽出し、近世中後期における武士身分の売買の実態について検討したものである。『藤岡屋日記』の中で十七の武士株の売買の事例が見つかった。分析の結果を下記のようにまとめる。 ① 全ての事例は御家人株の売買であったが、売買の対象となった御家人の役職が多彩であった。御家人の家筋をみると、「御抱席」の御家人もいれば、「御譜代准席」と「御譜代席」の御家人も少なくなかった。 ② 株の売買は密かに行われているように思われるが、実際に、家来に御家人株を買い与えた幕臣もいた。 ③ 御家人株の売買は庶民が武士になる手段として認識されているが、実際に、武家の二男以下の男子や武士身分を失った武士が武士層に戻る手段として御家人株を利用した。 ④ 身分を売った元御家人の中で町人となった者もいたことがわかった。

7 0 0 0 OA 深層応答

- 著者

- 坂原 誠 岡田 将吾 新田 克己

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, 2016

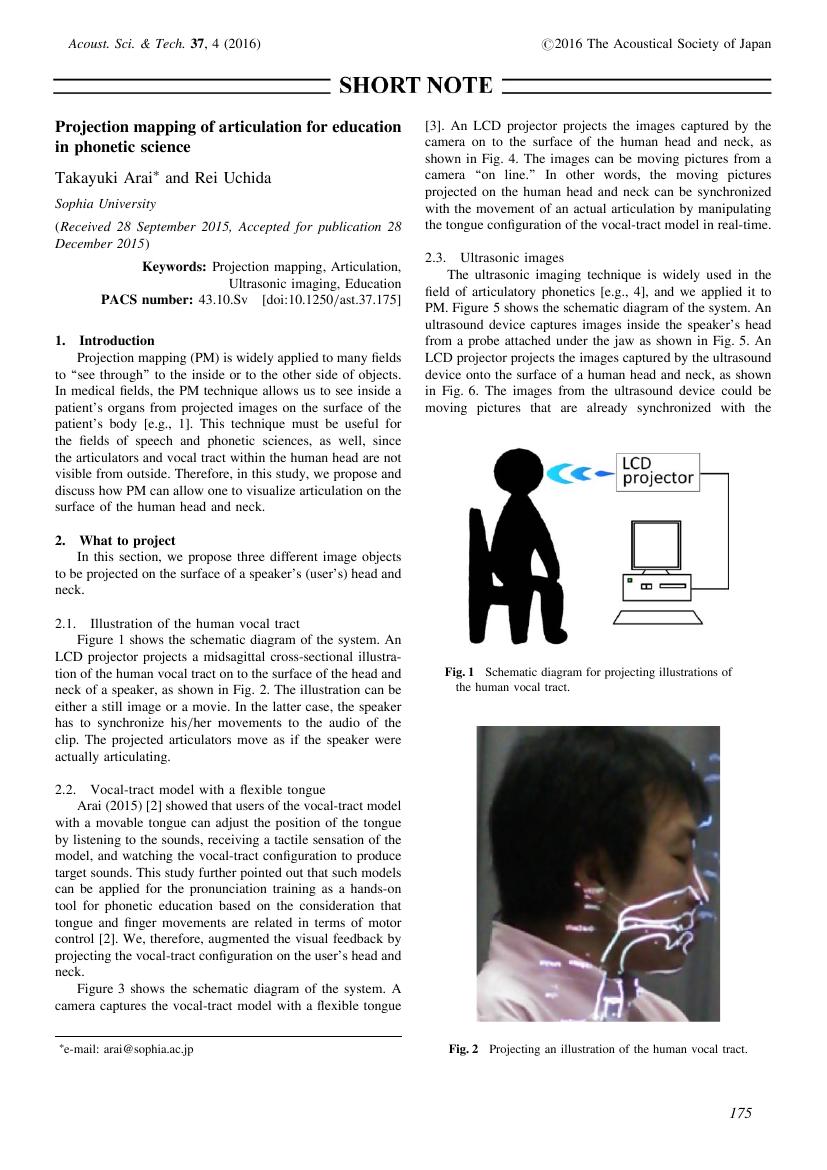

- 著者

- Takayuki Arai Rei Uchida

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.175-177, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 5

7 0 0 0 OA 富山県の小学校トイレ : 小学生に対する意識調査(その1)

- 著者

- 金岡 トモコ

- 出版者

- 富山短期大学

- 雑誌

- 富山短期大学紀要 (ISSN:13462261)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.15-21, 2001-02-28

7 0 0 0 心不全の発症と進展におけるNF‐κB活性化の役割の解明

本研究の目的は、炎症反応の中心的な転写因子であるNF-κBに着目し、NF-κBの活性化が心不全の発症と進展に果たす役割を明らかにすることである。具体的には、以下の4つの心不全マウスモデルを作成し、野生型マウスとNF-κB(p50)ノックアウトマウスで比較検討した。1.アンジオテンシン持続注入モデルマイクロ浸透圧ポンプを腹腔内に植込み、アンジオテンシンを4週間持続投与したところ、NF-κB(p50)ノックアウトマウスでは、体血圧の上昇はむしろ高度であったにもかかわらず、左室肥大が有意に抑制された。2.大動脈結紮圧負荷モデル胸部大動脈を結紮することで圧負荷モデルを作成したが、野生型マウスとNF-κB(p50)ノックアウトマウスで左室肥大の程度や心不全の発症に有意差を認めなかった。3.心筋梗塞モデル左冠動脈を結紮し急性心筋梗塞を作成したところ、NF-κB(P50)ノックアウトマウスでは、左室リモデリングの有意な抑制と生存率の改善が得られた。4.TNF-α過剰発現モデル心筋特異的TNF-α過剰発現マウスとNF-κB(p50)ノックアウトマウスを掛け合わせることでNF-κB(p50)遺伝子が欠損したTNF-α過剰発現マウスを作成したところ、心筋におけるサイトカインの発現や炎症細胞の浸潤は不変であったが、心筋肥大とMMP-9の活性化が有意に抑制され、左室短縮率と生存率の有意な改善を認めた。以上より、NF-κBは、炎症反応だけでなく、心筋肥大や心筋梗塞後リモデリングにおいても重要な役割を果たしていることが明らかとなり、心不全治療の新たな標的分子となりうることが示唆された。

7 0 0 0 OA 医療者・介護者・福祉者のためのケア・カフェ─Blending Communities

- 著者

- 堀籠 淳之 阿部 泰之

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.901-905, 2014 (Released:2014-02-03)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

【目的】地域包括ケアシステムに対応すべく, 顔の見える多職種連携を目指した取り組みが全国各地で活発化しているが, 職種の偏在や開催方法, 運営資金, 継続性などの抱えている問題は少なくない. これらの問題を克服する方法を開発する. 【方法】ケア・カフェは, 哲学や社会学などの理論をベースにワールド・カフェの方法論を応用したものである. 地域でケアに関わる人々が顔の見える連携と, 日頃の困りごとを相談する場としてケア・カフェが定期的に開催されている. 【結果】旭川市で毎月開催され, これまで9回の開催で延べ約700名を動員した. また, すでに日本全国16カ所にもこの方法が広がり, 延べ29回開催され, 実際の多職種連携や問題解決につながった事例などが報告されている. 【結論】ケア・カフェは, 旭川発の取り組みで, 顔の見える多職種連携を育むために有用な手法となりつつある. すでに全国に広がっており, さらなる顔の見える連携創造が期待される.

7 0 0 0 IR 明治・大正期の納涼床営業者の鴨川官有地利用に関する研究‐先斗町三条・四条間を対象として

- 著者

- 林 倫子 神邊 和貴子 出村 嘉史 川崎 雅史

- 出版者

- 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D (ISSN:18806058)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.246-254, 2010

本研究は,明治・大正期に鴨川の河川空間が官有地となり京都府の管理下にあった時期を取り上げ,官有地利用に関する行政文書など当時の史料の読み取りを通じて,料理屋・貸座敷営業者による先斗町の鴨川河岸地と堤外地の土地利用の仕組みを解明した.その結果,[1]当時の先斗町の鴨川官有地は,営業者にとって付加価値の高い場所として認識されていたこと,[2]先斗町の営業者は,河岸地を宅地として隣接する民有地と一体的に利用しており,その地先に当たる堤外には高床構造や床几構造を設け,それぞれ別の契約によって官有地を借用していたこと,[3]営業に用いる河川構造物は営業者が私費を持って設置・修繕を行っており,京都府は一定の節度を持ってその可否決定をなすことで鴨川の河川環境を管理していたことが明らかになった.

- 著者

- UENO Toshiya

- 出版者

- 和光大学表現学部

- 雑誌

- 表現学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Representational Studies (ISSN:13463470)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.21-31, 2016-03-11

This paper explores Oshii Mamoru's films and animations. First, his view of the cinematic citation (appropriation) is analyzed in some comparison with Jean-Luc Godard. Second, his preoccupation with the plot of the weird duality between reality and dream is examined with plural contexts of cultural avant-garde in the 20th century. Third, the question of why Oshii Mmoru has been so much interested in the warfare in his works. Through the series of problematics, this essay would locate his perspective in some philosophical and ontological debates, in which Deleuze & Guattari and others must be addressed. Then, his insightful but provocative statements on the war and history are interpreted in the philosophical streamwhich I would like to call Machine-Oriented Ontology.

- 著者

- 永嶺 重敏

- 出版者

- 日本図書館研究会

- 雑誌

- 図書館界 (ISSN:00409669)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.200-210, 1999-11-01

婦女新聞社や東京日日新聞社をはじめとする新聞社や出版社は,明治から大正にかけて一連の図書館活動を展開するが,この活動はあるユニークな特徴を有していた。それは,通常みられるような直接来館者への閲覧サービスではなく,郵便による非来館者へのサービスを指向していた点である。具体的なサービス活動としては,(1) 郵便による貸出,(2)読書会事業,(3)巡回文庫の3形態が実施されていた。その展開過程をたどり , さらに,サービス対象となった地方読者の視点から,その持つ意味を考察した。

- 著者

- 末冨 芳

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.2, pp.156-169, 2012

義務教育の基盤としての教育財政制度改革に求められる条件は、(1)公立学校については「面の平等」の不足を補いつつ、「個の平等」に対応していくための学校分権やナショナル・スタンダードの導入、(2)公立学校の枠組みでは保障してない教育ニーズへの対応である。また効率を重視する財政削減路線の中で、学校や教育行政のアカウンタビリティの遂行が義務教育財政の充実のために必要とされる。

7 0 0 0 ライフ大空への挑戦

- 出版者

- タイムライフブックス

7 0 0 0 OA テーマ別研究動向 (子ども)

- 著者

- 元森 絵里子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.123-133, 2015 (Released:2016-06-30)

- 参考文献数

- 26

7 0 0 0 芸術終焉理論は正しいか : アーサー・ダントを悼む

- 著者

- 三浦 雅士

- 出版者

- 阪急コミュニケーションズ

- 雑誌

- アステイオン

- 巻号頁・発行日

- no.80, pp.169-184, 2014