1 0 0 0 OA A41 児童の性格特性とCAI算数の交互作用及び学習効果

- 著者

- 伊藤 啓子 山崎 昇 篠原 文陽児

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 13 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.271-274, 1989 (Released:2018-05-16)

CAIシステムは、伝統的な一斉授業の中では必ずしもも十分ではない個別化や個性化指導を具体的に可能にしつつ、かつ、これらに関わる要因を科学的に分析、解明する手段となる。 本研究では、小学校5年81名を対象に、算数科における「分数」単元の中の「異分母分数のたし算」を、一斉授業とCAIシステムを使って学習させ、CAIによる学習は内向的性格の児童に、一斉授業は外向的性格の児童に、それぞれ効果的であることを実験的に明らかにしている。なお、一斉授業が内向的性格の児童に対して適切な援助を必要とする学習形態であること、および、CAIコースウェアの開発にあたっては、学習者の能力、適正、興味などが考慮すべき要因であることを指摘している。

- 著者

- 安田 利典 鈴木 駿吾

- 出版者

- 日本英語検定協会

- 雑誌

- Eiken bulletin = 「英検」研究助成報告 (ISSN:21882673)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.167-183, 2017

1 0 0 0 半導体のプラズマエッチングにおける反応機構

1 0 0 0 OA 親鸞に於ける宗敎体驗の展開 ―人間形成の理念への探究―

- 著者

- 佐伯 正一

- 出版者

- 奈良学芸大学

- 雑誌

- 奈良学芸大学紀要 (ISSN:0369321X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.19-29, 1951-03-01

1 0 0 0 電解グリコシル化反応のオリゴ糖液相電解自動合成への展開

- 著者

- 野上 敏材

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.181, pp.SJ74-SJ75, 2019-07-25 (Released:2019-07-25)

- 参考文献数

- 12

もう6年以上前になるが、鳥取大学への異動直前に「有機電気化学的手法に基づくグリコシル化反応の制御」という、「だから何なんだ?」というような業績名で奨励賞を頂いた。その後は賞の名を汚さぬよう、大学院生を中心とする共同研究者と取り組んだ結果、電気化学的手法を用いたオリゴ糖液相合成の自動化へと展開することが出来た。まだまだ合成出来るオリゴ糖の収率もバラエティも満足出来るものではないが、共同研究企業の力添えもあって、装置の改良や合成サンプルの提供など着実な進歩を遂げているので、その歩みをご紹介したい。

1 0 0 0 IR 四国遍路の展開における講集団の関わり

- 著者

- 栗田 英彦

- 出版者

- 東北大学大学院文学研究科宗教学研究室

- 雑誌

- 東北宗教学 (ISSN:18810187)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.37-57, 2007

論文

1 0 0 0 OA 防災のための Linked Data を用いた河川水位情報の蓄積配信システムに関する検討

- 著者

- 吉賀 夏子 堀 良彰 牛島 清豪

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 2019年度電気・情報関係学会九州支部連合大会(第72回連合大会)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.591-592, 2019-09-19 (Released:2020-01-20)

大雨時の防災において、地域の河川水位情報の変化を速やかに取得するため、河川水位時系列情報と河川水位観測所の情報を Linked Data として統合し蓄積および配信を行う情報システムを設計したので報告する。

1 0 0 0 死者へ接続するツアー:現代京都におけるダークツーリズムの再考

- 著者

- アンドレア デ・アントーニ

- 出版者

- 観光学術学会

- 雑誌

- 観光学評論 (ISSN:21876649)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.81-93, 2013

本論文は相互作用に着目しながら、「ダークツーリズム」を検討する。フィールドワークによって収集したデータに基づき、供給と需要間の相互作用を検討し、現代京都でダークツーリズムが構築されていく過程を支えるさまざまな関係性を明らかにする。このとき、幽霊が出現するとされる場所(心霊スポット)を訪れる「京都怪談夜バス」ツアー、および「花山洞」という心霊スポットを検証する。まず事例をダークツーリズムの分野の中で位置づけ、アクターネットワーク論を参照しながら、ツアーとそこに関わる人間やモノ(=アクター)の間で相互的に構築されるネットワークを分析する。このネットワークによって、歴史における人間の死についての記憶も、観光客の体験を方向付けるアクターとして構築されると論じる。特に、その記憶と、ツアーで訪れる場所との関係が戦略的であり、語りをつうじて構築されていることに着目する。これはツアーの成功の理由になるが、同じメカニズムがツアーを中止させてしまったことを明確にする。このとき、死についての記憶と場所との間の「距離」(Latour, 2005)という概念を参照することによって、ダークツーリズムの再考をめざす。

1 0 0 0 OA イギリス 精神能力法の改正 : 自由保護セーフガードの導入

- 著者

- 芦田淳

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 282-1), 2020-01

1 0 0 0 OA Nicht, dass ich wüsste.をめぐって

- 著者

- 岩崎 英二郎

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.151-191, 2011 (Released:2017-03-31)

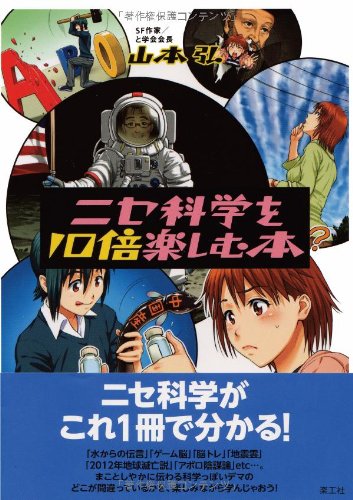

1 0 0 0 ニセ科学を10倍楽しむ本

1 0 0 0 ポンペイ最後の日

- 著者

- エドワード=ブルワー-リットン作 岡田好惠訳 河口峰子絵

- 出版者

- 講談社

- 巻号頁・発行日

- 2001

1 0 0 0 子ども虐待による幼少期および高齢期の医療コスト増加の可視化

2年目である今年度は、幼少期の被虐待経験によって生じる高齢者の医療コストの推計について、JAGES(Japan Gerontological Evaluation Study; 日本老年学的評価研究)の2013年度調査データと調査協力自治体であるK市の前期高齢者における国民健康保険のレセプトデータを連結したデータを用いて、より正確な統計モデルを用いて再度分析を行った。その結果、高齢者の属性(年齢・性別)を考慮しても、いずれかの被虐待経験を持つ高齢者(N=176)は被虐待経験を持たない高齢者(N=802)に比べて、より多くの医療費がかかっていることが確認された。同様に各虐待の影響を検討したところ、心理的ネグレクトを幼少期に経験した高齢者の医療費は、属性(年齢・性別)を考慮しても、そうでない高齢者の医療費と比較して高くなる傾向にあった。身体的虐待と医療費については、高齢者の属性(年齢・性別)を考慮すると統計的に有意な関連が見られなくなった。家庭内暴力の目撃と心理的虐待については、被虐待群とそうでない群で医療費に有意な差が見られなかった。さらに、どのような疾患が医療費の増加に寄与しているかについても、虐待種類別に検討した。最後に、これらの結果をもとに、幼少期の被虐待経験によって生じる高齢期の年間医療コストが日本全体でいくらになるかについて推計を行い、幼少期の虐待が個人の健康に及ぼす長期的影響だけでなく、その影響が日本社会に及ぼす影響まで可視化することができた。

1 0 0 0 漢文脈と和文脈--風土記の訓読から

- 著者

- 広岡 義隆

- 出版者

- 美夫君志会

- 雑誌

- 美夫君志 (ISSN:02869349)

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.24-36, 1998-03

- 著者

- Takakazu Matsuura Izumi C. Mori Eiko Himi Takashi Hirayama

- 出版者

- 日本育種学会

- 雑誌

- Breeding Science (ISSN:13447610)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.601-610, 2019 (Released:2019-12-25)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 15

This study examined contents of nine plant hormones in developing seeds of field-grown wheat varieties (Triticum aestivum L.) with different seed dormancy using liquid chromatography—mass spectrometry. The varieties showed marked diversity in germination indices at 15°C and 20°C. Contents of the respective hormones in seeds showed a characteristic pattern during seed maturation from 30-day post anthesis to 60-day post anthesis. Principal component analysis and hierarchical clustering analysis revealed that plant hormone profiles were not correlated with dormancy levels, indicating that hormone contents were not associated with preharvest sprouting (PHS) susceptibility. Indole acetic acid (IAA) contents of mature seeds showed positive correlation with the germination index, but no other hormone. Response of embryo-half seeds to exogenous abscisic acid (ABA) indicates that ABA sensitivity is correlated with whole-seed germinability, which can be explained in part by genotypes of MOTHER OF FT AND TFL (MFT) allele modulating ABA signaling of wheat seeds. These results demonstrate that variation in wheat seed dormancy is attributable to ABA sensitivity of mature seeds, but not to ABA contents in developing seeds.

- 著者

- 小澤慶介本編テキスト 小澤慶介 杉本ひと美編集

- 出版者

- アーツイニシアティヴトウキョウ(AIT/エイト)

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 IR 日本の金融通貨政策と財政ファイナンス

- 著者

- 熊倉 正修 Kumakura Masanaga

- 出版者

- 駒澤大学経営研究所

- 雑誌

- 駒大経営研究

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.1-51, 2016-03

1 0 0 0 OA リスボン条約後のコミトロジー手続 : 欧州委員会の実施権限の行使を統制する仕組み

- 著者

- 植月献二

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- no.249, 2011-09

1 0 0 0 OA 皇居周辺ランニングステーションの利用実態と評価構造

- 著者

- 西山 貴史 伊藤 香織 丹羽 由佳理

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.48-54, 2017-04-25 (Released:2017-04-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

近年,市民ロードランナーの拠点であるランニングステーションが増加している.本研究では,皇居周辺の5施設の利用者へのアンケート調査によりランニングステーションの利用実態を把握し,利用満足度を構成する要因を明らかにする.因子分析によって[イベント],[快適性],[利用満足度],[機能性],[交流],[ショップ],[交通利便性]の構成因子が抽出され,共分散構造分析によって6つの因子がどのように[利用満足度]を構成するのかを明らかにした.得られた主要な結果は,(1)[快適性]が[利用満足度]と最も関連が強い,(2)[イベント]は[交流]を介して間接的に[利用満足度]を構成する,(3)自宅アクセスは施設利用者の満足度評価との関連が弱い,(4)利用頻度の高い利用者,若い世代,同伴者のいる利用者では[交流]が[利用満足度]を構成する重要な要素である.