1 0 0 0 OA 日常の「ヒーロー」 : ハインリヒ・ベルの『道化師の意見』について

- 著者

- 羽坂 知恵

- 出版者

- 京都大学大学院独文研究室

- 雑誌

- 研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.97-108, 2001-12

1 0 0 0 OA レトリックの行方 : 芸術とのかかわりを追って

- 著者

- 木幡 順三

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 哲學 (ISSN:05632099)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.71-95, 1977-01

1) Obwohl die Wortbedeutung der "Rhetorik" vielfach ist, kann die Sache der Rhetorik heute noch ein gewisser Forschungsgegenstand der wissenschaftlichen Asthetik sein. 2) Bei Platon und Aristoteles haben sich die Urteile uber die Rhetorik ganz anders gebildet : wahrend Platon sie nicht fur techne hielt, erkannte doch Aristoteles ihren technischen Charakter an. Dass die schonen Kunste sich auf sogenannte "kunstlerische Wahrheit" grunden, wusste Aristoteles genug, und die Besonderheit ihrer modifizierten Kategorien hat nun wohl einen mit der Rhetorik gemeinsamen Horizont : pistis. Die Rhetorik enthalt diejenigen Momente, die andernfalls asthetische Werte tragen konnten, 3) Welche Position zeigt denn die Rhetorik innerhalb vieler Kunsten (artes) an? -Im Wesentlichen gehort sie zur "praktischen" Kunst und ausserdem zur "poie-tischen" und "theoretischen" (nach H. Lausberg). Sowohl nach den generibus als auch den partibus artis zeigt deutlich die Rhetorik eine technische Kompliziertheit. Geschweige denn in Bezug auf die schonen Kunste. 4) Uberzeugtsein ist gewiss die gemeinsame Erfahrung der Rhetorik und des asthetischen Erlebnisses. Enthymema als rhetorische Schlussfolgerung, Paradeigma als rhetorische Induktion - beide fuhren uns zum subjektiven gefuhlsevidenten Uberzeugtsein. Dieser Zustand konstituiert sich auf dem glaubhaften Horizont (Pistis-horizont), Pathos und Ethos verschlingen sich dabei miteinander. Die Rhetorik hat uberdies noch hypokritische Momente, die seit Aristoteles schon strukturell nicht genug erklart worden sind. 5) Die Rhetorik loste sich bisher in der literarischen Technik auf, aber sie drang nicht weiter in alle Zweige der schonen Kunste ein. Und doch bleibt sie impliciter auf dem Gebiet heutiger Massenkomunikation. Die philosophischen Meditationen daruber warnen uns jetzt vor kultureller Gefahrlichkeit. Deshalb mussten wir ernstlich fragen - Wohin die Rhetorik?

1 0 0 0 古代インドの刑法哲学

1 0 0 0 OA 含笑花

- 著者

- 矢田 博士

- 出版者

- 愛知大学名古屋語学教育研究室

- 雑誌

- 語研ニュース = Goken News

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.4-5, 2003-07 (Released:2013-03-28)

1 0 0 0 OA 耐火物・高温材料 : シリカ添加によるライム安定化ジルコニアの組織と特性の関係

- 著者

- 前仏 忠

- 出版者

- 公益社団法人日本セラミックス協会

- 雑誌

- 窯業協會誌 (ISSN:18842127)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.1004, 1979-04-01

1 0 0 0 唐の「将軍呉懐実」について

- 著者

- 石井 正敏

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.402, pp.p23-37, 1981-11

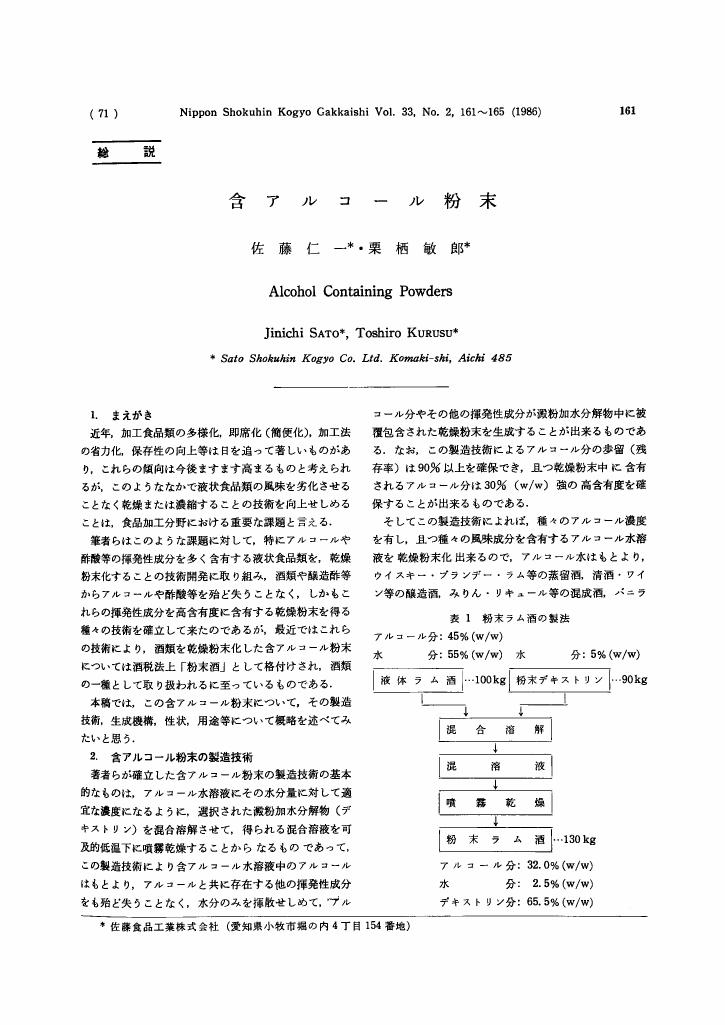

1 0 0 0 OA 含アルコール粉末

- 著者

- 佐藤 仁一 栗栖 敏郎

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.161-165, 1986-02-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 OA マキバメクラガメの腸インバーターゼの性質

- 著者

- 堀 浩二

- 出版者

- 帯広畜産大学

- 雑誌

- 帯広畜産大学学術研究報告. 第I部 (ISSN:0470925X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.4, pp.666-675, 1971-05-30

マキバメクラガメの腸インバーターゼの性質を研究し,今まで研究された昆虫インバーターゼのあるものと比較した。またそれを同じ昆虫の他の消化酵素と比較してその消化生理に関する役割を論じた。1.pH 5.5における24時間インキュベーションの場合,腸インバ'ーターゼの最適反応温度は約37℃であった。2.pH 5.5,37℃において,腸インバーターゼは48時間のインキュベーションの間中アクティブであり,その際生産される還元糖の量はインキュベーションの時間に伴って直線的に増加した。3.反応混合液中のシュークロース濃度が10%以上であった時,腸インバーターゼは最もアクティブであった。4.腸インバーターゼはpH 3.0と8.0の間でアクティブであり,4.0と6.5の間で,そのより高い活性が認められた。その最適pHは5.5であった。5.どのpHにおいても,NaClとKNO_3はインバーターゼの作用になんらの影響も与えなかった。6.腸のpHと腸インバーターゼの作用に対する最適pHとの一致は本カメムシのシュークロース消化にとって有利であろう。

1 0 0 0 OA 優しく動かしてみる一分子生理学

電位依存性イオンチャネルであるBKカリウムチャネルは単一チャネル電流の測定が容易である。また、シェーカーチャネルは開閉が電位だけで制御されるイオンチャネルである。これらを対象に、その電位センサー部に操作用のハンドルタグを遺伝子的に導入し、電気的仕事ではなく力学的操作で開閉させることを試みている。まだ、成功率が極めて低く、タグの導入部位やハンドルの検討を試みている段階である。回転分子モーターF1-ATPaseのATP加水分解機構において、未だに決着がついていない燐酸解離とATP分解のタイミングを決めるため、加水分解しにくいATPアナログや解離が遅くなることが示唆されている燐酸アナログを用いての実験を行った。その結果、我々の仮説がこれまで通り主張できることが分かった。また、リポソームあたりに1個未満再構成したATP合成酵素について、ATP合成の逆反応としてのATP分解駆動によるプロトンポンプ活性が定量できた。これまでは、ATP分解活性のみを測定し、プロトン/ATP比を仮定してポンプ活性を推定するしかなかったが、ATP合成酵素1個あたりのプロトン/ATP比を実験的に初めて見積もることができた。70℃以上の高温で生育する超好熱菌のReverse gyraseは、高温でDNA二重鎖がほどけてしまうのを防ぐために、ATPの加水分解エネルギーを使ってDNAの二重螺旋をきつく巻き上げている。DNAの捻れ力を引っ張り力とは独立して測定することに成功し、この酵素一分子の出すトルクをはじめて見積もることができた。その結果、一回の捻れ反応にATPを2つ以上使うことが示唆され、F1-ATPaseとは違った、割といい加減な酵素であることが分かった。

- 著者

- 木村 光伸

- 出版者

- 名古屋学院大学総合研究所

- 雑誌

- 名古屋学院大学論集. 人文・自然科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850056)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.69-78, 2015-07

人(ヒト)は自己人為選択という生物の中でも人類に特有の機構的変化を用いて自らを社会化し,形態的変化の少ない進化形として自己家畜化の道を歩んできた。そのプロセスを考えると,外的環境と自己の主体性の有機的な相互関係を想定することが,もっとも人類進化をわかりやすくする。ところがこのような考え方は,獲得形質の遺伝として,検証なしに否定されてきた概念であり,現代科学には受け入れる余地すらない。しかし,生物細胞が外的環境にさらされることによって,容易に変化したり,初期化される可能性は本当にないのだろうか。進化の長大な時間と人間の主体的変化を個体レベルではなくて,種の概念と人(ヒト)の自己家畜化現象という概念で再考察してみる。

1 0 0 0 OA 火山大国インドネシアの噴火災害に学ぶ

- 著者

- 中道 治久

- 雑誌

- 京都大学アカデミックデイ2014 : ポスター/展示

- 巻号頁・発行日

- 2014-09-28

京都大学アカデミックデイ2014 「みんなで対話する京都大学の日」[日時]2014年9月28日(日)10:00-16:00, [場所]京都大学百周年時計台記念館

1 0 0 0 IR 人口急増地域における若年層の言語 -神奈川県中央地区の場合-

- 著者

- 田中 ゆかり

- 出版者

- 早稲田大学国文学会

- 雑誌

- 国文学研究 (ISSN:03898636)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.96-87, 1991-03-15

1 0 0 0 IR 形態音韻論的観点からみた一八世紀初頭の薩隅方言 : 助詞「の」の撥音化について

- 著者

- 江口 泰生

- 出版者

- 文献探究の会

- 雑誌

- 文獻探究 (ISSN:03861910)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.18-29, 1989-03-20

- 著者

- 金 庸〓

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 國語學 (ISSN:04913337)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, 2002-10-01

- 著者

- 黒瀬 一弘

- 出版者

- 環太平洋産業連関分析学会

- 雑誌

- 産業連関 (ISSN:13419803)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.60-74, 2010

ルイジ・パシネッティの構造変化モデルは,スラッファとレオンチェフの静学的モデルを基礎にしている.この2つの静学的モデルが「垂直的統合」を可能にし,新古典派に対する代替的なモデルとしてのパシネッティを基礎づけている.本稿の第1の目的は,パシネッティ による垂直的統合の概念を振り返り,構造変化モデルの概観を示すことにある.第2の目的はパシネッティ・モデルを応用した理論的及び実証的研究例を紹介することにある.それらの応用研究の多くが新古典派的モデルから導出し得ない結果を 導いている.これはパシネッティ・モデルの代替的なモデルとしての可能性を示唆している.

1 0 0 0 適応的非同期人間機械系の動作周期弁別に関する生理心理的評価

- 著者

- 野澤 昭雄 細田 雄祐

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.11, pp.1404-1410, 2015-11-01 (Released:2015-11-01)

- 参考文献数

- 17

This paper proposes a concept of the adaptive asynchronous human machine system (Async-HMS) which maintains asynchronous periodic operations against user's actions for avoiding user intention. In order to find the dynamics of the operation period presented by Async-HMS, discrimination thresholds of the operation period were obtained by psychophysical experiment. According to the thresholds, three levels of fluctuation of the operation period were defined as ‘constant’, ‘unrecognizable’, and ‘recognizable’. Psychophysiological measurement was conducted on the performance of the synchronized key typing task by the three levels of the operation period. A synchronization error as performance index, the hemodynamic parameters as indices of autonomic nervous system's activity, and the amount of the senses as psychological indices were evaluated. As a result, monotonous feeling was eliminated without compromising the performance in case of `unrecognizable' fluctuations in the operation period presented by Async-HMS.