5 0 0 0 OA 「貧困家族であること」のリアリティ —記述の実践に着目して—

- 著者

- 知念 渉

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.102-113, 2014-10-31 (Released:2017-01-27)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

2000年代以降,「子ども・若者の貧困」に関する研究が数多く蓄積され,貧困家族を生きる子ども・若者たちの生活上の困難を明らかにしてきた.しかし,山田 (2005)が指摘するように,現代社会を生きる人々にとって,家族とは,生活に役に立つ/立たないという観点から理解できる「機能的欲求」には還元できない,自分の存在意義を確認する「アイデンティティ欲求」を満たす関係にもなっている.このような観点に立てば,従来の「子ども・若者の貧困」研究は,アイデンティティ欲求の次元における「家族であること」のリアリティを相対的に看過してきたと言えよう.そこで本稿では,「記述の実践としての家族」という視点から,文脈や状況に応じて流動する若者と筆者の間に交わされた会話を分析し,アイデンティティ欲求の次元における「貧困家族であること」のリアリティを明らかにした.そして,そのリアリティが,流動的で,相対的で,多元的であることを指摘し,その知見がもつ政策的示唆について考察した.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.493, pp.36-37, 2010-04-09

政府の2010年度予算が3月24日の参院本会議で可決、成立した。戦後5番目に早い成立だ。ただ、政権交代後初めての通年度予算の編成や国会審議の過程で、様々な問題が浮き彫りになった。 鳩山由紀夫政権は、政府・与党一元化、政府による政策主導を掲げながら、民主党側が実権を握っていることが徐々に明らかになってきた。

5 0 0 0 OA 研修医と現代のうつについて―ゆとり世代の到来を踏まえた,現代的解釈と対応―

- 著者

- 藤原 広臨 上床 輝久 内藤 知佐子 小西 靖彦 上本 伸二 村井 俊哉 伊藤 和史

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.46-51, 2017-03-20 (Released:2017-03-25)

- 参考文献数

- 15

近年,特に若年者においてうつ病が多様化し,医学教育の現場でも対応困難な場面を体験することは多い.本稿では,「ゆとり世代」の特徴も踏まえたうえで若者のうつ病について概説し,医学生・研修医のメンタル面での初期対応に資する情報を提供する.

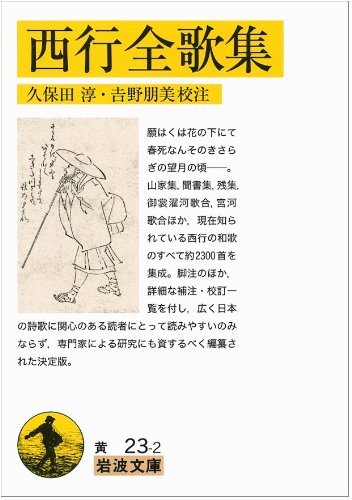

5 0 0 0 西行全歌集

- 著者

- [西行著] 久保田淳 吉野朋美校注

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2018

5 0 0 0 西行全歌集

- 著者

- [西行著] 久保田淳 吉野朋美校注

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2013

5 0 0 0 OA 虚血性心疾患に対する抗血栓療法

- 著者

- 角田 等 小川 久雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.9, pp.975-981, 2009 (Released:2013-07-24)

- 参考文献数

- 17

5 0 0 0 OA 股関節外転筋疲労が片脚立位姿勢の制御と筋活動に及ぼす影響

- 著者

- 松田 雅弘 高梨 晃 川田 教平 宮島 恵樹 野北 好春 塩田 琴美 小山 貴之 打越 健太 越田 専太郎 橋本 俊彦

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.679-682, 2011 (Released:2011-11-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕股関節外転筋疲労前後の片脚立位時の重心動揺と中殿筋・脊柱起立筋の活動との関係を明らかにすることを目的とした.〔対象〕神経学・整形外科学的な疾患の既往のない健常成人男性22名(平均年齢21.4歳)とした.〔方法〕股関節外転筋疲労前後で片脚静止立位時の重心動揺と筋活動量の変化を計測した.疲労前後の重心動揺と筋活動量を対応のあるt検定,重心動揺と筋活動の関係をpearsonの相関を用いて求めた.〔結果〕疲労後にX方向の重心動揺が有意に増加し,中殿筋の活動は減少,右脊柱起立筋の活動は有意に高まった.右脊柱起立筋の活動の増加と重心動揺に正の相関がみられた.〔結語〕筋疲労により筋の作用に関連する方向の重心動揺が増大し,代償のための筋活動が増加したと考えられる.

5 0 0 0 OA 北海道大学における研究データ管理に関するアンケート実施報告

- 著者

- 結城 憲司

- 巻号頁・発行日

- 2019-12-12

5 0 0 0 IR ジンメルのアンビヴァレンツ

- 著者

- 奥村 隆

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 応用社会学研究 (ISSN:03876756)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.19-35, 2008

- 被引用文献数

- 1

5 0 0 0 OA 太田嘉四夫先生を悼む

- 著者

- 阿部 永

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, 1994-08-20

- 著者

- 藤井 弘章

- 出版者

- 近畿大学大学院総合文化研究科

- 雑誌

- 渾沌 : 近畿大学大学院総合文化研究科紀要(Chaos) (ISSN:21877114)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.89-115, 2021-08-31

- 著者

- ジェシ エスカンド

- 出版者

- 日本比較文化学会

- 雑誌

- 比較文化研究 = Studies in comparative culture (ISSN:09140247)

- 巻号頁・発行日

- no.145, pp.1-13, 2021-10-31

5 0 0 0 IR 絵巻に見る「病のイメージ」 : 『日本絵巻大成』から

- 著者

- 半田 結

- 出版者

- 関西福祉大学社会福祉学部研究会

- 雑誌

- 関西福祉大学社会福祉学部研究紀要 (ISSN:1883566X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.31-42, 2016-03

本論は,『日本絵巻大成』を手掛かりに,わが国で最初期の絵である絵巻に描かれた病の絵を分析し,病の図像の意味と意義について述べ,病の図像は古代中世の我々の祖先が生き延びていくためには必要欠くべからざるものであったことを明らかにしている.絵画は仏教と共に伝えられたため,その歴史は,礼拝の対象である仏画として描かれることに始まる.平安後期になるとわが国独自の文字や絵の描き方が生まれる.このころから貴族階級や仏教関係者を中心に絵巻が盛んに制作され,鎌倉時代には武家から庶民階級にまで広がっていく.この時期の絵巻を集めたものが『日本絵巻大成』である.ここに描かれた病の図像を抽出・分類して,その描かれ方を整理した.その結果,当時の病の概念は広く曖昧なものだったこと,姿の見えない曖昧な病に対応するには病を可視化した絵がふさわしかったこと,見えない病を描く図像には病の原因と共に仏の御力が描きこまれていること,病を取りまく多数の人々の存在は様々なレベルでの病への関わり方があることが明らかになった.病という個人の体験に形を与えて普遍化し,共有することは,芸術の機能であるとともに,社会の一員として生きる大きな支えであったと結論づけている.

- 著者

- 石田 かおり Kaori ISHIDA 駒沢女子大学人文学部人間関係学科

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.9-21, 2010-12-24

5 0 0 0 OA ホラー映画における恐怖の表象としての女性 : 『サイコ』のヒロイン殺害をめぐる一考察

- 著者

- 福永 保代 Yasuyo Fukunaga

- 出版者

- フェリス女学院大学

- 雑誌

- フェリス女学院大学文学部紀要 (ISSN:09165959)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.229-251, 2013-03

5 0 0 0 格子ゲージ理論

- 著者

- 川合 光

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.10-15, 1983-01-05

原子核の構成要素は陽子と中性子であり, それをπ-中間子が媒介して結びつけている事は周知である. これら以外にも強い相互作用をする粒子は多く知られており, ハドロンと呼ばれる. ハドロンの構造は長い間謎であったが, ここ数年の格子ゲージ理論の発達によってほぼ解決されたようである. 格子ゲージ理論はゲージ場の理論を構成的に定義する今のところ唯一の方法であり, このおかげで場の理論が数値的に計算できるようになった. ここでは, 格子ゲージ理論の基礎を中心に解説しようと思う.

5 0 0 0 IR MSA協定と日本 : 戦後型経済システムの形成(2)

- 著者

- 石井 晋

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 學習院大學經濟論集 (ISSN:00163953)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.295-313, 2004-01

5 0 0 0 OA インターネットにおける匿名言論の保護

- 著者

- 千代原 亮一

- 出版者

- 大阪成蹊大学

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:13489208)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.213-223, 2006-03-25

インターネットに代表される情報通信技術の発達は、国民の表現の自由をめぐる状況に劇的な変化をもたらしたが、その反面、重大な社会問題を惹起している。特に近年、インターネット上での悪質な犯罪行為や違法行為が顕在化しており、その原因としてインターネットの匿名性が挙げられる。その為に政府は、「インターネット実名制」の導入を検討し始めているが、拙速な実名制の導入はインターネットの更なる発展を阻害するだけでなく、「自由で開かれた公開討論の場」としてのインターネットの機能を奪いかねない。日本国憲法第21条で保障された表現の自由の制度趣旨の一つとして、いわゆる「思想の自由市場」が論じられるが、仮にインターネットが、思想の自由市場ないし公開市場であるとするならば、インターネット上での言論に匿名性が担保されていることは、表現の自由の保障に大きく寄与することになる。

5 0 0 0 篤子内親王の事績

- 著者

- 所 京子

- 出版者

- 岐阜聖徳学園大学

- 雑誌

- 聖徳学園女子短期大学紀要 (ISSN:03875067)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.70-49, 1988-03-31