- 著者

- Kazuko Hirao Tomoko Kondo Keiji Kainuma Setsuko Takahashi

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF BIORHEOLOGY

- 雑誌

- Journal of Biorheology (ISSN:18670466)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.29-41, 2021 (Released:2021-03-30)

- 参考文献数

- 75

- 被引用文献数

- 3

This paper reviews starch gel foods from the perspective of cookery science: warabi mochi (traditional sweet gel in Japan) and blancmange as hard gels and pastry cream/custard as a soft gel. Since warabi mochi is made from expensive warabi starch, physiochemical properties of several starches were tested as possible replacers. High potential of sago starch as a replacer was demonstrated as compared with sweet potato, potato, tapioca, and kudzu starches which are currently used as the replacers. Sago starch showed excellent characteristics in gel elasticity comparable to sweet potato and potato starches, high gel cohesiveness and low gel adhesiveness comparable to tapioca starch, and gel hardness comparable to kudzu starch. Toward quality improvements of warabi mochi, its preparation methods were also optimized. For instance, trehalose was added to suppress starch retrogradation in warabi mochi, and modified wheat starch was added to stabilize its gel quality. Meanwhile, warabi mochi is primarily a mixture of starches, sugars, and water, whereas most starch gel foods are mixtures of the primary ingredients and secondary ingredients such as proteins and fats. As for the blancmange, milk was replaced with soy protein isolate or soy milk powder for its quality improvement. For maximizing the physicochemical properties as well as taste, ratio of starch, protein, and fat was optimized by Scheffé’s simplex lattice design method: its triangular diagram clearly showed its optimal ratio for blancmange of high quality. Regarding pastry cream/custard, since its melting mouthfeel governs overall quality preference, methods to evaluate the melting mouthfeel were established. Thereafter, applicability of modified starches to pastry cream/custard was investigated to fit its texture to each food preparation. Based on physicochemical properties of the modified starches, pastry cream/custard preparation was adjusted to each of various food products.

2 0 0 0 OA Preface

- 著者

- Isamu Kaneda Miki Yoshimura

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF BIORHEOLOGY

- 雑誌

- Journal of Biorheology (ISSN:18670466)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.1, 2021 (Released:2021-03-30)

2 0 0 0 OA 政治情報にみる飛脚の意義 幕末期加賀藩を事例として

- 著者

- 堀井 美里

- 出版者

- 加賀藩研究ネットワーク

- 雑誌

- 加賀藩研究 (ISSN:21861870)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.18-30, 2013 (Released:2021-07-11)

2 0 0 0 OA アルコールと膵炎

- 著者

- 正宗 淳 下瀬川 徹

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.9, pp.1526-1534, 2012 (Released:2012-09-05)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1

アルコールは急性および慢性膵炎の主要な成因である.最近の2007年全国調査では急性膵炎の31.4%,慢性膵炎の64.8%がアルコール性とされる.アルコールによる膵炎発症機序としてアルコール毒性説,蛋白塞栓説など,さまざまな仮説が提唱されているがいまだ確立されていない.膵炎を発症するのは大酒家の一部にすぎない.このため,臨床的に膵炎が成立するためにはアルコールの作用のみならず,喫煙などの生活習慣や遺伝的背景が複合的に関与すると考えられる.アルコール性膵炎の再発や進行予防のため,断酒や禁煙といった生活指導の重要性が再認識されている.

2 0 0 0 OA Emerging role of signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) in pituitary adenomas

- 著者

- Cyndy Liu Tae Nakano-Tateno Motoyasu Satou Constance Chik Toru Tateno

- 出版者

- The Japan Endocrine Society

- 雑誌

- Endocrine Journal (ISSN:09188959)

- 巻号頁・発行日

- pp.EJ21-0106, (Released:2021-07-10)

- 被引用文献数

- 4

Pituitary adenomas are benign tumours that can cause an individual various clinical manifestations including tumour mass effects and/or the diverse effects of abnormal pituitary hormone secretion. Given the morbidity and limited treatment options for pituitary adenomas, there is a need for better biomarkers and treatment options. One molecule that is of specific interest is the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3), a transcription factor that plays a critical role in mediating cytokine-induced changes in gene expression. In addition, STAT3 controls cell proliferation by regulating mitochondrial activity. Not only does activation of STAT3 play a crucial role in tumorigenesis, including pituitary tumorigenesis, but a number of studies also demonstrate pharmacological STAT3 inhibition as a promising treatment approach for many types of tumours, including pituitary tumours. This review will focus on the role of STAT3 in different pituitary adenomas, in particular, growth hormone-producing adenomas and null cell adenomas. Furthermore, how STAT3 is involved in the cell proliferation and hormone regulation in pituitary adenomas and its potential role as a molecular therapeutic target in pituitary adenomas will be summarized.

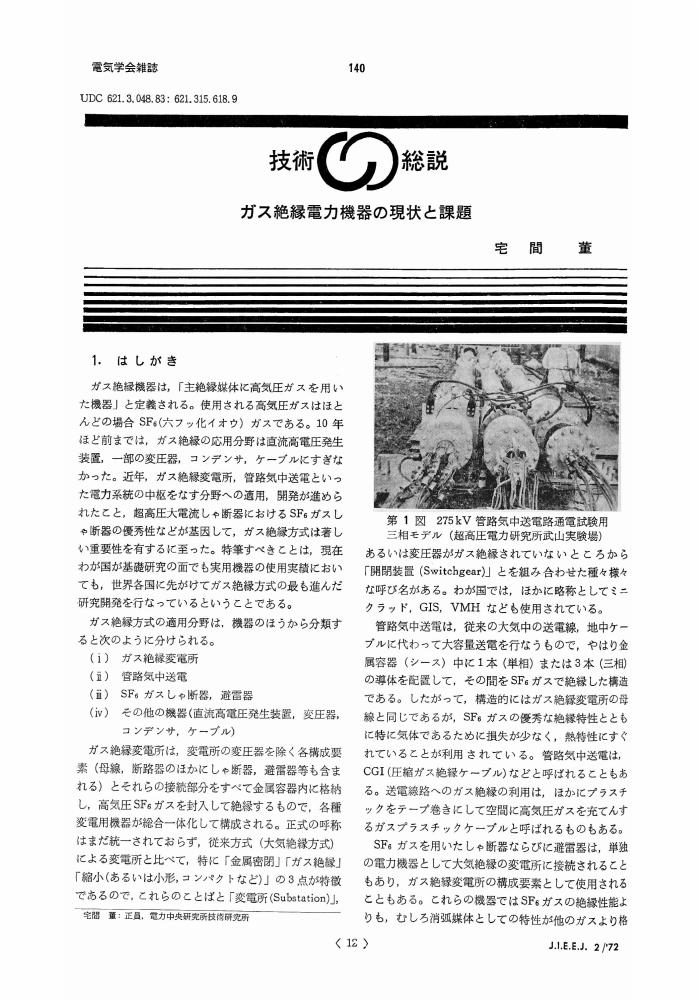

2 0 0 0 OA ガス絶縁電力機器の現状と課題

- 著者

- 宅間 董

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.2, pp.140-149, 1972-02-20 (Released:2008-11-20)

- 参考文献数

- 64

2 0 0 0 OA ポロニウムの結晶構造

- 著者

- 小岩 昌宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.144-147, 1999-02-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 12

- 著者

- Myovela Rajabu 今中 政輝 栗本 宗明 杉本 重幸 加藤 丈佳 藤田 美和子

- 出版者

- Japan Society of Energy and Resources

- 雑誌

- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.257-266, 2021 (Released:2021-07-10)

- 参考文献数

- 19

Fast Automated Demand Response (FastADR) is one of the expected measures to control electricity demand of consumers so that the balancing of electricity supply and demand in a short time horizon is improved. Due to their high power consumption in business buildings, Heating Ventilation and Air-conditioning (HVAC) loads are the promising resource for FastADR. However, because of their operational characteristics, HVAC loads do not perfectly follow external control signals. To mitigate this problem, Battery Energy Storage System (BESS) can be used complementarily. This paper proposes a method that coordinates the operation of building’s multi-units air conditioning system and BESS to reduce the required capacity of BESS for supporting HVAC operation in the FastADR. In the proposed method, the BESS discharges to supply the difference between the FastADR signal and HVAC load consumption and then recovers its energy by further adjusting the reference power consumption of the HVAC load, in which the thermal capacity of buildings is considered to reduce the required capacity of the BESS. Numerical simulations are performed to demonstrate the benefit of the proposed coordinated control.

2 0 0 0 OA 2.健康長寿を目指す医療はどうあるべきか

- 著者

- 葛谷 雅文

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.46-48, 2014 (Released:2014-04-18)

2 0 0 0 OA メソスケールにおけるイノシシの掘り起こし跡の分布調査

- 著者

- 後藤 然也 小池 文人

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.1904, (Released:2021-04-20)

- 参考文献数

- 29

農業被害などの人間との軋轢や豚熱 CSFの感染拡大が問題となっているイノシシ Sus scrofaの管理には、広域において利用でき持続的かつ容易に利用可能な密度指標が必要であるが、適切な手法が確立されていない。本研究では関東地方西部の 90 km×92 kmの地域に 18 km×23 kmの調査メッシュを 18個設定し、各メッシュにさまざまな植生や地形を通過する約 10 kmの調査ラインを設定してラインセンサスによりイノシシの堀跡密度(堀跡数 /km)の分布を調べた。地形や植生などの局所的環境の選好性の影響を除去するため、堀跡地点とともに調査ライン上の定間隔点をバックグラウンド地点として植生や地形などの環境を調査し、メッシュ固有の効果を含むロジスティック回帰分析を行なうことで、環境の影響を補正した堀跡密度(堀跡数 /km)を得た。別の方法により検証するため一部のメッシュにカメラトラップを設置し撮影頻度(撮影回数 /カメラ・日)を調査した。ここでもポアソン回帰で局所環境の影響を除いたメッシュごとのカメラによる撮影頻度(撮影回数 /カメラ・日)を求めた。野外調査で得られた堀跡密度は関東山地の人里周辺や海沿いで高く、三浦半島の生息地では中程度で、イノシシ個体群の生息情報がほとんどない平地では低く、従来の分布情報とおおむね一致していた。堀跡密度とカメラトラップの撮影頻度は正の相関を示したが、局所環境により補正したものは調査地点数が限られることもあり本研究では統計的に有意でなかった。イノシシは多様な環境を含む景観を利用し、掘り起こし場所の環境に強い嗜好性を持っていたが、このことは堀跡調査で個体群密度を評価するには個体の行動域を超える大きな空間スケールで調査を行い、統計モデルで局所環境の影響を補正する必要を示唆する。今後はカメラトラップによる絶対密度推定法などを用いて、堀跡を用いた密度指標を検証することが望まれる。

2 0 0 0 3.アタマジラミ症:世界の現状と日本の課題

- 著者

- 山口 さやか 高橋 健造

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.12, pp.2513-2517, 2019-11-20 (Released:2019-11-20)

- 参考文献数

- 12

アタマジラミは,市販されているピレスロイド製剤を用いて家庭内で駆虫してきたため,これまで皮膚科医が介入する機会はほとんどなかった.しかし近年,ピレスロイド製剤で駆虫できない難治性アタマジラミ症が世界中で広がり,日本でも遭遇する機会が増えている.アタマジラミの特徴,治療法,感染対策について解説するとともに,ピレスロイド抵抗性アタマジラミの耐性化機序や日本の現状と,今後期待される薬剤について紹介する.

2 0 0 0 3.ピレスロイド抵抗性アタマジラミ症

- 著者

- 山口 さやか 高橋 健造

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.10, pp.2305-2311, 2017-09-20 (Released:2017-09-22)

- 参考文献数

- 14

日本ではアタマジラミ症に対する治療薬として,ピレスロイド系薬剤のフェノトリン0.4%配合の市販薬のみが認可されている.欧米ではこのピレスロイド系薬剤の無効なアタマジラミが蔓延し,沖縄県でも蔓延していることがわかった.本稿では抵抗性の機序や海外のアタマジラミ治療薬,沖縄県内の取り組みや実際的な駆除法を解説する.ノーベル賞受賞者の大野智博士が開発したイベルメクチンは,抵抗性アタマジラミにも有効であるが,日本では保険適応がなく使用出来ない.

2 0 0 0 OA 25aWH-3 一様加速系における古典放射場

- 著者

- 平山 亨

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 57.1.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.66, 2002-03-01 (Released:2018-03-04)

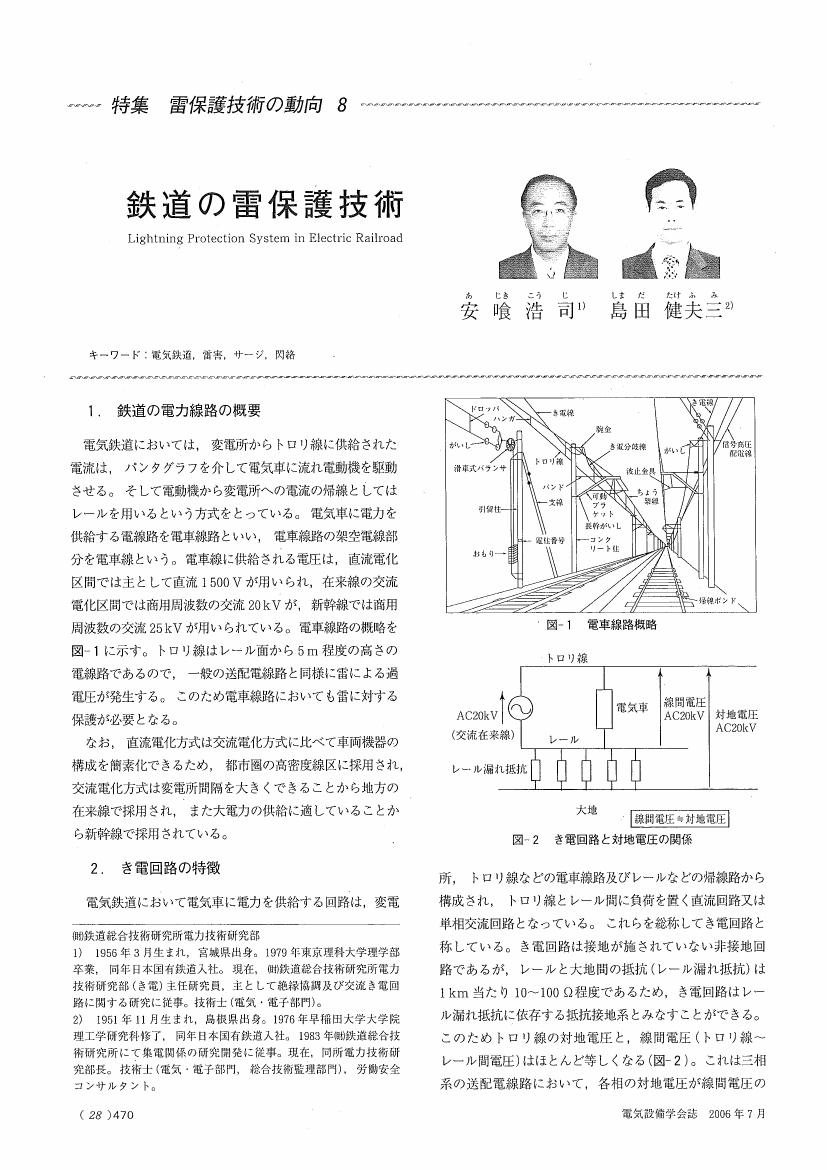

2 0 0 0 OA 鉄道の雷保護技術

- 著者

- 安喰 浩司 島田 健夫三

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.7, pp.470-473, 2006 (Released:2015-05-22)

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 野副 鉄男 瀬戸 秀一 高瀬 嘉平 松村 進午 中沢 知男

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.346-363, 1965-04-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 13

2-クロルトロポンまたは2-メトキシトロポン(Ia, b)にアルコラートやアミンなどの触媒の存在下に2mol当量のシアン酢酸エチル(ECA)を働かせ一挙に2-アミノアズレン-1, 3-ジカルボン酸ジエチル(XV), 2-オキシ-3-シアンアズレン-1-カルボン酸エチル(XVI), 2-アミノ-3-シアンアズレン-1-カルボン酸エチル(XIX)および2-オキシ-1, 3-ジシアンアズレン(XX)の混合物が得られた。この反応で塩基の量の少ない場合はXVが,また多い場合はXXが主成物となる。トロポン核にアルキル基やその他の官能基の存在する場合にも反応は同様に進行し, 2-メトキシトロポン体からは正常置換, 2-クロルトロポン体からは異常置換を経て縮環したアズレンを与えることも明らかになった。このアズレン合成の反応機構を解明する目的でECAのかわりに,その二量体を働かせたところ,アズレン類は得られずに1-オキサアズラン-2-オンおよび1-アザアズレン誘導体(XX XVIIIおよびXX XIX)が得られた。一方ECAのかわりに,マロン酸ジエチル(DEM)を用いるときは塩基の量が少ない場合は3-エトキシカルボニル-1-オキサアズラン-2-オン(XX XIII)が得られるのみであるが,塩基の量を3~4mol当量用いると,こんどは2-オキシアズレン-1, 3-ジカルボン酸ジエチル(XX XIV)が得られ, XX XIVはまたXX XIIIにさらに過剰の塩基の存在下にDEMを作用しても得られた。このことから,このアズレン合成反応はつねに1-オキサアズラン-2-オンまたは2-イミン類を中間体として進行することが推定され, XX XIIIとECAやマロンニトリル(MNL)あるいはシアン酢酸アミド(CAA)とを反応させてそれぞれXV, XVI, XIXおよび2-アミノ-3-カルバモイルアズレン-1-カルボン酸エチル(LXVII)が得られることから,その推定の正しいことが実証された。さらに適当な条件下ではIa, bとECAから3-シアン-1-オキサアズラン-2-オン(L XX)および3-エトキシカルボニル-1-オキサアズラン-2-イミン(C VI), MNLでは3-シアン-1-オキサアズラン-2-イミン(L X XI), CAAでは3-カルバモイル-1-オキサアズラン-2イミン(L XX VI)がそれぞれ好収率で得られた。この際塩基や試薬の量を変えることによって一挙にアズレン体も得られるが,その詳細な検討もなされた。これらのオキサアズラノン体にさらに種々の活性メチレン化合物を作用して種々のアズレン誘導体が得られたが,その結果の詳細な検討から,活性トロポノイド(Ia, b)からのアズレン合成反応の機構は大きくわけて4段階で進行し,最後のアズレン生成の段階を除けばすべて平衡反応と考えられ,試薬の種類によっては各中間体は種々の型をとり得,その割合が塩基の量で左右されることなどがわかった。しかも各段階は非常にすみやかに進行し,第1段階を除けば各中間体を単離することはできない。すなわち第1段階では活性トロポノイドと1mol当量の活性メチレン化合物からそれぞれ最大2種の1-オキサアズラノン体(第1次中間体)が生成し,第2段階ではさらにそれぞれの9位を別の1molの活性メチレン化合物が攻撃して5員環が開き, 1位に活性メチン基を有すろ8, 8-ジ置換ヘプタフルベン体を与える。それぞれのオキサアズラノン体から得られるこの第2次中間体は最大4種の空間配置をとり得るが,その割合は各反応中心の官能基の求核性,求電子性のほか,さらには立体的な因子に支配されると考えられる。第3段階では第2次中間体の求核中心のメチン基がヘプタフルベン体の8位の官能基を攻撃して1, 1 , 3-トリ置換アズラノン体となる。さらに第4段階では1位の置換基を塩基が攻撃し,そのうちの脱離しやすい基が2位の置換基の分極にうながされて脱離して最終生成物のアズレン体が生成することになると考えられる。この反応は複雑でまだ完全な解明にはいたっていないが,ここではそれぞれの場合について実験事実を主体として考察する。この際各段階における反応速度も当然問題になってくると思われるが,その方面の研究は今後の問題としたい。このアズレン合成法は脱水素の段階を経ずに初めから2位にアミノや水酸基のような反応性に富んだ官能基をもつアズレン体が得られる点でいままでの合成法にはまったく見られない特徴がある。さらにこれらの官能基はあとで種々変形することができ,種々のアズレン誘導体の合成に利用されている。本論文は従来他の学会誌に発表した主題の研究1)~11)を総合的にまとめたものである。

2 0 0 0 OA 帰結主義の必要条件とその根拠

- 著者

- 鈴木 真

- 出版者

- 関西倫理学会

- 雑誌

- 倫理学研究 (ISSN:03877485)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.125, 2011 (Released:2018-03-15)

2 0 0 0 OA 加速度計で調査した1中学校区の幼児・児童・生徒の身体活動

2 0 0 0 OA 質問紙で調査した東京都の児童生徒の身体活動

2 0 0 0 OA 初学者へのカウンセラー教育に関する研究の展望 ―日本における実証的研究に向けて―

- 著者

- 田所 摂寿

- 出版者

- 日本カウンセリング学会

- 雑誌

- カウンセリング研究 (ISSN:09148337)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.51-62, 2018-06-30 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 72

本論文では,初学者に対するカウンセラー教育内容について欧米諸国の研究を概観し,日本における実証的研究(evidence-based research)に向けて考察することを目的とした。カウンセラー教育の研究として,①専門教育の準備,②トレーニング手法,③トレーニングの内容とその成果の3つに分類し,それぞれの研究知見をまとめた。「専門教育の準備」としては,大学生へのカウンセラー教育の意義と内容およびゲートキーピングについての検討を行った。「トレーニング手法」としては,①ロールプレイ,②グループ体験,③個人カウンセリング,④臨床実習とスーパービジョンのそれぞれの効果について先行研究を比較検討した。「トレーニングの内容とその成果」については,従来のカウンセリングスキル基礎訓練を取り上げた。また,トレーニングを受けることによる変化として,人間的成長および専門家としての成長,自己の変化,認知の変化を取り上げた。 これらのカウンセラー教育の内容を日本において活用していく方法について考察を行った。