3 0 0 0 OA How to write mathematics in English I

- 著者

- 野水 克己

- 出版者

- The Mathematical Society of Japan

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.158-164, 1991-05-22 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 4

3 0 0 0 OA 声門上器具は進化している

- 著者

- 上嶋 浩順

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.282-286, 2019-05-15 (Released:2019-06-19)

- 参考文献数

- 23

声門上器具である「ラリンジアルマスク」の登場から約40年が経過した.ビデオ喉頭鏡などのさまざまな気道確保器具が登場しても,声門上器具の最も迅速に気道確保できる利点は現在においても変わりない.英国の手術室,救急室,集中治療室での1年間の麻酔中に発生した合併症を検討した「NAP4 study」の報告以降,誤嚥をできる限り予防する目的にて胃管アクセスが装備されている「第2世代」の声門上器具が推奨されている.手術室以外での気道確保においても声門上器具は迅速に気道確保できる器具として有効である.今後は内視鏡室を含めた手術室外での気道確保にも声門上器具の使用が望まれており,用途に合わせた声門上器具が開発されている.声門上器具は気道確保を行うための重要な器具として今後も進化を続けなければならない.

3 0 0 0 OA 韓国 精神健康増進及び精神疾患患者福祉サービス支援法

- 著者

- 藤原夏人

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 272-2), 2017-08

- 著者

- 隅田 聡一郎

- 出版者

- 経済学史学会

- 雑誌

- 経済学史研究 (ISSN:18803164)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.80-81, 2020 (Released:2020-02-29)

- 著者

- 原田 收

- 出版者

- 基礎経済科学研究所

- 雑誌

- 経済科学通信 (ISSN:0385065X)

- 巻号頁・発行日

- no.137, pp.111-113, 2015-05

3 0 0 0 OA スポーツビジョンと野球の打撃能力の関係

- 著者

- 村田 厚生 杉足 昌樹

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.169-179, 2000-08-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 2

スポーツにおいて重要となる視覚機能のことをスポーツビジョンと呼び, 近年これらの研究が大きく注目されている. 打撃能力と動体視力には強い関連性があることが指摘されている. しかし, 動体視力以外のスポーツビジョンの機能については, 打撃能力との関係が十分に検討されているとはいえないのが現状である.本研究では, 野球選手を対象として, 前後方向の動体視力, 深視力, 瞬間視, 眼と手の協応動作などの機能の測定結果と野球の打撃能力との関係, すなわちどのようなスポーツビジョンの項目において打撃能力と強い関係が認められるかについて考察した. 動体視力, 眼と手の協応動作, 選択反応時間, さらには視野の項目において打撃評価が上位の被験者は成績が有意に高くなるという結果が認められ, これらのスポーツビジョンの機能が打撃能力と深い関係があることが分かった. 瞬間視, 深視力などの視覚機能よりも, 動いている対象物に素早く注意を向けて認知情報処理を行うための視覚機能の多くが打撃能力との関連性が強いことが示唆された.

- 著者

- 上林 大志 森 寿仁

- 出版者

- 日本スポーツパフォーマンス学会

- 雑誌

- スポーツパフォーマンス研究 (ISSN:21871787)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.256-266, 2022 (Released:2022-11-03)

- 参考文献数

- 11

本研究では,ペップ・グアルディオラ監督が体系化した5 レーン理論に基づいたハーフスペースを利用したサッカー戦術の特徴を明らかにすることを目的とした.対象試合はイングランドプレミアリーグおよびヨーロッパチャンピオンズリーグなどの18 試合とし,ペップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティFC の対戦試合11 試合およびその他のチーム同士の代表的な試合7 試合とした.そして,ハーフスペースを利用した戦術に関わると考えられる13 項目を試合映像から分析した.その結果,マンチェスター・シティFC はペナルティエリア(PA)内への侵入回数が多く,PA 内のハーフスペース(ポケット)でボールを受ける動きが多いことが明らかとなった.一方で,ポゼッションによる攻撃戦術であるため,PA 侵入前の守備選手が多いことも明らかとなった.これらのことから,ハーフスペースを利用した戦術を取ることでPA 内に多く侵入でき,シュート機会にも恵まれやすいが,守備選手が多いために難易度の高いシュート状況となり,シュートを打つ選手(フィニッシャー)のシュート能力が重要となる戦術であることが明らかとなった.

3 0 0 0 OA 自閉スペクトラム症児を対象としたオノマトペを用いたかかわりの検討

- 著者

- 宇留野 哲 青木 康彦 石塚 祐香 藤本 夏美 野呂 文行

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.257-267, 2022-02-28 (Released:2022-08-31)

- 参考文献数

- 20

本研究では、言語発達に遅れのある5歳4か月から7歳1か月のASD児3名を対象に支援者がオノマトペを用いたかかわりを行うことで、ASD児の発声や発話に変化がみられるか否かを検討した。さらに、保護者がオノマトペを用いたかかわりを行う条件においても、ASD児の発声・発話が維持または増加するか否かを検討した。その結果、対象児3名とも、オノマトペ条件で応答的発話の生起率と、発話に占めるオノマトペの割合に増加傾向がみられた。また、保護者条件でも、3名の対象児の応答的発話の生起率と発話に占めるオノマトペの割合が維持した。本研究の結果から、オノマトペを用いたかかわりのほうが、ASD児はオノマトペの発話を行いやすいことが示唆された。また、保護者条件でも対象児の発話が維持した。さらに、オノマトペを用いたかかわりは、保護者が実施しやすいことが示された。今後の課題として、オノマトペが発話を促す有効性について検討を深める必要性が論じられた。

- 著者

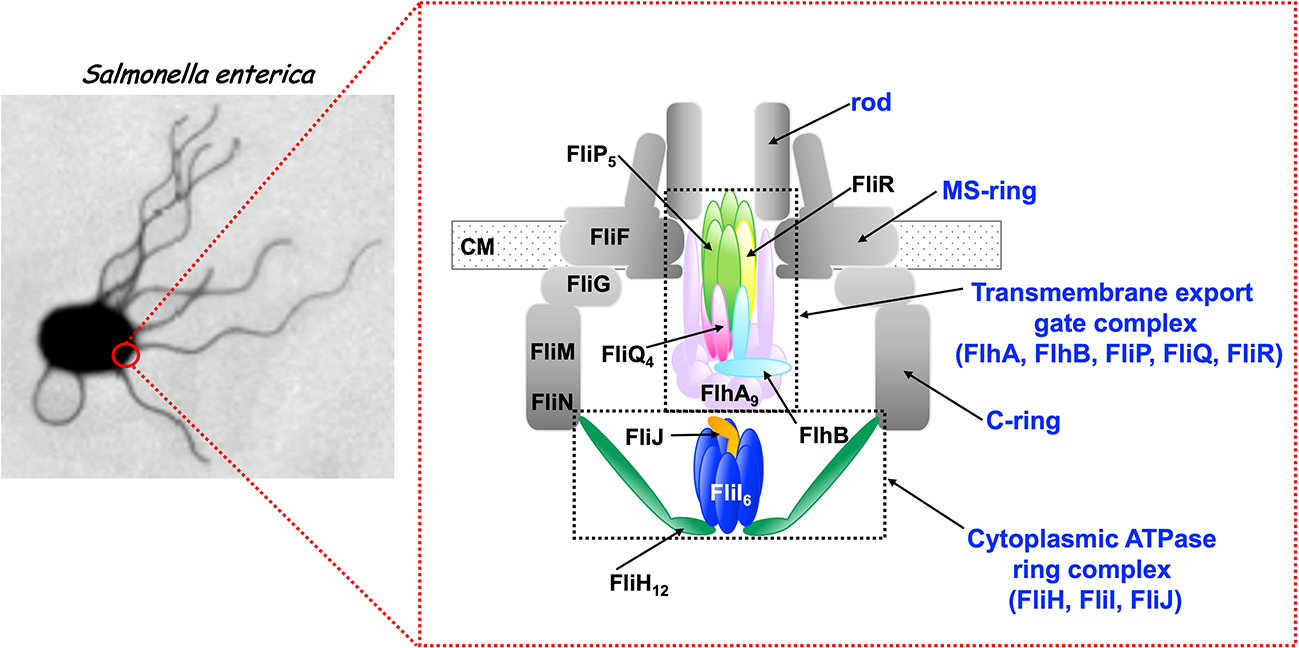

- Tohru Minamino Miki Kinoshita Yusuke V. Morimoto Keiichi Namba

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- pp.e190046, (Released:2022-11-19)

- 被引用文献数

- 3

Bacteria employ the flagellar type III secretion system (fT3SS) to construct flagellum, which acts as a supramolecular motility machine. The fT3SS of Salmonella enterica serovar Typhimurium is composed of a transmembrane export gate complex and a cytoplasmic ATPase ring complex. The transmembrane export gate complex is fueled by proton motive force across the cytoplasmic membrane and is divided into four distinct functional parts: a dual-fuel export engine; a polypeptide channel; a membrane voltage sensor; and a docking platform. ATP hydrolysis by the cytoplasmic ATPase complex converts the export gate complex into a highly efficient proton (H+)/ protein antiporter that couples inward-directed H+ flow with outward-directed protein export. When the ATPase ring complex does not work well in a given environment, the export gate complex will remain inactive. However, when the electric potential difference, which is defined as membrane voltage, rises above a certain threshold value, the export gate complex becomes an active H+/protein antiporter to a considerable degree, suggesting that the export gate complex has a voltage-gated activation mechanism. Furthermore, the export gate complex also has a sodium ion (Na+) channel to couple Na+ influx with flagellar protein export. In this article, we review our current understanding of the activation mechanism of the dual-fuel protein export engine of the fT3SS. This review article is an extended version of a Japanese article, Membrane voltage-dependent activation of the transmembrane export gate complex in the bacterial flagellar type III secretion system, published in SEIBUTSU BUTSURI Vol. 62, p165–169 (2022).

3 0 0 0 OA Q&A

- 著者

- 上畑 鉄之丞

- 出版者

- The Japanese Association for Cerebro-cardiovascular Disease Control

- 雑誌

- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.57-59, 2000-01-31 (Released:2009-10-16)

3 0 0 0 OA ケタミンの抗うつ効果はNMDA受容体拮抗作用によって生じるか?

- 著者

- 中嶋 智史

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.265, 2017 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 5

ケタミンは解離性麻酔薬として用いられている.近年,Bermanらは大うつ病患者らに麻酔に用いられる投与量よりも低用量を投与することにより,うつ症状が改善することを発見した.その後の研究により,単回投与後1時間以内に抗うつ効果が認められ,かつ1週間以上持続すること, 治療抵抗性のうつ病患者における希死念慮を速やかに低減させることが報告されており,有効な新規抗うつ薬として期待されている.ケタミンはグルタミン酸作動性のNMDA受容体拮抗薬であり,NMDA受容体拮抗作用によって抗うつ効果が生じていると考えられてきた.一方で,他のNMDA受容体拮抗薬では抗うつ効果が見られないことも報告されており,そのメカニズムは未だ明らかでない.本稿では,ケタミンの抗うつ効果がNMDA受容体の拮抗作用とは独立に生じている可能性について検証したZanosらの研究について紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Berman R. M. et al., Biol. Psychiatry, 47, 351-354(2000).2) Zarate C. A. et al., Arch. Gen. Psychiatry, 63, 856-864(2006).3) Price R. B. et al., Biol. Psychiatry, 66, 522-526(2009).4) Zanos P. et al., Nature, 533, 481-486(2016).5) Ebert B. et al., Eur. J. Pharmacol., 333, 99-104(1997).

3 0 0 0 OA 「イタカ」及び「サンカ」

- 著者

- 柳田 國男

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.332-338, 1911-09-10 (Released:2010-06-28)

- 著者

- 柴山 修 堀江 武 樋口 裕二 大谷 真 石澤 哲郎 榧野 真美 瀧本 禎之 吉内 一浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.432-438, 2015-05-01 (Released:2017-08-01)

症例は19歳男性.X-5年激しい腹痛で救急受診し浣腸で軽快以降,排便へのこだわりが強まり,多数の下剤を使用するようになった.X-2年部活動を辞めてからは食抜きをするようになり,BMI18.1から体重減少傾向.X-1年4月大学入学後一人暮らしを始めさらに減少.近医内科より摂食障害として紹介され,X年5月当科外来初診となった(BMI14.1).肥満恐怖やbody imageの障害はなく,特定不能の摂食障害と診断.X+1年4月より語学留学中,排便のリズムが崩れ食抜きが強まり,6月末BMI12-1となり,帰国し当科入院.排便への過剰なこだわりから生活に大きな支障をきたしている認識あり,強迫性障害と診断.曝露反応妨害法とfluvoxamine内服を開始したところ強迫観念は軽減し完食を続け,退院.退院後は休学のうえ実家で生活し,徐々に儀式を減らし,BMI18.5を超え,X+2年4月から復学.一人暮らしに戻っても支障なく経過している.非典型的な摂食障害例で強迫傾向が強く認められる場合は強迫性障害を積極的に疑うことも重要である.

3 0 0 0 OA 「生まれ変わり仮説」を支持する事例の研究 : 退行催眠中の異言の分析を通して

- 著者

- 大門 正幸 稲垣 勝巳 末武 信宏 岡本 聡

- 出版者

- International Society of Life Information Science

- 雑誌

- 国際生命情報科学会誌 (ISSN:13419226)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.183-188, 2009-09-01 (Released:2018-12-18)

- 参考文献数

- 5

本研究の目的は、退行催眠中に被験者が語る、いわゆる「過去世」の記憶をデータとして用い、生まれ変わりの存在を強く示唆する事例について詳細に検討することである。具体的には、被験者が退行催眠中に語る異言(本人の経歴から、知っているはずがないと判断される言語)に着目し、発話について言語的な分析を行うものである。

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1928年11月02日, 1928-11-02

3 0 0 0 OA 子どもの地理学

- 著者

- 大西 宏治

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.149-172, 2000-04-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 167

- 被引用文献数

- 7 2

The aim of this paper is to systematize the study of children from a geographical viewpoint and to identify new perspectives in children's geography or the geography of children.From the 1960s to the 1970s, studies of children in geography began with the progress of behavioral geography. Summing up 1960s-1970s findings, the area perceived by children and the action space of children increases as children grow older.In the 1970s, time geography appeared and some geographers thought that constraints could explain human activities. Children's life space was re-interpreted from the viewpoint of constraints.From the 1980s to the 1990s, gender and postmodern geography developed. Gender geography's concern with children is that children are born and brought up by women, and that gender roles determined children's spatial activity range. Postmodern geography's concern is with children as "others" and the objection to the image of childhood made by modern society. Gender and postmodern geography's concerns have produced more articles on children's geography than ever before.Until the 1990s, children's geography explained and interpreted children from an individual perspective. From the 1990s, children's behavior has been explained in relation to their socioeconomic context in geographical studies (a contextual approach).The future directions of these studies are summarized as follows: 1) more consideration should be given to children's lived experience in places; 2) we should explain children's life space from a socioeconomic context; and 3) we should consider the process of how the image of childhood creates children's life space. It would be especially useful to use an institutional approach.

3 0 0 0 OA 障害者のきょうだいが抱える揺らぎ:自己エスノグラフィにおける物語の生成とその語り直し

- 著者

- 沖潮(原田) 満里子

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.125-136, 2016 (Released:2018-06-20)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2

本研究は,障害者のきょうだいである筆者による自己エスノグラフィを通して,障害のある妹との関係や社会との関わりを明らかにした上で,障害者のきょうだいを生きることの内在的な本質を探ることを試みている。また,対話的な自己エスノグラフィという従来の自己エスノグラフィの批判を乗り越え得る方法を適用したことから,自己エスノグラフィにおける対話の可能性についても検討を行なった。筆者が妹の発達を感じるという判断がこれまで生きてきたどのような文脈の中で起きたのかという研究設問に対して,筆者の自己物語をデータとし,さらに分析に関する対話者との対話もまたデータとし,円環的にデータ収集と分析を繰り返した。結果では,筆者の妹の発達の捉え方の変化が時系列に整理された。次いで,妹の発達を期待していなかった自分自身の発見という筆者の物語から,障害者のきょうだいが,存在するだけで価値があるという家族的な価値観と,経済的な活動等ができることに意味がある社会的な価値観の狭間で揺らぐさまが明らかになった。さらに,筆者が望んでいた妹との切り離しに対して疑問を抱くようになった姿がみられた。このことから,青年期の発達課題でもあり社会的言説でもある,人は自立して生きていく,つまり障害者もそのきょうだいも別々に生きていくというストーリーへの追従と,それへの抵抗の間に揺らぐという点が障害者のきょうだいの心理的特徴として明らかになった。

3 0 0 0 OA 師業と士業の由来 : 医師はなぜ医士ではないのか

- 著者

- 西澤弘

- 出版者

- 労働政策研究・研修機構

- 雑誌

- 日本労働研究雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.2014年(4月), no.645, 2014-04