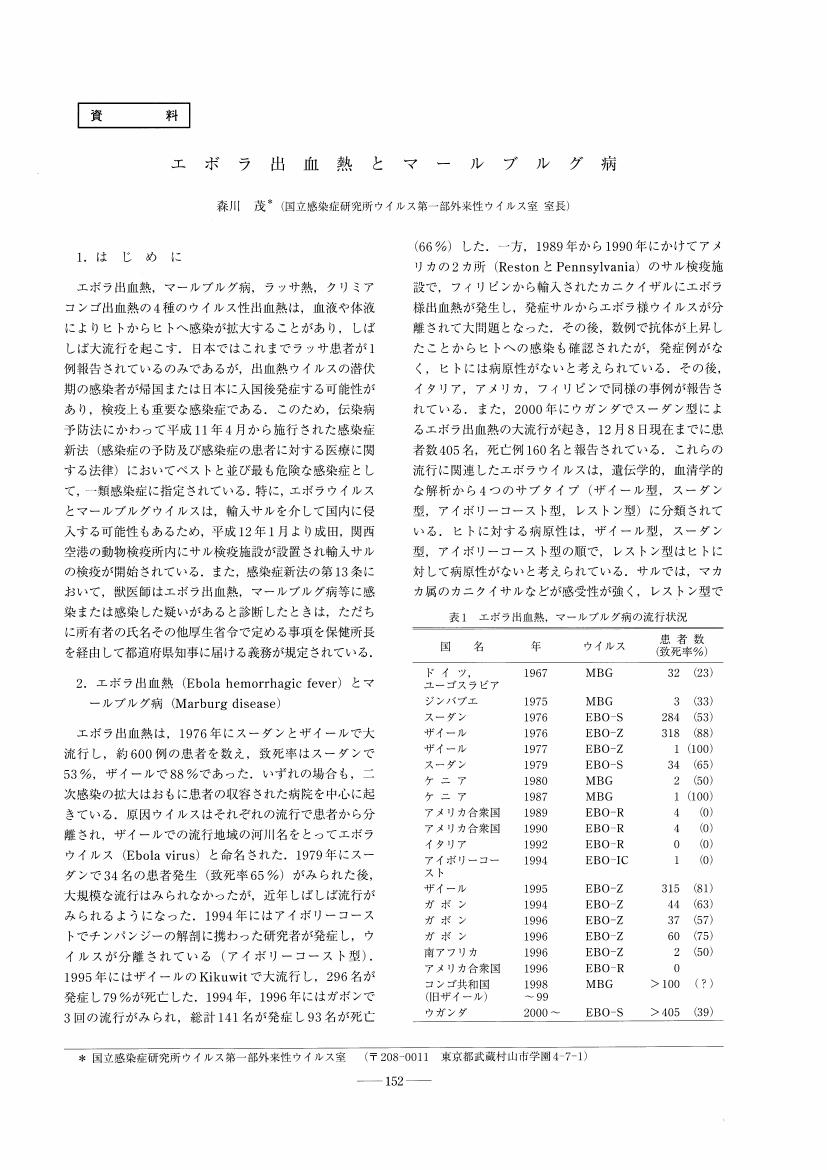

3 0 0 0 OA エボラ出血熱とマールブルグ病

- 著者

- 森川 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.152-154, 2001-02-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 14

3 0 0 0 OA 赤坂喰違の事変 : 征韓論余聞

3 0 0 0 OA 地域リハビリテーションとしての温泉旅行の可能性を探る

- 著者

- 喜多 一馬 池田 耕二

- 出版者

- 日本医療福祉情報行動科学会

- 雑誌

- 医療福祉情報行動科学研究 = Journal of Information and Behavioral Science for Health and Welfare (ISSN:21851999)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.37-44, 2020-03-25

【目的】本研究の目的は,地域リハビリテーションのソフトインフラとして温泉旅行を整備するため,温泉旅行および温泉旅行の各活動場面が要介護高齢者に与える影響を明らかにすることである。【方法】日帰り温泉旅行に参加した要介護高齢者2名を対象に,半構造化インタビューを行った。インタビューでは温泉旅行にある各活動場面の楽しみの程度と対象者や家族等の変化を調査した。【結果】A氏は入浴を含めた温泉旅行の全活動場面を楽しんでいた。また,脳卒中後10年間行くことはなかった温泉旅行に再び行こうとしており,温泉旅行の参加に対する自信を回復していた。B氏は温泉旅行の入浴以外の準備,移動を楽しんでおり,温泉旅行で新たな人間関係を構築していた。【結論】本研究では,温泉旅行にある各活動場面や温泉旅行は個々の要介護高齢者に様々な影響を及ぼすことが示唆された。その影響としては,自信の回復や人間関係の再構築を促進させることが示唆された。

- 著者

- 眞崎 直子 橋本 修二 川戸 美由紀 尾島 俊之 竹島 正 松原 みゆき 三徳 和子 尾形 由起子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.164-169, 2018 (Released:2018-05-03)

- 参考文献数

- 23

目的 人口動態統計に基づく東日本大震災後の自殺死亡数を観察し,岩手県,宮城県と福島県(以下,3県と記す)の沿岸部の市町村と沿岸部以外の市町村での大震災後の自殺の超過死亡について,検討した。方法 基礎資料として,統計法第33条による人口動態統計の調査票情報から,2010年1月1日~2013年3月31日の死亡情報を利用した。死亡の定義としては,死亡年月日,死亡者の住所地市町村,性別,死亡時年齢,原死因コード(国際疾病分類第10回修正;ICD-10)とした。それ以外に,2009~2013年度の住民基本台帳人口と2010年の国勢調査人口を利用した。地域と期間別に自殺による死亡数を集計した。死亡者の住所地市町村を用い,3県の市町村およびそれ以外に区分し,沿岸部と沿岸部以外に分類した。期間としては,死亡年月日を用いて,東日本大震災の発生月(2011年3月)の1年前から2年後までの3年間とし,月に区分した。自殺は,ICD-10のX60~X84と定義した。自殺SMRは,地域と期間ごとに,3県以外の全国の同年同月の死亡率を標準死亡率として計算し,その有意性を近似的な検定方法で検定した。人口としては,2009~2012年度の住民基本台帳人口から線型内挿法で算定した。ただし,住民基本台帳人口では,公表資料の最終年齢階級が80歳以上のため,性別に80歳以上人口を2010年の国勢調査人口で80~84歳と85歳以上に比例按分した。結果 3県の沿岸部と沿岸部以外における東日本大震災前後の自殺SMRを算出した。震災後2年間(2011年3月~2013年2月)を通して,自殺SMRは沿岸部と沿岸部以外ともに増加傾向がなかった。3県において,震災前1年間に対する震災0~1年の自殺SMRの比は0.92,震災1~2年の自殺SMRの比は0.93であり,いずれも有意に低かった。3県の県別に沿岸部と沿岸部以外ごとにみると,震災前1年間に対する震災0~1年と1~2年の自殺SMRは0.73~1.07であり,福島県沿岸部の震災1~2年で0.73,宮城県の沿岸部で震災後1~2年で0.83および全体で0.90,3県全体の沿岸部以外について,震災1~2年で0.80,沿岸部以外で0.90,全体で震災0~1年,1~2年それぞれ0.92,0.93と有意に低く,一方,有意に高いものはなかった。結論 東日本大震災後の3県の自殺死亡について,震災から2年間には自殺死亡の増加がなかったと示唆された。今後は,中長期的に観察を継続していくことが大切であると考える。

3 0 0 0 OA 体力テストとジェンダー

- 著者

- 飯田 貴子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第46回(1995) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.185, 1995-09-10 (Released:2017-08-25)

3 0 0 0 IR 福祉国家とデモクラシー

- 著者

- 土倉 莞爾

- 出版者

- 關西大學法學會

- 雑誌

- 関西大学法学論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.695-734, 2018-11

3 0 0 0 OA 香辛料中に含まれる抗血小板因子

- 著者

- 川岸 舜朗

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.445-453, 1991-05-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 1

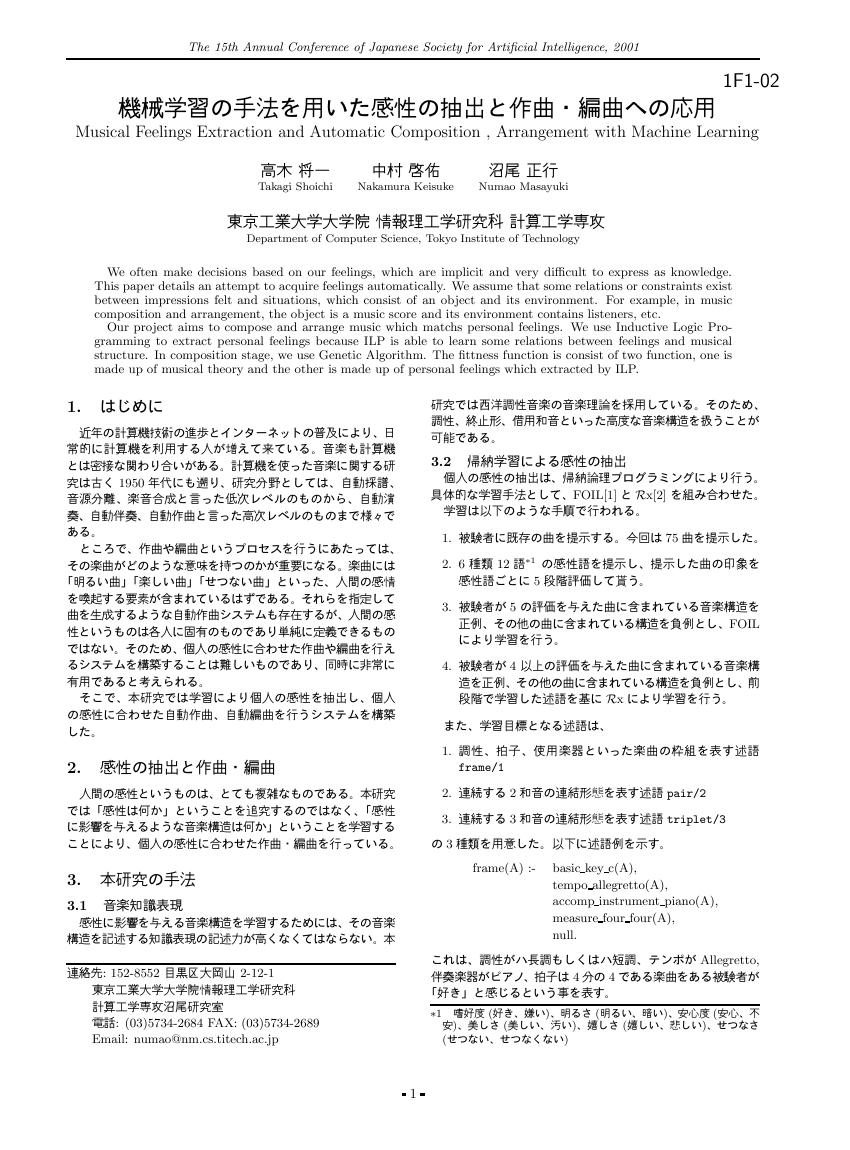

3 0 0 0 OA 機械学習の手法を用いた感性の抽出と作曲·編曲への応用

- 著者

- 高木 将一 中村 啓佑 沼尾 正行

- 出版者

- The Japanese Society for Artificial Intelligence

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.72, 2001 (Released:2003-07-10)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA ギリシヤ史 : 叙述的物語的

- 著者

- 板﨑 あさみ

- 出版者

- 熊本女子大學国文研究部 ; [1955]-

- 雑誌

- 國文研究 (ISSN:09148345)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.104-89, 2020-10

3 0 0 0 OA 情報幾何と機械学習

- 著者

- 赤穂 昭太郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.5, pp.299-306, 2005-05-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 尾内 隆之 調 麻佐志

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 科学 (ISSN:00227625)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.314-321, 2012-03

- 著者

- 中島 秀之 堤 富士雄 清田 陽司モデレータ:三宅 陽一郎 構成:大内 孝子

- 雑誌

- 人工知能

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, 2021-03-01

3 0 0 0 量子コンピュータによる量子化学計算#5 –第2周期原子を含む系-

3 0 0 0 烏口上腕靱帯の形態について

- 著者

- 山口 久美子 加藤 敦夫 秋田 恵一 望月 智之

- 出版者

- 日本肩関節学会

- 雑誌

- 肩関節 = Shoulder joint (ISSN:09104461)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.587-589, 2010-08-04

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

Coracohumeral ligament (CHL) is situated in the gap between the supraspinatus and the subscapuralis. There are only a few studies concerning the CHL after Clark and Harryman II (1992) in spite of the important role that fills the rotator interval. In this study, we dissected six shoulders of three cadavers to observe the spatial distribution of the CHL in detail. Four shoulders of two cadavers were processed to analyze the attachment of the rotator cuff and the capsule histologically. For the histological analyses, whole parts of the CHL were removed emblock, and serial sections were made from proximal to distal. In gross anatomy, the CHL attached to the proximal lateral surface of the coracoid process in its most proximal part. It filled the rotator interval between the supraspinatus and the subscapularis. Most distal part of the CHL extended to both the superior and inferior surfaces of supraspinatus, and both the anterior and posterior surfaces of subscapularis. In the rotator interval, CHL connected to the superior glenohumeral ligament (SGHL). There was no clear border between the CHL and the SGHL in either gross anatomy or histologically. Histologically, the CHL contained only fine loose slack collagen fibers without any dense fiber that is normally observed in a ligament. With flexion and the extension, the CHL were stretched to pull the rotator interval. From these observations, the CHL seems to work with the SGHL for the stability of the long head of the biceps during shoulder movement.

- 著者

- 伊藤 直哉

- 出版者

- 全国社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科教育論叢 (ISSN:02898551)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.36-41, 2007-03-15

3 0 0 0 OA 都道府県の形のイラストを面白くしてもその名称は覚えられない

- 著者

- 向居 暁

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第15回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.131, 2017 (Released:2017-10-16)

本研究の目的は、県の形と県名の対連合学習において,奇異性・新奇性の高いと考えられる県の形のイラストの有効性を検討することであった。その結果,県の形と県名の対連合学習において、奇異性・新奇性の高い県の形のイラストは、県名の学習に効果的であるとはいえないどころか、逆効果であることがわかった。この結果は,都道府県の形のイラスト化によって県名の記憶の促進効果を見いだせなかった向居(2016,教心発表)と一致したものであった。

3 0 0 0 IR 石川忠房と寛政期北方外交と蝦夷地経営 津軽・下北公領化視察と「日本地境之杭」について

- 著者

- 多仁 照廣

- 雑誌

- 敦賀論叢 (ISSN:09135960)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.97-110, 2010-09-03

- 著者

- Yuta Katsuyama Masaru Inatsu

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.35-40, 2021 (Released:2021-02-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2

This study developed a volume scan-type disdrometer and investigated the size distribution of solid-precipitation particles observed by flux- and volume-scan type disdrometers, installed in 2016-2017 winter in Sapporo, Japan. The former disdrometer detected particles, by line sensors, of which frequency is proportional to the particle number per area. On the other hand, the latter directly observed the particle number per volume using an image sensor. The flux-scan data are known to have the bias of more frequency in higher-speed (or larger-size) particles, but this bias was hardly corrected due to the error of estimated particles' velocity. It was first validated that the volume scan-type disdrometer could observe particle size between 0.5 mm and 13 mm, consistently with the flux scan-type one. Then, we examined how many events showed the difference of the size distribution between the two disdrometers with the Kolmogorov-Smirnov test. The result showed that 84% of the total events examined fell into the class where they were significantly different, partially due to fast-falling graupels.

3 0 0 0 OA 第3回 認定するURAの人材像と制度の概要

- 著者

- 稲垣 美幸 池田 雅夫 佐治 英郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 産学官連携ジャーナル (ISSN:21862621)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.19-21, 2021 (Released:2021-02-28)