2 0 0 0 OA コレステロール食摂餌ウサギにおける桑葉の脂質代謝に及ぼす影響

- 著者

- 土井 佳代 小島 尚 原田 昌興 堀口 佳哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.15-22, 1994-02-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 3

1%コレステロール添加飼料 (Ch) に乾燥桑葉 (ML) およびその熱水抽出物 (ME) をさらに配合した飼料 (ML・Ch, ME・Ch) をウサギに12~16週間与え, 血清脂質に及ぼす影響について検討した。実験期間中2週間ごとに採血し, 総コレステロール (TC) 等の血清脂質成分を測定し, 実験終了時には剖検および病理組織学的検討を行った。1) Ch食による血清TCの増加は, 10週間で2, 500mg/dlに及んだのに対して, ML・Ch食によるTCの増加は抑制された。とくに2.5%添加したML・Ch群では最大値1, 500mg/dlを示したに過ぎず, 有意に増加が抑制された。FC, PL, TGなどの血清脂質成分も同様の傾向を示した。2) 16週間の摂食後の剖検において, 肝臓の肥大・脂肪沈着はML・Ch群で軽減することが認められた。10%MLのみを添加した飼料を与えた動物は, 通常飼料群との間に差を認めなかった。3) 4週間Ch食で飼育し, 各群のTCが約1, 300mg/dlに増加したのをみてML・Chに切り換えて飼育すると, TCをはじめとする血清脂質成分の増加は抑制された。また, ME・Ch群においても, 増加は抑制された。4) 3) の肝臓病理組織学所見において, 肝細胞の腫大・脂肪沈着等はCh群で顕著であったのに対して, ML・Ch食群とME・Ch食群では微弱傾向を示した。胸部大動脈の病理組織学所見において, Ch群で顕著にみられた血管内膜の肥厚は, ML・Ch群では抑制された。以上の結果より, 桑葉には高コレステロール食により高脂肪血症を呈したウサギの血清脂質増加を抑制し, 脂肪肝を軽減する効果を有することを認めた。また, この効果は桑葉の熱水抽出物でも認めたが, 有効成分は非抽出画分にも存在すると思われる。

- 著者

- 虎岩 朋加

- 出版者

- 敬和学園大学

- 雑誌

- 敬和学園大学研究紀要 = Bulletin of Keiwa College (ISSN:09178511)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.67-85, 2017-02

2 0 0 0 OA 魂のチュートリアル : 「親ガチャ」から考える若者のスピリチュアリティ

- 著者

- 伊藤 耕一郎

- 出版者

- 関西大学哲学会

- 雑誌

- 関西大学哲学 (ISSN:0910531X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.48-78, 2022

2 0 0 0 OA ブナ科の分類・分布と利用―ブナ科の小博物誌―

- 著者

- 武田 明正

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.10-16, 2002-06-01 (Released:2017-07-28)

- 著者

- 田中 英海

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.12, pp.2-13, 2020-12-01 (Released:2021-12-01)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 外国為替資金特別会計の現状と課題--日米比較の視点から

- 著者

- 渡瀬義男

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.671, 2006-12

- 著者

- Lili Li Ning Wang Qizhong Jin Qian Wu Yafang Liu Yan Wang

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.11, pp.1004-1010, 2017-11-01 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 17 20

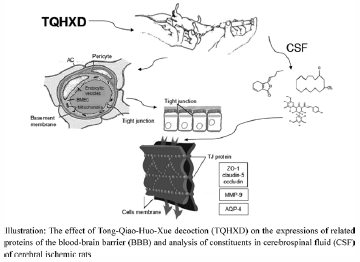

Tong-Qiao-Huo-Xue Decoction (TQHXD) is a classical prescription in traditional Chinese medicine treating blood stagnation in the head and facial channels, especially cerebral ischemia. We investigate the effect of TQHXD on the expressions of related proteins of the blood–brain barrier (BBB) and analysis of constituents in the cerebrospinal fluid (CSF) on cerebral ischemic model rats. Here, we demonstrate that TQHXD protected the hippocampus neurons, reduced the opening of tight junction (TJ) and decreased the permeability of BBB by up-regulating ZO-1, occludin, claudin-5 expressions, down-regulating aquaporin-4 (AQP-4) and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) expressions. Meanwhile, we detected Muscone, ligustilide and hydroxysafflor yellow A in CSF on cerebral ischemic model rats. These compounds could be identified as the main active ingredients of TQHXD on protecting the damaged BBB. These results suggest that TQHXD could act as a potential neuroprotective agent against BBB damage for cerebral ischemia.

- 著者

- 大滝世,津子

- 出版者

- 不明

- 雑誌

- 日本教育社会学会大会発表要旨集録

- 巻号頁・発行日

- no.60, 2008-09-19

2 0 0 0 OA 南大阪における地場産業の展開 : 泉州繊維産業を中心にして

- 著者

- 井上 敏 義永 忠一 野尻 亘 Satoshi Inoue Tadakazu Yoshinaga Wataru Nojiri

- 雑誌

- 桃山学院大学総合研究所紀要 = ST.ANDREW'S UNIVERSITY BULLETIN OF THE RESEARCH INSTITUTE (ISSN:1346048X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.21-42, 2004-07-01

Sensyu District is in the southern part of Osaka Prefecture. In this region, since the 18th century, many farmers had cultivated cotton and spun cotton into thread. However, because of the importation of cotton to Japan in the latter half of the 19th century, farmers had abandoned cultivation of cotton. On the other hand, the tradition of spinning cotton as a side job for farmers led the development of the thriving textile industries in this region. Up to World War II cotton textiles had been the most important export for Japan since the 19th century. Osaka City was the center of exporting cotton textiles. The location adjacent to Osaka City was advantageous for textile industries. Miscellaneous textile products, for example, cotton textiles, blankets, towels, knitwear, carpets etc. are manufactured by medium and small sized factories in Sensyu District. The networks of these companies and related industries have formed the agglomeration of textile industries in this region. The indigenous labor market is composed of specialized workers for textile industries. The trade unions and public institutions are engaged in quality control and development of new products for textile industries. Today, the incursion of cheap imports of textiles from Asia, the lack of successors in the workforce and the stagnation of productivity have gradually brought about the decline of textile industries in Sensyu District.

2 0 0 0 OA 決算説明会に関する情報開示の効果検証

- 著者

- 真鍋 友則 黒木 裕鷹 指田 晋吾 中川 慧

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.FIN-029, pp.18-22, 2022-10-08 (Released:2022-10-01)

本稿では, 企業の IR 戦略の一つであるパブリックな情報公開の効果を検証する. 企業のIR 活動は自社への投資呼び込みを目的として行なわれている. 決算報告会は主要な IR 活動の一つだが, 企業間で時期が重複しやすく, 投資家の参加が分散してしまうことで機会損失を生じるという課題がある. この損失を埋める目的で, 一部の企業は決算報告会の内容を書き起こしたテキストをウェブ上のプラットフォームや自社 HP で一般公開し, 情報へのアクセシビリティを高めている. しかし, 実際にこのような情報公開が投資家の関心を惹きつけ, 投資の呼び込みを促す効果があるかについては未だ検証されていない. ここでは, このような企業の情報開示戦略の変化と株式の出来高の変化の関連を重回帰分析によって評価し, その効果検証を試みる.

2 0 0 0 公園緑地 = Parks and open space

- 出版者

- 日本公園緑地協会

- 巻号頁・発行日

- vol.26(1/2), 1965-10

2 0 0 0 OA シオンの議定書

- 著者

- 国際政経学会調査部 訳編

- 出版者

- 国際政経学会

- 巻号頁・発行日

- 1943

- 著者

- Rie Tai Kenta Chiba Yu Nishimura Shuping Han Shigeki Masunaga Wataru Naito

- 出版者

- Japan Society on Water Environment

- 雑誌

- Journal of Water and Environment Technology (ISSN:13482165)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.118-127, 2022 (Released:2022-10-10)

- 参考文献数

- 26

Copper (Cu) toxicity is an increasing concern in marine environments; however, its effects are species- and area-specific. In this study, area-specific Cu toxicity test was conducted on the sensitive early life stages (i.e., embryonic and larval development) of two important fisheries species, namely, Pacific oyster (Crassostrea gigas) and sea squirt (Halocynthia roretzi) using natural sea waters collected from three sites in the coastal area of Miyagi Prefecture, Japan. Measured concentrations for C. gigas and nominal concentrations for H. roretzi were used to calculate effect concentrations for each species. The 10% effect concentration (EC10) for Cu were 12.8–17.0 and 15.0–22.0 µg L−1, and 50% effect concentration (EC50) for Cu were 20.3–22.6 and 45.6–47.2 µg L−1, respectively. Notably, this study is the first to determine the toxicity of Cu to H. roretzi, and our results can provide additional information to strengthen the Cu species sensitivity distribution of saltwater species, which can support bioavailability correction. Moreover, the results of this study can help policymakers to develop more realistic Cu water quality standard while considering the effects of Cu toxicity on important species and the water chemistry in specific regions.

2 0 0 0 生産研究

- 著者

- 東京大学生産技術研究所

- 出版者

- 誠文堂新光社

- 巻号頁・発行日

- 1949

2 0 0 0 IR ポーランド・西ドイツ関係正常化基本条約と国境画定問題

- 著者

- 松川 克彦

- 出版者

- 京都産業大学

- 雑誌

- 京都産業大学論集 社会科学系列 (ISSN:02879719)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.99-125, 2006-03

拙稿は1970年に締結され、オーデル・西ナイセの境界を戦後はじめて正式な国境として承認したポーランドと西ドイツ関係正常化基本条約、及び締結に至る経緯を扱う。この条約はポーランドにとってのみならず、ヨーロッパ全体の安定のためにも不可欠の条約であったにも拘らず、その背後には歴史的な対立が存在したため締結までに25年という歳月を要している。 冷戦期、ドイツは東西に分裂していたにもかかわらず、ポーランドとの新しい国境を認めないという点では一致していた。二つの国家に分断されたとはいえ、ポーランドに対しては共同歩調をとり得たのである。東ドイツは、社会主義国としてポーランドと同じ陣営に属していながら、その望むところは戦前の旧国境の回復であった。しかし東ドイツは1950年にソ連からの圧力によって、この国境を承認せざるをえなかった。問題は西ドイツだった。ポーランドは、西ドイツからの承認が得られない限り、自国の存立の基盤、安全の保障に支障があったのである。 敵対的な両国の関係に転機をもたらしたのは、新たに西ドイツ首相となったブラントであった。東側との和解を求めんとするブラントは1970年にワルシャワを訪問して、国境承認に関する条約に調印したが、その際ゲットーの跡の記念碑に詣で、そこにひざまずいたのである。ポーランド側にとって誠に好都合なジェスチュアであると思われたのであるが、同国はブラントのこの行為に困惑した。ひざまずいている写真を国内で報道することを一切許さなかった。 その理由は、直接にはブラント訪問の三年前、ポーランド社会主義政権が始めたユダヤ系ポーランド市民排斥の動きに抗議して学生、労働者がおこした反体制運動と関連している。ポーランドの共産党第一書記ゴムウカは、ブラントがこれらユダヤ人を支援するとの意図を持つのではないかと疑った。 また社会主義陣営内では一般国民に向けて、西ドイツとは即ち「アメリカ帝国主義の手先」であって、常に報復を企てている悪辣な国家であるとの宣伝を行っていた。ここでブラントがひざまずいた写真を公表するならば、従来の西ドイツに関する説明は、根拠が薄弱となることを認めなければならない。写真を公表しなかったのはそのためでもある。 ゴムウカは破綻しかかっている社会主義の経済、全体主義的な支配にたいする国民の不満をさらに覆い隠すためにも、真実を発表できなかったのである。しかし、発表しなかったことによっても政権は救えなかった。ブラントのこの行為は結局、社会主義専制体制の崩壊へとつながっていく。ポーランドを取り巻く列強の思惑、東ドイツとの関係に触れながら、以上の点を明らかにする。1.はじめに2.ポーランドの東西国境形成と列強3.オーデル・ナイセ境界と西ドイツ4.ゴムウカとウルブリヒトの反目5.ポーランド・西ドイツ関係正常化へ6.ブラント訪問の波紋7.まとめとして

2 0 0 0 OA ナノ・マイクロ粒子のDDS技術と臨床応用

- 著者

- 田上 辰秋 尾関 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会

- 雑誌

- Organ Biology (ISSN:13405152)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.54-60, 2017 (Released:2017-03-31)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

Drug delivery systems (DDS) which deal with nanoparticles or micro-particles have been extensively developing to meet the needs of patients. In this review, we introduced various kinds of drug carriers. Liposome is a phospholipid-based biocompatible nanocarrier which is one of well-studied for several decades. Liposomes can encapsulate the drugs with narrow therapeutics window to prevent the severe side effects. Polyethylene glycol (PEG)-loaded liposomes can prolong the blood circulation time and shows passive accumulation into tumor tissue (Passive targeting), which is called as enhanced permeability and retention effect. Specific ligand-conjugated liposomes have the ability to make the liposomes home the target cells and tissues (Active targeting). Specific stimuli-responsive liposomes can be used to control the drug release to target site by the stimulation as trigger (Triggered release). In addition, the characteristics of other nanoparticles including albumin-based nanoparticles, micelles, dendrimer, emulsions, metal nanoparticles and polymer particles were introduced. Current progress of DDS technology would result in the emergence of new nano- and micro carriers with different platforms. The information about functional nanoparticles and microparticles will be useful for the medical staffs to understand the current and future particle-based medicine.

2 0 0 0 OA 英語説明文読解のストラテジーとしての語彙的結束性の活用

- 著者

- 須部 宗生 山下 巖 Muneo Sube Iwao Yamashita

- 雑誌

- 環境と経営 : 静岡産業大学論集 = Environment and management : journal of Shizuoka Sangyo University

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.105-113, 2003-12-01