- 著者

- 松本 久史

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.200-201, 2006-06-03 (Released:2017-07-18)

2 0 0 0 OA 都市祭礼の重層的構造

- 著者

- 有末 賢

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.37-62, 1983-03-31 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2 2

都市の祭礼の特徴は、地域社会、特に祭祀組織との関連で表われてくる。従来の都市祭礼研究では、祭礼の過程については把握できるが、地域住民の生活や都市の社会構造との関連ではまだ議論の余地があるように思う。そこで本稿では、東京都中央区佃・月島の住吉神社大祭を例に、祭礼の過程と構造を祭祀組織の重層性に視点を置きながら見ていく。まず氏子地区の地域特性を佃島と月島地区に分けて記述し、祭祀組織の形態の相違から佃島の祭りを祭礼の内部構造とし、月島の祭りを祭礼の外部構造とした。まず内部構造においては、祭祀組織である住吉講の組織原理として、年齢組と町組によって支えられる地縁性とそれに対するアイデンティティが確認された。しかし、その地縁性は次第に変化してきており、これに対する祭祀組織としての対応も重要である。それに対して祭礼の外部構造である月島地区においては町内会を基礎とする祭祀組織の形態が見られ、広域町内を氏子区域とし、多様な参加階層を含む都市祭礼の特徴が確認できる。以上のように祭礼を記述した後で、内部構造と外部構造の関係を地域社会構造の一つの反映として考察していく。内部と外部を区別する祭祀組織の形態は、住民の居住歴や居住形態と深くかかわっており、地縁性とその変化は大都市社会変動の過程の中で見ていかなければならない。最後に都市祭礼と都市民俗研究の意義と課題についても触れられる。

2 0 0 0 OA 戦後初期日本における受胎調節指導 : 職能団体機関誌にみられる助産婦の意識・実践を中心に

- 著者

- 高木 雅史 Takagi Masashi

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.311-346, 2012-09

2 0 0 0 OA 愛知川流域圏における水利システムの特性と課題

- 著者

- 秋山 道雄

- 出版者

- 立命館大学政策科学会

- 雑誌

- 政策科学 = 政策科学 (ISSN:09194851)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.43-65, 2018-03

2 0 0 0 15才の異常者 : 藤森安和詩集

2 0 0 0 OA ニュータウンにおける水辺設計のコンセプトに関する研究

- 著者

- 西村 直 田中 尚人 川崎 雅史

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.413-424, 1998-09-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 10

本研究は、ニュータウンをはじめとする人為的な空間の水辺計画を考える際の基礎資料として、1960年以降の近畿圏における代表的なニュータウンを対象とし、実地踏査、設計者へのヒアリングをもとに水辺の計画・設計の歴史的な変遷を整理したものである。失われた水辺を再びアメニティの要素として復活させようという社会の要請が高まる中で、ニュータウンの水辺の計画も、初期の機能が限定されていた施設単体の点的、線的な整備の時代から、複合的な機能をもつ施設を重ねてニュータウン全体へ面的な広がりを持たせる整備の時代に至っている。このような中で、本研究では、水辺の立地、水供給システム、意匠のコンセプトの視点から、近年の水辺計画は手法が多様化しているという動向を明らかにすることができた。

2 0 0 0 OA 地域の小児二次救急医療を担う看護師の役割と課題 ―NHO三重病院の場合―

- 著者

- 今井 可奈子

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.23-26, 2008-01-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 3

地域の小児二次救急を担っているNHO三重病院(以下三重病院とする)では, 現在地域の病院や夜間子どもクリニックとの連携を図りながら電話相談や時間外を含めた診療を行っている. そこで求められる看護師の役割は, 患者の病状を把握し重症化する可能性のある小児患者の混在を念頭に置いた対応ができることであると考える. そのトリアージ能力やそれを支える豊富な知識と熟練した経験のもとで, 多くの看護業務を実践している. 今後ますます専門性の高い担当スタッフを育成する必要があるが, 小児二次救急患者を受け入れる当院の能力にも限界があり, 一次および三次救急体制を含めて地域全体で小児救急体制を整備していく必要があると考えられた.

2 0 0 0 OA 除虫菊花粉症について

- 著者

- 中川 俊二 勝田 満江

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.7, pp.535-542,582-58, 1975-07-30 (Released:2017-02-10)

除虫菊はキク科の植物で, そのなかでもシロバナムシヨケギクがとくに強い殺虫力を持つものとして, わが国では瀬戸内海沿岸島嶼および和歌山県などで多量に栽培されている(戦前は世界最高).毎年5月の開花時期には栽培地周囲の人々の間で喘鳴, 呼吸困難, くしゃみ, 鼻漏, 流涙などの症状を訴えるものが増えてくる.この事実から, われわれは除虫菊花粉が特異的な抗原性を存するものと考え, 本年5月に因島で花粉を収集, これを鳥居薬品に依頼してアレルゲンエキスとして作製した.一方, 因島市役所の協力で栽培者のアンケート調査から, 過敏症と思われる人にたいする諸検査で次のことが明らかとなった.1)除虫菊花粉は35×35μの微粒で, 形態学的には幾瀬分類6B^b型に属する.飛散距離が栽培地を中心として1km以内におよび, 花粉症としての抗原性を有する.2)過敏症と思われる人に除虫菊花粉エキスの皮膚反応を行うことによって, 明らかに強陽性を示し, 他のアレルゲンと区別することができた.また誘発反応(鼻粘膜および気管支)でも特異的な症状の発生を認めることができた.つぎに, 除虫菊粉(蚊取線香原料で殺虫成分としてピレトリンI, IIを含有)の人体に対する影響も考えられるので, 鳥居薬品に依頼して粉および煙のアレルゲンエキスを作製, これの抗原性について除虫菊工場(瀬戸田)の職員(アレルギー様症状のもの)に行ったのであるが, 今回の検査では皮膚反応陰性で抗原性はみられなかった.

2 0 0 0 OA 柳田国男の『都市と農村』を読む

- 著者

- 地井 昭夫

- 出版者

- THE ASSOCIATION OF RURAL PLANNING

- 雑誌

- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.3-8, 1996-12-30 (Released:2011-04-13)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- 岩下 剛 花田 良彦 合原 妙美

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.585, pp.55-60, 2004-11-30 (Released:2017-01-27)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 6 8

The impact of the room temperature on the occupants' recollection of watched video program was studied in two sessions, i.e., the experiment under warm condition (29℃) and that under cool condition (22℃). After watching 30 minutes video program, the subjects answered the questionnaire, which asked the contents of the program. It was found that there was significant difference in the percentage of correct answer in the rather difficult questions of the above questionnaire between two sessions. The percentage of correct answer under the cool condition was more than that under the warm condition. The evaluation for the indoor environment and the subjects' internal condition by the subjects under the warm condition was worse than that by the subjects under the cool condition. Besides the experiments, the subjects' memorization faculty was tested. There was no significant difference in the memorization faculty between two sessions of the subjects.

2 0 0 0 OA スポーツ直接観戦率の時系列的検証

- 著者

- 菅原 尚子 武藤 泰明

- 出版者

- Japan Society of Sports Industry

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.3_363-3_375, 2022-07-01 (Released:2022-07-23)

- 参考文献数

- 6

The sports participation rate, which indicates the exercise habits of people, has increased significantly in the last 30 years. According to the survey of household economy, the ratio of sports admission fees to education and entertainment expenses is on the rise. Then, how much has the sports spectating rate, which indicates whether or not a person spectated at sports events at least once a year, increased? In this study, we investigated whether the increase in the spectating rate could be confirmed by macro data. The data was secondarily obtained from the “National Sports-Life Survey” and “National Sports-Life Survey of Children and Young People” conducted by the Sasakawa Sports Foundation, and the ratios of respondents who had spectated some kind of sports in the last year were aggregated and compared by survey year. To evaluate the significance of difference in each survey year, Kruskal-Wallis test and Bonferroni correction were used. As a result of the investigation, a significant increase in the spectating rate was observed from 1994 to 2010 for adults excluding students, and no significant decrease was confirmed thereafter. On the other hand, for professional baseball (NPB) and soccer (J-League), there was no increasing trend in the spectating rate. This suggested that the absolute number of spectators is small compared to the whole population in Japan. Although sports admission fees have increased due to the repeaters, from the viewpoint of the spectating rate, even if the number of spectators at one event increases, it gives small impact on the spectating rate of the whole, as long as the venues are in a biased location. In order to increase the number of spectators, it is important that various events be held in various areas.

2 0 0 0 OA 人工聴覚器の進歩:赤外光神経刺激法の人工内耳への応用

- 著者

- 玉井 湧太 上中 望生 小林 耕太

- 出版者

- 一般社団法人 日本人工臓器学会

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.195-198, 2021-12-15 (Released:2022-03-15)

- 参考文献数

- 27

2 0 0 0 OA 鳥のEcophysiology: ヒマラヤ山脈を越える渡り鳥

- 著者

- 野本 茂樹

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.3-8, 1990-03-31 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 戦争期にともなう食の伝播に関する一考察: 韓国における粉食を中心に

- 著者

- 林 史樹

- 出版者

- 神田外語大学

- 雑誌

- 神田外語大学紀要 = The Journal of Kanda University of International Studies (ISSN:09175989)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.311-325, 2016-03-31

資料・研究ノート

2 0 0 0 OA 伝統的製品である油団の材料工学的解析

- 著者

- 宮原 康弘 水野 孝志郎 石川 朝之 武田 邦彦

- 出版者

- マテリアルライフ学会

- 雑誌

- マテリアルライフ学会誌 (ISSN:13460633)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.33-39, 2009-02-28 (Released:2021-05-08)

- 参考文献数

- 11

油団(ゆとん)は日本の伝統的製品であり,夏場に座敷に敷き詰めると真夏の暑い時期でもその部屋の中にいる大人や子供は快適な時間を過ごすことができるため,上品で高級な夏の敷物として使われてきた.本論文はこの伝統的製品をSEM,熱伝導測定,赤外線サーモグラフィーなどの現代の機器分析器を用いて解析した結果を示したものである.油団は日本の紙(和紙)を積み重ねて作られ,表面は密で滑らかであるが,下部は粗く,繊維が絡み合っている構造を採っている.熱伝導率は0.11W・m−1・K−1であり,アルミニウム,ガラス,アクリル樹脂の板よりも低かった.これは油団が紙でできていて典型的な保温材構造をとっていることから理解できる.しかし,人間の手を赤外線サーモグラフの上において種々の物質の熱散逸速度を測定すると,油団の熱散逸速度はアルミニウム板よりは小さいものの,ガラスやアクリル樹脂より大きい結果を得た.これは,手の脂と水が油団の滑らかな表面から内部に移動し,そこで絡み合った細い繊維の表面から蒸発することによって熱を奪っているためと考えられる.

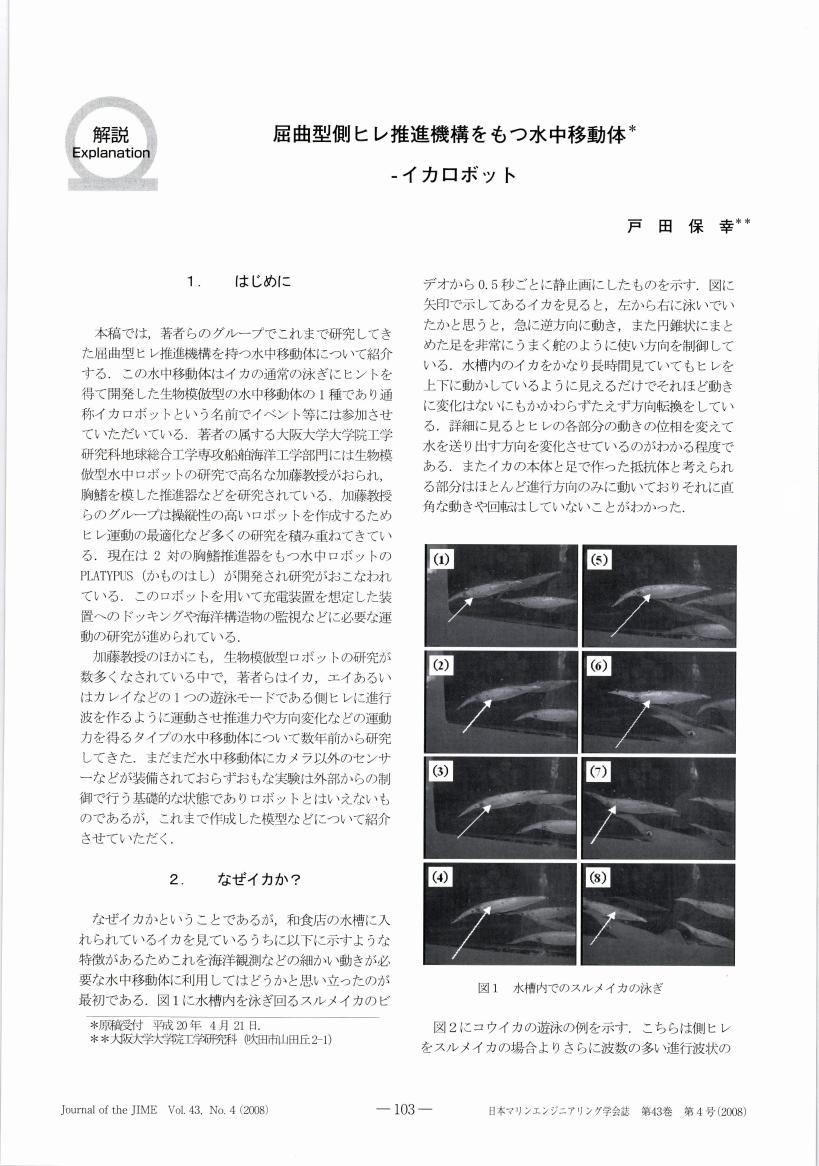

2 0 0 0 OA 屈曲型側ヒレ推進機構をもつ水中移動体-イカロボット

- 著者

- 戸田 保幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.557-561, 2008-07-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1 1