- 著者

- 山本 薫子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.450-451, 2014 (Released:2015-12-31)

1 0 0 0 OA 藤澤三佳著『生きづらさの自己表現――アートによってよみがえる「生」』

- 著者

- 中村 文哉

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.448-450, 2014 (Released:2015-12-31)

1 0 0 0 OA 連帯と承認をめぐる理念の生成と変容

- 著者

- 伊藤 美登里

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.409-425, 2014 (Released:2015-12-31)

- 参考文献数

- 26

U.ベックは, ローカル次元において連帯と承認を作り出す仕組みとして市民労働という政策理念を提案した. この理念が現実社会との関連でいかに変容したか, 他方で社会においてはいかなる変化がもたらされているか, これらを考察することが本稿の目的である.研究の結果次のようなことが判明した. 市民労働の政策理念は, 政策的実践に移される過程で, ある部分が市民参加に, 別の部分が市民労働という名のワークフェア政策としてのモデル事業に採用され, 分裂していった. 現在の市民労働と市民参加は, ベックの市民労働の構成要素をそれぞれ部分的に継承しつつ, 中間集団や福祉国家の機能を部分的に代替している. 政策的実践としての市民労働と市民参加の存在は, 「家事労働」「市民参加」「ケア活動」といった概念の境界を流動化したが, 「職業労働」概念の境界は相対的に強固なままである.ベックの市民労働には, 元来, 社会変革の意図が含まれていた. すなわち, この政策理念は, 職業労働と市民参加と家事労働やケア活動の境界を流動化し, それらの活動すべてを包括するような方向, すなわち労働概念の意味変容へ向かうことを意図して提案された試みであった. しかし, 現状においては, そもそもの批判対象であった職業労働の構造を強化する政策にこの市民労働の名称が使われている. 他方, 市民参加においては, 部分的にではあるが, 市民労働の政策理念が生かされ一定の成果をあげている.

1 0 0 0 OA 公共圏論のパースペクティブの刷新

- 著者

- 兼子 諭

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.360-373, 2014 (Released:2015-12-31)

- 参考文献数

- 50

本稿は, アレグザンダーの「市民圏」論の検討によって, 公共圏論の理論的な刷新を図ることを目的とする.公共圏論に大きな影響を及ぼすハーバーマスは, 公共圏を公論形成の領域と規定する点ではマクロ的な観点を保持する. だが, 直接的な対話による了解を志向する討議を公共圏におけるコミュニケーションのモデルとすることから, 民主的社会における市民の意思形成とマクロレベルでの政治プロセスの接続という点で理論的困難を抱えている.これに対してアレグザンダーは「市民圏」概念を提唱する. 彼は, 市民圏におけるコミュニケーションを, 討議から, 感情的な共感に訴えることでオーディエンスからの承認を求めるパフォーマンスに代替することを主張する. 彼に従えば, 基本的なコミュニケーションをパフォーマンスとして捉えることこそが, 民主的社会における公共圏のより適切な理論化につながる.理論的課題は多く, 公共圏におけるコミュニケーションがスペクタクルとして上演されることを肯定するだけという評価もあるかもしれない. だが, アレグザンダーの市民圏論が, 現代の民主的社会と公共圏の関係に対する新たな洞察を可能にすると, 筆者は主張したい.

1 0 0 0 OA 世界社会学会議横浜大会を振り返る

- 著者

- 長谷川 公一

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.308-316, 2014 (Released:2015-12-31)

- 参考文献数

- 5

第18回世界社会学会議は, 2014年7月13日から19日まで, 横浜市のパシフィコ横浜を会場に開催され, 無事終了した. 国際社会学会の世界社会学会議 (World Congress of Sociology) は4年に1度開催される社会学界最大の学術イベントである. 本稿では, 組織委員会委員長というホスト国側の責任者の立場からこの会議の経過と意義を振り返り, 本大会の成果を今後に引き継ぐための課題を提起したい.1960年代以来, 長い間先送りされてきた世界社会学会議の開催がなぜ2014年大会の招致というかたちで実現したのか, その背景は何だったのか. 開催都市に横浜を選んだのはなぜか. 組織委員会をどのように構成したのか. 世界社会学会議横浜大会は, これまでの世界社会学会議と比べてどのような特徴をもつのか. 組織委員会として, 組織委員長として, どのような課題に直面し, 腐心したのか. 横浜大会の成果と意義は何か. 横浜大会はどのような意味で「成功」といえるのか. 横浜大会の成果を, 研究者個々人が, また日本社会学会がどのように継承していくべきかを考察する. 日本の社会学の国際化・国際発信の重要なワンステップではあるが, 横浜大会は決してゴールではない. 日本社会学会は, 日本の社会学の国際的な発信を, 引き続き組織的にバックアップしていくべきである.

- 著者

- Emiko LIM Tien F. FWA Kiang H. TAN

- 出版者

- Eastern Asia Society for Transportation Studies

- 雑誌

- Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies (ISSN:18811124)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1603-1612, 2015 (Released:2015-12-26)

- 参考文献数

- 18

A study using permeability as the main parameter was performed to examine the drainage and clogging behaviors of different pervious concrete mixes used for pavement construction. This paper presents the findings of the clogging performance of the pervious concrete mixes against possible clogging materials found in Singapore roads. Clogging was created by introducing clogging materials progressively into the pervious concrete tested. A constant-head test was used to determine the permeability of the pervious concrete at different stages of the clogging test, and the clogging performance was determined by monitoring the reductions in permeability as clogging developed. The clogging potentials of different pervious concrete mixtures are represented and compared in terms of the deterioration trends of their respective permeability as the clogging process progresses.

1 0 0 0 OA 静岡

- 著者

- 稲森 道三郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.665-668, 1974-10-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 近世・近代における富山城下の水路に関する研究

- 著者

- 水田 恒樹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.679, pp.2259-2264, 2012-09-30 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 41

This study is to examine how Toyama, a castle town, harnessed the creeks which flew through the town, focusing on its drainage system. For this purpose, function, structure and construction process as well as storm water discharge of the system are examined. Resulted findings are as follows. 1) Water from irrigation system for farms on the back of the town flew into the creeks and increased the risk of flooding. 2) The major channel of the system was dug to detour the creeks around the town. 3) Storm water exceeding capacity of the major channel resulted floods of the creeks.

- 著者

- 板倉 昭二

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.238-239, 2000-09-01 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA ソビエトの沿層掘進機について

- 著者

- 外尾 善次郎

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.936, pp.365-373, 1966-04-25 (Released:2011-07-13)

1 0 0 0 OA ソビエトにおける急傾斜採炭機

- 著者

- 外尾 善次郎

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.938, pp.533-542, 1966-06-25 (Released:2011-07-13)

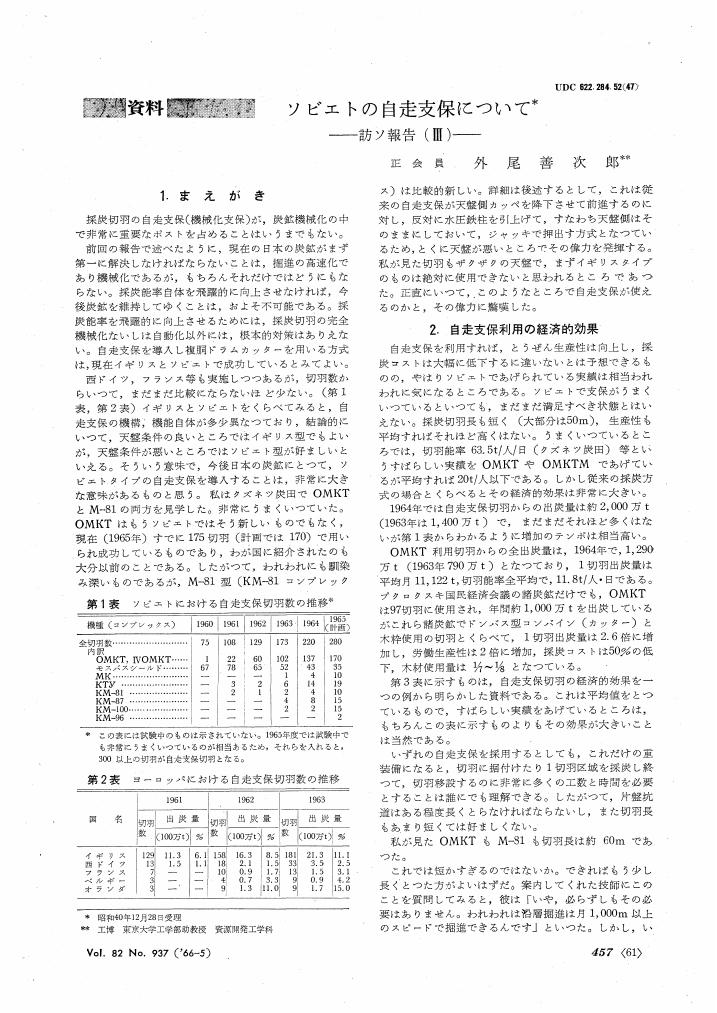

1 0 0 0 OA ソビエトの自走支保について

- 著者

- 外尾 善次郎

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.937, pp.457-468, 1966-05-25 (Released:2011-07-13)

1 0 0 0 OA 北日本産ヌメリガサ科菌類に関する研究 8. アカヤマタケ属の2新種について

- 著者

- 工藤 伸一

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第58回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.47, 2014 (Released:2014-08-26)

1 0 0 0 OA タンニンゲル/液抽出プロセスによる貴金属の選択的分離

- 著者

- 金 演鎬 中野 義夫

- 出版者

- 合成樹脂工業協会

- 雑誌

- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.115-121, 2009 (Released:2013-03-29)

- 参考文献数

- 16

ポリフェニル基を有するタンニンゲルは金属イオンに対して親和性が高いことから,二次資源(廃電子部品等)から貴金属の再資源化を図るゲル/液抽出への応用が期待される。タンニンゲルの貴金属吸着機構は酸化還元反応であり,貴金属イオンの酸化還元電位差を利用し,Au(Ⅲ) を含むPd(Ⅱ),Pt(Ⅳ) 共存系からAu(Ⅲ) のみを選択的に分離回収することができる。さらに貴金属イオンとの親和性を高めるために,SCN-イオンをゲル内に導入した SCN-内包型タンニンゲルは Pd(Ⅱ),Pt(Ⅳ) 吸着能の向上やPd(Ⅱ)に対して高い選択性を示した。タンニンゲル,SCN-内包型タンニンゲルを組み合わせた貴金属回収システムは Ag(Ⅰ),Au(Ⅲ),Pd(II),Pt(Ⅳ)の連続的および選択的分離回収が可能であり,吸着,分離,濃縮,還元といった一連の単位操作をゲルネットワーク上で行うことができるため,還元剤,凝集剤等の添加剤が不要,かつ,シンプルなゲル/液抽出プロセスの技術開発につながる。

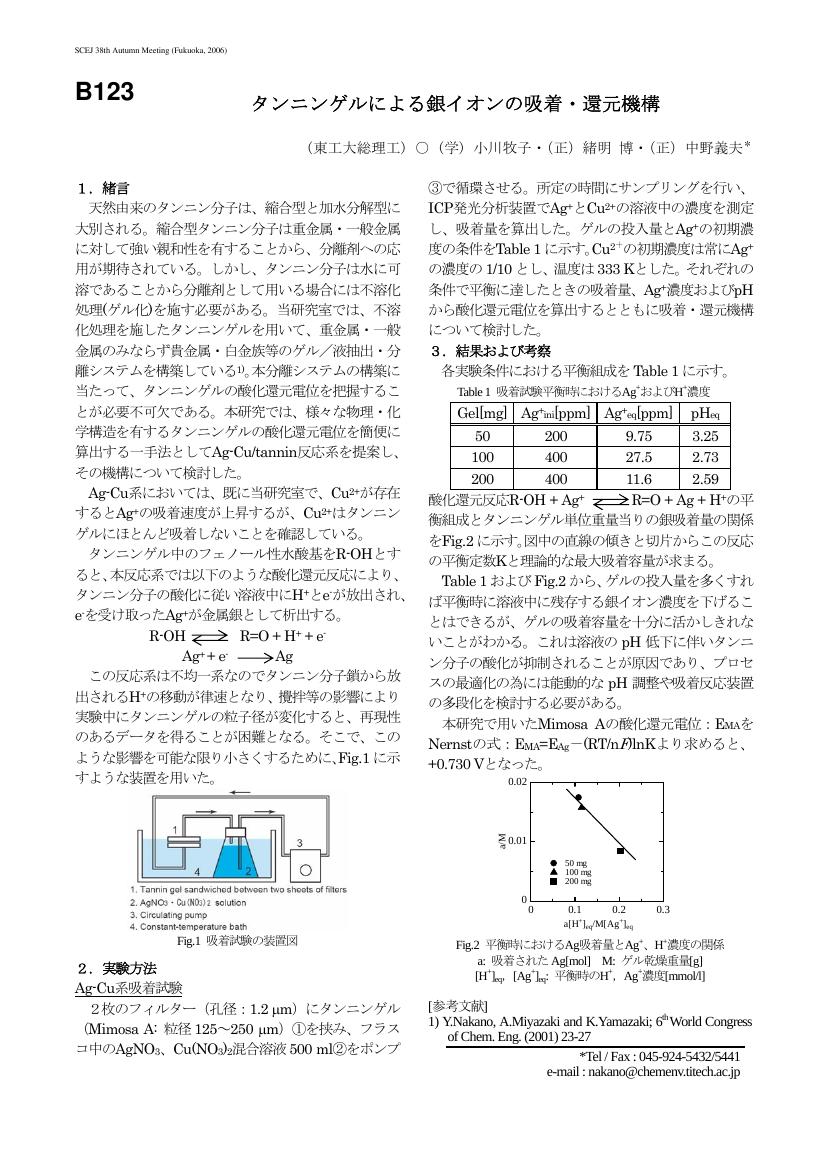

1 0 0 0 OA タンニンゲルによる銀イオンの吸着・還元機構

- 著者

- 小川 牧子 舘 康範 緒明 博 中野 義夫

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第38回秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.55, 2006 (Released:2007-02-09)

1 0 0 0 OA 海産藍藻由来魚毒活性物質アンチラトキシンの全合成

- 著者

- 横川 文明 塩入 孝之

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.634-641, 2000-07-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2 4

Antillatoxin is an ichthyotoxic cyclic lipopeptide isolated by Gerwick and co-workers from the marine cyanobacterium Lyngbya majuscula collected in Curacao. Although we have finished the stereoselective total synthesis of antillatoxin having the proposed structure with (4S, 5R) -configuration, we have found that the synthetic sample was not identical with the natural one and the proposed structure should be revised. Further our synthetic efforts have culminated in the first total synthesis of antillatoxin in its natural form, proving that the natural one has (4R, 5R) -configuration. In this account, our total synthesis and synthetic studies by other groups will be discussed.

1 0 0 0 OA 妊娠とカルシウム代謝

- 著者

- 小原 範之 森川 肇 上田 康夫 望月 眞人

- 出版者

- 一般社団法人 日本内分泌学会

- 雑誌

- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.7, pp.784-796, 1986-07-20 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 9

Dynamic changes in maternal and fetal calcium metabolism during pregnancy were investigated by simultaneously measuring serum or urinary concentrations of calcium and calcium regulating hormones.Serum concentrations of total calcium in maternal serum decreased significantly, but those of ionized calcium decreased slightly but not significantly late in pregnancy. Maternal serum levels of parathyroid hormone (PTH) were almost the same as non-pregnant values throughout pregnancy, but those of 1α, 25-(OH) 2vitamin D3 increased as pregnancy progressed. Serum levels of calcitonin (CT) in maternal serum increased late in pregnancy but were statistically not significant. Calcium concentrations in maternal urine during pregnancy showed a slight decrease.It is suggested that calcium absorption in the maternal intestine might be increased by the action of increased serum 1α, 25-(OH) 2vitamin D3, and the maternal bone during pregnancy might be kept at the same density as in non-pregnant women because increased CT protects the maternal skeleton by resisting the bone-resorbing activities of 1α, 25-(OH) 2 vitamin D3.The concentrations of ionized calcium and CT in umbilical cord blood were higher, but those of PTH and 1α, 25-(OH) 2vitamin D3 were significantly lower than those of the maternal blood at term.It is considered that an active transport mechanism may be involved in the transplacental supply of calcium, and calcium transport from mother to fetus results in a decrease in the calcium concentrations of the maternal serum. Calcium transported into the fetus may be used as fetal body composition such as accumulation in the bone mainly by the action of serum CT.

- 著者

- Hiroaki Nakagawa Hiroshi Wada Takashi Hajiro Taishi Nagao Emiko Ogawa Atsushi Hatamochi Toshihiro Tanaka Yasutaka Nakano

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.24, pp.3181-3184, 2015 (Released:2015-12-15)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 16

A 17-year-old teen was hospitalized with bilateral pneumothorax. After the bilateral lungs were expanded using catheter tubes, he fully recovered and he was discharged from our hospital. He had a history of colon perforation. Ehlers-Danlos syndrome (EDS) was suspected due to the combination of colon perforation and pneumothorax, and EDS type IV was confirmed after a genetic study identified a c.1511g>a mutation in the COL3A1 gene. This is the first report of bilateral pneumothorax caused by EDS type IV. Clinicians should consider EDS type IV in the differential diagnosis for bilateral pneumothorax in conjunction with distinct previous histories and radiological findings.

1 0 0 0 OA コルチ器と蓋膜の接続

- 著者

- 星野 知之

- 出版者

- International Society of Histology and Cytology

- 雑誌

- Archivum histologicum japonicum (ISSN:00040681)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.25-39, 1974 (Released:2009-02-20)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 13 18

ネコとモルモット内耳のコルチ器と蓋膜との接続を走査電子顕微鏡で観察した. コルチ器は生後1ケ月の間さらに発育し変化するので, 生後1日から32日までのネコと成獣について調べた. 蓋膜の外側縁は生後まもない動物では3列目のダイテルス細胞に接続しているが, 生後20日目頃から次第に離れはじめる. 成獣ではもはやこの接続はみられなかった. 成獣では蓋膜下面に外毛細胞感覚毛の最長の1列の先端がささっている. 内毛細胞の感覚毛の先端は蓋膜にはささらず, 蓋膜は索状の構造物によって内毛細胞の近くと接続していると考えられたが, 生後10日のネコで, 蓋膜下面に感覚毛の先端がささっていたあとが認められた.

- 著者

- Maho URATA Rie WATANABE Hiroyuki IWATA

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.12, pp.1611-1616, 2015 (Released:2016-01-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

The cytotoxicity of Ibaraki virus nonstructural protein NS3 was confirmed, and the contribution of glycosylation to this activity was examined by using glycosylation mutants of NS3 generated by site-directed mutagenesis. The expression of NS3 resulted in leakage of lactate dehydrogenase to the culture supernatant, suggesting the cytotoxicity of this protein. The lack of glycosylation impaired the transport of NS3 to the plasma membrane and resulted in reduced cytotoxicity. Combined with the previous observation that NS3 glycosylation was specifically observed in mammalian cells (Urata et al., Virus Research 2014), it was suggested that the alteration of NS3 cytotoxicity through modulating glycosylation is one of the strategies to achieve host specific pathogenisity of Ibaraki virus between mammals and vector arthropods.