1 0 0 0 OA ハーディ空間と制御理論-I

- 著者

- 山本 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.70-77, 2000-01-28 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 8

自動制御理論において近年めざましい発展を遂げたHardy空間における最適化制御の理論,いわゆるH∞制御理論の基礎を2回に分けて解説する.第1回目の本稿では,自動制御の歴史を振り返り,最小実現,伝達関数やブロック線図,周波数応答の概念など基礎的諸概念を説明するとともに,基本的な感度最適化問題を定式化する.次回第2回目では対象をこの最も簡単な1入出力システムの感度最適化問題にしぼり, Hardy空間における数学的な取り扱いの基礎と,分布定数系への拡張について述べる.

1 0 0 0 OA 無脾症候群および多脾症候群に合併した小児外科疾患の治療戦略

- 著者

- 奥村 健児 山本 裕俊

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.33-39, 2018-02-20 (Released:2018-02-20)

- 参考文献数

- 23

【目的】無脾症候群および多脾症候群(以下本疾患群)は,多様な心血管系の奇形を合併することが多く重症度が高い疾患である.腹腔内臓器の奇形など小児外科疾患を合併することも多い.今回我々は当院で経験した本疾患群における小児外科疾患の治療戦略について検討した.【方法】2000年から2015年に当院で経験した44例(無脾症候群32例,多脾症候群12例)について,在胎週数,出生体重,合併心疾患,小児外科疾患と予後について後方視的に検討した.【結果】無脾症候群は全例心奇形を合併しており,単心室が28例(87.5%)で最多であった.小児外科疾患は14例(43.8%)に合併しており,腸回転異常症2例,胃軸捻転3例(1例に腸回転異常症合併),壊死性腸炎1例,先天性十二指腸閉鎖症1例,腸回転異常症を伴う食道裂孔ヘルニア1例の計8例に手術を施行した.多脾症候群も全例に心奇形を合併しており,下大静脈欠損が6例(50%)で最多であった.小児外科疾患は1例(8.3%)に腸回転異常症と先天性十二指腸閉鎖症を合併しており,手術を施行した.最終的な予後は無脾症候群が生存率46.9%,多脾症候群が75%であった.小児外科疾患が予後に関連したと考えられる症例は中腸軸捻転症合併の1例のみであった.【結論】本疾患群は重症心奇形を合併することが多く予後の悪い疾患グループである.合併する小児外科疾患に関しては消化管検査が望ましい.予定手術の際の手術時期は,個々の心疾患の重症度および進行度に応じて慎重に検討する必要がある.

1 0 0 0 深層学習を用いたユーザ離脱予測

- 著者

- 宮崎 邦洋 村山 菜月 山本 裕樹 牛山 史明 大澤 昇平 松尾 豊

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, pp.1E203, 2018

<p>サブスクリプション方式のサービスを採用している企業が増えつつある昨今,ユーザ離脱予測はより重要な課題となっている.既存研究では既に多くの機械学習モデルを用いた研究が行われているが,ユーザ離脱予測は時系列データと非時系列データなどの多様なデータ組み合わせて学習させねばならず,それらを上手く組み合わせた学習モデルは十分に研究されていない. 一方で,深層学習の技術は依然発達しており,その特徴としては様々なデータとモデルをEnd-to-Endで学習できることが挙げられる. 本研究では,ロボアドバイザーのサービスを運営するウェルスナビ株式会社のデータを用い,深層学習を用いたユーザ離脱予測モデルを提案する.具体的には時系列データや非時系列データを一つのモデルで学習させる手法を提案する. 実験ではベンチマークとなる既存研究の分類器の精度を上回る結果を得たことで,本手法の有効性が実証された.</p>

1 0 0 0 IR インターネット望遠鏡の応用--衛星の観測による木星と土星の質量の測定

- 著者

- 山本 裕樹 表 實

- 出版者

- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会

- 雑誌

- 慶應義塾大学日吉紀要 自然科学 (ISSN:09117237)

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.59-80, 2008

1 序論2 解析方法2.1 地球と木星間の距離2.2 衛星の軌道半径2.3 ケプラーの第三法則と木星の質量3 観測から解析まで3.1 観測手順3.2 記録の整理3.3 軌道半径の測定4 木星の衛星の観測例とデータ解析4.1 観測データ4.2 データ解析4.2.1 各衛星の軌道半径4.2.2 ケプラーの第三法則と木星の質量4.3 考察4.3.1 各衛星の軌道半径4.3.2 ケプラーの第三法則と木星の質量4.3.3 誤差5 土星の衛星の観測例6 まとめ創立150年記念号 : 自然科学のエッセンス = 150th anniversary number : essence of natural sciences研究ノート

1 0 0 0 OA RV-Border Guards : 複数人参加型複合現実感ゲーム(<特集>複合現実感)

- 著者

- 大島 登志一 佐藤 清秀 山本 裕之 田村 秀行

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.699-705, 1999-12-31 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 4

This paper introduces a collaborative shooting game - "RV-Border Guards," which uses Mixed Reality (MR) technologies. This system is designed to emphasize MR-specific features for entertainment. Three players wearing HMDs cooperatively battle with virtual invaders flying around them in the MR space. Each player is armed with a virtual gear such as a helmet and a gun, and can intuitively interact with the MR space using easy gestures. Total reality of the MR space is carefully tuned. This project tries to achieve a novel multi-player entertainment, which has never been realized without MR technologies.

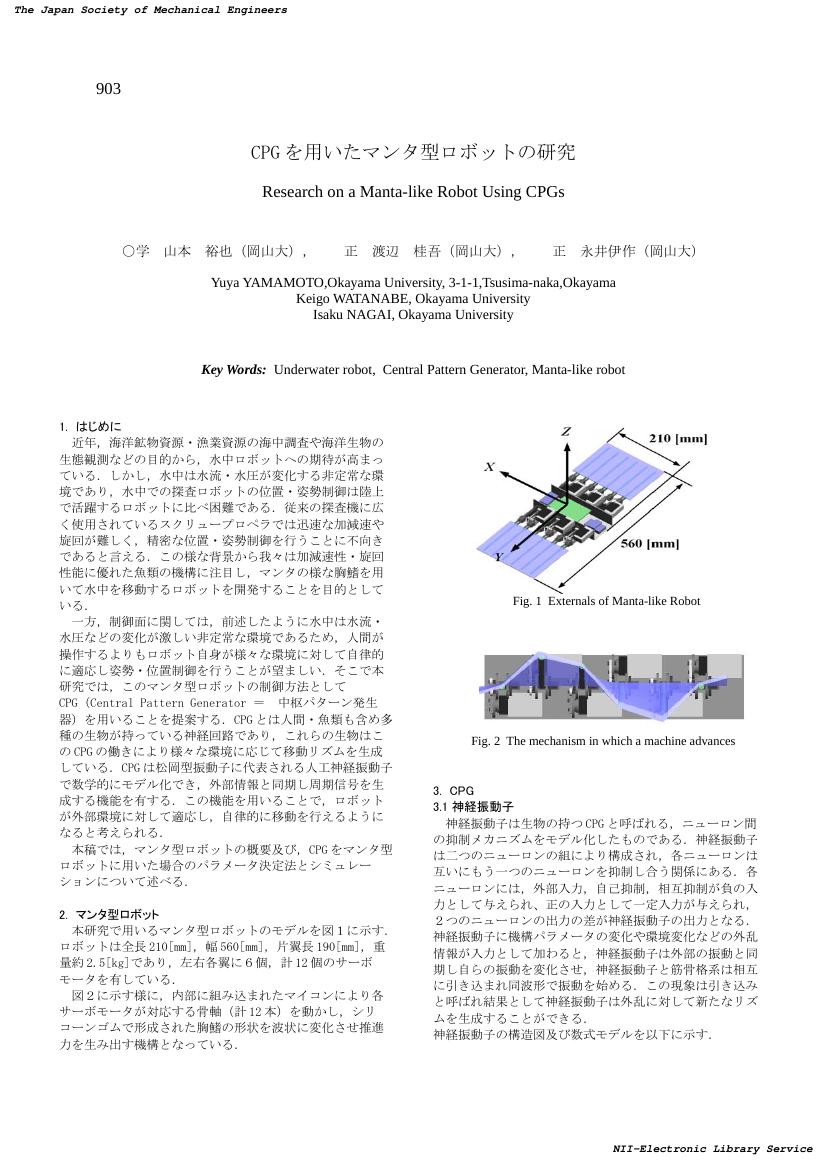

1 0 0 0 OA 903 CPGを用いたマンタ型ロボットの研究(ロボティクス・メカトロニクスIV)

- 著者

- 山本 裕也 渡辺 桂吾 永井 伊作

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 中国四国支部総会・講演会 講演論文集 2012.50 (ISSN:24242764)

- 巻号頁・発行日

- pp.90301-90302, 2012-02-28 (Released:2017-06-19)

1 0 0 0 OA 急性虫垂炎に対するinterval appendectomyの適応

- 著者

- 狩野 元宏 小森 広嗣 下島 直樹 山本 裕輝 緒方 さつき 広部 誠一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.1015-1019, 2016-08-20 (Released:2016-08-20)

- 参考文献数

- 16

【目的】待機的虫垂切除術(以下IA と略す)は,周術期リスクを低減することができ有用であるとの報告が散見され,特に膿瘍形成性虫垂炎に対するIA は広く受け入れられているが,それ以外の症例群に対する適応は未だ議論がつきない.今回我々は,当院で蜂窩織炎性または壊疽性虫垂炎と診断された症例のうちIA の適応とした症例を緊急手術症例と比較し,その安全性,妥当性を検討したので報告する.【方法】当院では発症から48 時間以上経過した蜂窩織炎性または壊疽性虫垂炎と診断された症例に対し,2012 年は緊急手術(以下E 群)を,2013 年はIA(IA 群)をそれぞれ選択し治療した.2012 年1 月1 日から2013 年12 月31 日に当院で治療した上記虫垂炎2 症例群について,年齢,性別,疼痛コントロール,血液データ所見,手術時間,出血量,入院期間や合併症の有無を後方視的に検討した.【結果】対象は20 例で,IA 群,E 群ともに10 例であった.手術時間はIA 群58.6 分,E 群96.7 分で,IA 群はE 群に比べ有意に短かった.手術合併症はE 群で2 例あり,IA 群では0 例であった.IA 群の保存的加療期間は8.8 日で,退院後待機中に症状の再燃は認めなかった.総入院日数はIA 群12.8 日,E 群10.2 日で有意差はなかった.【結論】発症から48 時間を経過した症例に対するIA により,周術期リスクの高い症例を緊急手術に劣らぬ総入院日数で,安全に治療し得た.発症から一定の時間が経過した症例に対してもIA を適応拡大しうることが示唆された.

1 0 0 0 OA ⾼知県⼟佐清⽔⽖⽩海岸海底で発⾒された石柱の歴史⾃然災害指標としての意義

- 著者

- 濱田 洋平 谷川 亘 山本 裕二 浦本 豪一郎 村山 雅史 廣瀬 丈洋 多田井 修 田中 幸記 尾嵜 大真 米田 穣 徳山 英一

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2020

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-13

⾼知県⼟佐清⽔市⽖⽩海岸付近の海底(水深5-10m)には、数十基の大型の石柱(長さ1m)が横たわっている。しかし、石柱が人工的に作られたものなのか、自然の岩石ブロックなのか、そしてその起源ついては不明である。石柱が確認された爪白地区は、昔から南海トラフ地震による津波と台⾵・⼤⾬による⽔害に幾度も襲われているため、海底の石柱には自然災害の痕跡が残されている可能性がある。また、⾼知県各地の沿岸部には684年の⽩鳳地震で⼀夜にして沈んだとされる村(⿊田郡)の伝承が伝わっており、石柱と「黒田郡」との関係性にも期待がもたれる。そこで本研究では、石柱の幾何学的特性と岩石物理鉱物学的な特性を測定し、起源の推定につながる可能性の高い近傍の岩石および石造物についても同じ特性を測定した。各特性の類似性を評価し、海底石柱の起源の推定を行った。一連の分析の結果、海底の石柱は三崎層群竜串層(中新統)を起源とし、現在は閉鎖している三崎地区の採石場から採取、加工され、爪白地区で石段や家の基礎などの石造物として利用された可能性が高いことがわかった。さらに、爪白地区で利用されていた石柱は1707年の宝永地震による津波により海岸まで流された可能性が高いことがわかった。本研究は、破壊分析(間隙率・密度・XRD)と非破壊分析(X線CT・pXRF・帯磁率測定)の両手法を用いて実施している。将来における水中考古遺物の保存を念頭に置いた場合、水中における非破壊分析手法の確立が喫緊の課題となる。本研究ではX線CT画像解析による石柱の表面形状の特徴とpXRFによる元素濃度比の測定結果を用いたPCA解析が起源特定に大きな貢献をしたが、水中でも室内分析と同様の精度でデータを取得する必要がある。一方で、石柱が水中に水没したプロセスを知る上での重要な手がかりとなる年代評価については手法と精度に問題点があることがわかった。本研究の一部は高銀地域経済振興財団の助成金により実施された。

- 著者

- 村山 雅史 谷川 亘 井尻 暁 星野 辰彦 廣瀬 丈洋 富士原 敏也 北田 数也 捫垣 勝哉 徳山 英一 浦本 豪一郎 新井 和乃 近藤 康生 山本 裕二 黒田郡 調査隊チーム一同

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2020

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-13

黒田郡遺構調査の目的で,高知県浦ノ内湾の最奥部(水深10m)から採取した堆積物コアを解析した。当時の海洋環境や生物相の変遷履歴も復元することもおこなった。高知県土佐湾の中央部に位置する浦ノ内湾は,横浪半島の北側に面し,東西に細長く,12kmも湾入する沈降性の湾として知られている。高知大学調査船「ねぷちゅーん」を用いて、バイブロコアリングによって4mの堆積物コアが採取された。採取地点は,周囲からの河川の影響はないため,本コア試料は,湾内の詳細な環境変動を記録していると考えられる。採取されたコア試料は,X線CT撮影,MSCL解析後,半割をおこない肉眼記載や頻出する貝の採取,同定をおこなった。 堆積物の岩相は,olive色のsity clayであり,全体的に多くの貝殻片を含む。コア上部付近は,黒っぽい色を呈し強い硫化水素臭がした。また,コア下部に葉理の発達したイベント堆積物が認められ,その成因について今後検証する予定である。

1 0 0 0 OA 黒田郡伝承の謎にせまる高知県沿岸部海底調査:概要紹介

日本各地には巨大災害により沿岸部の集落や構造物が水没した記録や伝承が残されている。例えば1498年の明応東海地震による浜名湖南部集落の水没、天正13年の地震に伴う長浜市琵琶湖湖岸集落の水没、磐梯山の噴火に伴う檜原宿の水没が挙げられる。高知県内でも684年に発生した白鳳南海地震により集落が水没した伝承が残されており、その集落は「黒田郡」という名称で市民に知れ渡っている。この黒田郡伝承を明らかにするために、過去に幾度にもわたり調査が実施されてきた。しかし、調査記録が不明瞭な点が多く、黒田郡の謎にどこまで迫れたのかわからない。そこで2013年から高知大学と海洋研究開発機構が中心となって、黒田郡の調査が始まった。2019年までに高知県内沿岸部の6地点(南国市十市、野見湾、浦ノ内湾、興津、爪白、柏島)の調査を実施してきた。残念ながらこれまでのところ黒田郡の痕跡を示す証拠は得られていない。一方、本研究は海底の人工物と構造物を自然災害の記録を残す物証として見立てた地球科学的な分析アプローチであるため、これまでの発想にない発見が得られつつある。そこで本発表では、研究成果が出つつある3地点(野見湾・爪白・柏島)について調査概要を紹介する。須崎市野見湾の南部に位置する戸島は弥生時代の遺跡があり、島北東部海底で井戸を見たという報告が昔から寄せられている。そのため、野見湾は高知県内でも黒田郡の有力候補地として知られている。本研究では、海底地形調査により戸島北東部において縦横200m幅にわたる台地を確認することができた。海底台地は非常に平坦で、海食台の可能性をうかがわせることから、海食台の形成過程から地震性沈降史を評価できる可能性がある。一方、土佐清水市爪白海岸海底には人工的に加工された跡が残る石柱が多く横たわっている。本研究により、この石柱は近郊の爪白地区で石段や家の基礎として古くから使用されていた石造物であることがわかった。さらに、石柱が陸上から海底に運搬されたプロセスに南海地震津波と水害が関与している可能性があることがわかった。幡多郡柏島の北部に石堤を想定させる巨石が積まれた壁状構造物が海底にあることが知られている。野中兼山が整備した陸上の堤(兼山堤)とほぼ並行に位置しているため、兼山堤との関連性もうかがわせる。しかし、年代同定と鉱物分析からこの構造物は自然でできたビーチロックである可能性が高いことがわかった。ビーチロックは潮間帯で形成されるため、ビーチロックの年代分析から沈降履歴を評価できる可能性がある。本研究は、水中構造物と水中遺物を対象にした調査が、地震や水害などの歴史自然災害の履歴の評価につなげられる可能性を示唆している。本研究の一部は高銀地域経済振興財団の助成金により実施された。参考文献谷川亘ほか、2016、黒田郡水没伝承と海底遺構調査から歴史南海地震を紐解く:レビューと今後の展望、歴史地震、31、17-26

- 著者

- 舘野 真奈 山本 裕美 青木 奈穂 佐藤 吉朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.151-153, 2019-10-25 (Released:2020-01-17)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

食品にはオフフレーバーと呼ばれるにおいが感じられることがある.これはヒトの体に直接影響を及ぼすことはないが食品の品質を著しく低下させるものであり,食品にとって重要な問題である.ある食品のにおいが他の食品に移行する場合などがよく知られた例である.われわれは,これまで紙パックオレンジジュースの香気成分であるリモネンが未開封の状態で紙パック牛乳ににおい移りするという研究を続けてきた.その際にリモネンとは全く異なる匂いが牛乳から感じられる例が確認されていた.これは,オレンジジュース由来ではないことも確認できた.匂いの質としてはハロゲン系フェノールのような匂いであった.今回は,この匂い成分を明らかにすることを目的に研究を進めた.その結果,このオフフレーバー成分が2-ヨード-4-メチルフェノールであることが判明した.

1 0 0 0 OA GPUとLLVMを用いたOSレベルでの障害検知機構

- 著者

- 尾崎 雄一 山本 裕明 光来 健一

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告. [システムソフトウェアとオペレーティング・システム]

- 巻号頁・発行日

- vol.2019-OS-145, no.12, pp.1-10, 2019-02-21

情報システムに障害が発生すると大きな損失となるため,システム障害はできるだけ早く検知して復旧を行う必要がある.システム障害の検知を行うには,監視対象システムの外部から監視を行う方法と内部から監視を行う方法が挙げられる.しかし,外部から監視を行う場合はネットワーク障害などで監視を継続できなくなることがあり,内部から検知を行う場合はシステム障害の影響を受けて障害検知ができなくなる可能性がある.そこで,本稿ではシステム内部で監視でき,システム障害の影響を受けにくいGPUを用いて障害検知を行うGPUSentinelを提案する.GPUSentinelでは,GPU上の検知プログラムがメインメモリを参照することによってシステムの状態を取得する.OSのソースコードを最大限に利用して検知プログラムを記述可能にするために,LLVMを用いてプログラム変換を行う.Linux,GPUドライバ,CUDAを用いてGPUSentinelを実装し,意図的に発生させた障害が検知できることを確認した.

1 0 0 0 OA 耳小骨奇形の病態と連鎖再建術

- 著者

- 山本 裕

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.2, pp.69-76, 2013 (Released:2013-04-11)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

耳小骨奇形の病態や分類に関する今までの知見を整理し, 本症に対する術前診断の方法と限界, 適切な手術適応と術式について考察した.耳小骨の発生は胎生5週から7週の軟骨性耳小骨原基の誘導に始まる. その後, 伸長, 接触, 骨化, 吸収などのプロセスを経て, ツチ骨, キヌタ骨は24週までに, アブミ骨は胎生末期で形態が完成する. 臨床上の耳小骨奇形の分類としては, 本邦では船坂の分類が広く用いられており, 極めて有用性が高い. 加えて奇形の部位を耳小骨上の連続的な分布として分析することにより, 耳小骨上の奇形のフォーカスを明らかにすることができた.純音聴力検査の気導聴力閾値のうち, 250Hzと4,000Hzに着目し, それぞれの閾値が40dBを超えるか否かで症例を分類すると, 耳小骨離断を有する症例か, 固着を伴う症例かを8割以上の的中率で予想することが可能であった. 一方, ティンパノグラムや耳小骨筋反射での奇形の型の予測率は高くなかった. CT画像による術前診断はキヌタ・アブミ関節付近の欠損症例での診断率は向上していた.手術適応の決定に際しては, 気骨導差の信頼度, 中耳炎罹患の危険度などの特殊性を十分考慮しなければならない. また, 聴力改善手術を成功させるためには, 発生学的, 疫学的知識をもとに, 正確な病態の把握を行い, 適切な術式を選択し安全な手技で手術を行うことが重要となる. 病態が極めて多彩で, 確定診断は術中に得られるため, あらゆる病態を想定し, 手術の準備を行うことが必要である.

- 著者

- 稲垣 大輔 長谷川 慎一 吉田 達也 大佛 智彦 米山 克也 笠原 彰夫 山本 裕司

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.141-147, 2010-02-01 (Released:2011-12-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 2

はじめに:高齢者大腸癌症例の術後合併症のリスク因子を検討して,手術リスク評価法であるEstimation of Physiologic Ability and Surgical Stress(以下,E-PASS)の高齢者大腸癌に対する有用性の評価を行う.方法:2002年から2007年まで,当院において原発巣を切除した大腸癌の75歳以上82症例の臨床病理組織学的因子と術後合併症を検討した.E-PASSの術前リスクスコア(PRS),手術侵襲スコア(SSS),総合リスクスコア(CRS)を算出し,術後合併症とE-PASSとの関連を検討した.結果:術後合併症は36症例(43.9%)に発生した.合併症非発生群(A群)と発生群(B群)に分類した.PRS, SSS, CRSはすべてB群において有意に高値で,またB群にはCRS 0.5以上の症例が有意に多かった.腸管穿孔,低栄養,PS 2または3, ASA分類3または4の症例はB群に有意に多く認めた.多変量解析の結果,CRS 0.5以上が術後合併症発生に関する独立したリスク因子として選択された.考察:E-PASSは高齢者大腸癌症例に対するリスク評価法として有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA Rudolf Kalman教授の逝去に際し

- 著者

- 山本 裕

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.2-7, 2017-01-15 (Released:2017-07-15)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 空中映像と高速3Dジェスチャー認識技術の統合による低遅延な立体映像作業環境の実現

- 著者

- 安井 雅彦 M. Sakti Alvissalim 山本 裕紹 石川 正俊

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.134-140, 2016 (Released:2016-03-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 3

Recently, the importance of 3D interaction is increasing. We realize immersive 3D environment based on eyeware-free 3D image and high-speed hand gesture interface. For the aerial image, we use a display technology called AIRR and the 3D high-speed handtracking and gesture recognition make it possible to manipulate the aerial image in high-speed. The system we integrated is called “AIRR Tablet” which recognizes hands or any other objects in high-speed beyond human perception. We achieved immersive input and output having a small delay. We can perform operations without any physical contact (Drag&Drop, Punch, Drawing, and Pinching).

1 0 0 0 OA 相似形の定義の生成過程に関する一考察

- 著者

- 上垣 渉 山本 裕子 Uegaki Wataru Yamamoto Yuko

- 出版者

- 三重大学教育学部

- 雑誌

- 三重大学教育学部研究紀要. 教育科学 (ISSN:0389925X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.1-45, 1996-03-28

1 0 0 0 OA 透析患者の皮膚そう痒症に対する止痒外用剤の検討

- 著者

- 日下部 明彦 野里 洵子 平野 和恵 齋藤 直裕 池永 恵子 櫁柑 富貴子 結束 貴臣 松浦 哲也 吉見 明香 内藤 明美 沖田 将人 稲森 正彦 山本 裕司 森田 達也

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.906-910, 2017 (Released:2017-03-24)

- 参考文献数

- 13

死亡診断時の医師の立ち居振る舞いは,その後の遺族の悲嘆に大きく影響を及ぼすと考えられているが,現在の医学教育プログラムのなかには,死亡診断時についての教育内容はほとんど含まれていない.われわれは遺族アンケートを基に「地域の多職種でつくった死亡診断時の医師の立ち振る舞いについてのガイドブック」(以下ガイドブック)を作成した.本ガイドブックを用い,横浜市立大学医学部4年次生に対し授業を行い,授業前後で死亡診断時の困難感,自己実践の可能性を評価するアンケート調査を行い解析した.有効回答を得た39名において死亡確認についての困難感についての項目は,「死亡確認の具体的な方法」が最も高く,89.5%であった.しかし,授業前後では,死亡診断時における自己実践を評価する項目で有意な改善がみられた.死亡診断時の医師の立ち居振る舞いについての卒前教育にわれわれが作成したガイドブックは有効な可能性が示唆された.

1 0 0 0 IR ユーフォニアムにおける特殊奏法習得のための教材開発

- 著者

- 山本 裕之 小寺 香奈

- 出版者

- 愛知県立芸術大学

- 雑誌

- 愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music (ISSN:03898369)

- 巻号頁・発行日

- no.42, pp.199-210, 2012