- 著者

- 岡部 隆志

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.12-21, 2006-05-10 (Released:2017-08-01)

中国居住の少数民族は豊かな歌垣文化を持っている。日本古代の歌垣研究も少数民族の歌垣研究からの成果をもとに再検討が必要だ。例えば、少数民族の歌垣では、歌い手の世俗的な現実が歌に織り込まれることで、歌の掛け合いが持続していくという面がある。日本の歌垣論では歌垣を儀礼として捉えがちで、こういった歌の実態が見えてこない。少数民族の歌垣を踏まえれば、歌垣における歌についてのより深い考察が可能となるであろう。

1 0 0 0 霊術と霊術家 : 破邪顕正

1 0 0 0 OA 金銀鉱脈発見法 : 素人手引

1 0 0 0 OA 眼球運動計測による児童の文章理解能力の発達の検討

- 著者

- 神長 伸幸

- 出版者

- 独立行政法人理化学研究所

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2007

本研究は,小学校児童の読み理解の発達過程を眼球運動パターンの変化という視点で検討した。研究1では小学校3年生と5年生および成人に教科書の副読本より選出した文章を自然に理解しながら読むときの眼球運動を測定した。その結果,発達に伴って単語に停留する時間は短くなった。ただし,漢字表記語はひらがな表記語と比較して,発達による停留時間の短縮の度合いが低かった。研究2では小学校2年と4年生と成人を対象に,文章の分かち書きが読み理解に及ぼす影響を検討し,文を文節に分かち書きすることが読み理解の促進につながることが小学校児童でのみ示された。

1 0 0 0 OA キャリアデザイン談話室(10) 物理/化学/生物と迷う日々

- 著者

- 笹井 理生

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.140-142, 2022 (Released:2022-05-25)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA QM/MM法に基づいた溶液系のプロトン移動シミュレーション

- 著者

- 渡邉 宙志

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.119-121, 2022 (Released:2022-05-25)

- 参考文献数

- 10

水素イオンは生体分子の理解に重要だが,分子シミュレーションにおいて最も取り扱いが難しい対象で,従来小さな系でのダイナミクスしか再現できなかった.今回,ハイブリッド分子モデルQM/MM法を拡張することでバルクでのプロトン輸送を再現した.これによりタンパク質など巨大系のプロトン輸送も取り扱い可能になる.

1 0 0 0 岩波英和辞典

- 著者

- 島村盛助, 土居光知, 田中菊雄 共著

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 1958

- 著者

- 小林 直美

- 出版者

- 関西大学人権問題研究室

- 雑誌

- 関西大学人権問題研究室紀要 (ISSN:09119507)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, pp.2-24, 2020-10-31

1 0 0 0 位相幾何学の基礎概念

- 著者

- P.アレクサンドロフ 著

- 出版者

- 大雅堂

- 巻号頁・発行日

- 1946

1 0 0 0 OA 神経難病に対するロボットスーツHALの効果

- 著者

- 田端 洋貴 藤田 修平 脇野 昌司 辻本 晴俊 中村 雄作 阪本 光 上野 周一

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0842, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】当院では2015年10月よりロボットスーツHAL FL-05(以下HAL)を導入し運用を開始している。近年HALに関する報告は散見するが,神経難病に対する効果についての報告は僅少である。そこで当院における神経難病患者に対するHAL導入効果を検討したので報告する。【方法】HAL導入基準は,歩行補助具の有無や種類に関わらず,見守りまたは自立して10m歩行可能な神経難病疾患とした。対象は11例(男性5名,女性6名),平均年齢54.8±18.3歳で,対象疾患は,脊髄小脳変性症7例,筋ジストロフィー1名,筋萎縮性側索硬化症1名,多発性硬化症2名であった。1患者当りのHAL歩行練習実施時間は,着脱を併せて1回60分,アシスト量は被験者が快適に感じ,且つ理学療法士が歩容を確認しながら適宜調整した。歩行練習には,転倒防止の為にAll in oneを使用し,実施回数は1患者当り平均12.4±3.7回であった。測定項目は,歩行評価として10m最大歩行速度,バランス評価としてTimed Up and Go test(以下TUG)をHAL実施前(HAL前)とリハビリ終了後(HAL後)に測定した。統計学的分析にはWilcoxonの符号付き順位検定にて有意水準は5%未満とした。【結果】10m最大歩行速度は,HAL前0.75±0.31m/s,HAL後0.99±0.38m/s,歩幅は,HAL前0.45±0.11m,HAL後0.51±0.11m,歩行率は,HAL前95.7±28.8 steps/min,HAL後113.2±27.2steps/minであった。TUGはHAL前25.9±24.4s,HAL後17.4±9.7sであった。HALによるリハビリにより歩行速度や歩幅,歩行率などの歩行パフォーマンスと,バランス指標であるTUGにおいて有意な改善を示した。歩行速度の向上には歩幅と歩行率の改善が寄与するとされ,HALは荷重センサーにより重心移動を円滑に行わせ,律動的で一定の正確な歩行リズム形成により歩行率を高め,歩容などが改善した結果歩行速度が向上したと考えられた。また歩行速度の向上に求められるトレーニング要素としてはトレーニング量があり,HALが歩行アシストする事で身体にかかる負担が軽減された事により,歩行速度向上に繋がる十分な練習量の獲得が,過用・誤用症候群の出現なく達成出来たものと考える。【結論】神経難病は多くが進行性で,確立した治療法が無く,早期からのリハビリテーションによる機能維持が重要である。今回の結果から,HALによる歩行練習により歩行能力,バランス能力に改善効果を認めた。この事は,ADLやQOLの維持・向上につながり,神経難病に対する有効なリハビリテーションツールの1つとして非常に意義のあるものと考える。今後は,より効果の高い具体的な介入方法などを検証し,有効的なHALの使用方法の確立を目指していく。

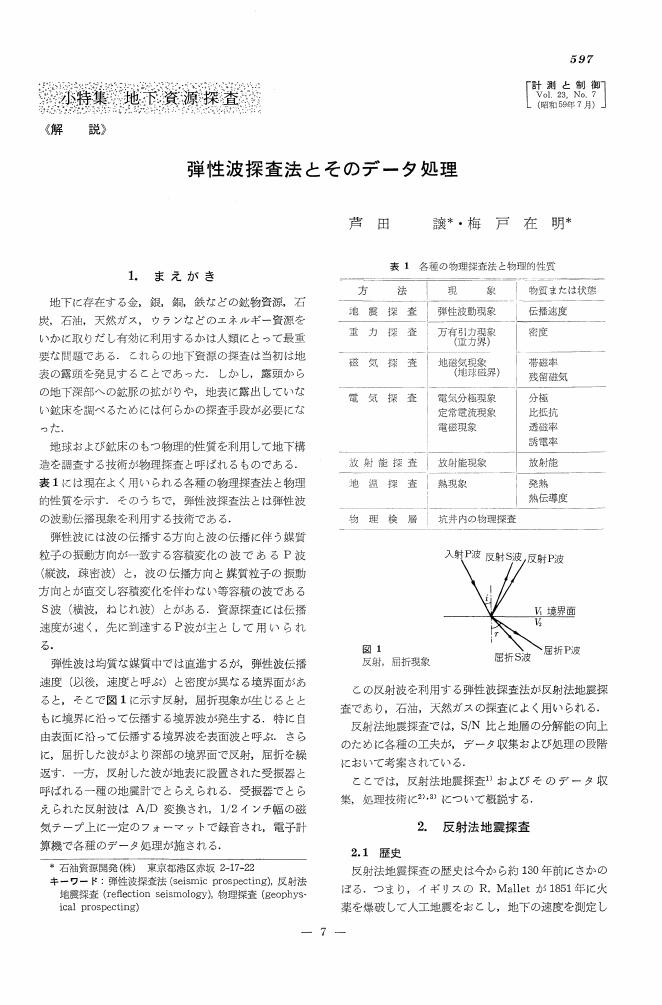

1 0 0 0 OA 弾性波探査法とそのデータ処理

- 著者

- 芦田 譲 梅戸 在明

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.7, pp.597-605, 1984-07-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 新谷 春乃

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.81-84, 2022-03-15 (Released:2022-03-28)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- 小島 敬裕

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.343-346, 2022-01-31 (Released:2022-01-31)

1 0 0 0 シナリオ = Scenario

- 著者

- 日本シナリオ作家協会 監修

- 出版者

- 日本シナリオ作家協会

- 巻号頁・発行日

- vol.5[(1)], 1949-01

1 0 0 0 OA メネトリエ病の1例

- 著者

- 西村 元一 二宮 致 橋本 之方 鎌田 徹 米村 豊

- 出版者

- Japan Surgical Association

- 雑誌

- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.951-955, 1993-04-25 (Released:2009-01-22)

- 参考文献数

- 15

メネトリエ病の報告例は増加しているが,まだ治療法および癌との関連性に関しては一定の見解が得られていない.われわれは保存的治療で効果が得られず,胃全摘術を施行したメネトリエ病の1例を経験したので,増殖帯の検討も含めて報告した. 症例は34歳男性.低蛋白血症を合併したメネトリエ病の診断で抗プラスミン剤,H2-プロッカーを投与したが無効であったため,胃全摘術を施行した.術後経過は良好で低蛋白血症は認めていない.また切除標本では増殖帯を検討したところ,増殖帯の拡大は認められたが,増殖細胞の密度や分布の異常は認められなかった. 今後,さらに癌化の可能性を探索することが治療法を選択する上での課題と思われた.

- 著者

- 三上 英司

- 出版者

- 山形大学高等教育研究企画センター

- 雑誌

- 山形大学高等教育研究年報 : 山形大学高等教育研究企画センター紀要 = Higher education research : Research Center for Higher Education, Yamagata University

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.8-12, 2009-03-31

はじめに 高等教育機関における教養教育に対して,入学生をインターフェースとして社会全体から求められている役割は,多様である。そもそも,現代日本においては「教養」という語の意味自体が,社会の多様化に連動して拡散し続けているように思われる。このような状況の中で,教養教育は,習得すべき明確な到達目標を示すことが一層困難になってきている。要請される事柄の全てに対応しようとするとき,その実現は一地方大学の許容能力を遥かに超えてしまう。それゆえに,多くの高等教育機関における教養教育は往々にして,社会的な要請から乖離した画一的なカリキュラムの殻に閉じこもったり,反対に現状へ近視眼的に反応して即戦力的スキルの習得を第一義とする講習会へと変容してしまったりする。さらに,本質的な問題はこれらの教養教育が,非常勤スタッフの手を借りなければ運営できない状態に陥っていることである。この現状は,学問の本来的な在り方を鑑みるとき,危機的と呼んで差し支えない。本来の「Liberal Arts」が培ってきた「普遍性」に対する社会全体の意識低下が,この状況を生み出した主因だといえる。一方,教養教育の場で学ぶこととなる新入生は,学力・モチベーションがともに,必ずしも高いとはいえない。この責を単に初等・中等教育の現場や学生自身の意識の低さに求めることは,問題解決のために何ら貢献しない。なぜならば,少なくとも入学生たちは選抜試験に合格し,本学に入学を許可された者たちであり,これらの学生に対しての教育が困難であることを訴えても,社会的な承認は,けして得られないからである。さて,昨今の学生の特徴で教員にとって最も重要な点は,学生個々の基礎的学力と彼らの求める事柄が,やはり多様化しているということである。現在の入学者選抜方法は,社会的な要請に応える形で実に多様化している。そのことによって学生の資質も,複雑化しているのである。このような現状に対応するために,大学の教養教育の現場では,まず授業を成立させなければならない。そのために学問の本質とは基本的に無関係な多くの授業実践方法に関するスキルが要求されている。FD活動に代表される教育方法改善活動が,平成以降,全国で活発になったという事実は,煎じ詰めれば様々な学生の状態を許容することになった現代日本の高等教育機関の現状の反映だと考える。

1 0 0 0 OA 日本近海における火山活動の監視と火山情報 : 第3回火山噴火予知シンポジウム

- 著者

- 土出 昌一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.89-91, 1997-03-07 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA プロポフォール麻酔の基本

- 著者

- 小板橋 俊哉

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.441-447, 2016-07-15 (Released:2016-09-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 2

プロポフォールが本邦で使用されるようになってから20年近くが経過している.本稿では,プロポフォール麻酔の基本について概説する.プロポフォールの効果部位濃度と血中濃度の違いや薬物動態学,薬力学についての基本的知識は必要である.また,薬物動態学的多様性と薬力学的多様性も考慮しなければならない.特に,年齢による変化や肥満患者への対応は実臨床において必須の知識である.一方,TCIポンプに表示される濃度はあくまで予測濃度であり,絶対値にこだわらないことも重要である.プロポフォールの効果を判定する際に,濃度を補完するツールとしてBISモニタなどの脳波モニタは有用である.