1 0 0 0 OA 昭和30年代初めのダム建設と集落移転

- 著者

- 関沢 まゆみ

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.207, pp.11-41, 2018-02-28

本論文は,高度経済成長期に向かう時代,昭和30 年代初期のダム建設と水没集落の対応に一つの形があることに注目して民俗誌的分析を試みたものである。広島県の太田川上流の樽床ダム建設で水没した樽床集落(昭和31~32 年に移転)と前稿でとりあげた福島県の只見川上流の田子倉ダム建設で水没した田子倉集落(昭和31 年に移転)とは,どちらも農業を主とした集落で,移転時には民具の収集保存や村の歴史記録の刊行,移転後の故郷会の継続など,故郷とのつながりの維持志向性が特徴的であった。とくに,樽床の報徳社を作った後藤吾妻氏,田子倉の13軒の旧家筋の家々などが,村人の面倒見がよく,村の存続の危機への対応のなかで村を守る連帯の中心となっていた。村の中には貧富の差が大きかったが,富める者が貧しい者の面倒をみるという近世以来の親方百姓的な役割が村落社会でまだ活きていた可能性がある。それに対して,岩手県の湯田ダム建設で水没した集落(昭和34~35年に移転)は農家もあったが鉱山で働く人が多い流動的な集落で,代替農地の要求はなかった。さらに樽床ダムより約30年後に建設された太田川上流の温井ダムの場合には1987年に集団移転がなされたが,その際村人たちは受身的ではなく能動的に新たな生活再建を進めた。このように,移転時期による差異や定住型か移住型かという集落の差異が注目された。そして,故郷喪失という生活展開を迫られた人たちの行動を追跡してみて明らかとなったのは,土地に執着をもたず都市部に出て行った人たちの場合は新しい生活力を求めて前向きに取り組んだということ,その一方,農業で土地に執着があった人たちはその故郷を記憶と記念の中に残しその保全活用をしながら現実の新たな生活変化に前向きに取り組んでいったということである。つまり,更新と力(移住型)と記憶と力(定住型)という2つのタイプの生活力の存在を指摘できるのである。もう一つが世代交代の問題である。樽床も田子倉も湯田もダム建設による移転体験世代の経験は子供世代には引き継がれず,「親は親,子供は子供」という断絶が共通している。

1 0 0 0 OA 電柱・電線は景観を損ねるか -評価者の評価モードに着目した検討-

- 著者

- 山田 歩

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.161-165, 2022 (Released:2022-04-28)

- 参考文献数

- 16

Utility lines are sometime criticized as a prime factor in the unsightly visual impression of Japanese landscapes. This research investigates a cognitive bias leading the landscapes to seem to be wirescapes. Participants evaluated two kinds of landscape pictures: one with electronic lines and another where the lines were digitally eliminated. When evaluated side by side, participants showed clear preference for one picture over the other, typically strong preferences for wire-free landscapes, although when evaluated separately, they showed no preference. The findings suggest that people, at least Japanese people living in Japan, are insensitive to utility lines in their vision and that those who are exposed to wirescapes tend to form a similar impression to those who exposed to wire-free landscapes in a typical real-life situation, where a comparison isn’t readily available.

1 0 0 0 恩給

- 著者

- 能率増進研究開発センター 編

- 出版者

- 国立印刷局

- 巻号頁・発行日

- vol.(9), no.212, 1996-09

- 著者

- Nobuhiko Maejima Kiyoshi Hibi Kenichiro Saka Eiichi Akiyama Masaaki Konishi Mitsuaki Endo Noriaki Iwahashi Kengo Tsukahara Masami Kosuge Toshiaki Ebina Satoshi Umemura Kazuo Kimura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.6, pp.1413-1419, 2016-05-25 (Released:2016-05-25)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 77 110

Background:Target lesion calcification is known to influence percutaneous coronary intervention. We evaluated the effects of rotational atherectomy (RA) and subsequent balloon angioplasty on calcified coronary lesions using optical coherence tomography (OCT).Methods and Results:Thirty-seven calcified lesions in 36 patients were treated with RA followed by balloon angioplasty and stent implantation. In all patients, serial OCT images obtained after RA, after balloon angioplasty, and after stent implantation were analyzed at 1-mm intervals. The arc and thickness of the calcium component were measured after RA. The formation of calcium cracks was assessed after balloon angioplasty. A total of 625 segments were analyzed. The formation of calcium crack after balloon angioplasty was associated with greater stent cross-sectional area (7.38±1.92 vs. 7.13±1.68 mm2, P=0.035) as well as greater lumen gain (3.89±1.53 vs. 3.40±1.46 mm2, P<0.001). Segments with calcium cracks after angioplasty had a larger median calcium arc (360°, IQR, 246–360° vs. 147°, IQR, 118–199°, P<0.001) and a thinner calcium thickness (0.53±0.28 vs. 1.02±0.42 mm, P<0.001) than those without. The optimal thresholds of calcium arc and calcium thickness for the prediction of cracks were 227° and 0.67 mm, respectively.Conclusions:Larger calcium arc and thinner calcium thickness were associated with formation of calcium crack. Presence of calcium crack was the important determinant of optimal stent expansion. (Circ J 2016; 80: 1413–1419)

1 0 0 0 現代文学総説

- 著者

- 西尾実, 近藤忠義 共編

- 出版者

- 学灯社

- 巻号頁・発行日

- vol.第3 (現代思想研究篇), 1952

1 0 0 0 OA 74 プロスタグランジン類の合成

- 著者

- 鈴木 正昭 柳沢 章 野依 良治

- 出版者

- 天然有機化合物討論会実行委員会

- 雑誌

- 天然有機化合物討論会講演要旨集 26 (ISSN:24331856)

- 巻号頁・発行日

- pp.569-576, 1983-09-15 (Released:2017-08-18)

The tandem organocopper conjugate addition with α,β-unsaturated ketones/aldehyde trapping of the enolate intermediates provides an efficient way of vicinal carba-condensation. Methyl esters of prostaglandin (PG) D_1, D_2, and I_2 haveb been synthesized on the basis of this strategy. Combination of (R)-4-t-butyldimethylsiloxy-2-cyclopentenone, an organocopper reagent derived from (S,E)-1-iodo-3-tetrahydropyranyloxy-1-octene, and 6-methoxycarbonylhexanal leads in one step to a PG skeleton, 7-hydroxy-11-O-t-butyldimethylsilyl-15-O-tetrahydropyranyl-PGE_1 methyl ester. Dehydration, giving a Δ^7-PGE_1 derivative, followed by tributyltin hydride reduction affords 11-O-t-butyldimethylsilyl-5-O-tetrahydropyranyl-PGE_1 methyl ester. Stereoselective reduction of the 9-keto group, leading to the 9α alcohol, tetrahydropyranyl protection of the hydroxyl function, and desilylation give 9,15-O-bis(tetrahydropyranyl)PGF_<2α> methyl ester. Jones oxidation of the 11-hydroxyl group and removal of the tetrahydropyranyl protective groups completes the synthesis of (+)-PGD_1 methyl ester. The three-component coupling process using 6-carbomethoxy-2-hexynal as α sidechain unit gives 5,6-dehydro-11-O-t-butyldimethylsilyl-15-O-t-tetrahydropyranyl-PGE_2 methyl ester. Stereoselective conversion of the 9-keto group to 9α hydroxyl, removal of the 7-hydroxyl by the Barton's procedure, and partial hydrogenation of the 5,6-triple bond over Lindlar catalyst produce 11-O-t-butyldimethylsilyl-15-O-tetrahydropyranyl-PGF_<2α> methyl ester. (+)-PGD_2 methyl ester is obtainable from this intermediate by the procedure as described above. 5,6-Dehydro-11-O-bis(t-butyldimethylsilyl)PGF_<2α> methyl ester is obtained in four steps from (R)-4-t-butyldimethylsiloxy-2-cyclopentenone via the three-component coupling process. Intramolecular alkoxymercuration of the acetylenic alcohol, followed by reductive demercuration and desilylation has realized a short synthesis of (+)-PGI_2 methyl ester.

1 0 0 0 OA 放射線治療後にみる帯状疱疹疹の発症とその対策

- 著者

- 早川 和重 三橋 紀夫 岡崎 篤 中野 隆史 玉木 義雄 山川 通隆 伊藤 潤 平岡 成恭 原 富夫 新部 英男

- 出版者

- The Kitakanto Medical Society

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:00231908)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.17-24, 1984-02-20 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 21

From January 1970 to June 1982, among 4, 294 patients with malignant neoplasms, herpes zoster (HZ) occurred in 87 (2.0%) after irradiation. The incidence of HZ infection was rather high in patients with malignant lymphoma (8.3%), epipharyngeal cancer (8.2%), ovarial tumor (4.8%) and testicular tumor (4.2%). Most of these patients received extensive radiation therapy along the spinal cord and/or nerve root.The location of HZ infection was devided as follows : HZ infectious lesion located in the area of (I-A) innervated segment of the irradiated nerve root (74%), (I-B) irradiated dermatome (3%) and (II) not associated with radiation field (23%).In 55 (86%) of 64 patients of I-A, HZ infection occurred within one year, particularly in six months (41 cases (64%)) after the complesion of radiation therapy. This incubation period between completing irradiation and the manifestation of HZ infection was likely to be compatible with the period between radiation therapy and earlier radiation injury. Among 20 patients in Group II, 12 patients (60%) developed HZ infection over a year after irradiation.The cumulative 5-year survival of these patients except for the patients with malignant lymphoma was 42% and HZ infection was considered to have no prognostic significance.In 19 cases treated with 3-Germylopropionic acid sesquioxide (Biositon-8), all were free of severe neuralgia and 11 patients were cured within 2 weeks. Ongoing clinical trial investigating the use of Biositon-8 appears promising against HZ infection.

1 0 0 0 OA ヒト・ブイブリノーゲンに対するプロピオラクトン・紫外線併用処理に関する研究

- 著者

- 須山 忠和 若月 喬

- 出版者

- 金沢大学十全医学会

- 雑誌

- 金沢大学十全医学会雑誌 (ISSN:00227226)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.251-255, 1966-12-01

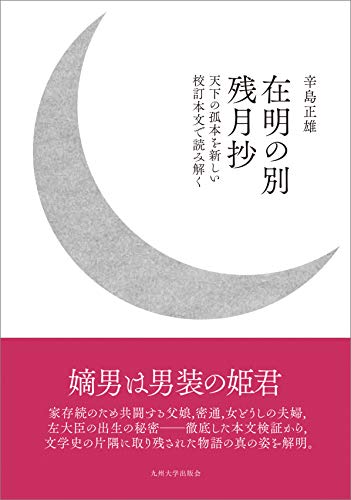

1 0 0 0 在明の別残月抄 : 天下の孤本を新しい校訂本文で読み解く

- 著者

- 波多野 純 小澤 弘 加藤 貴 丸山 伸彦

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住宅総合研究財団研究年報 (ISSN:09161864)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.191-200, 1996 (Released:2018-05-01)

本研究は,江戸の多様な住空間と都市空間を,屏風絵など当時の絵画資料から読み解くことを目的とする。絵画を歴史の資料として用いる際の分析方法は確立しておらず,絵画を当時の情景の直写と誤認している研究も少なくないのが現状である。絵画は,あくまでも絵師の創作物であり,絵師や注文主の意図-時代の意志-を読み解くことによって,はじめて生きた歴史資料となる。本研究の中心資料である歴博本『江戸図屏風』(国立歴史民俗博物館蔵)は,三代将軍徳川家光の事績顕彰を目的とし,明暦大火以前の江戸と近郊が描かれた。そこには,支配者側からみた江戸の都市構造-封建的身分秩序の空間的表現-が反映されている。しかし,制作年代は,不明である。後年の制作とすれば,制作年代における絵師や注文主の意図,つまり家光の事績や時代を,あらまほしき江戸の姿として捉えたい注文主は誰で時代はいつかが,次の課題となる。いっぼう,歴博本において,地図的な都市構造と具体的な景観は,段階を追って画面に定着された。まず,寛永江戸図をもとに,江戸の支配構造を空間的に理解し,画面に割り付ける。つぎに,地域ごとに地図概念を導入し,縮尺(武家地1/1000,町人地1/1000~1/1500)を定めて道や屋敷地割りを行なう。さらに,表現したい建築や印象的な景観を,縮尺(1/300)を変え,誇張して表現する。この場合,水平方向と垂直方向で縮尺を変え,高さを誇張(3階櫓の高さは1/100)して表現することも多い。絵画表現における誇張,なかでも縮尺の自在な変換を,コンピューター・グラフィックスを用いて整理し,統一した縮尺の立面図とすると,現実の景観と心象風景の差が明確になる。大名屋敏の表門や御成門は,長大な練塀のごく1部に過ぎないが,絵師の表現対象としてははるかに大きく,道行く人にとっても強く印象に残った。それを縮尺を変換して表現した。町人地の3階櫓では,さらに高さを誇張して,整備された武都のイメージを強調した。この心象風景こそ,徳川が目指した江戸の姿であった。

1 0 0 0 OA 内山先生との出会いと行動療法学会のスタート(<特集>内山喜久雄先生)

- 著者

- 小林 重雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.139-140, 2014-09-30 (Released:2019-04-06)

1 0 0 0 OA 体重と身長から体厚を求める方法

- 著者

- 小川 憲一

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.50-56, 2009-01-20 (Released:2009-02-11)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 6 7

With attention given to the fact that information on weight and height is available in advance from electronic medical charts, we devised a method for determining body thickness on the basis of a simple calculation. The formula is as follows: body thickness=weighta×heightb×f. In order to obtain body thickness from the above formula, it is necessary to determine optimal factors of a, b, and f. Therefore, the formula is modified to give f=body thickness/weighta×heightb. Then, a multiplier of a with b is changed to determine a combination in which f is varied to the smallest extent. Every site of the body is checked to find that an optimal multiplier of a with b is weight0.6×height–0.8. This multiplier is applicable to all sites of the body. Then, f is given as a median of 15 to 74 cases in which calculation is made for each case based on the formula of weight0.6×height–0.8 and the body thickness. A difference between calculation values and measured values is equivalent to the variation of f in which the median is given as 100%. The variation of f at all sites of the body is 3% to 11% in terms of average absolute deviation. The calculation difference is obtained by the formula of body thickness×average absolute deviation. Where the calculation difference is within the above range, clinical practices will be influenced to a small extent. Thus, this study will provide an effective method for determining body thickness.

- 著者

- 若井 絹夫 富山 栄子

- 雑誌

- 事業創造大学院大学紀要 (ISSN:21854769)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.99-114, 2021-04

国内の地域通貨は、町井・矢作[2018]によれば、地域商店街の活性化の方策として各地で取り組まれるようになった経済的効果を目的とするものとコミュニティの再生や人のつながりを目的に市民団体が主体となって取り組んだものの2つの流れがある。2005年から新たな発行主体による電子地域通貨の発行が増えている。本稿では飛騨信用組合の導入した「さるぼぼコイン」と気仙沼地域戦略の「気仙沼クルーカード」の事例から地域の課題と密接に関連する事業主体が導入した電子地域通貨の目的と運営及び機能の変化を明らかにし、2 つの地域社会の資金流通と電子地域通貨の役割について考察した。その結果、金融機関と地方自治体が発行主体となることで、地域の課題解決が地域通貨の目的となり独自の工夫や顧客情報の活用を行っていることを確認できた。さらに地域の資金流通の構造と電子地域通貨の運営に整合性があること、利用者数と利用額の推移から電子地域通貨の効果について確認した。

1 0 0 0 OA RDDサンプリング手法の比較研究(会員から)

- 著者

- 島田 喜郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, pp.45-55, 2004-03-31 (Released:2017-03-31)

- 被引用文献数

- 1

米国には1960年代以来、さまざまなRDDサンプリング手法を開発してきた長い歴史がある。日本では、近年ようやく電話調査でRDDサンプリングが使われるようになったばかりである。RDDの理論的な発展の成果が日本語で利用できればその価値は大きいはずだが、そのような文献は存在していない。この論文の目的は、いくつかの重要なRDDサンプリング手法のレビューを提供することにより、その欠落を補うことである。稼動中のすべての局番の0000-9999の番号を抽出フレームとする稼動局番フレーム法は、RDDサンプリングの原型である。この方法は電話世帯を完全にカバーするが、抽出した電話番号の世帯ヒット率が非常に低い。このレビューでは、世帯ヒット率が「抽出フレームの縮小」によって改善されることを提示し、それぞれの手法がどのように抽出フレームの縮小を達成しているかを論じる。Waksberg法やSudman法では、二段抽出法を使い、一段目で世帯用番号を含まないバンクを排除する戦略によって抽出フレームを縮小した。電話帳情報を使う手法は電話帳掲載番号を含まないバンクを排除することによる抽出フレーム縮小効果を利用している。電話帳情報を使うと世帯用番号がすべて非掲載であるバンクが「脚切り」されるが、「非比例層化抽出法」は電話帳情報を使いながら「脚切り」を発生させない方法である。最近では、使われていない番号を自動的にスクリーニングすることが可能になり、それによって、原型のままの稼動局番フレーム法を使っても十分効率的なRDDサンプリングができるようになった。

1 0 0 0 IR 公的統計の現代的意義並びに作成技法及び利用の高度化に関する研究

- 著者

- 清水 誠

- 出版者

- RIKKYO UNIVERSITY(立教大学)

- 巻号頁・発行日

- 2017

元資料の権利情報 : CC BY-NC-ND