13 0 0 0 OA 高齢者の疑似科学信念と健康法への態度

- 著者

- 菊池聡 石川幹人#

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会第57回総会

- 巻号頁・発行日

- 2015-08-07

科学的な主張の外観がありながら,実際には適切な科学的な方法論が適用されていない誤った主張や言説は,疑似科学やニセ科学と呼ばれる。日本では血液型性格学やマイナスイオンなどがその代表とされる。疑似科学信奉は,迷信や占い信奉などと並んで,超常信念(paranormal belief)の一つと位置付けられる。こうした超常信念は,しばしば科学的知識や合理的思考の欠如と関連づけられるが,一方で合理的・適応的な役割も担うことも指摘されている(菊池,2012)。 疑似科学が一般社会もたらす深刻な問題の一つとして,疑似科学にもとづく一部の補完代替医療や健康法などが無批判に信用され,健康被害が引き起こされることがある。こうした健康法・健康食品の利用は,高齢者にとって強い関心事といえるが,石川(2009)の調査では,新聞に掲載される疑似科学的広告の9割以上が健康食品を扱っているという現状がある。 高齢者の超常信念は青少年と異なる特徴を持つことは松井(2001)や菊池(2013)などで示されているが,心理学領域での超常信念の研究は,合理的思考と対比される文脈で,青少年を対象として行われることが多かった。そこで,本調査では,現実に,科学的に根拠の無い(効果の疑わしい)医療や健康法のユーザーとなりうる高齢者を対象として,科学的な立場からの批判が受け入れられにくい背景要因について検討を行った。方法調査協力者 シルバー人材センター登録者で会員研修会に参加した585名に調査用紙への回答を依頼し,郵送法で回収した。有効回答者,267名。年齢は61歳から88歳まで。平均71.5歳(SD=4.9)。質問紙・日常生活での健康への態度 健康状態や,健康法・健康診断への取り組み,メディアを通した健康情報の収集などについて尋ねた。11項目5件法。・疑似科学的言説への態度 「マイナスイオンを使った器具で健康状態が改善できる」など,疑似科学的主張や,健康食品の効能,科学的気象予測など計7種類の主張に対して,それぞれ「信頼できる↔信頼できない」「興味がある↔興味がない」「科学的↔非科学的」の各5件法。信頼性の評定を疑似科学信念得点とした。・科学的懐疑への態度 『自分が愛用している健康食品や健康法に対し科学的な根拠がはっきりしないのではないか,という意見を聞かされた』場面を想定させ,そこで取る態度について尋ねた。「根拠を知ろうとする」「感情的に反発する」「自分の実感を信用する」など7項目5件法。・その他,迷信への態度や科学への態度など。結果 疑似科学的主張への信頼度(肯定率)を,菊池(2013)の同県内高校生データと比較すると,血液型(高齢者肯定率25%)はほぼ同等だが,マイナスイオン(15%)や地震雲(27%)の肯定率は半分程度であった。また,疑似科学の信頼性評定は科学性評価と.r=65~.75の相関があり,高齢者はこれらを迷信としてではなく科学性をもとに信頼度を評価していることが示された。 「科学的懐疑への態度」項目を因子分析によって「情報探索」「感情的反発」「失望」「無関心」の4尺度とし,日常の健康への態度や疑似科学信念との関連を重回帰分析によって求めた(Table.1)。その結果「情報探索」は,「日常的健康情報収集」「性別(男性)」と有意な関連があった。一方,「反発」「失望」「無関心」といったネガティブな態度は,すべて「疑似科学信念」と正の関連性が示された。その他の健康への態度や,迷信態度,年齢などとの関連性は見られなかった。考察 科学的立場からの懐疑論や疑似科学批判は,しばしば科学的根拠の乏しさや不十分さを批判するパターンを蹈襲する。しかし,高齢者はある種の科学性にもとづいた理性的判断のもとで疑似科学信念に至るがゆえに,批判的な指摘に対して,判断の誤りを指摘されたようにとらえ,ネガティブな反応をする傾向があると推測できる。これは有効な科学コミュニケーションのあり方や現代社会の問題としての疑似科学を考える上で重要な示唆となりうるものである。

13 0 0 0 ビブリオバトル : 書評により媒介される社会的相互作用場の設計

- 著者

- 谷口 忠大 川上 浩司 片井 修

- 出版者

- ヒュ-マンインタフェ-ス学会

- 雑誌

- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.427-437, 2010-11-25

- 被引用文献数

- 4

13 0 0 0 OA 南海トラフ沿いの巨大地震に伴う右横ずれ逆断層構造

- 著者

- 粟田 泰夫 杉山 雄一

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.231-233, 1989-06-24 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4

13 0 0 0 OA <講演>イタリア哲学の回帰--その起源とアクチュアリティ

- 著者

- エスポジト ロベルト

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科岡田温司研究室

- 雑誌

- ディアファネース -- 芸術と思想 = Diaphanes: Art and Philosophy (ISSN:21883548)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.5-16, 2014-03-30

<訳> 佐藤友一郎、池野絢子、多賀健太郎

- 著者

- 厳島 行雄

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.17-28, 2014

飯塚事件におけるT氏の目撃供述の正確さの心理学的鑑定を行った。飯塚事件とは、小学生2女児が自宅から小学校に登校中に行方不明になり、翌日死体で発見された事件である。T氏の供述とは、この二人の所有物が遺棄されていた場所を事件当日のお昼前に、国道332号の山の中のワインディングロードを軽自動車で走行中(25KM)に、左に急に曲がる下りの坂道で目撃したというものである。目撃から12日後には事件担当の刑事を現場に案内し、その場所を迷いながらも特定し、目撃した人物と車の詳細について供述した。問題となるのは、その人物および停車中の供述内容が極めて詳細であり、そのような詳細な出来事の記憶が果たして本人の経験した目撃に由来するのかという点である。この問題を解決するために、目撃されたとされる場所を利用して、30名の実験参加者によるフィールド実験を行った。実験ではT氏の視認状況を再現することを試みた。その結果、T氏のような詳細を報告できる者は一人もいなかった。この目撃供述は、T氏の面接以前に犯人のものとされる車を調べた警察官によって作成されたことが、本鑑定書の作成後にわかった。このことはその捜査官によって車の詳細に関する誘導が行われた可能性を推察させる。

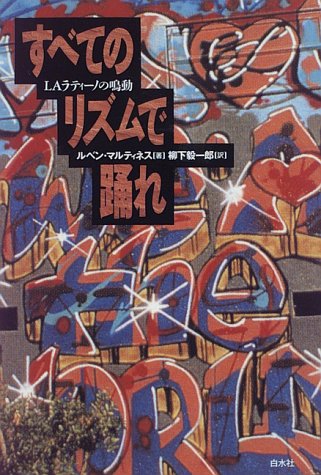

13 0 0 0 すべてのリズムで踊れ : LAラティーノの鳴動

- 著者

- ルベン・マルティネス著 柳下毅一郎訳

- 出版者

- 白水社

- 巻号頁・発行日

- 1996

- 出版者

- 親子読書地域文庫全国連絡会

- 雑誌

- 子どもと読書

- 巻号頁・発行日

- no.397, pp.14-17, 2013-01

13 0 0 0 文化的自己観と心理的プロセス(<特集>異文化間心理学と文化心理学)

- 著者

- 北山 忍

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.153-167, 1995

- 被引用文献数

- 3

Cultures vary considerably in the views of self that are historically constructed and tacitly shared therein. In European-American cultures there is a strong belief in the independence of self from others, giving rise to a major life task of discovering, confirming, and expressing positively valued internal attributes of the self. By contrast, many Asian cultures do not value such independence. Instead, they emphasize the interdependence of self with others. A major life task of these cultures involves forming and maintaining a social relationship of which the self is seen as its meaningful part. In turn, these cultural views of self as independent or as interdependent shape the very nature of social psychological processes that have traditionally been assumed to be cross-culturally invariant. Within this theoretical framework, cross-cultural differences in a variety of psychological processes including cognition, emotion, and motivation are reviewed and integrated. Implications are discussed for future directions of social psychology in Japan.

13 0 0 0 OA アッラー,神,アラーの神 ―イスラームの日本的理解をめぐる一考察―

- 著者

- 大塚 和夫 Ohtsuka Kazuo オオツカ カズオ

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.383-419, 1984-08-31

13 0 0 0 OA 創発する絵画 [要旨]

13 0 0 0 OA ジャック・ラカン,理論の実践 : アルチュセールとの距離

- 著者

- 上尾 真道

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.73-100, 2013-03-25

本論は,20世紀の思想史および精神分析運動史の中で極めて異例の影響力を誇った,ジャック・ラカンの60年代の理論的取り組みの背景を,その起点としてのアルチュセールとの出会いから検討することを目標とする。はじめに確認できるのは,所属していた組織から63年に「破門」されたラカンと,マルクス主義哲学の革新を準備していたアルチュセールとの間には,技術的,自然発生的イデオロギーの「外部」において,自らの携わる学問を科学として救出するという課題が共有されていたことである。アルチュセールはこのとき,ラカンの精神分析を評して「精神分析は科学である」と述べることになるのだが,反対に,ラカンがそこで深めたのは,むしろ精神分析と科学のあいだに既に共有されている出発点としての主体性の問題であった。では,この基礎のもと,ラカンが立て直す実践は,どのような「理論の実践」によってイデオロギーから守られることになるだろうか。ラカンとアルチュセールの共通の学生であったジャック・アラン・ミレールによる論理学を応用した主体理論の定式化は,アルチュセールの批判が示唆するように,実践への接続が明白ではない。問題は,真なる理論の記述ではなく,実践のうちでイデオロギーと切断とを対置することである。理論の実践もまた,ひとつの作業平面の内部で排除されている極限へ向かう,切断のための緊張をたたえていなければならず,その点においてラカンとアルチュセールには改めて共通のものを見出せるであろう。ラカンは,こうした極限にある原因の位置に,真理の身分を持つ対象を位置づけ,知に関する実践が目指す地点を指し示すのである。

13 0 0 0 ポケモンGOの衝撃と可能性

13 0 0 0 OA イケチョウガイによる諌早湾干拓調整池の水質浄化に関する研究

- 著者

- 石崎 修造 浦 伸孝 右田 雄二

- 出版者

- 長崎県環境保健研究センター

- 雑誌

- 長崎県環境保健研究センター所報 = Annual report of Nagasaki Prefectural Institute for Environmental Research and Public Health (ISSN:09140301)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.47-52, 2008-11 (Released:2011-07-20)

13 0 0 0 OA 女の祭り

- 著者

- 井本 英一

- 出版者

- 大阪外国語大学

- 雑誌

- イラン研究 (ISSN:18800033)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.39-76, 2007

13 0 0 0 ゼリープリンター

- 著者

- 大和田 茂

- 出版者

- 一般社団法人日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.47-50, 2006-10-26

- 被引用文献数

- 3

我々は,形状をゼリーの内部にプリントするゼリープリンターを提案する.このプリンターでは,出力形状が柔らかいゼリーであるために,加工が非常に容易であることが大きな利点としてあげられる.これにより,コンピュータの内部の情報を実世界に取り出し,変形したり加工したり食用にすることが可能となる.さらに,三次元の標高データを出力することもできるので,自由に切ってその断面をみることも可能である.

13 0 0 0 伝統と啓蒙 : 近世ドイツの思想と宗教

13 0 0 0 IR 行動分析学からみたTEACCHプログラム

- 著者

- 島宗 理

- 出版者

- 鳴門教育大学

- 雑誌

- 鳴門教育大学研究紀要 (ISSN:13434403)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.197-204, 2003

国立情報学研究所『研究紀要公開支援事業』により電子化。

13 0 0 0 自治体のガバナンス強化の取組み : 大阪府監査改革の軌跡と効果

- 著者

- 清水 涼子

- 出版者

- 日本地方自治研究学会

- 雑誌

- 地方自治研究 : 日本地方自治研究学会誌 (ISSN:09142622)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.28-42, 2013-08

13 0 0 0 板倉事件と細川家九曜の紋章 : 板倉事件の概要

- 著者

- 鈴木 喬

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 熊本史学 (ISSN:03868990)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.30-38, 1998-03-25