- 著者

- 柳澤 綾 秋山 早紀 加藤 翼 篠塚 直哉 加隈 良枝 金子 俊彦 小澤 洋平

- 雑誌

- 帝京科学大学紀要 = Bulletin of Teikyo University of Science (ISSN:18800580)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.123-128, 2020-03-31

1 0 0 0 OA 八日と十六時間で世界一周飛行

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

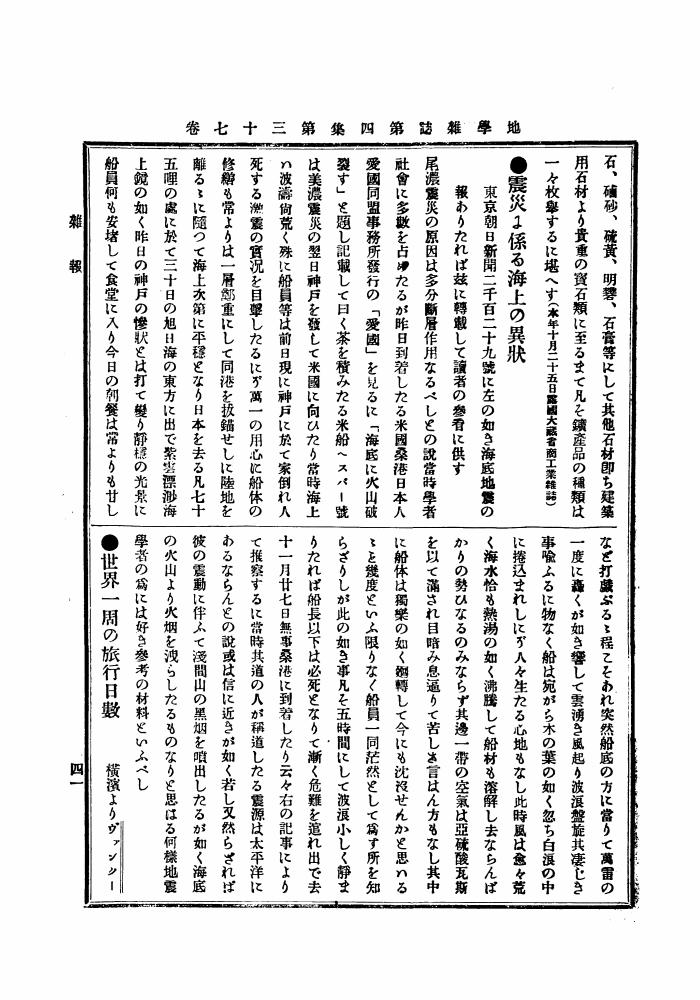

- vol.43, no.11, pp.661a-662, 1931-11-15 (Released:2010-12-22)

1 0 0 0 OA 世界一周の族行日數

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.41a-42, 1892-01-25 (Released:2010-12-22)

1 0 0 0 OA 世界一周雜記

- 著者

- 坪井 正五郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.343-351, 1911-09-10 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 児童に対する集団社会的スキル訓練(原著)

- 著者

- 後藤 吉道 佐藤 正二 佐藤 容子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.15-24, 2000-03-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 8

本研究では、集団SSTを通して学級内の仲間関係が改善されるかどうかを検討するために、小学2年生の児童を対象にして学級を単位とした3セッションからなる集団SSTが行われた。標的スキルは、適切な働きかけと応答であった。訓練は、教示、モデリング、行動リハーサル、フィードバック、強化からなるコーチング法の手続きに従って行われた。その結果、訓練群の児童は、統制群の児童よりも訓練前から訓練後にかけて、社会的スキル得点が有意に増加し、引っ込み思案得点が有意に減少した。また教師による社会的スキル評定においても、訓練群の得点が訓練後に有意に増加していることが確かめられた。さらに、好意性指名得点は、訓練群のみ訓練後に得点の増加が認められた。これらの結果から、集団SSTは、社会的スキルの獲得を促進するばかりでなく、仲間に対するポジティブな見方を高めることが明らかにされたといえよう。

- 著者

- 藤井 健志

- 出版者

- 公益社団法人 日本ビタミン学会

- 雑誌

- ビタミン (ISSN:0006386X)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.5-6, pp.319-323, 2020-06-25 (Released:2021-06-30)

コエンザイムQ10の研究には、長く酸化型コエンザイムQ10(ユビキノン)が使われていたが、活性型である還元型コエンザイムQ10(ユビキノール)の工業生産が開始された2000年以降はユビキノールを用いた臨床研究が行われるようになった。 ユビキノールが関連する疾患には、体内濃度の低下が関連していることが多い。ユビキノール生合成遺伝子の一塩基多型も疾患との関連が示されているが、それら疾患の半分近くが脳神経系という特徴がある。パーキンソン病患者に対するダブルブラインド試験では、300mg/dayの摂取量でドーパミンとの併用効果が示された。一方、健常人を対象としたダブルブラインド試験は100~150mg/dayで行われている。疲れがちな健常者を対象とした試験では、疲労感や眠気の改善、意欲の向上が認められた。軽い季節性のアレルギー様の症状を持つ健常人に対しては、眼や鼻のかゆみと睡眠の改善が示された。 長期摂取による安全性と効果を評価している地域密着型臨床研究では、長期摂取時の安全性と共に自覚的QOLや認知機能の改善が示唆された。更に摂取を中断することによって血中濃度と共に自覚的QOLが低下することも示唆された。 このようにユビキノールは幅広い臨床症状の改善が示唆されており、その活用が期待できる。

1 0 0 0 OA 集会の自由と公用物管理権 ―金沢市役所前広場事件を素材に

- 著者

- 山崎 友也 YAMAZAKI Tomoya

- 出版者

- 金沢大学人間社会研究域法学系

- 雑誌

- 金沢法学 = Kanazawa law review (ISSN:0451324X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.109-123, 2021-07-31

1 0 0 0 OA マリールイーゼ•フライサー

- 著者

- 三上 雅子

- 出版者

- Japanische Gesellschaft für Germanistik

- 雑誌

- ドイツ文學 (ISSN:03872831)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.46-57, 1993-10-01 (Released:2008-03-28)

Die Berliner Inszenierung von "Pioniere in Ingolstadt“ im Jahre 1929 war einer der größten Theaterskandale in der Weimarer Zeit. Der Skandal, der durch Brechts Regieanweisung verursacht wurde, lenkte das öffentliche Interesse auf die achtundzwanzigjährige Marieluise Fleißer. Damit war die Autorin aber zugleich auch der Kritik ausgesetzt. Dieses traumatische Erlebnis führte zum Bruch mit Brecht. 1935 heiratete sie den Tabakhändler Bepp Haindl. Die politische veränderte Situation durch den Nationalsozialismus, aber auch persönliche Probleme in ihrer Ehe nahmen ihr die Kraft zum Schreiben. In ihrer "Ingolstädter Vorhölle“ lebte sie isoliert und literarisch völlig vergessen.Mit dem Jahre 1968, nach fast vierzigjährigem Vergessen, setzte ihre Wiederentdeckung ein. Junge Dramatiker-besonders seien hier Franz Xaver Kroetz, Rainer Werner Faßbinder und Martin Sperr erwähntstellten sich bewußt in ihre Nachfolgen: Ihr Werk nehme das "Neue Volksstück“ vorweg, indem es die Unterdrückungsmechanismen in der Provinz sowie die sprachliche Verarmung der dort Lebenden bloßlege. Sie allein auf these Vorwegnahme zu reduzieren, bedeutet allerdings, andere Dimensionen ihres Werks auszublenden.Das Stück "Pioniere“, das Brecht als eine wesentliche Stufe in der Entwicklung zum epischen Theater ansah und die jungen Dramatiker am meisten beeindruckte, war für die Autorin vor allem "ein Stück zwischen Soldaten und Dienstmädchen“.Über ihr eigenes literarisches Anliegen sagt Fleißer: "Ich könnte immer nur etwas zwischen Mann und Frau machen.“ Damit benennt sie das zentrale Thema ihres künstlerischen Schaffens.Das Schreiben über "etwas zwischen Mann und Frau“ ist nicht nur literarisch, sondern auch biographisch motiviert. Die Suche nach und zugleich die Flucht vor männlicher Autorität ist prägend für Fleißers Lebensgeschichte und ihre literarischen Gestalten. Zutritt zur literarischen Öffentlichkeit vermittelten ihr stets Männer. Als schreibende Frau uwollte sie mehrfach Grenzen, so die zwischen Mann und Frau, Provinz und Großstadt, überschreiten. Aber vor dem entscheidenden letzten Schritt schreckte sie immer zurück. Ihr Selbstverständnis war dabei nicht frei von traditionellen Rollenmustern. Sie war der Ansicht, daß Theorielosigkeit und Unbewußtheit Wesensmerkmale weiblichen Schreibens seien. Nur mit männlicher Hilfe meinte sie die formale Ausgestaltung meistern zu können.Das ist aber nicht so zu verstehen, als babe sie durch die Orienticrung an "männlicher“ Schreibweise auf eigenen Stil sowie eigene Formgestaltung verzichtet. Ihr literarisches Ich ist weitaus kühner und eigenständiger als ihre Selbstaussage. Schreibend nimmt sie Abstand vom Selbsterfahrenen und verwandelt es ins Exemplarische.Ihre Ausdrucksweise ist naiv; aber das ist die Naivität des "Hochstaplers“, denn mit dieser Sprache legt Fleißer die Ausbeutung der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft offen, nicht ohne auch die Frauen-sich selbst eingeschlossen-dabei mit zu kritisieren, lassen sie doch eine solche Ausbeutung zu.Sprache ist in "Fegefeuer in Ingolstadt“ kein Mittel der Kommunikation, sondern Waffe, ja Marterinstrument, um damit gegen Außenseiter vorzugehen. Der zum Scheitern verurteilte Dialog gilt Fleißer als Beweis für die Inhumanität der Welt.

1 0 0 0 OA オウムガイ類の遺骸漂流

- 著者

- 浜田 隆士

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- 貝類学雑誌 (ISSN:00423580)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.181-_198-1_, 1965-12-30 (Released:2018-01-31)

Post-mortem drift of the Recent Nautilus shells by oceanic currents is exemplified by the materials collected from the west coast of the Malayan Peninsula and the Japanese Island arcs. Characteristics of habitat (H) and realm of post-mortem transport (T) in general fossil assemblages were schematically explained. T is composed of H, To and Tt, where To is the realm of postmortem transportation outer than H in usual condition, and Tt is the extended portion of To especially caused by an oriented agency of transportation such as turbidity current or strong oceanic current for instance. Thanathocoenose in H is tentatively called as quasiautochthonous assemblage being separated from the true autochthonous, i.e. orthoautochthonous one. Thus, allochthonous assemblage is defined as the dead assemblage out of H or the inner realm of post-mortem transportation. In short, there is an almost fixed relationship between H and T insofar as the areal distribution, and an inequality T>>H, where T=H+To+Tt, is given. The distributional pattern of T inclusive of To and Tt is also diagrammatically presented. Its general figure shows an asymmetry to the center of H. State of preservation, density of distribution and other g neral characteristics of a thanathocoenose should have a tendency to decrease as the realm becomes wider and wider. This tendency is named H→Tt declination.

- 著者

- Midori MURATA Asuka SHODA Mako KIMURA Yukako HARA Sakura YONOICHI Yuya ISHIDA Youhei MANTANI Toshifumi YOKOYAMA Eiko MATSUO Tetsushi HIRANO Nobuhiko HOSHI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-0038, (Released:2023-02-17)

- 被引用文献数

- 4

Recently, the effects of exposure to clothianidin (CLO) on the thymus and gut microbiota have become clear, but no report has examined its next-generation impacts. Pregnant C57BL/6N mice were administered a no-observed-adverse-effect-level dose of CLO until weaning. We examined CLO’s effects on the gut microbiota and immune organs of dams and their 3- and 10-week-old male offspring. CLO administration led to several alterations of the top 30 bacterial genera in the gut microbiota in dams and 3-week-old mice. Compared to controls, 10-week-old mice had more thymic Hassall’s corpuscles, and both dams and 10-week-old mice had fewer macrophages. These results suggest that fetal and lactational CLO exposure may affect the immune system and gut microbiota of the next generation.

1 0 0 0 OA 就職活動の自己分析における「本当の自分」の表出プロセス

- 著者

- 唐川 真歩

- 出版者

- 日本青年心理学会

- 雑誌

- 日本青年心理学会大会発表論文集 30(2022) (ISSN:24324728)

- 巻号頁・発行日

- pp.29-30, 2022 (Released:2023-01-20)

1 0 0 0 OA 遠くの山はなぜ青く見えるのか:スペクトルによる説明

- 著者

- 仲山 英之 藤代 翔

- 雑誌

- 帝京科学大学総合教育センター紀要 総合学術研究 = Bulletin of Center for Fundamental Education Teikyo University of Science (ISSN:24341355)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.23-25, 2021-10-31

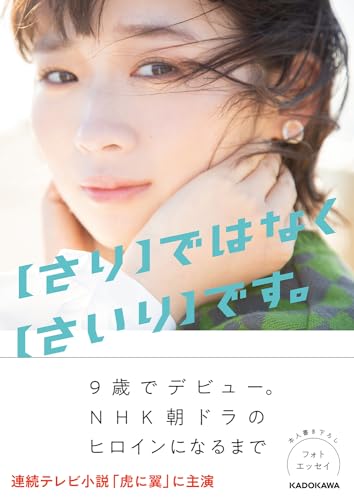

1 0 0 0 <さり>ではなく<さいり>です。

1 0 0 0 OA クリームの製品特性

1 0 0 0 放心の価値 : 二葉亭四迷『浮雲』中絶の意義

- 著者

- 西田 耕三

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 文学 (ISSN:03894029)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.6, pp.254-275, 2016-11

1 0 0 0 舗装道路面での太陽熱発電

都市部においては道路舗装やコンクリート構造物など、熱容量の大きい構造物で覆われた空間が形成されており、赤外放射等による温度上昇が発生しやすい環境となっている。特に道路舗装面は太陽熱エネルギーにより真夏には70℃以上にまで上昇する。近年、地球温暖化防止、一次エネルギー消費量削減のために新エネルギーの普及促進、未利用エネルギーの利用促進が求められており、こうした道路舗装面に蓄積された太陽熱エネルギーの有効利用は省資源、省エネルギーの見地から重要である。利用方法としては温水供給などの直接利用方式と電気エネルギーへ変換する間接利用方式とがあるが、直接利用方式は需要、立地などの観点から今後とも大規模な利用は困難である。本発電システムでは熱源の温度変動などに即応できる性能が要求される。道路舗装面の太陽熱エネルギーによる熱電発電の場合、システムの構成要素が熱電素子を含む熱交換器のみで、負荷の変動による燃料所要量の変化に対する追従性が良いこと、可動部分が無いため信頼性が高く保守が容易である等の利点がある。本研究では道路舗装面の熱エネルギーを熱電素子の発電機能により電力として回収する発電システムを研究した。我々は当該システムを路面熱利用発電システム(RTEC : Road Thermal Energy Conversion System)と称する。本研究はRTECの概念設計を行い、その実用化の可能性を明らかにした。なお、アスファルト舗装は舗装材料の物性により高温になると軟化し、その結果通行車両から受けるせん断力によりわだち掘れが発生する。これは舗装の耐用年数を短縮させる主因となっている。RTECの機能として、発電による路面温度の低下、これによるヒートアイランド現象の緩和、なおかつアスファルト舗装の耐久性が向上することも期待される。