- 著者

- 岩本 憲武

- 出版者

- 法と心理学会

- 雑誌

- 法と心理 (ISSN:13468669)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.7-11, 2016

本稿は、自閉スペクトラム症を有する少年の事件を担当する弁護士に求められる技術を論じたものである。自閉スペクトラム症のある少年の被告人について裁判員裁判において少年法55 条移送決定がなされた事例を取り上げて、弁護人が裁判官・裁判員に伝えるべき3 つのポイントを示した。1 つ目は"What"つまり、少年の障害とは「何」であるのかということである。この点については、公判審理の早い段階で、被告人質問や家族の証人尋問をおこなうことが有効である。2 つ目は"How"つまり少年の障害が「どのように」事件に影響したのかということである。この点については、家庭裁判所の社会記録を利用することに加えて、精神科医など専門家の証言を活用することが重要である。3 つ目"Why"つまり少年の障害が事件に影響したことが「なぜ」弁護人が求める結論をもたらすのかということである。この点については、弁護人が、裁判所の量刑の考え方を理解した上で、説得的な弁論を展開する必要がある。そして、より重要なことは、自閉スペクトラム症を持つ少年について、家庭裁判所の検察官送致決定により刑事公判を受けること自体を避けることである。そのためには、付添人である弁護士に、短期間に専門家の助力を得るなどして的確な活動方針を立てて充実した活動をおこなうことが求められる。

1 0 0 0 北二郎 : 阪和興業創業者

1 0 0 0 OA 東京区分番地改正便覧

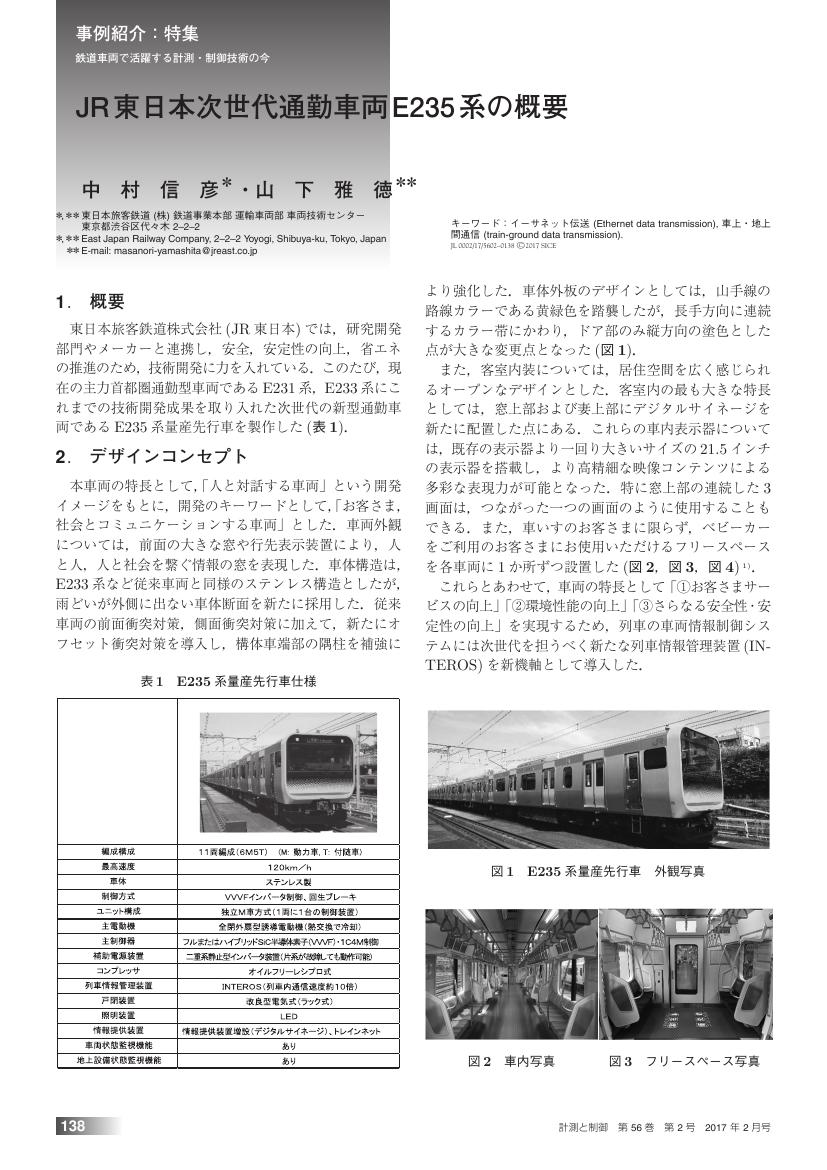

1 0 0 0 OA JR東日本次世代通勤車両E235系の概要

- 著者

- 中村 信彦 山下 雅徳

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.138-141, 2017-02-10 (Released:2017-02-21)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 中村 友代

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.60-72, 2013

The "Alexander Sarcophagus" is one of the most celebrated works in the Hellenistic period. One of the six reliefs that decorated the sarcophagus shows a battle scene with Alexander the Great even though most scholars believe that the sarcophagus was not made for him but for Abdalonymos, the last king of Sidon in the 4^<th> century BCE. This paper aims at an iconographic interpretation of the battle scene featuring Alexander the Great through comparison with battle scenes made in the same period. What was the most important agenda for Abdalonymos, and what message did he intend to convey with the battle scene? Hence I would like to suggest a different point of views from previous studies. Most scholars identify the figure on the far left as Alexander wearing a lion-skin headgear. Based on his depiction, many scholars suggested that the relief shows a historical battle scene and tried to establish a connection between the relief and literature sources. Nowadays, the scene is often identified as the battle of Issus(333 BCE). There are, however, scholars who suggest a different interpretation, namely that the relief shows a symbolic or unidentifiable generic battle scene. It should be worthwhile to compare this battle scene with other contemporary battle scenes - for example, on the "Amazon Sarcophagus" in Vienna - in order to throw some light on the theme. As far as we know, similar works represented generic figures with idealized features. There are many similar motifs between these works and the Alexander sarcophagus that could be categorized as conventional topoi. A noteworthy difference between the battle scene on the Alexander sarcophagus and comparable reliefs' lies in the rendering of Alexander. Comparing the sarcophagus with the "Alexander Mosaic", which also depicted battle scene with Alexander, we find many similar motifs. Both works are considered to be influenced by the same original, a painting made in the 4^<th> century BCE. But it should be noted that there are distinguished differences between both works. Firstly, the expression on the sarcophagus is far less triumphant than on the mosaic. Secondly, Alexander is portrayed on the sarcophagus wearing lion-skin headgear, it's clearly an expression of his divinity. We know that Alexander wore lion-skin headgear which is an attribute of Hercules' because he saw himself as a descendant and rival of Hercules. Besides, there is no reference proving that Alexander fought with the lion-skin headgear on battlefields. According to ancient literature sources, Abdalonymos was appointed king of Sidon by Alexander. For Abdalonymos, it was most important to commemorate both the authority and the divinity of Alexander, the origin of his own royal authority. Very probably, the rendering of the victory over Persia was to him a matter of secondary concern.

1 0 0 0 OA 乾電池

- 著者

- 平井 竹次 小川 博通

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- Electrochemistry (ISSN:13443542)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.7, pp.578-579, 2003-07-05 (Released:2019-08-30)

- 参考文献数

- 2

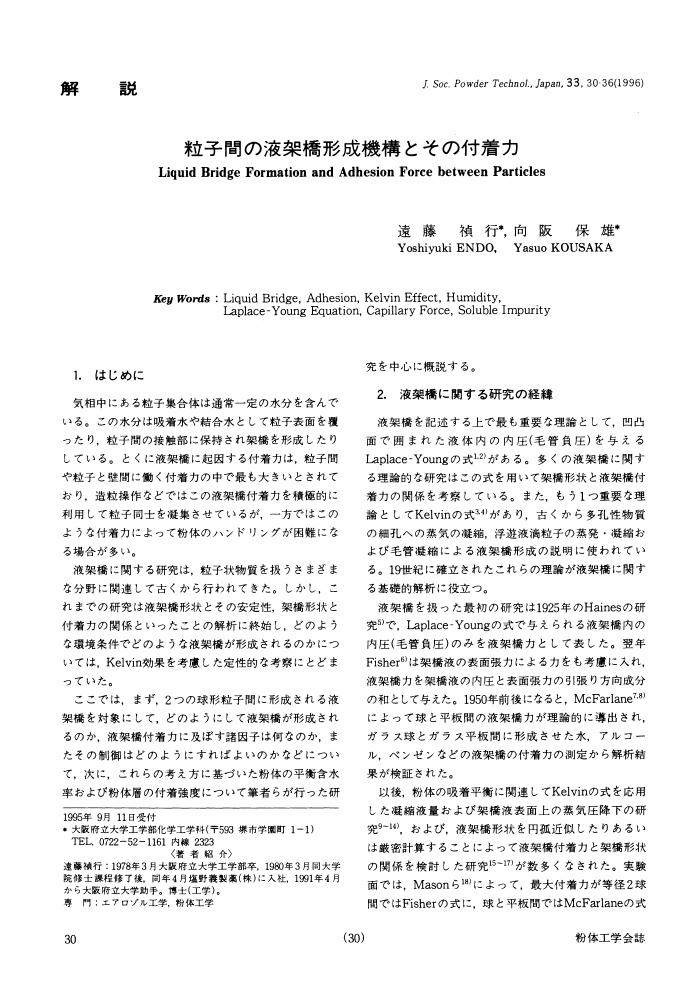

1 0 0 0 OA 粒子間の液架橋形成機構とその付着力

- 著者

- 遠藤 禎行 向阪 保雄

- 出版者

- The Society of Powder Technology, Japan

- 雑誌

- 粉体工学会誌 (ISSN:03866157)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.30-36, 1996-01-10 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 近代平仮名体系の成立 : 明治期読本と平仮名字体意識

1 0 0 0 冬眠する哺乳類の自発的な低体温誘導機構の解析

冬眠は、全身性の代謝抑制により低温・乾燥・飢餓といった極限環境下での長期生存を可能とする生存戦略である。冬眠する小型哺乳類であるジリスやシリアンハムスター(Mesocricetus auratus、以下ではハムと記載)は、冬眠期のあいだ、深冬眠と中途覚醒を繰り返す。深冬眠では、体温は外気温+1度まで低下し (外気温4度の場合、深部体温5-6度)、心拍数も1分間に10回程度まで低下する。深冬眠は数日から1週間近く経過したのち中途覚醒により中断される。深冬眠から中途覚醒への移行時には、体温は数時間で36度付近まで回復する。中途覚醒状態は半日程度継続し、再び体温が低下し深冬眠状態となる。ヒトやマウスなど 多くの非冬眠哺乳類は長時間の低体温下では臓器機能を保持できず死に至ることを鑑みると、こうした冬眠自体が驚異的だが、その制御機構は未だ殆ど不明である。本研究では、体温が36度から低体温へと移行開始する深冬眠導入の際に発動するシグナルの同定を目指して研究を行なっている。現在までに、ハムが冬眠に際して低体温へ移行する際に、発現が著しく上昇または低下する遺伝子を、肝臓および腎臓において多数同定した。さらに定量PCRによる経時的遺伝子発現量解析により、深冬眠特異的遺伝子の中にも体温が36度から低下するさなかに上昇する遺伝子が含まれることを明らかにした。 さらに麻酔薬で強制的に低体温 を誘導した際との遺伝子発現量を定量PCRで比較することで、これらを低体温応答の結果発現誘導されるものと、強制低体温では誘導されず深冬眠特異的に誘導されるもの、とに分類することが可能となった。これらのDTIG (Deep torpor induced gene)のうち、特に顕著な発現変動を示したDTIG1について遺伝子改変個体を作出した。

1 0 0 0 OA 食用油脂構成脂肪酸の毒性 生体膜への作用

- 著者

- 鬼頭 誠

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.162-167, 1983-03-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA シイタケの胞子欠損性変異体の分離と変異形質に連鎖するSNPの同定

- 著者

- 小畠 靖 白井 伸生 河合 昌孝 村口 元 坂本 裕一 松本 晃幸

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.13-23, 2021-05-01 (Released:2021-06-16)

- 参考文献数

- 34

紫外線照射により胞子落下量が元株(野生型)の1/10,000程度に低下したシイタケ胞子欠損性変異体B682を分離した.SEM観察において変異体ヒダ表面には成熟胞子がほとんど認められず,未熟な球状胞子が観察された.変異体の子実体ヒダ組織をギムザ染色したところ,担子器の多くで8個の核が観察され,減数分裂後の担子器内4娘核の体細胞分裂が推察された.検定集団(98115A population)を用いた遺伝性解析で,本変異形質は一因子性の顕性変異によるものと推察された.次世代シーケンス解析に基づく元株と変異体ゲノムの配列比較により,変異体の推定遺伝子領域にナンセンス変異を生じる一塩基多型(SNP)を見出した.本SNP特異的なPCR増幅の有無は検定集団(32D population)の表現型と完全に一致した.B682はシイタケで初めて確認された顕性の胞子欠損性変異体であり,育種利用を進める上で本SNPはマーカーアシスト選抜を可能にする有効な変異点と考えられる.

1 0 0 0 OA 臨床における問題解決法可視化のための知識の記述

- 著者

- 押山 千秋 西村 拓一

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.1E4OS8b02, 2021 (Released:2021-06-14)

臨床とは、医療分野および学問領域において、医療・教育・カウンセリングその他の介入を行う「現場」あるいは「現場を重視する立場」を指す。臨床場面においては発生している問題を解決するために介入が行われる。臨床の専門家は介入を効果的に行うために、目的をもって専門知識を形式的もしくは暗黙的に駆使している。専門家の介入技術は、形式化されていない暗黙知を多く含んでいる。しかしながら、その内容は詳細に可視化されていないため、熟達の度合いが違う専門家の間で、また、分野が違う専門家の間での共有は困難であった。我々はこれまで心理臨床の一つの手法である音楽療法における事例を構造化してきた。最近は、認知症の周辺症状に対する対処法の知識を構造化する作業を行っている。問題解決のための知識を構造化し可視化することで、様々な専門家や支援者の間での情報共有が可能となる。いままで取り出せてもいない様々な方々の様々な状況における知識や実施内容を未踏データとして解決方法を収集し、可視化する。サービス提供者が莫大な問題解決知識にアクセス出来、自分も発信出来、サービス受給者が高度なサービスを気軽に得られる世界を作る提案を行いたい。

1 0 0 0 OA 行動と空間の状態に着目したCOVID-19感染リスクオントロジーの提案

- 著者

- 江上 周作 大向 一輝 山本 泰智 神崎 正英 野本 昌子 坂根 昌一 伊藤 真和吏 網 淳子 奥村 貴史

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.3H1GS3d02, 2021 (Released:2021-06-14)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止に向けて,政府より「3つの密(三密)」「5つの場面」が提言されている.これらの標語・指標に基づいて,個別の行動事例のリスクを評価するためには,行動履歴情報,空間情報,およびそれらの知識の定義が必要となる.本研究では,感染症患者に対する聞き取り調査で得られる行動履歴情報を用いて,その行動における三密の度合いを推論可能なオントロジーを提案する.推論結果は,公衆衛生当局における追跡調査業務の省力化や,実データとの照合による,感染に結びつく行動の分析などに応用できると考えられる.本稿では,提案オントロジーの実運用に向けたシナリオの検討と課題を述べる.

- 著者

- 山縣 友紀 櫛田 達屋 大浪 修一 桝屋 啓志

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.3H1GS3d01, 2021 (Released:2021-06-14)

生命科学領域では知識共有を目指してオントロジーの開発が盛んである.しかし,知識の蓄積が浅いテーマについては,一貫性をもった知識の体系化が課題となりそのままでは知識の相互運用も困難となる.そこで,本研究では新知識を体系的に定義し,既存知識への積み上げを可能とする知識基盤の構築を目指す.そして,その実現に向けて生命活動の中心となる生命の恒常性とその破綻に注目し,ホメオスタシスインバランスプロセスオントロジー(HoIP)を開発する.本オントロジーは,上位オントロジーを参照し,恒常性破綻に関する概念まで特殊化することで,生命科学横断的な体系化を一貫的に行う.次に,COVID-19について現実社会の要請に応じた新たな知識の蓄積に取り組む.COVID-19機序解明には感染症学をはじめ,免疫学,分子生物学等幅広い専門領域から感染における一連のメカニズムを説明することが不可欠である.本研究ではCOVID-19におけるウイルス作用と生体防御作用との恒常性破綻による進行過程について粒度横断的に概念を組織化する.さらに,ワクチンをはじめ既存のオントロジーとの関連知識の知識統合による重症化リスク低減を目指す.

1 0 0 0 OA ウシ用飼料オントロジーの開発と利用

- 著者

- 朱 成敏 武田 英明 竹崎 あかね 杉野 利久

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.3H1GS3d05, 2021 (Released:2021-06-14)

畜産産業において飼料は生産性と密接な関係があり、飼料の選択や配合に関するデータには重要な知識が蓄積されている。しかしながら、地域や関連団体によって様々な飼料情報が用いられており、それぞれ独自の基準で作成されている。そのため、関連ITシステム間のデータの連携・統合が困難である。そこで、本研究では国内外で主に用いられているウシの飼料情報を調査し、ウシ用飼料オントロジーの構築を行なった。さらに利活用に必要なサービスを開発し、畜産分野におけるデータ連携の総合的な手段としての可能性について考察する。

1 0 0 0 OA 321 TIG溶接したねずみ鋳鉄の強度特性(金属材料II,一般セッション)

- 著者

- 野秋,慎

- 出版者

- 日本材料学会

- 雑誌

- 学術講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.61, 2012-05-25

- 著者

- 神原 憲治

- 出版者

- 日本バイオフィードバック学会

- 雑誌

- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.19-26, 2015-04-25 (Released:2017-05-23)

バイオフィードバックの効果は,本来の心身の調整のほかにさまざまな観点から捉えられる.心身医学の観点からは,生理的状態を意識化しながら調整するプロセスの中で,自身の心身の「気づき」による全人的な効果が想定され,それが身体の調整という本来の効果をも促進する.人間が健康を保つ上では,自律神経系など意識下の調整機能と,意識上の調整につながる気づきの両者が重要で,互いに関係し合いながら恒常性の維持に関わっている.バイオフィードバックは意識上・意識下の調整機能をつなぎながらその働きを高める.したがって,心身の気づきと調整機能の関係性は,心身医学的なバイオフィードバックの付加価値を考える上で重要である.心身の気づきの基盤となるのは「内受容感覚」であり,これには島皮質など,大脳辺縁系と新皮質系の連携に関与する部位が重要な役割を果たしている.内受容感覚の生理基盤から,自律的な調整機能と心身の気づきは密接に関係し合いながら恒常性の維持に関わっていることがわかる.また,Laneらの情動調整モデルによると,情動の気づきは副交感神経機能を介して負のフィードバックシステムを形成し,情動調整に関与している.心身の気づきの低下がみられる心身症や機能性疾患群における,精神生理学的ストレス反応についての我々の研究では,生理指標のベースラインでの緊張亢進とストレス反応の低下を特徴とする群が存在し,心身の気づきの低下に関与している可能性が示唆された.情動の気づきの低下であるアレキシサイミアが,心身症の主な病態の一つとして心身医学での主要テーマの一つとされてきたが,バイオフィードバックに関係が深い身体感覚や気づきの低下(アレキシソミア)が,その基盤として関わっていることが示唆されている.その生理基盤としての内受容感覚,さらにそのベースとなる自律神経などの調整機能という多層構造で,恒常性の維持や心身の調整が行われていると考えられる.バイオフィードバックは,身体内部の生理的状態を計測,視覚化してフィードバックし,本来は意識的にコントロールできない身体調整を試みるものである.従って,純粋に自律神経などの調整機能を高めるのと同時に,内受容感覚を高め,心身の気づきも促すという,複数のレベルをつなぎながら同時にアプローチできるツールとして,他にはない可能性を持った方法であると言えよう.

1 0 0 0 OA 相互アテンションニューラルネットワークによる糖タンパク質と薬剤のインタラクション解析

- 著者

- 新川 栄二 永塚 光一 村田 祐樹 小野 多美子 細田 正恵 木下 聖子 渥美 雅保

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.2Xin507, 2021 (Released:2021-06-14)

医薬データ等の増加に伴って創薬分野における機械学習を用いた研究が盛んに行われている.特にタンパク質と薬剤のインタラクションを予測することやインタラクション部位を解析することは新薬開発において有用である.本研究では,タンパク質に付いている糖鎖に着目し,薬剤と糖タンパク質のインタラクション予測において,薬剤情報,アミノ酸配列情報,糖鎖情報の3つの組み合わせを入力とする相互アテンションニューラルネットワークを構築した.提案モデルは,入力として受け取った情報からそれぞれのエンコーダーを介して特徴ベクトルを抽出し,それらを連結したのちにインタラクションの有無の判別を行う.モデルの構造は糖鎖が糖タンパク質と薬剤の反応を仲介するプロセスを表現しており,糖鎖と薬剤のアテンションをとったのちに薬剤とアミノ酸配列のアテンションをとる.予測の過程で得られた2つのアテンションを解析することにより,インタラクションにおける糖タンパク質と薬剤の関係を糖鎖と薬剤,薬剤とアミノ酸配列という2つの側面から分析する.

- 著者

- 遠山 友寛 原 雅宣

- 出版者

- 著作権情報センター

- 雑誌

- コピライト (ISSN:09129782)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.715, pp.35-46, 2020-11

- 著者

- 横田 健治 片岡 良太 大平 由里香 後藤 逸男

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学会講演要旨集 (ISSN:02885840)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, 2003