- 著者

- 藤井 健介 飯田 晋司 西成 活裕

- 出版者

- 一般社団法人日本応用数理学会

- 雑誌

- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:09172246)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.65-85, 2008-03-25

現在の鉄道では,事故や故障によるダイヤの乱れの復旧はほとんど人手で行われている.コンピュータによる復旧は複雑な上にリアルタイム性や正確性が求められるため現状では難しいが,将来的には必須であると思われる.本研究ではセルオートマトン(CA)を用い,ダイヤの乱れとその復旧について調べた.一時的な信号故障によるタイヤの乱れを想定し,その後ダイヤの復旧ルールを適用し,乱れたダイヤの自動復旧に成功した.

1 0 0 0 腎移植患者548例における,水痘帯状疱疹ウイルス感染症の検討

- 著者

- 高島 有香 守内 玲寧 白戸 貴久 和田 吉生 福澤 信之 原田 浩 清水 聡子

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.11, pp.2373-2377, 2020

<p>臓器移植患者は免疫抑制のため水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)感染症のリスクが高く,重症化の恐れもあるが,これまで多数例の検討は少なく,治療基準も明確ではない.当施設で施行された腎移植548症例中VZV感染症を発症した81例につき,患者背景,発症頻度,移植から発症までの期間,臨床症状をレトロスペクティブに検証した.汎発型帯状疱疹を11例に認め,うち1例は脳炎を合併し死亡した.腎移植後のVZV感染症診療の際には,速やかな治療開始と慎重な観察が必須であるが,腎移植後1年間以内の患者や献腎移植患者では特に発症率が高く,より慎重な観察が重要である.</p>

1 0 0 0 OA アーカイブズとしての写真資料 ―国立国会図書館憲政資料室の事例から―

- 著者

- 葦名 ふみ

- 出版者

- 国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文学研究資料館紀要 = The Bulletin of The National Institure of Japanese Literature Archival Studies (ISSN:18802249)

- 巻号頁・発行日

- no.04, pp.39-81, 2008-01-20

本稿は写真資料の管理と史料認識について<「憲政資料」(国立国会図書館憲政資料室)のなかの写真>を素材に検討するものである。この際、個人資料/文書(もんじよ)を中核とする、という「憲政資料」の性格に特に注意を払う。アーカイブズ界が直面している「多様な資料に同時に向き合いつつ、個別資料の特性を生かす」という問題に「憲政資料/写真」の事例から接近することが本稿の目的となる。前半(1章)では、収集/整理/目録記述などの過程に即して、管理面の課題を検討する。その上で「憲政資料」中写真には、アーカイブズ情報が豊富に含まれているが、憲政資料室の管理(特に目録記述)においては、この種の情報が十分に表現されてこなかったと指摘する。一方、後半(2章)では、史料認識面に着目する。具体的には幕末・明治期のカルト・ド・ヴィジットや肖像写真の「授受」のありようを、当室所蔵資料(写真や書簡)を用いて紹介する。以上の検討から①「憲政資料」(ひいては個人資料)からも、写真の来歴(授受、保管など)の情報が得られること、②そのような個性を生かすべく写真の管理を行う必要があることを提起する。また、憲政資料/写真の接点を探ることで得られた知見をどのように応用しうるかについても若干の展望を述べる。In this paper, the author surveys the characters of photographs as archives, and the archival information that they have, in the collections on modern Japanese political history (kensei-shiryo).The materials on modern Japanese political history held by the Kensei-shiryoshitsu,National Diet Library, consist of some 400 collections (estimated at 280,000 items) of personal papers of statesmen, Diet members, high-ranking civil and military officer's and others who played important roles from the end of the Edo Period to the present. These collections contain some 6,500 photographic prints (including albums) in total.The first half of this paper examines the archival processing of photographs, such as accession, arrangement, and archival description in the Modern Japanese Political History Materials Room. These photographs were collected together with other unpublished documents, including manuscripts, diaries, correspondence and memoranda. It is possible to get information on the history or context of the photographs.The latter half of this paper gives examples of some 750 “carte de visite'' photographs in the 19th century Japan, and analyzes the context and background of them: when and how statesmen, military officers, etc. exchanged their own portraits.However, the system of archival description in the Kensei-shiryoshitsu is rather simple and insufficient to describe the character of the photographic collection. Careful administration is needed to make the most of the characteristics of the photographs.

- 出版者

- 日経BP社 ; 1985-

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.372, pp.44-47, 2013-09

世界が狙う「上がる株」は?日本株ストラテジストが海外勢に薦めるのは? その銘柄を紹介しようPOINT1米国の金融緩和縮小と長期金利上昇で上がる機械・電機株Adviserみずほ証券チーフ株式ストラテジスト菊地正俊さん 「米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策に…

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1090, pp.30-34, 2001-05-07

4月24日、自由民主党第20代総裁に選出された小泉純一郎は、就任の記者会見で「改革意欲をはっきり示すことが重要だ。日本はまだまだ余力がある。悲観するものではない」と力強く語った。だが、小泉は彼自身と日本経済に残された時間が、実は非常に短いことをどこまで認識しているのか。 「歴史的な政策転換」——。こう評された日銀の量的緩和策。

1 0 0 0 OA 行動医学と動機づけ面接

- 著者

- 竹内 武昭

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.61, 2019 (Released:2019-10-03)

1 0 0 0 世界及生物の起源と終滅

1 0 0 0 IR 電子部品工業における子会社・分社化および海外展開 : 1980年代までの村田製作所の場合

- 著者

- 西島 公 猪木 武徳 Inoki Takenori Nishijima Isao イノキ タケノリ ニシジマ イサオ

- 出版者

- 大阪大学経済学会

- 雑誌

- 大阪大学経済学 (ISSN:04734548)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.36-58, 2007-09

1 0 0 0 Co* design

- 著者

- 大阪大学COデザインセンター [編]

- 出版者

- 大阪大学COデザインセンター

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 OA パリ平和会議の期間におけるチェコスロヴァキアと「ロシア問題」

- 著者

- 林 忠行

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラヴ研究 (ISSN:05626579)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.71-94, 1982-10-28

1 0 0 0 IR 地域知の宇宙を拓く : 『世界言語研究センター論集』刊行を終えて

- 著者

- 南田 みどり Minamida Midori ミナミダ ミドリ

- 出版者

- 大阪大学世界言語研究センター

- 雑誌

- 大阪大学世界言語研究センター論集 (ISSN:18835139)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.1-2, 2012-03-08

1 0 0 0 IR 秦始皇帝と諸公子について

- 著者

- 藤田 勝久

- 出版者

- 愛媛大学法文学部

- 雑誌

- 愛媛大学法文学部論集 人文学科編 (ISSN:13419617)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.1-23, 2002

1 0 0 0 ニワトリの雛のアタッチメント行動におよぼす分離効果

- 著者

- 小林 治夫

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.323-327, 1983

ニワトリの雛は孵化後ただちに視覚的に隔離され, 12時間後に電動の犬の玩具に露出された。最初の露出の翌日から5日間, 1日1回4分間, 雛鳥は円形台上におかれ, 追尾反応が我々の工夫した規準に従って評価された。その評点に従って雛鳥は均質な二群(一方は実験群, 他方は統制群)に分けられた。つぎの7日間, 両群は再認テストを受けた。そして実験群に対しては1日1回, 2分間の玩具の犬に対する露出2回(再認テスト1および再認テスト2)と, その2回のあいだに1分間の玩具の犬の隔離をはさむ再認テストを受け, 追尾反応が規準に従って評価された。統制群は1日1回4分間の隔離なしの露出の再認テストを受けた。その結果, 実験群では再認テスト1よりも再認テスト2の方がアタッチメント行動の程度が強かった。また2日目以後には実験群の再認テスト1の方が統制群のそれよりも強かった。この結果は, アタッチメント行動は学習の結果生じる可能性を示唆するDepaulo, P.らの報告と一致しない。

1 0 0 0 OA 昼も夜も動くキツネザル:周日行性の系統発生と至近メカニズム,および適応的意義をさぐる

- 著者

- 佐藤 宏樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.3-20, 2017-06-20 (Released:2017-07-27)

- 参考文献数

- 141

Traditionally, the activity patterns of primates have been classified as nocturnal and diurnal, with the former recognized as the ancestral trait. Since cathemerality, i.e., active both day and night, was discovered in Eulemur (Lemuridae) in the 1960s, the evolutionary origin and mechanism of cathemerality have been explored as a key to understanding diurnalization in primates. To understand cathemerality in lemurs, this article reviews current knowledge and outlines future issues. Although several theories have hypothesized that cathemerality is an evolutionary disequilibrium condition, as a consequence of recent, incomplete diurnalization, the current analyses of phylogenetic history and eye morphology conclude that it is an adaptive strategy that originated in the common ancestor of Lemuridae around 46-20 MYA. In Madagascar, the days are generally long during the rainy season and short during the dry season. Cathemeral lemurs often increase their diurnal activities in the rainy season and nocturnal activities in the dry season. Chronobiological approaches that have explored the proximate mechanisms have clarified that the light-dark cycle controls the daily activity rhythms and the day-length cause seasonal shift of activity patterns as zeitgebers. In addition, moonlight has a masking effect that facilitates nocturnal activities. Ecological/ethological approaches have examined four hypotheses, as ultimate mechanisms: avoidance of predation risk, relief of interspecific competition, thermoregulation, and extension of feeding activities. However, there is evidence supporting and countering all four hypotheses. Therefore, cathemerality cannot be defined as an adaptive consequence of any single factor. Consequently, cathemerality is recognized as a flexible strategy for dealing with several factors in the harsh, unpredictable Madagascar environment. In the future, researchers need to examine flexible activities in response to other factors, such as habitat disturbance caused by humans, to explain complex mechanisms caused by compound factors, and to compare the activities of diurnal lemurs using ecological and physiological approaches.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1282, pp.88-90, 2005-03-07

コンビニエンスストア各社が、商品開発に力を入れている商品の1つが、毎週のように新製品が店頭に並ぶおにぎりだ。最大手セブン-イレブン・ジャパンのおにぎりの販売個数は2003年に10億個を突破し、その後もさらに伸びている。同社が最も多く販売しているおにぎりの値段は、約120円なので、単純計算でも1200億円以上の売り上げがある計算になる。

1 0 0 0 歌ことばとジェンダー:「恋ひ死ぬ」の歌をめぐって

- 著者

- 佐藤 雅代

- 出版者

- 学校法人山陽学園 山陽学園大学・山陽学園短期大学

- 雑誌

- 山陽論叢 (ISSN:13410350)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.161-173, 2018

1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症と美術鑑賞教室の一年

- 著者

- 武居 利史

- 出版者

- 日本・美術による学び学会

- 雑誌

- 美術による学び (ISSN:24356573)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.10, pp.202110, 2021 (Released:2021-05-11)

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症により、どこの美術館の教育普及事業にも多大な影響が出たことだろう。展覧会事業を再開している美術館でも、ワークショップやギャラリートークのような多数の人が集まるイベントは、人数を制限して開催したり、休止したりしているところも少なくないようだ。東京の府中市美術館でも、ワークショップは夏休みを除いてほとんど休止し、オンラインプログラムの開発に力を入れている。しかし、年間を通して受け入れる学校の団体鑑賞は、ただちにオンライン化という選択は難しく、感染症対策を徹底した形での実施を模索してきた。学校鑑賞が全面中止になった美術館もあると聞いているが、コロナ禍だからといって子どもたちが美術館で学ぶ機会を奪いたくはない。府中市での学校鑑賞は、中止を避けるべく努力を重ねてきた。一年間の経過をふりかえるとともに、学校鑑賞における今後の課題について考えてみたい。

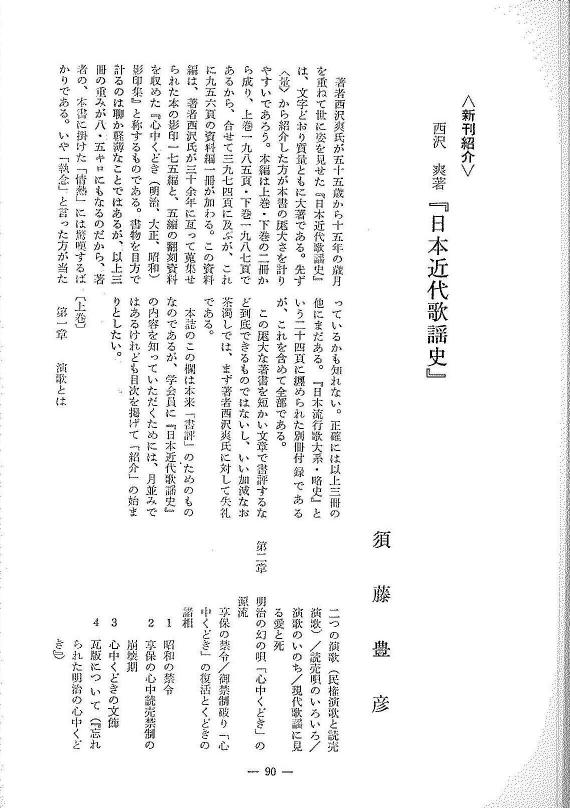

1 0 0 0 OA 〈書籍紹介〉西沢爽著『日本近代歌謡史』

- 著者

- 須藤 豊彦

- 出版者

- 日本歌謡学会

- 雑誌

- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.90-93, 1991-12-30 (Released:2021-03-31)

1 0 0 0 OA コロナ禍での美術館ワークシートの取り組み

- 著者

- 亀井 愛

- 出版者

- 日本・美術による学び学会

- 雑誌

- 美術による学び (ISSN:24356573)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.9, pp.202109, 2021 (Released:2021-05-11)

新型コロナウイルス感染症の収束の兆しがみえない現在、三井記念美術館では、年度内の教育普及活動のほとんどを次年度以降に見送ることになりました。そのような状況のなかで継続的に発行、配布している鑑賞ワークシートについてご紹介します。