1 0 0 0 OA 商業美術展ポスター集成

1 0 0 0 OA 気候危機の時代における食品ロスについての考察

- 著者

- 岡山 朋子

- 雑誌

- 大正大学人間環境論集

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.53-61, 2020-03-31

1 0 0 0 OA 「丁寧」「配慮」「尊敬」「尊重」

- 著者

- 坂本 惠

- 出版者

- 待遇コミュニケーション学会

- 雑誌

- 待遇コミュニケーション研究 (ISSN:13488481)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.91-96, 2019-02-01 (Released:2020-02-01)

本稿では「待遇コミュニケーション」「敬語コミュニケーション」でのいくつかのキーワードについて考察した。「丁寧」と「配慮」は同じ文脈で使われることもあるが、意味、用法の違いがある。「丁寧」は「乱暴でなく、心を込めて十分に考えて行う」というような意味で、相手を想定していない場合も多く、行動の仕方、方法、行動するときの様式を表している。一方「配慮」は「ある状況に対して、多くは特別な状況や、不十分な状況であることを理解して、それに合った、特別な扱いをする」というような意味で、必ず相手を必要とする。「尊敬」は人に対して使われ、「その行動、言動がすばらしいものだと感じられ、その人を真似したいと思い、仰ぎ見る存在であると思う」ことを表し、「尊重」は対象は人とは限らず、「何かを特別なものとして軽視せず、そのものとして大事に扱う、認める」という意味で、行動を伴うものである。「敬意」は「尊敬」に近いが、主に人に使いその人を「尊重」する気持ちである。「誠意」は自分自身の相手に対する気持ちであるが、それをどのように示すかという意味で関連表現である。「誠意」をどのように示すかは文化、言語によって異なることが知られている。これらの語はよく使われているが、実際には定義が難しく、他の言語に翻訳することも難しい。注意して使う必要がある。

- 著者

- Si-Eun Park Sang-Hyun Moon

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.7, pp.2014-2018, 2016 (Released:2016-07-29)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3 6

[Purpose] The purpose of this study was to identify the effects of trunk stability exercise using proprioceptive neuromuscular facilitation with changes in chair heights on the gait of stroke patients. [Subjects and Methods] The subjects of this study were 11 stroke patients. The intervention method was trunk stability exercise using proprioceptive neuromuscular facilitation with different chair heights (50, 60, and 70 cm). These exercises were performed 5 times per week for 6 weeks. Gait velocity, cadence, stride length, gait cycle, and stance phase duration were used to measure gait function. [Results] Significant changes in gait velocity, cadence, and stride length were observed on the affected side. However, no significant changes in gait cycle and stance phase were observed on the affected side. [Conclusion] These results indicate that trunk stability exercise using proprioceptive neuromuscular facilitation with change in chair heights were effective in improving gait velocity, cadence, and stride length on the affected side. However, in this study, no significant changes were observed in gait cycle and stance phase on the affected side. Therefore, various interventions for stroke patients should be investigated in further studies.

- 著者

- Ryosuke Mitani Shuji Ohsaki Hideya Nakamura Satoru Watano

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.8, pp.726-736, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 10

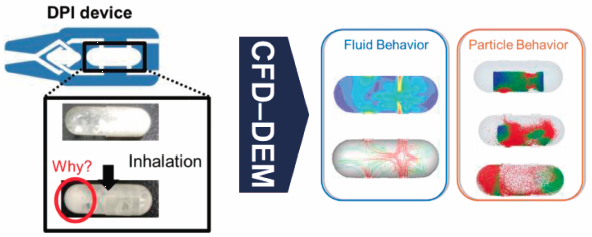

This study investigated the particle adhesion mechanism in a capsule of dry powder inhaler (DPI) based on a combined computational fluid dynamics and discrete element method (CFD–DEM) approach. In this study, the Johnson–Kendall–Roberts (JKR) theory was selected as the adhesion force model. The simulation results corroborated the experimental results—numerous particles remained on the outlet side of the capsule, while a few particles remained on the inlet side. In the computer simulation, the modeled particles were placed in a capsule. They were quickly dispersed to both sides of the capsule, by air fed from one side of the capsule, and delivered from the air inlet side to the outlet side of the capsule. It was confirmed that vortex flows were seen at the outlet side of the capsule, which, however, were not seen at the inlet side. Numerous collisions were observed at the outlet side, while very few collisions were observed at the inlet side. These results suggested that the vortex flows were crucial to reduce the amount of residual particles in the capsule. The original capsule was then modified to enhance the vortex flow in the area, where many particles were found remaining. The modified capsule reduced the number of residual particles compared to the original capsule. This investigation suggests that the CFD–DEM approach can be a great tool for understanding the particle adhesion mechanism and improving the delivery efficiency of DPIs.

1 0 0 0 OA 精神科病院の特殊性に応じた災害時対策に関する研究

国内の精神科病院の災害対策の現状と課題を明らかにするため、大震災があった地域の精神科病院の看護管理職者を対象に調査を行った。その結果、被災後に追加した災害対策の現状として、主に災害マニュアル関連(初動対策など)、避難経路・誘導方法、通信・情報伝達・職員召集の手段、備蓄品等の管理、BCP(事業継続計画)作成について改善を行っていた。また、課題としている災害対策は、災害対策マニュアルの見直し、BCP作成、災害トリアージの基準検討、各災害に応じた避難誘導方法、連絡手段、備蓄品等の備え、災害訓練、職員教育であることがわかった。

- 著者

- 長谷川 博 中村 励 茶園 雄大 柳岡 拓磨 岩橋 眞南実

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.307-316, 2020-08-01 (Released:2020-07-15)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2

Intermittent exercise performance in a hot environment is lower than in temperate conditions. Cooling strategies at rest are important; however, the appropriate cooling temperature is not clear. The purpose of this study was to investigate the effect of temperature for cooling leg during half-time (HT) on intermittent exercise performance. Eleven men performed two pre-tests and three experimental trials of a 2 × 30 min intermittent exercise protocol in the heat (33°C; 50% relative humidity). During HT, three experimental conditions were set: no cooling (CON), cooling at the thigh using 12°C ice packs (COOL), and cooling at the thigh using 0°C ice packs (ICE) for 15 min. During the 2nd half, which consisted of 5 s maximal power pedaling every minute separated by 50 s of unloaded pedaling (80 rpm) and rest (5 s), the subjects repeated 2 × 15 sets of the intermittent exercise protocol. The peak power output under the COOL condition (694 ± 80 W) was significantly higher than that of the CON (653 ± 84 W). Thigh skin and deep temperatures showed a significant difference between each condition. In the COOL, thermal sensation was significantly lower, and thermal comfort was significantly higher. In a protocol that simulates intermittent athletic competitions such as soccer in a hot environment, using ice packs at 12°C to cool the thigh during HT lowered thigh skin and deep temperatures and improved heat perception and intermittent exercise performance. This cooling strategy is practical, suggesting that it would be effective for actual competitive situations.

1 0 0 0 OA 日常化の傾向性と仏性 : ガン闘病体験に基づく考察

- 著者

- 高橋 隆雄

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 先端倫理研究 = Studies of advanced ethics (ISSN:18807879)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.30-48, 2020-03

This paper is based on my personal experiences of fighting against cancer, because referring to such experiences is necessary to consider the relationships between the tendency of normalization and the concept of the buddha-nature. I had two operations for cancer, i.e. the stomach and the pancreas which had grown independently. As a result, I lost the stomach, duodenum, gallbladder, spleen, and a half of the pancreas. About two years ago, the pancreas cancer spread to the liver, then began the treatment using anticancer drugs. Through those serious experiences, I noticed, in my mind, the reception of the world view of the Buddhism, i.e. at the core of the world there exists the good power or mechanism which had been called as Dainichi Nyorai, Amitabha, and Kannon, etc. I also noticed in my mind the existence of the tendency of normalization which contributed to the calm of the mind, and such a tendency is common to animals as well as human beings. The tendency of normalization can be a candidate of the buddha-nature, because, according to Buddhism, the buddha-nature helps us to overcome the difficulties and is common to all sentient beings including human beings. To interpret in this way will make the concept of the buddha-nature within the reach of the general public. However, the tendency of normalization is only one aspect of the multilayer concept of the buddha-nature. At the base of that concept, according to Zen Buddhist Dogen, there exists the impermanence or mutual dependency, i.e. Mujo. At the last chapter, the participation into and the good deed based on the Buddhist world view of the good power and Mujo will be considered.

1 0 0 0 IR 富岡鐵斎--賛文に潜むもう一つの藝術観

- 著者

- 戦 暁梅

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.105-134, 2002-04

日本文人画の「最後の巨匠」と称賛される富岡鐡斎は近代日本画壇において非常に象徴的、且つ矛盾に満ちた存在である。彼は全く東洋的な教養から出発しながらも、画面一杯に漲る力強いタッチ、原色に近い鮮やかな色彩表現、ユーモラスな筆触などの要素を混合させながら独自の画風を作り上げた。この画風は原始主義、稚拙、醜さの賛美を求める西洋の近代絵画に通じるところがある。伝統の文人画から出発し、文人画家の道を貫いた富岡鐡斎は、何を求めてこのような画境に至ったのか。今までの鐡斎の藝術観に関する研究は殆ど彼が文人画の一般論を語った幾つかの資料をまとめたものであるが、あの近代的な画風を連想させる鐡斎自身の独自な芸術観はなかった。この小論は、今までほとんど見落とされてきた鐡斎画の賛文を主な手がかりとして、改めて画家富岡鐡斎の藝術観を検討する試みをしようとするものである。賛文の分析を通じて、伝統からの逸脱、画風における「痴・奇・拙・醜」の追求、自我と「心」の重視、遊び心などが鐡斎藝術観の大きな特徴として浮上し、これらの特徴が個性溢れる鐡斎の画風の根底にあることが明らかになった。伝統文化の中から新しい表現の方法を求めて形になった富岡鐡斎の藝術は、西洋様式の取り入れに焦る日本の美術界に日本画、文人画を発展させるもう一つのあり方を提示した。また、印象派や後期印象派が西洋の近代美術の発端となったのと同じように、鐡斎は文人画の分野を超えて、日本の近代美術において大きな役割を果たした。文人画の伝統を受け継ぎながら、その中に潜む正統に反する部分を大切にし、これをベースに築き上げや豊かな近代感覚に、鐡斎藝術の最も大きな意義がある。

1 0 0 0 OA 笑ひながら修養になる一休珍問答集

1 0 0 0 新注鏡の国のアリス

- 著者

- ルイス・キャロル著 ピーター・ニューエル画 マーティン・ガードナー注 高山宏訳

- 出版者

- 東京図書

- 巻号頁・発行日

- 1994

1 0 0 0 OA 高地における酸素解離曲線の移動 : 右方移動と左方移動、どちらが有利か?

- 著者

- 薊 隆文

- 雑誌

- 名古屋市立大学看護学部紀要 = Bulletin of Nagoya City University School of Nursing (ISSN:13464132)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.1-8, 2015-03

高地での低酸素環境に対応するため、ヒトは様々に適応している。その一つが酸素の利用効率を高めるための酸素解離曲線の移動である。当初右方移動が有利と考えられていたが、左方移動の優位性が示されつつある。この混乱を解消するためには、右方移動と左方移動の選択基準が、動脈と静脈の酸素飽和度の較差を維持することと静脈血の酸素分圧を維持することにあると考えると理解しやすい。ヒトは右方移動と左方移動を低酸素の程度によって使い分けていると考えてもよいだろう。

1 0 0 0 OA 2つの階に分かれた事業所において結核集団感染が疑われた事例

- 著者

- 関 なおみ

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.5, pp.395-399, 2003-05-15 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 17

近年わが国において成人集団における集団感染リスクは増加傾向にあるが, これらの事例は感染経路の同定が難しく, 予想外に感染が拡大している可能性があり, 対応に苦慮することが多い。今回当保健所が経験した中小企業での集団感染事例について, 対象年齢を60歳未満まで引き上げたツベルクリン反応検査 (以下, ツ反), 換気測定, 聞き取り調査等をもとに検討した。初発患者は38歳男性で病型班bII3pl, 喀痰検査はGaffky8号, 培養+ (INH耐性) であった。調査対象の事業所は2・7階に分かれ職務内容ごとに配置が異なっていた。30歳未満を対象としたツ反により, 両階合わせて感染者3名, リンパ節結核1名が発見された。このため, 対象年齢を60歳未満まで引き上げツ反を実施したところ, さらに13名が感染の疑いと判断された。当初の情報では, 初発患者の出入りは2階のみで7階職員との接触はほとんどないとのことであったが, 現場視察と聞き取り調査等から感染状況が推測された。都市部中小企業職員はデインジャーグループに属さないが, 定期外検診において積極的な調査の重要性が示唆された。

1 0 0 0 喫煙本数による脳卒中リスク

- 著者

- 橋本 洋一郎 和田 邦泰

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.8, pp.715-719, 2020 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 18

能動喫煙は脳卒中の危険因子となり、脳卒中発症の相対危険度はその用量に依存して増加し、中年層で最大の相対危険度を示す。脳梗塞(約2倍)とくも膜下出血(約3倍)では、喫煙は明らかな危険因子となっている。脳出血が喫煙で増加するとの報告もあるが、まだ危険因子としては確立されていない。45歳未満の女性では、経口避妊薬使用や前兆のある片頭痛などの危険因子をもつ場合は喫煙による脳卒中の危険性はさらに高くなる。受動喫煙も脳卒中の危険因子(1.25倍)となり、受動喫煙に安全なレベルは存在しない。禁煙により脳卒中の危険度は低下する。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1928年05月10日, 1928-05-10

1 0 0 0 OA 日本 : フィランスロピー研究における現状分析と歴史研究の課題

- 著者

- 大杉由香

- 出版者

- 法政大学大原社会問題研究所

- 雑誌

- 大原社会問題研究所雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.2011年(2月), no.628, 2011-02-25

1 0 0 0 ごみ焼却・バイオガス化複合施設の運転状況報告

- 著者

- 杉原 英雄 谷口 暢子 上原 伸基 臼井 勝久 内田 博之

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集

- 巻号頁・発行日

- vol.27, 2016

<br>防府市クリーンセンターは、一般廃棄物を焼却処理するごみ焼却施設にメタン発酵処理するバイオガス化施設を併設した「ごみ焼却・バイオガス化複合施設」である。混合収集されたごみを機械選別し、隣接施設から受入れた下水、し尿汚泥と混合してメタン発酵を行い、得られたバイオガスを用いて高効率なごみ焼却発電を実現している。<br>2014年4月から商用運転を開始し、これまで安定的な処理を継続しているが、日常運転の中では複合施設特有の問題が発生することがあるため、都度対策を講じ解消することで、より効率的な運用を図っている。本稿では、バイオガス化施設から排出される発酵残渣の焼却処理に関する改善事例について報告する。

- 著者

- Akinori Yabuki Masaru Kawato Yuriko Nagano Shinji Tsuchida Takao Yoshida Yoshihiro Fujiwara

- 出版者

- Japan Society of Protistology

- 雑誌

- Journal of Protistology (ISSN:2433412X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-5, 2020-07-27 (Released:2020-07-27)

- 参考文献数

- 19

Diplonemea is one of the most abundant and species-rich protist groups in marine environments. However, many lineages are still undescribed. Particularly, little is understood about members of the ‘deep-sea and pelagic diplonemids (DSPD)’ clade. The environmental DNA (eDNA) studies conducted with universal eukaryotic primers have shown that DSPDs were also abundantly distributed in natural environments, but their cultures have not yet been established. For future studies such as mitochondrial genome sequencing, culture establishment is needed. For establishing cultures, it is important to select samples containing a high quantity of diplonemids. In this study, we designed new diplonemid primers for eDNA analysis using a next-generation sequencer, testing its efficiency using eDNA that was extracted from two deep-sea water samples. Out of a total of 58,154 assembled reads, 57,633 reads (i.e. 99.1%) were affiliated with diplonemids by BLAST and reconstructed into 160 representative sequences. Phylogenetic analyses showed that many of the representative sequences (137 sequences, 85.6%) were branched within the DSPD clade and family Hemistasiidae. These findings indicate that the new primers are useful in monitoring diplonemid diversity and acquiring information for the establishment of DSPD cultures.