- 著者

- Koh Hiraoka Seiichiro Tateishi Koji Mori

- 出版者

- (公社)日本産業衛生学会

- 雑誌

- Journal of Occupational Health (ISSN:13419145)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-0084-RA, (Released:2015-08-12)

- 被引用文献数

- 4 21

Objectives: The aim of this review was to summarize the lessons learned from the experience in protecting the health of workers engaged in operations following the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (NPP). Methods: We reviewed all types of scientific papers examining workers’ health found in Medline and Web of Sciences as well as some official reports published by the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and other governmental institutes. Results: The papers and reports were classified into those investigating workers at the Fukushima Daiichi and Daini NPPs workers engaged in decontamination operations in designated areas, and other workers. Regarding workers at the NPPs, many efforts were made to establish an emergency-care and occupational health system. Risk management efforts were undertaken for radiation exposure, heat stress, psychological stress, outbreak of infectious diseases, and fitness for work. Only a few reports dealt with decontamination workers and others; however, the health management of these workers was clearly weaker than that for workers at the NPPs. Conclusions: Many lessons can be learned from what occurred. That knowledge can be applied to ongoing decommissioning work and to future disasters. In addition, it is necessary to study the long-term health effects of radiation exposure and to accumulate data about the health of workers engaged in decontamination work and other areas.

3 0 0 0 OA Allergic Contact Dermatitis from Two-component Acrylic Resin in a Manicurist and a Dental Hygienist

- 著者

- Keiko Minamoto

- 出版者

- (公社)日本産業衛生学会

- 雑誌

- Journal of Occupational Health (ISSN:13419145)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.229-234, 2014 (Released:2014-10-03)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 5

Backgrounds: Two-component acrylic resin used in nail art and dentistry can cause allergic contact dermatitis (ACD), but only a few reports from Japan have been published. Cases: A 35-year-old female manicurist (case 1) and 30-year-old female dental hygienist (case 2) were diagnosed with ACD caused by ethyl methacrylate and methyl methacrylate in a liquid monomer of two-component acrylic resin respectively. Case 1 was sensitized from direct skin contact with nail art acrylic products, which could have been avoided, and gave up both being a manicurist and a user. Onset in case 2 occurred when she started to work as an apprentice. She had believed that the cause of her symptoms was use of disposable natural rubber gloves, not a liquid monomer penetrating through her gloves, until she was patch tested positive to (meth)acrylates and liquid monomer. Conclusions: To prevent sensitization, it should be emphasized in occupational training in both specialties that there should be no direct contact with acrylic products and that disposable gloves do not have sufficient protecting properties.(J Occup Health 2014; 56: 229-234)

3 0 0 0 OA サルコペニア(加齢性筋減弱症)の分子メカニズム

- 著者

- 佐久間 邦弘 山口 明彦

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.13-13, 2014 (Released:2014-01-24)

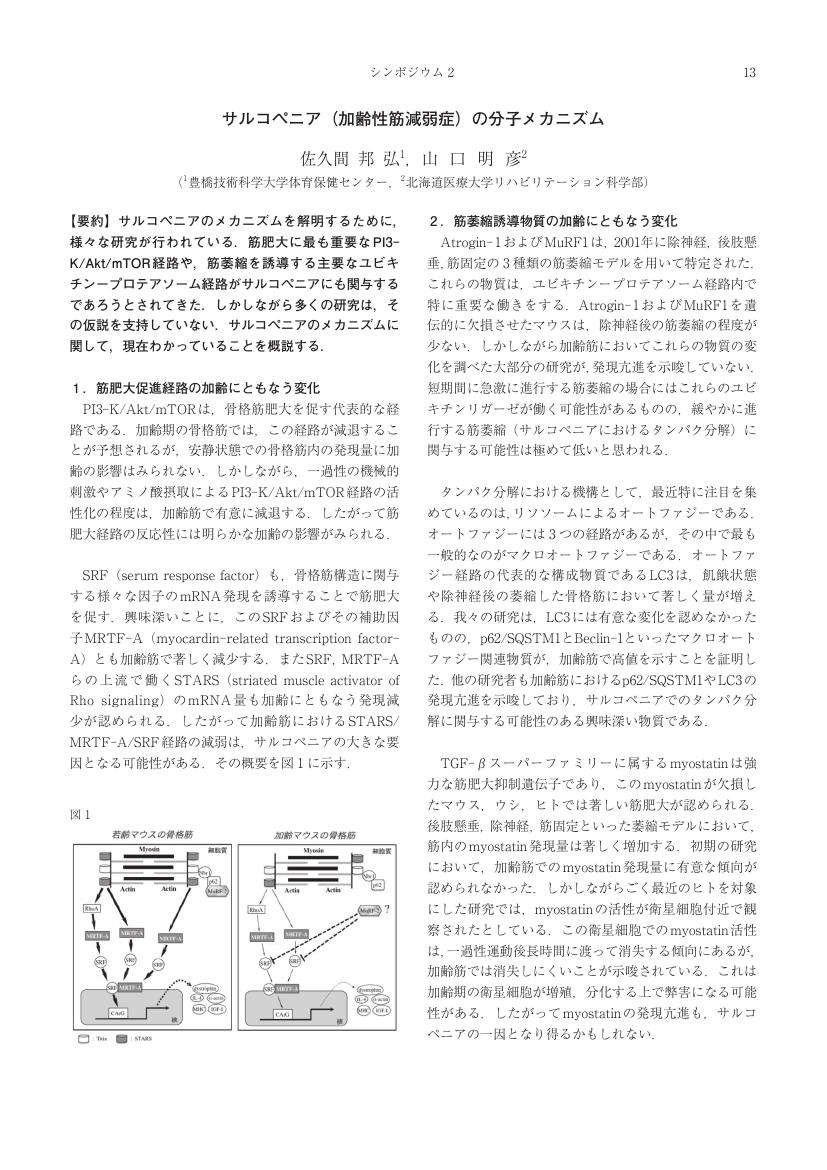

3 0 0 0 OA サルコペニアにともなう筋萎縮誘導因子の変化

- 著者

- 佐久間 邦弘 山口 明彦

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.74-74, 2015 (Released:2015-01-25)

- 参考文献数

- 3

3 0 0 0 OA 市町村総合計画策定における住民参加システムの実態

- 著者

- 熊谷 智義 広田 純一

- 出版者

- 農村計画学会

- 雑誌

- 農村計画学会誌 (ISSN:09129731)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.23-suppl, pp.253-258, 2004-11-30 (Released:2011-04-13)

筆者らは、これまで、市町村総合計画の策定過程における住民参加の実態について、岩手県内の農村部町村の事例分析を行い、いかなる条件を有する市町村にどのような住民参加システムが望ましいかを解明することを目的に、住民参加のシステムとして、「事務局参加型」、「審議会充実型」、「住民意見聴取型」の3類型化を試み、現状と課題を明らかにしてきた。また、それらの検証のため、東北地方399市町村を対象としたアンケート調査を行い、類型分けの妥当性やそれぞれにおける課題等について考察を進めてきた注1。これまでの研究の中で、検討案の作成段階に住民が関わることから、「事務局参加型」が最も住民意向をダイレクトに反映することができるシステムであると考えてきた。ただし、「事務局参加型」では、計画素案までを住民参加型で作成しても、それが審議会で審議される際に、または庁内での検討時に、修正される可能性があり、その場合の調整作業が課題であることを明らかにした。そのため、これらの課題をクリアしている事例を調べる必要があり、町村部のもっとも進んだ事例を調査することが望ましいが、現状では適切な事例が見あたらず、以下の理由から、都市部の三鷹市を調査・分析の対象に選んだ。三鷹市の場合は、審議会を廃止しその機能を市民による検討組織に持たせること、また庁内での検討結果を説明するなどのフィードバックを行うことで、課題に対応している。また、三鷹市においては、'70年代より、住民参加の取り組みが行われ、その経験が蓄積されてきており、その中に、他の自治体で住民参加を進める際の参考となるものが見いだせる注2) 。さらに、同じ「事務局参加型」に分類されるシステムを採用している場合でも、個々の状況を比較すると、参加の技術、かける手間の面でも差があり、三鷹市の先駆性が際だっている。そこで、本稿では、三鷹市の総合計画策定における住民参加システムに注目し、3つの類型分けの観点から、実態を分析することを通し、町村部でこのような住民参加システムを適用する場合に必要な諸条件について、また、町村部にはそのまま適用することができない三鷹市固有及び都市特有の条件についてe有効な知見を得ることを目的としている。

3 0 0 0 OA 「みちのく震録伝」文部科学大臣表彰記念講演会

- 著者

- 佐藤 正樹

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.396-399, 2015-08-01 (Released:2015-08-01)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA iPS細胞をもちいたALSの病態解析

- 著者

- 江川 斉宏 井上 治久

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.1020-1022, 2013-11-01 (Released:2013-11-29)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 3

われわれは,transactive response DNA binding protein 43 kDa(TDP-43)遺伝子変異を有する家族性筋萎縮性側索硬化症(familial amyotrophic lateral sclerosis; FALS)患者由来の人工多能性幹細胞(induced pluripotent stem cell; iPS細胞)を樹立し,それらから分化誘導した運動ニューロンをもちいてALSの病態解析をおこなった.FALS由来iPS細胞の運動ニューロン分化能は正常であり,神経細胞へ分化後,TDP-43タンパク質は生化学的に不溶性を獲得していた.純化したFALS運動ニューロンでは,神経細胞骨格関連の遺伝子が低下し,神経突起が短縮していた.さらに,酸化ストレスに対する脆弱性をみとめ,アナカルジン酸投与によりこれらの表現型は改善した.iPS細胞由来の運動ニューロンをもちいて,ALSの新規治療薬シーズの発見が期待できる.

3 0 0 0 OA 集中治療室患者におけるアジスロマイシン静注製剤投与時の希釈輸液量制限の安全性に関する検討

- 著者

- 春木 祐人 萩谷 英大 佐久間 晶子 春木 麻衣 岡 泰江 杉山 哲大 川上 恭弘 近藤 祥代

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.8, pp.987-990, 2015 (Released:2015-08-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Intravenous azithromycin (AZM) was approved for use in December 2011 in Japan. In general, intravenous AZM injections are diluted to 1 mg/mL, with a total infusion volume of 500 mL to avoid phlebitis. Patients in intensive care units (ICUs) require small infusion volumes. We retrospectively evaluated the total AZM infusion volume in 65 ICU patients receiving AZM treatment from December 2011 to August 2014. Thirteen patients (20.0%) received a reduced volume [100 mL (5 mg/mL) or 250 mL (2 mg/mL)] using an infusion pump over 2 h. No peripheral phlebitis was observed in any patient. Based on this result, it is assumed that AZM can be safely administered to ICU patients even though the volume of solvent is reduced. AZM is widely recommended for the treatment of community-acquired respiratory infections and is used in patients with severe infections. Further investigation is required in additional patients to understand the effects of AZM volume reduction in greater detail.

3 0 0 0 OA 有機栽培と慣行栽培農産物の品質上の差異

- 著者

- 堀田 博

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.428-435, 1999-06-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 3 3

3 0 0 0 OA ナノマテリアルの次世代健康影響―妊娠期曝露が子に及ぼす影響

- 著者

- 武田 健 菅又 昌雄

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本トキシコロジー学会学術年会 第36回日本トキシコロジー学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.1803, 2009 (Released:2009-07-17)

ナノマテリアルの次世代健康影響―妊娠期曝露が子に及ぼす影響 武田 健 (東京理科大学薬学部、ナノ粒子健康科学研究センター) 菅又昌雄 (栃木臨床病理研究所) ナノマテリアルの次世代健康影響について紹介したい。 1.ディーゼル排ガス妊娠期曝露の脳神経系への影響: 排ガス中のナノ粒子は、母から胎仔に移り、未発達の脳血液関門を通過して脳内に移行することが示唆された。産仔脳にび慢性の多発性微小梗塞と判定される所見が認められた (Sugamata et al JHS,2006)。排ガス微粒子投与でも同様な所見が認められた。 2.酸化チタンナノ粒子の影響: 酸化チタンを妊娠マウス皮下に投与すると、粒子が産仔の脳に移行すること、脳末梢血管周囲に異常を引き起こすこと、脳の特定の部位にカスパーゼ3陽性細胞が認められることなどが明らかになった(Takeda et al JHS, 2009)。さらに神経伝達物質のモノアミン系の代謝異常も認められた。また、網羅的遺伝子発現解析並びに選択的遺伝子発現解析の結果からも様々な異常が明らかになった。 3.結論: 上記の結果及びその後の研究結果から以下のことが示唆される。ナノマテリアルは吸入、気管内、点鼻、皮下など投与法に関わらずナノマテリアルが妊娠した母マウスの血流にのれば、仔に影響を及ぼす。生まれてから成長する過程で様々な症状として現れ、それらは時として、重大な疾患の発症、増悪化に繋がる。 我々の研究と国内外で蓄積されつつある研究報告から、ナノ粒子はバクテリア、ウイルス、プリオンに続いて第4の病原体(正確には病原物質)と表現したくなるほど様々な病態を引き起こす。ナノ粒子は特に血管及び血管周囲に大きな影響を及ぼしている。 (本研究は井原智美栃木臨床病理研究所部長、押尾茂奥羽大学教授、二瓶好正東京理科大学教授をはじめ多くの研究者の指導や協力のもとに行われてきた。院生・学生を含むすべての共同研究者に深謝申し上げます)

- 著者

- 京谷 栄二

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.151-152, 2014 (Released:2015-07-04)

3 0 0 0 OA 青葉アルコール(第一報)

- 著者

- 武居 三吉 酒戸 彌二郎 大野 稔 黒岩 芳郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.6, pp.709-716, 1938 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 4

3 0 0 0 OA がん治療ターゲットとしてのサバイビンの可能性とサバイビン発現抑制薬YM155の非臨床研究

- 著者

- 喜多 彩 中原 崇人 竹内 雅博 木野山 功 山中 堅太郎 峯松 剛 光岡 圭介 伏木 洋司 三好 荘介 笹又 理央 宮田 桂司

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.4, pp.198-203, 2010 (Released:2010-10-08)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 6

正常細胞に何らかの異常が生じると,生体は異常な細胞を修復あるいは除去することによって,その恒常性を維持する.また,正常細胞において,アポトーシスによる細胞死誘導機構が破綻すると,異常な細胞は除去されることなく,がんに代表される様々な疾患の引き金となる.アポトーシス制御に重要な因子の1つとして,IAP(Inhibitor of Apoptosis)ファミリータンパク質が知られており,これまでに8つのIAPファミリーが同定されている.IAPファミリーの中でも特にサバイビンは,発現抑制による細胞死誘導の他に,がん特異的発現,細胞の有糸分裂制御,そして既存抗がん薬の感受性を増強させるという点で注目を集め,がん治療のターゲットとして今日まで多くの研究がなされている.YM155はアステラス製薬株式会社で創製されたサバイビン発現抑制薬であり,各種ヒトがん細胞株に対して増殖阻害作用を示した.またヌードマウス担癌モデルにおいて,体重に影響を与えることなく腫瘍の退縮をともなう抗腫瘍作用を示した.siRNAやリボザイムによるサバイビンの機能抑制によって,既存抗がん薬の感受性が増強することが知られているが,YM155は既存抗がん薬との併用投与により,毒性の増悪化なく既存薬の薬効を増強させた.さらに,臨床で広く診断に用いられているpositron emission tomography(PET)を用いた評価においてはYM155の薬効が非侵襲的に検出でき,臨床におけるPET診断の有用性が確認された.以上から,YM155はサバイビン発現抑制作用により,がん細胞に対し選択的に抗腫瘍効果を発揮するユニークな新規抗がん薬となることが期待される.

3 0 0 0 OA Effect of Smell in Space Perception

- 著者

- Alejandra VILAPLANA Toshimasa YAMANAKA

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- International Journal of Affective Engineering (ISSN:21875413)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.175-182, 2015 (Released:2015-06-30)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4

Waiting is an inevitable part of life and the spaces in which we wait can contribute to either improve or worsen the experience. This paper covers the process and results of “The waiting room”, analyzing if the presence of specific smells has a significant impact in how the room and the waiting experience are perceived. Two different odorants were selected, lavender (relaxing) and orange (stimulating); 63 participants from 32 different countries were assigned into three groups (between-groups approach): Control (unscented), Orange and Lavender. Results show that both scents affected the room and waiting experience evaluation in different ways and overall increased the surrounding space perception compared to the unscented condition. Participants exposed to lavender scent were inclined to rate higher the ‘psychological’ properties of the room such as pleasantness and warmth; in addition the lavender-evoked memories were emotion based. Participants exposed to orange scent tended to rate higher the ‘physical’ properties of the room such as brightness and height; orange-evoked memories were object based. Lavender scent had a stronger influence in space perception than orange, suggesting the relevance of congruence and coherence between scent and physical environment when incorporating it as a tangible design tool in architecture.

3 0 0 0 OA 映像コンテンツの印象評価における編集技法の影響 —トランジションの効果について—

- 著者

- 藤田 良治 山口 由衣 椎名 健

- 出版者

- 情報メディア学会

- 雑誌

- 情報メディア研究 (ISSN:13485857)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.1-13, 2008 (Released:2008-03-17)

- 参考文献数

- 10

同一の映像素材に異なるトランジションを使用するとき,視聴者の印象がどのように変化するか心理学的実験により測定した.実験映像は,1)4種類の映像素材,2)4種類のフレームサイズ(画面に対する比率),3)4パターンのトランジション「ディゾルブ」「ワイプ」「カット」「ズーム」,を組み合わせて,合計64種類の映像を製作した.この映像を52名の実験参加者に呈示し,24尺度からなるSD法による印象評価を求めた.得られた評価値の因子分析により,3因子「好感度」「インパクト度」「明晰度」を抽出した.次に,各因子それぞれにおいて,トランジション(4)×フレームサイズ(4)×カテゴリー(4)の因子得点を用いて,3要因分散分析を行った.その結果,同一の映像素材においても,異なるトランジションを使用することにより,視聴者の印象が大きく変わることが明らかになった.本研究の結果,映像編集においてトランジションを適切に選択することの重要性が示され,視聴者に好感度やインパクトを与える映像を作成するための指標の一端を示した.

3 0 0 0 OA STOL機実用化の展望

- 著者

- 森 幹彦 大竹 邦彦 小松 敬治

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.325, pp.63-71, 1981-02-05 (Released:2009-05-25)

3 0 0 0 OA チョウ目昆虫の性染色体進化

- 著者

- 佐原 健 松橋 伊織 吉戸 敦生

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.1, pp.1_37-1_49, 2015 (Released:2015-07-08)

- 参考文献数

- 101

3 0 0 0 OA 韓国における剣道試合の有効打突判定に関する一考察

- 著者

- 加藤 純一

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.1-21, 2012-09-20 (Released:2014-04-04)

- 参考文献数

- 19

The purpose of this study is to look at the decisions on yuko-datotsu being made through the system of "Claim for Judgment Using VTR" that the Korea Business Kumdo Federation (KBKF) has introduced. This thesis is organized as follows:·Details leading up to the introduction of "Claim for Judgment Using VTR".·Clarification of its regulations and subsidiary.·Analysis of the assessment of decisions made using a video tape recorder (VTR).·The relation between decisions made using the VTR and the requirements of yuko-datotsu.The results obtained were as follow:1.Before the introduction of the "Claim for Judgment Using VTR," systems using 5 referees and 4 referees were investigated.2.The system of "Claim for Judgment Using VTR" was accepted by all concerned.3.In case kantoku has a doubt about the yuko-datotsu, kantoku may file igi with shinpan-shunin in this system.4.Judges check the datotsu-bui of the opponent’s kendo-gu or datotsubu with shinai using the VTR. This method bears some parallels to the instant replay system that many professional sports have adopted.5.But if they move to checking not only datotsubu or datotsu-bui, but also checking the yuko-datotsu, the requirement of yuko-datotsu will be changed by the introduction of this system.

3 0 0 0 OA 資源ガバナンスの比較地域分析

- 著者

- 太田 有子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.16-31, 2014 (Released:2015-07-04)

- 参考文献数

- 37

本稿は, 工業化の政治社会的背景を明らかにするため, 陶磁器の生産・流通に関わる資源をめぐる制度形成の過程に関して地域間の比較分析を通じて検証するものである. 「資源ガバナンス」という概念を導入し, 資源のあり方が制度化される過程を明らかにすることを試みた. 陶磁器の生産流通制度成立の経緯や内容に関して分析を行った結果, 陶磁器業に関わる諸資源のあり方は, 各地域の行政権力と様々な社会集団との関係によって規定されていたことが示された. 行政権力による資源への厳戒な統制のもとで諸制度が実施された事例がある一方で, 行政権力と同業者組合の協調による制度形成や, 生産・流通に関わる資源を獲得した卸売業者による制度構築の事例など, 地域間の相違が見られた. 資源ガバナンスの多様な様態の背景として地域の行政権力による支配のあり方が, 陶磁器業をめぐる諸資源のあり方, 陶磁器業従事者の活動や関係に作用し, 陶磁器業の生産・流通に影響していた. 行政権力と社会集団の関係によって, 陶磁器業の発展のあり方は異なっており, 行政権力による保護管理の下で発展した地域がある一方で, 行政機構と商工業者の連携や, 商工業者による民間資本を中心に発展した地域もあり, 工業化の多様な経路とその政治社会的背景が明らかになった.

3 0 0 0 OA 4.悪性症候群

- 著者

- 日域 広昭 山下 英尚 小鶴 俊郎 山脇 成人

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.8, pp.1627-1633, 2007 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

悪性症候群は統合失調症の治療薬である抗精神病薬の副作用として知られており,これまでは精神科治療における問題と認識されていた.ところが,医療制度の変化や薬物開発によるさまざまな診療科での向精神薬の処方の増加といった医療事情の変化などに伴い,悪性症候群やセロトニン症候群などの周辺疾患は精神科にとどまる問題ではなくなってきている.本稿では,悪性症候群を中心に,鑑別すべき疾患やその対処法について概説した.