1 0 0 0 OA Aortic Pulse Wave Velocity Predicts Cardiovascular Mortality in Middle-Aged and Elderly Japanese Men

- 著者

- Noriko Inoue Ryo Maeda Hideshi Kawakami Tomoki Shokawa Hideya Yamamoto Chikako Ito Hideo Sasaki

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.549-553, 2009 (Released:2009-02-25)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 33 66

Background: Aortic pulse wave velocity (PWV) is widely used as a noninvasive index of arterial stiffness and was used in the present study to investigate the relationship between PWV and cardiovascular mortality in the middle-aged and elderly Japanese population using a longitudinal study design. Methods and Results: From 1988 to 2003, a total of 3,960 men (50-69 years old at baseline) who underwent medical check-ups and measurement of PWV, which was standardized for diastolic blood pressure, were recruited and divided into 4 groups according to the PWV values. The average follow-up period was 8.2 years. Mortality from all-causes and from cardiovascular disease significantly increased as PWV increased in the entire follow-up period. Multivariate-adjusted relative risks of all-cause and cardiovascular disease mortality for the highest quartile of PWV (>9.0 m/s) were 1.28 (95% confidence interval (CI) 0.97-1.68) and 1.83 (95%CI 1.02-3.29), respectively, compared with the lowest quartile (<7.5 m/s). Conclusions: An increased PWV can predict cardiovascular mortality in middle-aged and elderly Japanese men. (Circ J 2009; 73: 549 - 553)

1 0 0 0 OA アキレス腱断裂保存療法の治療経過報告と関節可動域制限因子について

- 著者

- 関 悠一郎 青木 啓成 児玉 雄二 唐澤 俊一 村上 成道

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C0933, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】古府らによりアキレス腱保存療法を奨励する報告はされているが、保存療法のリハビリテーションに関する報告は少ない。当院におけるアキレス腱保存療法の治療成績について報告する。足関節可動域に着目し、装具除去(通常9.5週にて除去)時に関節可動域(以下ROM)が平均以下の症例について、原因を紹介し装具固定期間のROM訓練施行上の課題を検討したので報告する。【対象・方法】対象は平成18年12月から平成19年11月の間に受傷、保存療法を行った23例、平均年齢41.1歳(25~72歳)、男性15名、女性10名。装具療法は受傷・ギプス固定1週の後、装具装着。直後から装具装着下での足関節自動底屈運動と部分荷重を開始。Thompson testの陰性化を認めた3週前後から自動背屈運動を開始。9.5週以降で装具除去、荷重下での底屈運動を開始する。足関節背屈のROMを受傷3週・6.5週・装具除去時・3ヶ月で測定し平均値を算出した。また受傷から復職までの期間、杖なし歩行獲得までの期間、つま先立ち・走行(軽いジョギング)が可能となるまでの期間について調査、平均値を算出した。【結果】受傷から3週の足関節背屈ROMは-9.5°(-20°~0°)受傷から6.5週-4.2°(-30°~10°)装具除去時5.0°(-5°~15°)3ヶ月9.6°(0°~15°)。復職は3.4週(0週~9週)杖なし歩行獲得3.9週(2週~8週)つま先立ち14.7週(13週~16週)、ランニング17.2週(14週~20週)。装具除去時のROMが平均以下の症例は、距腿関節のモビリティー低下2例、腓骨神経麻痺と麻痺の疑い2例、足趾・足関節底屈筋群の短縮と筋硬結の残存2例、edemaの残存2例、背屈に再断裂への恐怖心伴う1例を呈していた。【考察】古府らの研究では受傷後6.5週の足関節背屈ROMは平均-11°、3ヶ月で平均6.3°とし、つま先立ち4.1ヶ月、走行4.8ヶ月で獲得したと述べている。当院の結果は、ROMについては概ね報告を上回る結果となった。つま先立ちと走行開始の期間も概ね同様の結果であった。ROM制限を来した原因のなかで、特に距腿関節の可動性低下と、程度の差はあるが下腿三頭筋以外に足関節底屈に関与する筋の短縮と筋硬結を有する症例が多くみられた。断裂による侵襲に加え長期の底屈位固定と荷重を行なうことから、周囲筋が代償して疲労が蓄積した結果であると考えている。早期から距腿関節の可動性と下腿周囲筋・腱の柔軟性と腱鞘部の癒着の改善を図ることで装具除去後の機能改善や再断裂予防に役立つものと考えている。今後の課題として、装具除去後の抗重力運動をスムーズに獲得するため、腱の修復過程・代償作用を考慮し、効果的な装具療法中の運動プログラムを作成する必要性が示唆された。

- 著者

- 田中 守 中家 美千代 佐藤 伸一

- 出版者

- 比較眼科学会

- 雑誌

- 比較眼科研究 (ISSN:02867486)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.29-33, 2013-12-27 (Released:2015-03-28)

- 参考文献数

- 6

近年、緑内障治療薬の開発の高まりにより、緑内障モデル動物が注目されている。カニクイザルは眼球構造がヒトに近く、これまでのところレーザー誘発高眼圧モデルとして多く用いられてきた。緑内障の判定は眼圧を測定することで行われてきたが、測定値にバラツキが大きいことが問題であった。さらに、最近の研究では緑内障であっても必ずしも高眼圧を呈さないことがわかっており、眼圧以外の指標による緑内障の判定法が求められていた。ヒトにおいては日本緑内障学会の「緑内障性視神経乳頭・網膜神経線維層変化判定ガイドライン(以下、ガイドライン)」1)が発行されており、眼圧に依存しない評価が利用されている。また、カニクイザルにおける無麻酔下での眼圧測定には事前に測定環境への長い馴化期間を要する2)ことから、より簡便で測定環境に影響されにくく、眼圧に替わる数的な指標による緑内障の判定は有用であると考えられる。このような背景のもと、ガイドラインのカニクイザルへの応用の可能性を検討する第一ステップとして、無処置カニクイザル97匹(♂:48匹、♀:49匹)の両眼194眼のデジタル眼底写真を撮影し、緑内障性変化有無の判定に有効とされる、質的判定及び視神経乳頭陥凹の最大垂直径と最大垂直視神経乳頭径の比(以下、垂直C/D比)3)の計測を行なった。なお、本実験の目的は眼底写真による垂直C/D比を用いた緑内障の判定であったことから、スリットランプのスリット光による視神経乳頭部周囲の凹凸については観察しなかった。その結果、カニクイザルの視神経乳頭は垂直方向に縦長の楕円形であった。視神経乳頭陥凹は視神経乳頭のほぼ中心に位置し、垂直方向にやや縦長の楕円形であった。リムの形状は乳頭の上方及び下方がやや厚いが、全周にわたってほぼ均等であった。垂直C/D比の平均は、雄の左眼で0.56±0.08、右眼で0.55±0.08、雌の左眼で0.59±0.08、右眼で0.60±0.08であった。両眼の垂直C/D比の差は、いずれの動物においても0.00~0.07であり、平均は0.02であった。これらの結果から、緑内障と判定された動物は見られなかった。以上のように垂直C/D比計測の結果、カニクイザルにおける緑内障性変化の判定に本ガイドラインを応用することは可能であると考えられた。

1 0 0 0 テクスト分析入門 : 小説を分析的に読むための実践ガイド

- 著者

- 出村 文理

- 出版者

- 北の文庫の会

- 雑誌

- 北の文庫 (ISSN:0912523X)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.1-48, 2017-08

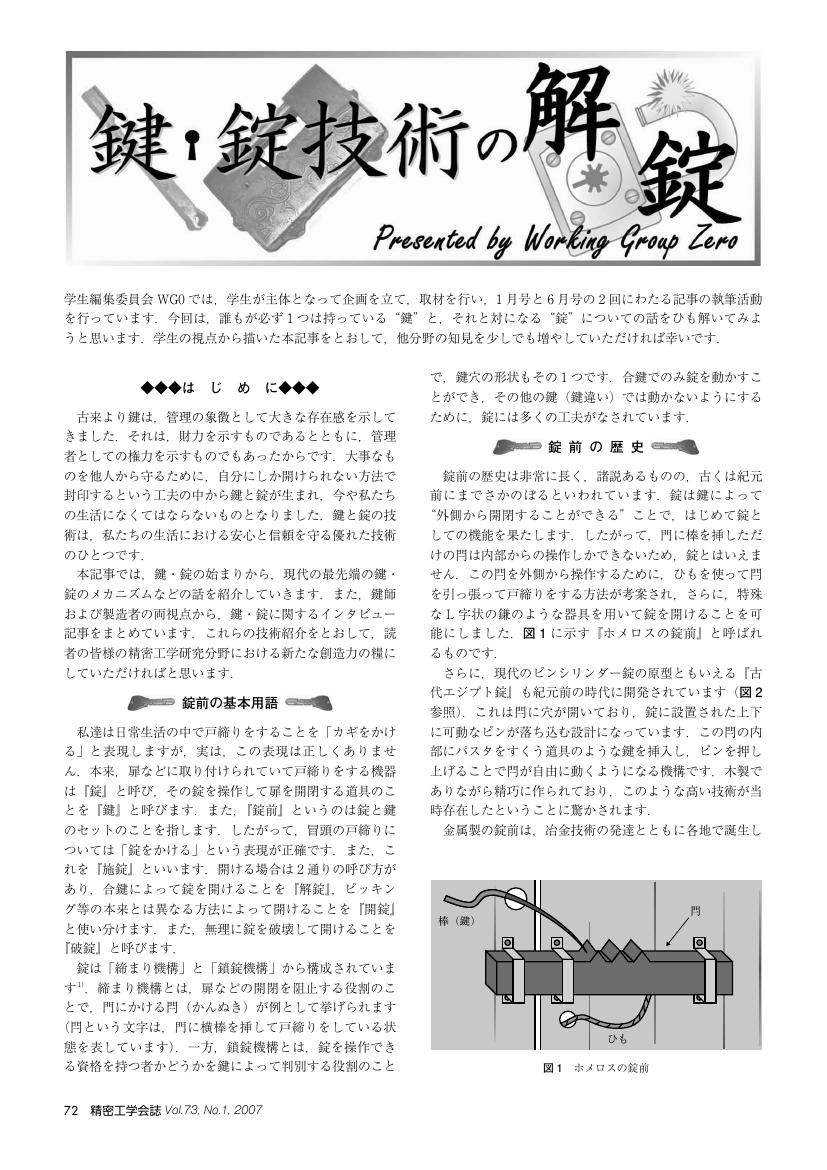

1 0 0 0 OA 鍵・錠技術の解錠

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.72-77, 2007 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 存在 : 高野喜久雄詩集

1 0 0 0 IR 森鴎外『魚玄機』の史料とテーマについて

- 著者

- 山本 美智子

- 出版者

- 東京女子大学

- 雑誌

- 日本文學 (ISSN:03863336)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.55-74, 1973-11-30

1 0 0 0 比較神話学研究--琉球コンプレックスの元型心理学

- 著者

- 中島 達弘

- 出版者

- 日本トランスパーソナル心理学/精神医学会

- 雑誌

- トランスパーソナル心理学/精神医学 (ISSN:13454501)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.37-53, 2009-07

1 0 0 0 秋田の昔話『桃太郎』と箱舟漂流譚--比較神話学の視点を通して

- 著者

- 平 辰彦

- 出版者

- 秋田経済法科大学経済学部

- 雑誌

- 秋田経済法科大学経済学部紀要 (ISSN:09109501)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.63-80, 2003-03

- 著者

- 外山 みどり

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.109-110, 1995-03-31 (Released:2016-11-15)

- 著者

- 松村 一男

- 出版者

- 大修館書店

- 雑誌

- 言語 (ISSN:02871696)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.12, pp.26-33, 2000-12

1 0 0 0 動員と統制:日本軍政期のジャワにおけるイスラム宣撫工作について

- 著者

- 倉沢 愛子

- 出版者

- Japan Society for Southeast Asian Studies

- 雑誌

- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:18837557)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.69-121, 1981

- 著者

- 長沢 栄史 有田 郁夫

- 出版者

- 日本きのこセンター菌蕈研究所

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.71-78, 1988 (Released:2011-03-05)

- 著者

- 岡本 泰昌 木下 亜紀子 小野田 慶一 吉村 晋平 松永 美希 高見 浩 山下 英尚 上田 一貴 鈴木 伸一 山脇 成人

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.237-243, 2007-03-31 (Released:2016-12-01)

In this article, we present our neuroimaging studies by functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) about the brain mechanism of cognition toward elucidation of pathophysiology in depression. The first and second data show the brain mechanism (Kurosaki et al., 2005; Ueda et al., 2003) related to dysfunctional beliefs and systematic cognitive errors identified by Beck (1967), and the third is that (Tanaka et al., 2004) related to differential activation hypothesis proposed by Teasdale (1988). Lastly, we also show the change of brain function before and after cognitive behavioral group therapy (CBGT). Depressed patients before the CBGT showed attenuated activation in the dorsolateral prefrontal cortex, parietal cortex, and striatum were activated during the task. After the CBGT, the brain activation in good responders was restored as same as that in healthy control. However, in poor responder, there was no change on brain activation between before and after CBGT.

1 0 0 0 陸上と洋上の風力発電の最新動向 : 再生可能エネルギーの中心に

- 著者

- 岩間 剛一

- 出版者

- オイル・リポート社

- 雑誌

- オイル・リポート : 石油とガスのオピニオン・情報誌

- 巻号頁・発行日

- no.1815, pp.3-7, 2017-10-17

1 0 0 0 家庭向け木質バイオマス燃焼機器の普及と燃料消費量

- 著者

- 根本 和宜 中村 省吾 森 保文

- 出版者

- 林業経済学会

- 雑誌

- 林業経済研究 = Journal of forest economics (ISSN:02851598)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.82-91, 2017-11

- 著者

- 増澤 勇太

- 出版者

- 海外電力調査会

- 雑誌

- 海外電力 (ISSN:03884015)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.11, pp.53-65, 2017-11

- 著者

- 浅井 真康 高井 久光

- 出版者

- 農林水産省農林水産政策研究所

- 雑誌

- 農林水産政策研究 = Journal of agricultural policy research (ISSN:1346700X)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.25-47, 2017-11