1 0 0 0 OA 21世紀を創造力発揮の舞台に

- 著者

- 中川 聡子

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.2, pp.127-130, 2001-02-01 (Released:2008-04-17)

- 著者

- 宮田 明子 山本 朋弘 堀田 龍也 伊藤 三佐子 片山 淳一 鈴木 広則

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.49-52, 2016

校務支援システムを導入した小・中学校の教員を対象に,校務支援システムの運用前・1年後・2年後の3回において質問紙調査を実施し,校務の状況に関する教員の意識および校務支援システムの機能の必要性についての経年比較を行った.その結果,校務支援システムの運用前と比較して1年後・2年後に,教員は校務の状況が改善されたと感じること,校務支援システムの機能の必要性を高く感じることが示された.また,校務支援システムの利用年数が1年目の教員と比較して2年目以降の教員は,児童生徒の状況把握や帳票印刷の機能に対して,より高く必要性を感じていることが示された.

- 出版者

- (公社)日本気象学会

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.4-5, 2017 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR Unobtrusive Measures(非影響的測定法)

- 著者

- 細江 達郎 現代行動科学会誌編集委員会

- 出版者

- 現代行動科学会

- 雑誌

- 現代行動科学会誌 (ISSN:13418599)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.6-10, 1995-09-01

概ね行動科学の実証的方法は研究者が対象者になんらかの刺激を与えそれに対する反応を問う形をとる。研究活動が研究者の自ら設定する枠組みにそって対象に接近するという自覚的な活動であるかぎり、当然な営みであることといえる。しかし、ほとんどの実験科学において当然視されているこの方法に関して、こと人間を対象とする分野においては問題無しとはされない。それどころか特に人間関係やその相互影響を主たる対象とする社会心理学では、いわゆる社会心理学の危機論争の中で、実験の人為性や非日常性といった批判を受けることとなる。その論争の中で示されたものの一つに実験的方法以外の看過されてきた手法の見直しがある。すでに1966年にWebb,J.E., et al.がUnobtrusive Measures : Nonreactive Research in the Social Sciences という示唆的な書を出しているが、必ずしも十分知られた立場とはいえない。ここではそういった論議に沿いながら、この立ち場を紹介するともに、特に観察法について触れ、その応用可能性について考察する。

1 0 0 0 OA 歴史は語る

- 著者

- 山田 正一

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.7, pp.484-484, 1975-07-15 (Released:2011-11-04)

1 0 0 0 OA 発刊のことば

- 著者

- 住木 諭介

- 出版者

- 日本食品照射研究協議会

- 雑誌

- 食品照射 (ISSN:03871975)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1-2, 1966-11-20 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 座談会

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.368-376, 1975-06-25 (Released:2009-05-25)

1 0 0 0 OA 研究所だより

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.9, pp.453-453,439, 1957-08-20 (Released:2011-10-11)

- 著者

- 上野 彰

- 出版者

- 科学技術政策研究所 第2研究グループ

- 巻号頁・発行日

- 2008-11 (Released:2012-03-13)

1 0 0 0 IR 自律と他律の語り方 : パラドックスから両義性へ

- 著者

- 宮川 幸奈

- 出版者

- 九州大学大学院人間環境学府教育システム専攻教育学コース

- 雑誌

- 飛梅論集

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.35-50, 2016-03-31

1 0 0 0 OA Editorial

- 出版者

- (公社)日本気象学会

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.1-2, 2017 (Released:2017-03-01)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 選択授業「読んで観る国語」報告

- 著者

- 吉村 三和子

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国大国語教育研究 (ISSN:13411950)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.14-26, 2002-10

- 著者

- Shigeo Yasuda Haruna Yokosawa Chisato Mukai

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.7, pp.805-810, 2016-07-01 (Released:2016-07-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2 3

Treatment of the allenylazetidine–alkynes with a catalytic amount of [RhCl(CO)dppp]2 (dppp: 1,3-bis(diphenylphosphino)propane) effected the intramolecular hetero-[6+2]-type ring-closing reaction via the C–C bond cleavage of the azetidine ring to produce azabicyclo[6.4.0]dodecatriene derivatives in good to excellent yields. The formation of the oxa analogue could also be achieved.

- 著者

- 谷村 禎一

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2009

生物の行動は、プログラムされた本能的側面と、経験や環境により適応的に変化できる可塑的な側面から成り立っている。これまでの昆虫の行動の研究は、固定化された反射、本能行動が中心であり、行動の可塑性はあまり注目されてこなかった。生物は自己の維持、成長、増殖のために外界から栄養を取り込む必要がある。生物が栄養となる食物を識別する上で味覚感覚は重要であるが、生物は食物の栄養価をどのように感知しているのであろうか。ショウジョウバエの成虫の雌は生涯に個体当たり3000個もの卵を生むが、そのために多量のアミノ酸の摂取が必要とされる。産卵時に糖だけを含む培地では雌の産卵数が低下することがわかった。ショウジョウバエがアミノ酸をどのように感知しているかを調べるために、食用色素を利用したtwo-choice preference test、CAFE assay、吻伸展反射、唇弁感覚子からの電気生理学的記録によって、ショウジョウバエはアミノ酸溶液を識別して摂食し、さらにアミノ酸欠乏状態に置かれた交尾後の雌は、アミノ酸の摂食量が増加することがわかった。交尾後に雄から雌に渡されるsex peptideの受容体の機能がアミノ酸に対する嗜好度の上昇にかかわっているのか調べた。またアミノ酸受容体遺伝子の検索を行った。

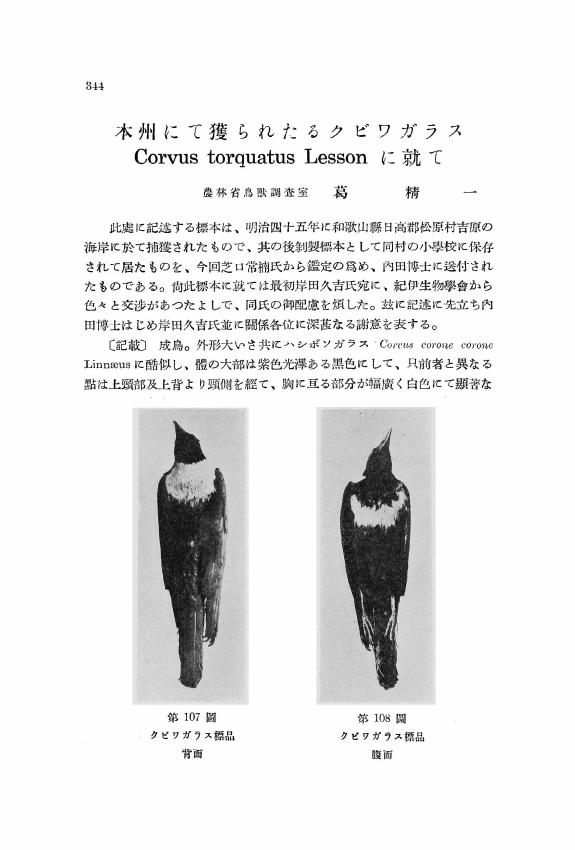

1 0 0 0 OA 本州にて獲られたるクビワガラスCorvus torquatus Lessonに就て

- 著者

- 葛 精一

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.39, pp.344-346, 1934-11-30 (Released:2008-12-24)

1 0 0 0 もっと知りたいラファエッロ : 生涯と作品

1 0 0 0 誰も知らないラファエッロ

- 著者

- 石鍋真澄 堀江敏幸著

- 出版者

- 新潮社

- 巻号頁・発行日

- 2013

1 0 0 0 IR シマミミズ(Eisenia foelida)による有機性廃棄物の堆肥化に関する研究--第1報シマミミズ(Eisenia foelida)による有機性廃棄物の堆肥化の過程と堆肥の成分について

- 著者

- 田中 尚道 本村 孝幸 本村 信人 高田 孝充 柏 秀和 駒井 功一郎

- 出版者

- 近畿大学資源再生研究所

- 雑誌

- 近畿大学資源再生研究所報告 = Annual report of the institute of resource recycling of Kinki University

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.17-21, 2009-03-01

[Synopsis] From respect of initial cost and running cost to method making of organic waste by brandling compost a generation of greenhouse gas little, and method of making advantageous organic waste compost. Moreover, exhausted earthworm manure provided with the condition as compost, and was suggested the possibility to be able to use for the number of microorganism groups to grow a lot of crops. Therefore, the clarified necessity was admitted in physiology morphology the influence on the growth of crops of earthworm manure in the future and amount.

1 0 0 0 俳句とくすり(ベランダ)

- 著者

- 内藤 多喜夫 岩田 平太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.91-94, 1973