1 0 0 0 IR 義勇兵の実戦投入問題 : フランス革命期の「国民軍」形成に関する一考察

- 著者

- 竹村 厚士

- 出版者

- 一橋大学

- 雑誌

- 一橋論叢 (ISSN:00182818)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.6, pp.710-730, 2005-06-01

1 0 0 0 OA カトリック教會とフランス革命

- 著者

- 西海 太郎

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤史学 (ISSN:04506928)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.35-60, 1957-12

1 0 0 0 OA 秋田県由利地域振興局管内の湛水直播水田におけるタイヌビエおよびイヌビエの葉齢進展

1 0 0 0 OA 「中部国際空港」海域 (知多半島常滑市沖) の海底地形・地質

- 著者

- 豊蔵 勇 岡田 篤正 牧野内 猛 堀川 義夫 長谷川 淳

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.5, pp.589-615, 1999-10-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1 2

Construction of the Chubu International Airport has started off Tokoname City (Chita Peninsula) in Ise Bay. Various surveys such as bathymetry, seafloor drilling, sonic prospecting, and geologic examinations of recovered borehole core samples, have been performed to reveal soil engineering characteristics, submarine topography, and submarine geology at the airport site (Chubu Kuukou Chousakai=The Chubu International Airport Research Foundation, 1994). Many fruitful results on the submarine geology have been obtained in these surveys, as follows : (1) The submarine topography is divided into the inshore “Upper submarine terrace”, “Offshore gently sloping sea floor”, and “Submarine scarp” between the two. A submarine channel is trenched southwards on the inshore submarine terrace.(2) The bay area is underlain by the A, B, C1, C2, and T Formations, in descending order. The T Formation is Mio-Pliocene Tokoname Group, the basement of the bay area. The Tokoname Group forms a buried wave-cut platform of a peninsular shape, which extends southwards. On the east side of the peninsular wave-cut platform, a submarine buried valley stretches southwards under the submarine channel and is mostly filled with the A Formation. On the west side of the wave-cut platform runs the Ise Bay Fault, and the A, B, C1, and C2 Formations thicken offshore.(3) The A Formation, which is divided into the A1 (upper), A2 (middle), and A3 (lower) Members, consists of marine muddy strata of the present bottom surface and is correlated with the Nanyo Formation below the Nohbi Plain (north of the Ise Bay). The A Formation is 25 to 35 meters thick, and the 14C ages range from 9, 400 to 5, 200 y. B.P. of Holocene age.The A3 and A2 Member intercalates the U-Oki and K-Ah tephra, respectively, both are widespread tephra layers in Japan.(4) The B Formation, which is divided into the B1 (upper), B2 (middle), B3 (lower), and B4 (base) Members, consists of sand beds and gravelly beds. The B1, B2, and B3 Members are correlated with the Nohbi and First Gravel Formations below the Nohbi Plain, respectively. The B4 Member forms a buried terrace on the west slope of the peninsular wave-cut platform and is correlated with the Toriimatsu or Ohzone Formations, Lower Terrace Deposits in the eastern margin of the Nohbi Plain. The B Formation is of late Pleistocene age.(5) The C1 Formation consists mainly of marine clay beds about 40 meters thick. The fossil pollen composition indicates that the C1 Formation is correlated with the lower part of the Atsuta Formation in the Nohbi Plain and is of middle Pleistocene age.(6) The C2 Formation consists of sand (upper) and gravelly (lower) beds and exceeds 50 meters thick. The fossil pollen composition indicates that the C2 Formation is correlated with the Ama Formation below the Nohbi Plain and is of middle Pleistocene age.(7) The basement T Formation (Tokoname Group) consists of alternating sand and compact mud beds and intercalates two volcanic ash layers, which are correlated with the Souri (upper, Sr) and Higashitani (lower, Hg) Volcanic Ash Layers from the conformity in index of volcanic glass. The Souri and Higashitani V. A. Ls are intercalated within the upper horizon of the Tokoname Group in the Chita Peninsula.(8) The Ise Bay Fault (faults and flexure zone), trending in the NNW-SSE direction, extends in the western margin of the bay area. The Tokoname Group on the east side of the fault trends northwest and gently dips northeast. The Utsumi Fault, trending in the WNW-ESE dircction, extends in the southern margin of the peninsula.The geological relationship between the Chita Peninsula and airport site in the above-mentioned results brings the following problems for further study.

1 0 0 0 OA ミャンマーの少数民族観光に関する考察

- 著者

- 宮本 佳範

- 出版者

- 愛知東邦大学

- 雑誌

- 東邦学誌 (ISSN:02874067)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.9-26, 2014-06-10

1 0 0 0 OA ユーザビリティテスティングサービス

- 著者

- 田平 博嗣

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.121-124, 2008-02-05 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 吉永 純

- 出版者

- 全国公的扶助研究会 ; [19--]-

- 雑誌

- 公的扶助研究

- 巻号頁・発行日

- no.76, pp.20-31, 2014-08

1 0 0 0 OA 羽田空港D滑走路を実践例とする設計段階から策定する空港施設維持管理計画の優位性

- 著者

- 野口 孝俊 野口 哲史 奥津 宣孝 小倉 勝利

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.567-577, 2010 (Released:2010-11-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

東京国際空港では逼迫する航空需要に応えるため,沖合に4本目の滑走路(D滑走路)を建設する再拡張事業が進められている.D滑走路の建設工事は性能発注による設計・施工一括発注方式が採用され,維持管理を含んだ一体的な調達方式が適用された.予防保全的な考え方を導入することで,空港施設における合理的な維持管理計画の考え方を立案したので報告する.

- 著者

- Gaëll Guibert

- 出版者

- Harmattan

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 チンパンジーとボノボの対象操作と道具使用の発達

ボノボ(Pan paniscus)を対象とし、複数物体による道具の構成が必要とされる場面で、当該の道具使用に関して、ヒトによるモデル行動がある場合を設定し、実験を実施した。チンパンジーのヤシの種子割りにみられるような、ユニットメソッドによる道具の構成が可能かどうかを、明らかにすることを目的とした。11頭の飼育ボノボを対象とした第1実験の結果、3頭のおとなのボノボは、1本の棒をかき寄せ棒として使用した。1頭のおとなオスは1本の棒をプラスチックケースに投げつけた。1頭のおとなメスと8歳と4歳のオスは棒ではなくウッドウールをプラスチックケースにむけて差し出し、引き戻した。おとなのうち2頭は、棒を使用して、多様な対象操作をおこなった。第1実験でもっともアクティヴで多様な行動を示したおとなの2頭を対象として、集中的なモデル行動の提示をおこなう第2実験を実施した。その結果、1頭は、幾度か2本の棒をつなぎ合わせることができたが、そのたびに、即座に分解してしまい、できあがった長い棒を道具として使うことはなかった。もう1頭も、一貫してアクティブであり、1本の棒でなんとかプラスチックケースをかき寄せようとした。利き手である右手は、4本の指の協調で精緻な操作が可能であり、左手は常に補助的に有効に使用されていた。両手使用の対象操作技能は非常に高いレベルにある。また、1本の棒使用ではより長い棒を選択していた。使用していた棒をケージの外に手放してしまうと、それを取り戻すために、短い棒を使用し、それも手放した場合には、ウッドウールを利用するというように、複数物体を、順次利用する行動も出現した。しかし、両対象個体とも、90試行を経ても、2本の棒を組み立てて、新たな長い棒を構成し、刺激の食物をかき寄せる行動は出現しなかった。

1 0 0 0 OA 制度的連結構造での会計の制度形成とその変化

- 著者

- 金 姃玟

- 出版者

- 京都大学経済学会

- 雑誌

- 經濟論叢 (ISSN:00130273)

- 巻号頁・発行日

- vol.180, no.3, pp.324-343, 2007-09

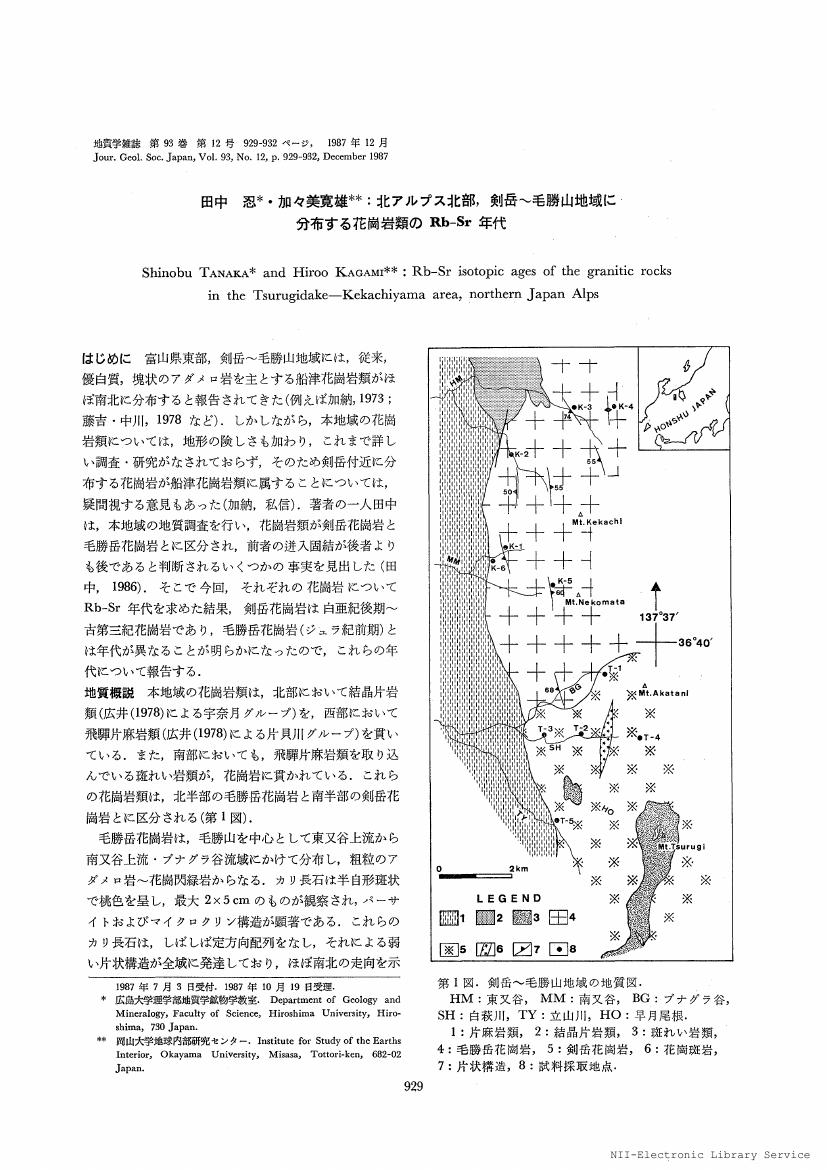

1 0 0 0 OA 北アルプス北部,剣岳~毛勝山地域に分布する花崗岩類のRb-Sr年代

- 著者

- 田中 忍 加々美 寛雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.12, pp.929-932, 1987-12-15 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 8 8

1 0 0 0 OA 18世紀英国における数学教育に関する総合的研究

- 著者

- 髙橋 秀裕

- 出版者

- 大正大学

- 雑誌

- 大正大學研究紀要 仏教学部・人間学部・文学部・表現学部 = Memoirs of Taisho University Faculty of Buddhist Studies, Faculty of Human Studies, Faculty of Literature, Faculty of Communication and Culture (ISSN:2186246X)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.121-118, 2013-03

- 著者

- Надир Дәүләт

- 出版者

- Казан дәүләт университеты

- 巻号頁・発行日

- 2005

- 著者

- 竹之内 裕文

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.29-45, 2003-04-30

1 0 0 0 ハイデガーの「転回」とそのキルケゴール的背景

- 著者

- Shweidler Walter 戸田 剛文 青木 滋之

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科総合人間学部「人間存在論」刊行会

- 雑誌

- 人間存在論 (ISSN:13412698)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.59-71, 2003

- 著者

- 河上 正秀

- 出版者

- 筑波大学

- 雑誌

- 倫理学 (ISSN:02890666)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.1-14, 1992

1 0 0 0 OA <書評>『啓蒙の運命』[富永茂樹編, 名古屋大学出版会, 2011年]

- 著者

- 森元 庸介

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, pp.89-91, 2012-03

1 0 0 0 成人歯科保健の指標としての「かめかた」についての予備的研究

- 著者

- 後藤 真人 石井 拓男 榊原 悠紀田郎

- 出版者

- 一般社団法人 口腔衛生学会

- 雑誌

- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.815-816, 1985

- 被引用文献数

- 3 9