2 0 0 0 OA 濱西栄司著 『トゥレーヌ社会学と新しい社会運動理論』

- 著者

- 樋口 直人

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.83-91, 2018-02-01 (Released:2021-06-04)

- 著者

- Katsuhiro Asamatsu Kai Yoshitake Makoto Saito Wipoo Prasitwuttisak Jun-ichiro Ishibashi Akihi Tsutsumi Nurul Asyifah Mustapha Toshinari Maeda Katsunori Yanagawa

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.ME21048, 2021 (Released:2021-11-25)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 1

A novel deep-branching archaeal lineage was discovered at high-temperature hot springs around Oyasukyo Gorge in Akita Prefecture, Japan. Actively boiling hot spring water contained >1×104 microbes mL–1. The microbial community composition assessed by analyzing 16S rRNA gene amplicons revealed that the dominant bacterial phyla were Proteobacteria and Aquificae (>50% of the microbial composition) in samples collected in 2016 and 2019, respectively. Approximately 10% of the reads obtained in both years were not assigned to any taxonomy. The more detailed phylogenetic positions of the unassigned sequences identified using a clone library and phylogenetic tree showed that they formed a clade that was independent, distantly related to known phyla, and had low similarity (<82%) to all other sequences in available databases. The present results suggest that this novel archaeal phylum-level lineage thrives in boiling hot springs in Japan.

2 0 0 0 手術までに時間を要した小児気道異物症例

- 著者

- 吉田 邦仁子 上田 雅代 浅野 純志 福島 一登 丁 剛 小池 忍 大島 渉 日向 誠

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会

- 雑誌

- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.430-435, 2002 (Released:2007-10-25)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

われわれは最近1年間に,手術までに時間を要した小児気道異物2症例を経験した。1症例は枝豆誤嚥でX線透過性・舞踏性異物であったが,CTの経時的変化によって局在診断された。他の1症例は明らかな異物誤嚥のエピソードがなかったが,胸部X線にてクリップ誤嚥が診断された。手術までに症例1では誤嚥後9日間,症例2では症状出現後7日間を要した。2症例ともに,全麻下にてventilation bronchoscopeを用いて異物摘出術を施行した。枝豆症例では,膨化・脆弱化し細片化した異物を,吸引操作を行いながら慎重に摘出した。ともに術後経過は良好であった。気道異物は生死に関与する危険性があることを常に自覚して,迅速な対応処置と同時に一般家庭への啓蒙の必要性を再認識することが重要である。

- 著者

- Thomson R Genovese G Canon C Kovacsics D Higgins MK Carrington M Winkler CA Kopp J Rotimi C Adeyemo A Doumatey A Ayodo G Alper SL Pollak MR Friedman DJ Raper J

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会

- 雑誌

- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.141-142, 2014 (Released:2015-05-11)

2 0 0 0 OA 航空機用救命無線機について

- 著者

- 藤田 光紘

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 日本航海学会誌 NAVIGATION (ISSN:09199985)

- 巻号頁・発行日

- vol.156, pp.59-65, 2003-06-25 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 15

2 0 0 0 OA 冬の日本海と大気との間のエネルギー交換について

- 著者

- 真鍋 淑郎

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.123-134, 1958 (Released:2007-10-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 39 38

先ず毎日のデータを使って,冬の日本海から大気に供給される熱量及び水蒸気量を大気の熱収支から求めた6前の論文(12)で日本海に寒気の吹き出しが卓越するときの変質を議論したが,ここでは同じ計算を冬全体について行った結果を述べる。従って,エントロピー及び水蒸気の流入量流出量の計算,放射冷却及び凝結の潜熱の解放量等の見積り法の詳細は前の論文(12)を参照されたい。前にも述べた様に,周辺を密な観測網で囲まれた日本海はこの種の研究にはもってこいの場所であろう。得られた結果を簡単に述べる。1955年1月及び2月について顕熱供給量を得たが平均約555cal/cm2/dayで相当大きな値である。これは放射によつて逃げる熱量或いは凝結の潜熱発生量の数倍になる。尤も前に求めた典型的な吹き出しの時(1554年12月下旬)の顕熱供給量1030ca1/cm2/dayに比べればずっと小さい。この事は又気象状態に応じて供給量がかなり大きく変動する事を暗示している。一方同じ冬について平均蒸発量を計算した。即ち約5.6mm/dayでこれを熱量に換算すると約340cal/cm2/dayとなる。ここで興味ある事は,顕熱供給量が潜熱供給量を遙かに上廻つているという事である。この傾向が水温と気温との差の更に大きい典型的吹き出しの時一層顕ちょになるという事は前の論文(12)を参照すればわかる。ところがこの期間の日本海での平均ボーエン比を計算して見たが,吹き出しのときと同様ほぼ1に近い。この違いは,冬の日本海の様な不安定なところでは,恐らく対流が非常に盛んで熱と水蒸気とが必ずしも古典乱流論で仮定した,ように同じメカニズムで供給されていない事を暗示している様に思われる。次に上の計算結果を確かめるため,冬の日本海水の熱収支の計算を行った。既にW.Jacobs氏(10)及び宮崎氏(13)は,海の一年間の熱収支をもとにしてエネルギー交換量の経験式を出したが,ここでは冬期について収支計算を行った。従って冬期の水温変化のデーターを用いたが,この点が彼等の場合と違う点である。その結果大気の熱収支から得られた全エネルギー供給量に近い値を得る事ができた(約880cal/cm2/day)。ここで気付いたのは,エネルギー供給係数が安定度によつてかなり違うらしく,従ってJacobs氏或は宮崎氏が年平均のエネルギー供給係数を使って求めた値は,冬の日本海の様な不安定な場所では,かなり実際より小さいらしいという事である。

2 0 0 0 OA 羞明の科学―遮光眼鏡適合判定のために

- 著者

- Mitsunori Matsumae Jun Nishiyama Kagayaki Kuroda

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.rev.2021-0116, (Released:2021-12-09)

- 参考文献数

- 229

- 被引用文献数

- 15

One of the major issues in the surgical treatment of gliomas is the concern about maximizing the extent of resection while minimizing neurological impairment. Thus, surgical planning by carefully observing the relationship between the glioma infiltration area and eloquent area of the connecting fibers is crucial. Neurosurgeons usually detect an eloquent area by functional MRI and identify a connecting fiber by diffusion tensor imaging. However, during surgery, the accuracy of neuronavigation can be decreased due to brain shift, but the positional information may be updated by intraoperative MRI and the next steps can be planned accordingly. In addition, various intraoperative modalities may be used to guide surgery, including neurophysiological monitoring that provides real-time information (e.g., awake surgery, motor-evoked potentials, and sensory evoked potential); photodynamic diagnosis, which can identify high-grade glioma cells; and other imaging techniques that provide anatomical information during the surgery. In this review, we present the historical and current context of the intraoperative MRI and some related approaches for an audience active in the technical, clinical, and research areas of radiology, as well as mention important aspects regarding safety and types of devices.

- 著者

- 佐久間 亜紀 島﨑 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, pp.113-114, 2021-08-16 (Released:2021-10-22)

2 0 0 0 OA 小澤京子著『ユートピア都市の書法―クロード=ニコラ・ルドゥの建築思想―』

- 著者

- 白井 秀和

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, pp.253-267, 2018 (Released:2019-10-30)

2 0 0 0 OA オンライン調査による大標本データ収集: 3.11 後のデモ参加をめぐる調査を事例として

2 0 0 0 OA 卵液の熱凝固について (第2報)

- 著者

- 村田 安代 斉田 由美子 松元 文子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.412-417, 1976-09-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 7

卵液の熱凝固温度に対する食塩・砂糖等の影響を検討した. また90℃30分湯せん加熱法および急速蒸し加熱法により基準配合ゲルを調製し, 加熱法の相違がゲルの性状に及ぼす影響を比較した. 急速蒸し加熱法により, 卵液予備加熱や希釈剤として用いられる牛乳濃度の相違が及ぼす影響について実験した.1) 食塩入り30%卵液を5種の加熱速度でゲル化させたところ, 加熱速度が小さいほどゲル化の進行が遅く, それに至る時間が長い傾向がみられた.2) 食塩・砂糖濃度が増すほど, この観察条件下での凝固温度は高くなる傾向がみられた.また, 卵濃度が増すほど逆に低くなる傾向がみられた.3) 90℃30分湯せん加熱法と急速蒸し加熱法を比較すると, 急速蒸し加熱法の方がゲルがやわらかく, 弱るい黄色で, すだちは少なく, 外観のよいゲルが得られる傾向がみられ, 離漿も少ない.4) 急速蒸し加熱法においては, 卵液の予備加熱の方が, 加熱時間の延長より, 外観のよいゲルが得られる.5) 牛乳入りゲルは食塩入りゲルに比べ, 離漿が少なく安定性が高いが, すだちは多い傾向がみられた.

2 0 0 0 OA 古くて新しい鉄道の課題

- 著者

- 木俣 政孝

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.2, pp.92-95, 2000-02-01 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1 1

2 0 0 0 医療系学士課程における「チーム医療実習」の実施と教育効果

- 著者

- 藤﨑 万裕 竹田 香織 武田 賢 鈴木 貴 大森 純子

- 出版者

- 日本保健医療福祉連携教育学会

- 雑誌

- 日本保健医療福祉連携教育学会学術誌・保健医療福祉連携 (ISSN:18836380)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.164-173, 2021 (Released:2021-12-07)

- 参考文献数

- 22

【目的】医学部保健学科3専攻4年次学生を対象とする「チーム医療実習」を実施し,学生の自己評価を用いて教育効果を評価する。 【方法】実習後に「チーム医療実習」の目的と目標の到達度を測定した。また,実習前,中盤,実習後に,Interprofessional Competency Assessment Scale for Undergraduates(以下,ICASU)を用いて多職種連携能力に関する学生の自己評価を収集し,3時点間の比較をカイ2乗検定で行い,傾向性の検定としてMantel-Haenszal test for trendを実施した。 【結果】132名から有効回答を得た。実習の目的・目標到達度を肯定的に答えた者は94.7~98.5%だった。ICASUのほぼすべての項目で,実習前,中盤,実習後の順に「できる」と答えた者の割合が増加した。 【結論】「チーム医療実習」の内容は,学生が実習目的・目標に到達でき,多職種連携能力を短期間で段階的に高められる内容であった。

2 0 0 0 OA 音声分析技術の最近の進歩 -臨床応用を目指して-

- 著者

- 粕谷 英樹

- 出版者

- 日本喉頭科学会

- 雑誌

- 喉頭 (ISSN:09156127)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.57-63, 2002-12-01 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 13

Speech analysis methods can be divided into two classes, parametric and nonparametric. The parametric method includes a speech production model in the analysis process, while the nonparametric method does not. The former is exemplified by the well-established linear prediction analysis and the latter often utilizes short-term Fourier analysis. Recent progress in speech analysis methods can be found in an ARX (Auto-regressive with exogenous input) method, a parametric approach, as well as STRAIGHT (Speech Transformation and Representation using Adaptive Interpolation of weighted spectrum) method, a nonparametric approach. The ARX method incorporates a sophisticated ARX-based speech production model, making it possible to separately estimate glottal flow parameters and formants. Basic and clinical applications of the ARX method are presented in the field of voice and speech disorders, including acoustic evaluation of dysarthria, esophageal voice and dysphonia.

2 0 0 0 OA 明治期の翻訳・翻案における米国廉価版小説の影響

- 著者

- 堀 啓子

- 出版者

- 日本出版学会

- 雑誌

- 出版研究 (ISSN:03853659)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.27-44, 2008-03-20 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 10

明治期の新聞小説は,新聞の看板として高い人気を博した.だが移ろいやすい大衆読者の興味を維持することは容易ではなく,新聞作家たちは外国小説をもとにした翻訳翻案も掲げるようになる.中でも,アメリカの廉価版作家Bertha M. Clay の原作は好まれた.無名のClayの作品には,同時代の日本の読者に支持される要素が多く盛りこまれていたからである.その要素とはどのようなものであったか.具体例を挙げて論じる.

2 0 0 0 OA ジョルジュ・ペレックが日常に課す制約

- 著者

- 前山 悠

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関東支部

- 雑誌

- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 23 (ISSN:09194770)

- 巻号頁・発行日

- pp.199-213, 2014 (Released:2018-03-30)

2 0 0 0 OA [エジプト]革命とセクハラ エジプト映画『678』をめぐって

- 著者

- 長沢 栄治

- 出版者

- 地域研究コンソーシアム

- 雑誌

- 地域研究 (ISSN:24337358)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.399-404, 2013 (Released:2020-10-28)

- 参考文献数

- 1

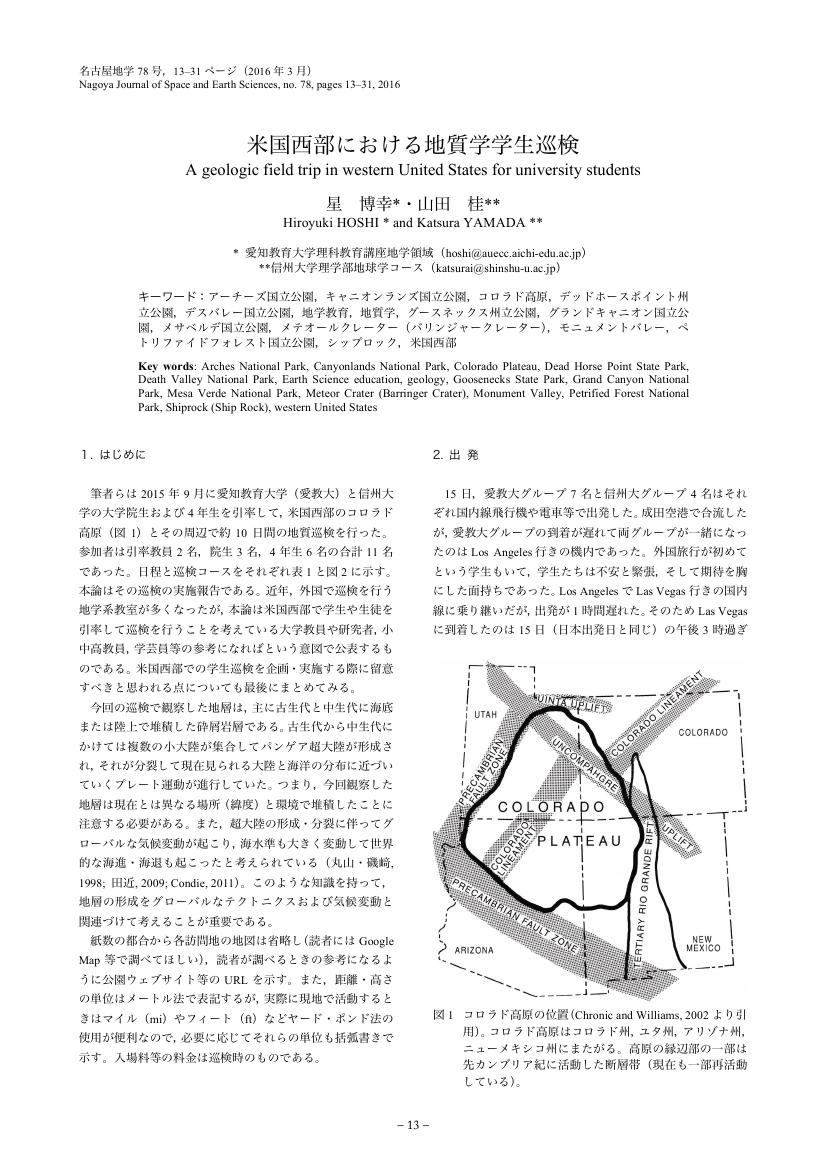

2 0 0 0 OA 米国西部における地質学学生巡検

2 0 0 0 OA 甲斐守護武田信玄晴信の中伊那・下伊那支配

- 著者

- 鈴川 博

- 出版者

- 飯田市美術博物館

- 雑誌

- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.21-52, 2013 (Released:2017-09-29)