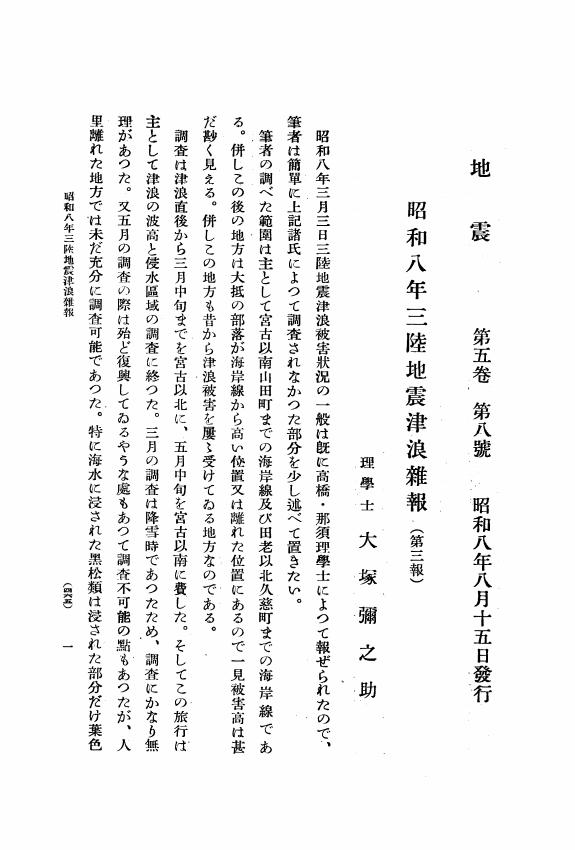

1 0 0 0 OA 昭和八年三陸地震津浪雜報(第三報)

- 著者

- 大塚 彌之助

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第1輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.8, pp.465-496, 1933-08-15 (Released:2010-11-17)

1 0 0 0 OA 三陸地震津浪雑報(第二報)

- 著者

- 那須 信治

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第1輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.6, pp.341-351, 1933-06-15 (Released:2010-11-17)

1 0 0 0 OA 昭和八年三陸地震津浪雑報(第一報)

- 著者

- 那須 信治 高橋 龍太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第1輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.202-261, 1933-04-15 (Released:2010-11-17)

1 0 0 0 OA 単称知覚指示のメカニズム

1 0 0 0 A3 対州陶石中の粘土鉱物

- 著者

- 中川 昌治

- 出版者

- 日本粘土学会

- 雑誌

- 粘土科学 (ISSN:04706455)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, 2003-03-28

対州陶石は中新世の石英斑岩が熱水変質作用を受けて生成した.石英斑岩の固結に引き続く高温の熱水作用により,曹長石,2M_1,セリサイト,Caバイデライトが順に石英と共に生成し,特にセリサイト化が激しく進んで,石英斑岩が陶石化した.更に,付近の花崗岩プルトンに関係した熱水により,FeMg緑泥石,緑泥石/バーミキュライト混合層鉱物,2M_1セリサイトなどが鉱染状に生成した.最後に激しいハロイサイト化変質作用があり,陶石の一部が対州白土になった.

- 著者

- 千葉 郁恵 志村 俊昭

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.112, 2005-09-10

- 著者

- 佐藤 桂 ELLIS David J. CHRISTY Andrew G.

- 雑誌

- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 (ISSN:13486543)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, 2011-09-05

- 著者

- sous la direction de Jocelyn Benoist er Michel Espagne

- 出版者

- A. Colin

- 巻号頁・発行日

- 2013

最近の生理学実験の結果から、神経ネットワークの発火の相関が視覚刺激の情報統合や注意の切り替え等の高次機能に重要な役割を果たしている可能性が示されている。本研究では、[1]神経ネットワークがどのように発火相関を制御するのか?[2]逆に、現時点で系統的な数理モデルの研究がほとんど無い、発火相関が神経ネットワークの機能を制御できるのか?という双方向の機構を理論的に検証し、最終的に両者の自律分散的な協調過程を通じて高度な機能が実現するメカニズムを探ることが目的である。現時点では、[1]に関して、大脳皮質に広く偏在している同種の抑制性ニューロン間のギャップ結合の存在意義について、多様な発火パターンの実現という観点から理論的に説明を試みた。結果として、抑制ニューロン間に通常の化学シナプス,結合とギャップ結合が共存することで、その結合強度比を生理学的に妥当な範囲で調整することにより、同期・非同期状態を多様に実現できることが解析により示された。[2]に関しては、例えば、カラム形成に重要な競合型神経回路網において、入力の発火タイミングの相関により機能を制御可能である点を理論的に示した。また、更に大脳皮質の回路構造を基礎に連想記憶モデルを構成し、想起パターンの切り替えが同期発火入力により制御可能である点を示した。これは、同期発火が神経活動の切り替わり(すなわち行動の切り替え等)の為のシグナルになり得る点を示した興味深い結果である。

1 0 0 0 OA 回路活動データの解析法と局所神経回路のモデリング

- 著者

- 深井 朋樹 竹川 高志 姜 時友 寺前 順之介

- 出版者

- 独立行政法人理化学研究所

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2010-04-01

測定技術の進歩により、脳研究は詳細な回路メカニズムを解明する段階に入りました。そこで多電極記録や光計測によって得られるデータから、多数の神経細胞の活動を半自動的に分離するための新しい数学的手法を提案しました。また大脳皮質回路の非ランダム構造が自発発火生成や、記憶と意思決定の情報表現において果たす役割を、神経回路モデルを構築して明らかにしました。また脳がそのような構造を獲得するシナプス可塑性機構を理論的に同定し、それを用いた聴覚野神経回路モデルが、雑音の存在下で複数の音声信号を分離して認識できることを示しました。これはカクテルパーティ効果と呼ばれています。

1 0 0 0 IR 名目的定義と部分的定義 : アリストテレス『分析論後書』における探求論

- 著者

- 酒井 健太朗

- 出版者

- 九州大学哲学会

- 雑誌

- 哲学論文集 (ISSN:0285774X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.19-35, 2013-09

1 0 0 0 OA 90年代の世俗化論

- 著者

- 藤原 聖子

- 出版者

- 東京大学文学部宗教学研究室

- 雑誌

- 東京大学宗教学年報 (ISSN:2896400)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.27-43, 1998-03-31

In the 1980s many scholars of religion admitted that the debate over secularization had come in an impasse. By that time the secularization thesis had generated a multitude of criticisms, but most critics were satisfied with presenting counter-evidence represented by new religious movements and fundamentalism. What was most awaited was a comprehensive alternative theory. The situation shows little evidence of change in the 1990s. Although there are two contending new trends, namely, rational choice theory and post-colonial cultural theory, neither of them has succeeded in forming a theory of secularization both innovative and compelling. After surveying these recent discussions, this paper attempts to present a new theory by rehabilitating one of the most controversial components of secularization theory : the rise of unbelief. Employing some general theories of modernization, I reinterpret "unbelief" as an outcome of a certain irreversible change in modernization. From another perspective, I propose a relationalistic approach as opposed to an atomistic approach, which underlies "differentiation" theory, the best accepted part of secularization theory. The atomistic approach is also related to the dualism of "the sacred" and "the profane" as quantitative categories, which has caused scholars to overlook qualitative-systematic changes in modern religious phenomena.

- 著者

- 北山 武

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 教職教育研究 : 教職教育研究センター紀要 (ISSN:1345577X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.81-86, 2003-03-31

- 著者

- Toru Hashimoto Kimika Arakawa Yuko Ohta Takaichi Suehiro Noriko Uesugi Masaru Nakayama Takuya Tsuchihashi

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.241-245, 2007 (Released:2007-03-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 5 10

A 60-year-old woman was admitted because of multiple bone pain. Examination revealed hypophosphatemic osteomalacia and acquired Fanconi syndrome. Further exploration revealed monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) excreting urinary Bence Jones protein (kappa light chain). Renal biopsy showed non-specific tubulointerstitial nephritis, yet neither crystalline inclusions in the cytoplasm of the tubular epithelium nor myeloma casts nor amyloid deposits were found. She was treated with supplementation by phosphate, alkali agents, and vitamin D, and responded well to the treatment symptomatically and biochemically. MGUS was observed without chemotherapy. Myeloma had not developed after 10 months follow-up.

- 出版者

- 内閣官房内閣調査室

- 巻号頁・発行日

- 1968

1 0 0 0 否定数限定反転回路の複雑さについて

- 著者

- 田中 圭介 西野 哲朗

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. COMP, コンピュテーション

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.26, pp.51-60, 1994-04-27

否定数限定回路とは,回路中で使用できるNOTゲートの個数をlog(n+1)に制限した組合せ回路である.本稿では,n変数を反転する否定数限定回路(反転回路)の複雑さについて考察する.本研究以前に知られている反転回路のサイズの最良の上界は,O(n^2(logn)^2)である.本稿ではまず,この上界をO(n(logn)^2)に改良できることを示す.次に,反転回路のサイズと深さに関してそれぞれ,5n+3log(n+1)-6および4log(n+1)+2の下界を示す.さらに,n変数を反転する否定数限定回路にある種の制約を加え,その回路サイズが超線形下界をもつような二つの特殊な場合を紹介する.

1 0 0 0 OA [大阪五行浄瑠璃本]

- 出版者

- 高橋書店

- 巻号頁・発行日

- vol.〔3〕 傾城恋飛脚新口村段, 1885