1 0 0 0 「天満宮縁起画伝」の構成説話による研究

- 著者

- 佐田 亜紀

- 出版者

- 久留米大学大学院比較文化研究科

- 雑誌

- 久留米大学大学院比較文化研究論集 (ISSN:13443003)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.1-16, 2006-07

- 著者

- Mitzi D. Clark Danny W. Scott Longying Dong Sean P. McDonough

- 出版者

- 日本獣医皮膚科学会

- 雑誌

- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.233-237, 2012 (Released:2012-12-29)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2

健常な表皮には少数のT細胞が常在することが,これまでヒト,マウス,ウシおよびヒツジで報告されている。しかしネコやウマでは,同様の細胞は表皮や付属器上皮に認められない。そこでイヌの表皮や付属器上皮におけるリンパ球,CD3陽性細胞(T細胞)ならびにPax5陽性細胞 (B細胞)の存在を調べるため,29頭のイヌ胸背部から生検により採材した健常皮膚を組織学的および免疫組織化学的に解析した。その結果全ての組織において,前述の細胞はいずれも認められなかった。以上より,健常イヌの表皮にはリンパ球はほとんど認められないか,存在してもごくわずかな数であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 犬のハエ刺咬性皮膚炎:35例における後向き研究(1988–1998)

- 著者

- Danny W. Scott William H. Miller Jr.

- 出版者

- 日本獣医皮膚科学会

- 雑誌

- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.239-243, 2012 (Released:2012-12-29)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

Fly-bite dermatitis was diagnosed in 35 dogs, accounting for 0.4% of the canine dermatology cases and 0.1% of the canine hospital population over an 11-year period. Labrador retrievers appeared to be over-represented. Three different clinical presentations were recognized, and may be associated with the bites of Simulium spp. (black flies), Chrysops spp. (deer flies), or Stomoxys calcitrans (stable flies). The dermatoses occur during fly season in dogs that go outdoors.

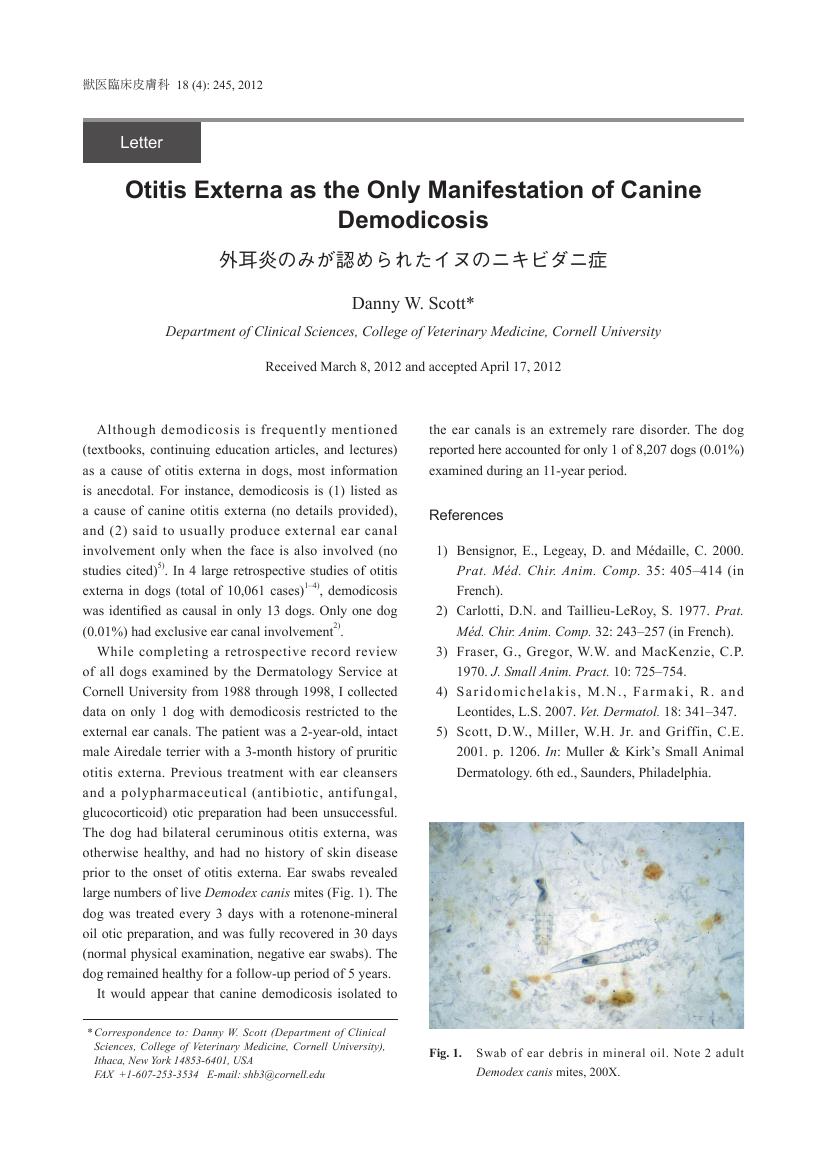

1 0 0 0 OA 外耳炎のみが認められたイヌのニキビダニ症

- 著者

- Danny W. Scott

- 出版者

- 日本獣医皮膚科学会

- 雑誌

- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.245-245, 2012 (Released:2012-12-29)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 銅,亞鉛の定量について

- 著者

- 杉原 喜四郎 斎藤 俊英

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.139-142, 1958-03-05 (Released:2010-02-16)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1 2

試薬食塩中の不純物としての重金属をジチゾン抽出後,塩酸で再抽出してこれを蒸発乾固しポーラログラフによって定量することは,すでに鉛について行ったが,今回は銅,亜鉛について行った.操作法は,亜鉛については鉛の場合と同様であるが,銅についてはジチゾン抽出の際,ジチゾンを200倍位過剰にし,抽出時間は10分以上要した.支持塩としては前報のごとく,0.1M酒石酸+0.5M酢酸アンモン(pH:5.0),0.025Mロダンカリ+0.1M醋酸アンモン(pH:4.6)を用いた.抽出率は30%純食塩水中の15~40γの銅については約98%,10~23γの亜鉛については約101%であった.実際の試薬食塩およびチタンホワイトについて,鉛,銅,亜鉛の定量を行った.

- 著者

- 山口 和政 村澤 寛泰 中谷 晶子 松澤 京子 松田 智美 巽 義美 巽 壮生 巽 英恵

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.3, pp.175-183, 2007-09-01

我々は,嗅球摘出ラットを用いてヒトのうつ病状態に陥る生活環境の再現を試みた.暗室にラットを飼育することで昼夜逆転のヒトの生活を,また,身動きできないスペースの個室飼育で自由を奪うことでヒトのリズム運動抑制を再現し,セロトニン(5-HT)欠乏脳になったことを中脳縫線核(5-HT細胞体)のトリプトファン水酸化酵素および5-HTの免疫染色で確認後,行動評価を行った.嗅球を摘出後14日以上,暗所で個別飼育したラットは,暗所で24時間の脳波を測定すると,摘出前と比較して,嗅球摘出前にみられるような睡眠覚醒周期(短時間に覚醒・睡眠を交互に繰り返す)は消失し,覚醒または睡眠の持続時間延長といった周期混乱(ヒトで寝起きの悪さに類似)が認められた.また,この睡眠覚醒周期の混乱はSNRIのmilnacipran(10 mg/kg)の7日反復経口投与で回復が認められた.また,このラットをマウスに遭遇させると,逃避性および攻撃性を示す個体(ヒトでの自閉症様行動に類似)とに分かれた.さらに,ケージから取り出したときパニック様症状(ヒトでのちょっとしたストレスで自らを混乱に陥れてしまうパニック行動に類似)を示し,植木らが報告した評価項目に従って判定すると,偽手術ラットと比較して高い情動過多を示した.また,ラットの中には泣き声を発せずにジャンプし,マウスの尾を傷つけたりするような激しい行動(ヒトの動物虐待などの過激な行動に類似)を示す個体もみられた.マウスに対して逃避性および攻撃性を示す個体の生化学的および病理組織学的所見では,前脳皮質のノルエピネフリン(NE)および5-HT含量の減少および中脳または橋の背側縫線核トリプトファン水酸化酵素(TPH)免疫染色および5-HT免疫染色で陽性細胞数の減少(5-HT細胞体の機能低下)が認められた.また,マウスに対して逃避性を示す個体では,青斑核チロシン水酸化酵素(TH)免疫染色で陽性細胞数の減少(NE細胞体の機能低下)が,攻撃性を示す個体では,青斑核TH免疫染色で陽性細胞数の増加(NE細胞体の機能亢進)がそれぞれ認められた.NPY(抗うつ薬によるラットのムリサイド抑制と密接な関連を有するペプチド神経)免疫染色では,前頭皮質,帯状回皮質,運動野皮質および扁桃体でNPY免疫染色陽性細胞の増加が,また,前交連,側座核および視床下部では,NPY免疫染色陽性線維の増加が認められた.さらに,このラットの疼痛反応の評点は抗うつ薬のtrazodone(10および30 mg/kg)の反復経口投与開始後1日の投与後に,その他の項目の評点は四環系抗うつ薬のmaprotiline(10および30 mg/kg),SNRIのmilnacipran(3および10 mg/kg),SSRIのfluvoxamine(10および30 mg/kg)の反復経口投与開始後5および7日の投与前および投与後に抑制が認められた.<br>

1 0 0 0 IR アーサー・ラヴジョイの観念の歴史叙述と「暗黙の仮定」

- 著者

- 柏端 達也

- 出版者

- 大阪大学

- 雑誌

- 年報人間科学 (ISSN:02865149)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.35-52, 1991

1 0 0 0 IR 地球熟学(第3報) : 茨城県日立市に於ける地殻内熱流量

- 著者

- Horai Ki'iti

- 出版者

- 東京大学地震研究所

- 雑誌

- 東京大學地震研究所彙報 (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.571-592, 1960-01-30

From 68 measurements of rock temperature made at various points in drifts of Hitachi copper mine, geothermal gradients at these places were determined. The thermal gradient was found to be 0.94×1O-2℃/m and 1.21×10-2℃/m in the north and the south parts of the mine respectively. Thermal conductivity of 36 rock specimens collected from various parts of the mine was measured using the divided-bar method. Apparent thermal conductivities of the rocks at the two parts are 6.73~7.08×10-3 cal/cm sec℃ and 6.50~7.43×10-3 cal/cm sec℃. The terrestrial heat flow from the interior to the surface of the earth was computed to be 0.63~0.67×10-6 cal/cm2 sec for the north part and 0.78~0.90×10-6 cal/cm2 sec for the south part. These values are a little smaller than those already found in Japan.茨城県日立市日立鉱山に於ける地下温度勾配及び岩石熱伝導率測定の結果,鉱山の北部及び南部の二地域で温度勾配はそれそれ0.94℃/100m,1.21℃/100mであること及び等温面がほぼ地表面に平行すなわち熱流の方向がほぼ地表面に垂直であることを見出した.又岩石熱伝導率測定値にもとづいて北部及び南部二地域の見かけの熱伝導率は6.73~7.08×10-3cal/cm sec℃及び6.51~7.43×10-3cal/cm sec℃であると算定された.これによると,地殻内熱流量は北部に於て0.63~0.67×10-6cal/cm2 sec,南部に於て0.79~0.90×10-6cal/cm2 secとなるが,この値は第一報に報告された笹子トンネルに於ける結果2.06×10-6cal/cm2 secよりも低いのみならず世界の平均とされている1.20×10-6cal/cm2 secよりもなお低いようである.ここに求められた結果が,地殻内の局地的異常を表わすものか,或いは更に大規模な現象,中間層に於ける熱対流など,に関連あるものであるかどうかを追求するためには,更にこの程の研究の成果の集積をまたねばならない.

1 0 0 0 OA 第27次南極地域観測隊夏隊報告1985-1986

- 著者

- 吉田 栄夫

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.186-205, 1987-11

第27次南極地域観測隊は, 吉田栄夫隊長以下50名(うち内藤靖彦越冬隊長以下35名が越冬隊)で編成され, これに南極輸送問題調査会議の村山南極本部委員をはじめ, 運輸省船舶技術研究所, 海上保安庁からの調査者4名が夏期間同行した。1985年11月14日東京湾を出港した「しらせ」は, オーストラリアのフリマントル港に寄港中, エンダービーランド沖で40日余りにわたって厚い密群氷のため行動の自由を失った, オーストラリアがチャーターした観測船「ネラ・ダン」救出の命令を受け, 航路や観測の一部を変更して直行し, 12月14日氷からの解放に成功, 16日その任務を完了した。この後ブライド湾沖に12月10日に到着, 約110tの物資輸送, あすか観測拠点の発電棟建設, ブライド湾でのバイオマス観測などを行い, 8名のセールロンダーネ地学調査隊を残して, 「しらせ」は12月31日昭和基地へ向かい, 1986年1月4日昭和基地に到着し, 約760tの物資輸送, 鉄骨2階建て作業工作棟ほかの建設作業, 航空機の搬入と短期間の運航, 野外調査などを実施した。2月7日, 昭和基地近傍を離れて再びブライド湾に向かった「しらせ」は, リュツォ・ホルム湾の厚い密群氷帯の突破に2日間の苦闘を強いられたが, 2月11日ブライド湾に到着し, 第26次越冬隊の内陸調査隊, 第27次夏隊のセールロンダーネ調査隊を, 11日, 12日に収容し, その後係留ブイ揚収ほかのブライド湾バイオマス観測, グンネルスバンク, リュツォ・ホルム湾沖などの氷縁付近から北上航路での海洋観測などを天候の許す限り実施しつつ, ポートルイス, シンガポールを経て, 4月20日東京港に帰港した。

1 0 0 0 IR 地球熱学第8報 : 関東および中部地方における地殻熱流量測定結果

- 著者

- Uyeda Seiya Horai Ki-iti

- 出版者

- 東京大学地震研究所

- 雑誌

- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.83-107, 1963-06-30

Eight sets of new data on the terrestrial heat flow have been added to the existing five sets of data in Kanto and Chubu Districts, or the central part of Japan. Of the eight new localities, seven are in metal mines and one in a natural gas field. Expressing the geothermal gradient ΔT/ΔZ in ℃/100 m, and the heat flow in 10-6 cal/cm2 sec, the present data can be summarized as: Mobara: ΔT/ΔZ=1.85, Q=0.54 Ashio: ΔT/ΔZ=3.57, Q=2.23 Chichibu: ΔT/ΔZ=1.90, Q=1.34 Kamioka: ΔT/ΔZ=2.77, Q=1.80 Nakatatsu: ΔT/ΔZ=2.90, Q=1.95 Kune: ΔT/ΔZ=1.97, Q=1.60 (Honzan) ΔT/ΔZ=2.17, Q=1.44 (Nako) Minenosawa: ΔT/ΔZ=2.82, Q=1-79 Combined with previous data, the above figures indicate the following facts: a) Heat flow on the Pacific coast side of Kanto District is, without exception, small (Q<1.00); b) High heat flow region, known on the Japan Sea coast side of Tohoku District (Q>2.00) extends to the north-western part of Kanto District and possibly down to the Izu-Mariana Arc. This high heat flow region apparently coincides with that of Tertiary volcanism of Japan, c) Heat flow in Chubu District is higher than the world's average (Q = 1.2~1.4) but not very much. This high value may be accounted for by the relatively thick crust of the District.1.1957年以来,地震研究所においては,日本全土における地殼熱流量分布の決定が試みられてきた.1961年以降には,日本鉱業協会,日本石炭協会,天然ガス鉱業会,帝国石油株式分社,東京大学地質学教室の渡辺武男教授,久野久教授他の大きな御協力を得て,全国の鉱山,炭礦,油田,ガス田等においてやや組織的な地熱測量が行なわれた.地球熱学第8報乃至第12報は,その結果の報告である,この仕事では,樋口重雄氏,山川一郎氏(日本鉱業協会),佐久洋氏,佐野孝一氏(石炭協会),橋爪義雄氏(天然ガス鉱業会),柴宮博氏(帝国石油株式会社),他多くの方々,並びに,各現場での数多の方々の御指導,御援助を得た.記して深甚の謝意を表明する.岩石熱伝度測定のための試料研磨にっいては,地震研究所渡辺佐技官に多大のお世話になつた.なお,この研究は地震研究所力武常次教授の全面的御援助の下に終始したものである.従来,関東地方,中部地方には,信頼し得る地殼熱流量,Q,の測定は5個であつた.すなわち,Qを10-6cal/cm2 secで表して,日立(Q=0.94~1.21),鹿島(Q=0.76),勝田(Q=0.91),東京大学構内(Q=0.74),笹子トンネル(Q=2.06),である.今回は,新たに,8個の測定が加えられた,その結果概要は以下の通りである.千葉県茂原: Q=0.54栃木県足尾: Q=2.23埼玉県秩父: Q=1.34岐阜県神岡: Q=1.80福井県中竜: Q=1.95静岡県久根: Q=1.60,(久根坑)Q=1.44,(名合坑)静岡県峰之沢: Q=1.79本文,第1図を参照しつつ,上記結果を検討すると,以下のことが明らかである.a)関東地方太平洋側では,地殻熱流量は例外なく小さい(Q<1.0).b)従来察知されていた,東北地方日本海側の地殻熱流量の大きい地域(Q>2.0)の延長が,関東地方西北部にもみられ,所謂,第三紀火成活動帯と一致している.この地域は,更に南にのび,伊豆マリアナ弧につながる可能性がある.c)中部地方の大部分は,世界的平均熱流量(Q=1.2~1.4)よりは大きい値を示すが,Q=2.0には至らない程度である.なお,この地方では,既報,草津白根地熱地帯での結果のごとく,熱流量が局地的異常を示した例もあるが,伊豆大島火山,丹那盆地,清越鉱山等,おそらくは地下水の流動のために,信頼するに足る地温勾配の得られない場合もあつた.各測点での記録は以下のごとくである.

1 0 0 0 OA 世代性(Generativity)の概念と尺度の変遷

- 著者

- 田渕 恵 タブチ メグミ

- 出版者

- 大阪大学大学院人間科学研究科臨床死生学研究室

- 雑誌

- 生老病死の行動科学 (ISSN:1349435X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.13-20, 2010

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1929年10月03日, 1929-10-03

1 0 0 0 OA 第22次南極地域観測隊夏隊報告1980-1981

- 著者

- 福西 浩

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.93-110, 1983-01

第22次南極地域観測隊の夏期行動の概要を述べる。吉田栄夫隊長以下隊員44名と約450tの観測隊物資を搭載した砕氷船「ふじ」は, 1980年11月25日東京港を出航した。「ふじ」は12月31日に昭和基地より約200海里の氷縁に着き, パックアイス帯, 定着氷域を一気に進み1月1日昭和基地より21海里の第1空輸拠点に到達した。その後輸送, 建設作業, 野外調査とも当初計画通りきわめて順調に進行した。本格輸送は1月3日より開始され, 15日までには油以外の物資の輸送はほぼ終了した。そして28日までにすべての物資が輸送された。情報処理棟, 海事衛星地球局, 西オングル島超高層無人観測所, 大型ロンビック短波受信アンテナ等の建設作業も2月3日までにすべて終了した。野外活動では, 昭和基地周辺で生物潜水調査を15回実施した他, プリンスオラフ海岸の天文台岩, あけぼの岩, 新南岩の測地・地質調査, また大陸上での人工地震実験, 気水圏みずほ旅行等を予定通り実施した。2月6日「ふじ」は昭和基地をあとにし, 2月10日から13日の間, 日・ソ超高層共同観測のためマラジョージナヤ基地を訪問した。そして2月19日氷縁を離れ, ポートルイスまでの間, 13ヵ所で海洋物理・化学・生物の停船観測を実施し, 1981年4月20日東京港に帰着した。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1937年02月05日, 1937-02-05

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1912年05月09日, 1912-05-09

1 0 0 0 OA リトルトーキョーの記憶 : 想像する日系アメリカ人コミュニティー

- 著者

- 小長谷 英代

- 出版者

- 県立長崎シーボルト大学

- 雑誌

- 県立長崎シーボルト大学国際情報学部紀要 (ISSN:13466372)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.159-170, 2003-12-20

米国カリフォルニア南部の日系アメリカ人にとって, ロスアンジェルスのリトルトーキョーは19世紀末日本人移民一世がその地に生活の拠点を築いて以来, 日系人の社会, 文化, 経済の中心地であった。第二次世界大戦の日系人強制収容は, 余儀なく住民のリトルトーキョーからの立ち退きを強い, 戦前のコミュニティの生活を解体するが, 1960年代末以降, 公民権運動の高揚の中で, アフリカ系アメリカ人を始めとして, 少数派のエスニックグループがコミュニティの復興に立ち上がると, 日系アメリカ人の間でも三世の若い世代を中心にコミュニティの再建運動が始まった。小論では, 筆者のフィールドワークに基づいて, 戦後日系人が正月や餅つき等, 祝祭や食といった民俗伝統の復元, オーラルヒストリーの記録を通してリトルトーキョーを再建する過程を辿ることによつて, 日系人コミュニティを想像する場, 集合的記憶(collective memory)を表象する場, 国家的歴史に対して日系人の歴史を構築する場, としてのリトルトーキョーの位置づけと役割を探る。

- 著者

- 石崎 和彦 金田 智 松井 崇晃

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物學會紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.301-305, 2007-04-05

糯米の多くは加工された後に流通することから,加工適性が重要視される.切り餅やあられの製造では,餅つきから切断または包装までの時間短縮のため,硬化性の優れた糯米,即ち餅つき直後の生地を冷却したときに速やかに硬化する精米が求められる.そこで,水稲嬬品種の栽培条件と加工適性の関係を明らかにする目的で,穂肥窒素の施用と移植期及び品種の違いが餅生地の冷却後の硬さ(硬化度)に与える影響を調査した.その結果,穂肥窒素の施用は硬化度に与える影響が小さなことが明らかであった.しかし,穂肥窒素の施用と品種との間に交互作用が認められ,"わたぼうし"は窒素施用量の増加にともない硬化度が低下し,"こがねもち"は増大した.一方,移植期の早晩及び品種の違いによって硬化度に有意な差が認められ,それぞれの寄与率は6.4%及び81.0%であった.これに符合して,移植期の15日の遅れにより硬化度が0.90kg cm^<-2>低下し,品種間では"わたぼうし"が"こがねもち"よりも3.10kg cm^<-2>低い値を示し,硬化度は品種の違いに大きく依存することが明らかであった.以上のことから,加工適性の優れた糯米を生産するためには,品種の選択を最も重視し,さらに,登熟気温が高まるように移植期を早めることが望ましい.また,穂肥窒素の施用は品種によつて反応が異なるものの,移植期及び品種の違いに比べて硬化度に対して大きな影響を与えないことから,食味を低下させない範囲内で多収を目指した栽培が可能と思われた.

1 0 0 0 エネルギースペクトルを用いた剛体の転倒予測

- 著者

- 秋山 宏 伊山 潤 原田 幸博

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.488, pp.49-55, 1996

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 4 3

Hitherto, the overturning of rigid bodies under earthquakes have been dealt with in terms of the maximum ground accelaration and the maximum ground velocity. However, the adequate estimate for all shapes and sizes of rigid bodies has not been established yet. In this paper, the energy approach is applied to the overturning problem. By introducing the equivalent period of vibration, the energy inputs to rigid bodies are estimated based on the energy spectrum. The possibility of overturning is judged by equating the energy input to the potential energy of rigid bodies on the brim of overturning.