4 0 0 0 OA 小児の急性脳炎・脳症の現状

- 著者

- 森島 恒雄

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.59-66, 2009-06-25 (Released:2010-02-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4 3

小児の急性脳炎・脳症は,毎年約1,000例と多数の報告がある.その一方,詳細な病因別頻度,予後,病態など不明な点が多く,単純ヘルペス脳炎やインフルエンザ脳症など一部の疾患を除いては治療法も確立していない.ここでは,厚生労働省「インフルエンザ脳症研究班」および文部科学省基盤A研究班のデーターを中心にこの領域における最近の知見をまとめてみたい.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1931年04月02日, 1931-04-02

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1948年04月28日, 1948-04-28

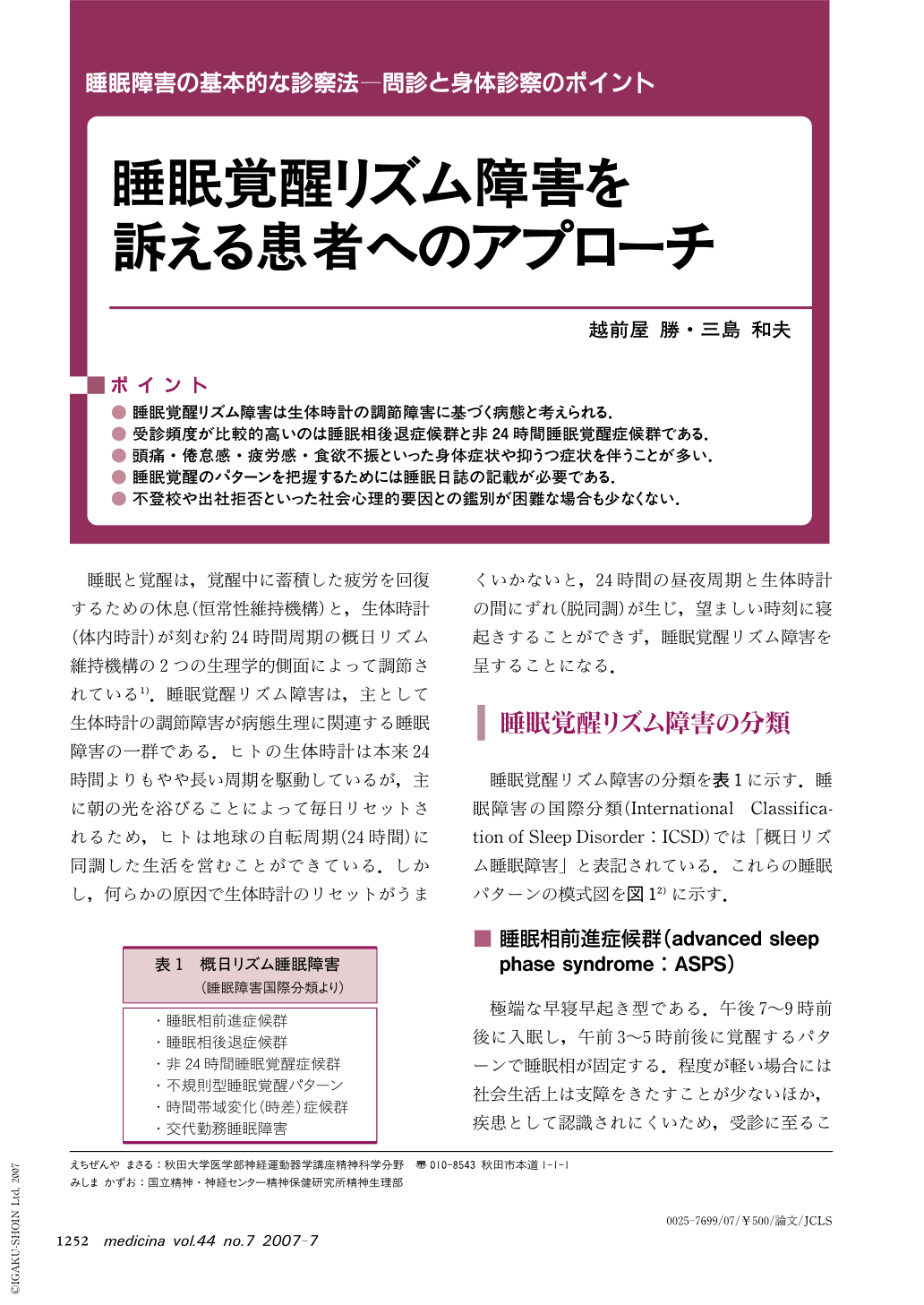

4 0 0 0 睡眠覚醒リズム障害を訴える患者へのアプローチ

4 0 0 0 OA 「具体」が子どもの美術を参照した理由についての一考察

- 著者

- 安田 早苗

- 出版者

- 和光大学表現学部

- 雑誌

- 表現学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Representational Studies (ISSN:13463470)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.93-113, 2022-03-17

本稿では、1954 年8 月ころ関西で吉原治良を中心に結成された「具体美術協会」(以下「具体」)が、自らの創作活動のために子どもの制作した作品を参照したのはなぜなのか、その理由を考察するとともに、美術教育とその教師、子ども、それにかかわる現代美術の作家たちが、相互にどのような影響関係にあったかを考えてみたい。また「具体」が重視したポイントについて、「具体」創始者の吉原治良、『きりん』編集者の浮田要三、元中学校教諭で「具体」初期からのメンバーである嶋本昭三、小学校教諭の橋本猛へのインタビュー資料などから結論を導きたい。はじめに、2021 年2 月11 日、筆者の主催したオンラインイベントBloom Studio ZOOM Partyvol.5 で行った山本淳夫氏(横尾忠則現代美術館)の講演「「具体」と子どもの絵」の概要を提示し、その検証をしていく形で論を進めることにする。「子ども」の表記について筆者の文章では「子ども」と統一するが、引用文はそのままの表記とする。なお本文中で使用する「象徴」の語は、美術教育での用語使用に準じている。

4 0 0 0 OA 大和本草 16巻附録2巻諸品図2巻

4 0 0 0 OA 膵・胆管合流異常に合併した胆嚢胆管重複癌

- 著者

- 有坂 好史 荻巣 恭平 花本 浩一 増田 充弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本胆道学会

- 雑誌

- 胆道 (ISSN:09140077)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.132-137, 2020-03-31 (Released:2020-03-31)

- 参考文献数

- 4

4 0 0 0 OA 聴診的聴取 他者の歌声を聴く行為における音の空間性と身体

- 著者

- 堀内 彩虹

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.13, 2018 (Released:2020-03-23)

This paper examines the phenomenon in which a listener perceives other’s singing voice through his/ her own physical presence originated from the listener’s singing body. This analysis focuses on the features similar to auscultation, one of the medical practices, in the listening process, and considers the auditory spacing and its relation with the listener’s body. Auditory perception, in contrast to visual perception, has been described as a passive sense because it is impossible to close our ears the way we close our eyes. However, this study seeks to demonstrate that listening to singing voice is means of active inquiry and there are subjective behaviors in the listening process.

4 0 0 0 OA 慢性上咽頭炎における帯域制限光内視鏡診断と内視鏡下上咽頭擦過療法

- 著者

- 田中 亜矢樹

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.57-67, 2018 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 8

1960年代に注目された慢性上咽頭炎の概念は現在広く普及しておらず,その理由に内視鏡が存在せず視診が困難であり,診断・治療が標準化されず不十分な上咽頭処置により不十分な治療結果となった可能性が挙げられる.頭頸部癌の新生血管発見目的に開発された帯域制限光内視鏡を上咽頭炎診断に応用を試み,1%塩化亜鉛溶液による即時的白色化現象,経時的白色化現象を中心に診断の要点を見出し,少なくとも中等度以上の上咽頭炎は内視鏡診断が可能と考えた.逆台形型時計に喩えた上咽頭各部位と内視鏡下上咽頭擦過療法(Endoscopic Epipharyngeal Abrasive Therapy:E-EAT)時の関連痛部位との相関を知ることは盲目的EAT(従来のBスポット療法)の手技向上にも有用である.

4 0 0 0 OA 上咽頭炎に対する局所療法の治療効果 自覚症状および硬性内視鏡による局所所見の評価

- 著者

- 大野 芳裕 國弘 幸伸

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.50-56, 1999-02-15 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

上咽頭炎68例に対する局所治療 (上咽頭処置およびネブライザー療法) の治療効果につき検討した。治療前後における局所の炎症の程度の判定は, 硬性内視鏡を用いて撮影したビデオ画像により行つた。また自覚症状の変化は, 治療前後に行つたアンケート調査の結果を基に評価した。主訴としては, 咽頭痛 (22.1%) が最も多く, 次いでめまい (19.1%), 咽頭異物感 (14.7%) の順であつた。これらの症状の他にも, 後鼻漏, 肩こり, 頭痛, 耳鳴, 咳嗽, 発熱 (不明熱), 頸部痛, 耳閉感, 咽頭乾燥感, 全身倦怠感など, さまざまな症状がみられた。主訴となつた症状は, 治療後に86.8%の症例で改善がみられた。主訴以外の症状に関しても, それらのすべてにおいて有意な改善が得られた。局所所見の改善率は60.3%であつた。自覚症状と局所所見の改善の有無の間には有意な相関が認められた。以上の結果から, 上咽頭炎に対しては局所治療がきわめて有効であると考えられた。日常臨床においては, 常に本疾患を念頭に置き, 診断と積極的な治療が行われるべきであると思われる。

4 0 0 0 OA 開心術後におけるドレーンの留置期間, 先端培養汚染と手術部位感染の関係

- 著者

- 前川 慶之 阿部 修一 内田 徹郎 浜崎 安純 黒田 吉則 水本 雅弘 中村 健 貞弘 光章 森兼 啓太

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.12, pp.1405-1410, 2015 (Released:2016-12-15)

- 参考文献数

- 6

背景 : 1999年に米国疾病管理センターが発表した手術部位感染予防のガイドラインにおいて, 手術時に留置されたドレーンは可及的速やかに抜去すべきとされている (カテゴリーⅠB) が, ドレーン留置期間と手術部位感染の関係を定量化した報告はない. 目的 : ドレーン留置期間と手術部位感染の罹患率を定量化すること. 対象と方法 : 当院で開心術を受けた連続457例 (男298 : 女159, 年齢67.5±11.7歳). ドレーン留置期間, 手術部位感染の罹患率, 抜去時のドレーン先端培養汚染を評価した. 結果 : ドレーン留置期間は中央値5日 (四分位範囲3-7日) であり, 457例中19例 (4.1%) が手術部位感染を発症, また13例 (2.8%) のドレーン先端が細菌汚染を起こしていた. ドレーン先端培養陽性と手術部位感染には統計学的相関を認めた (χ2検定, p<0.001, オッズ比12.7, 95%信頼区間3.5-45.9). ロジスティック回帰分析より, ドレーン留置期間と手術部位感染 (p<0.01, 寄与率6.1%), ドレーン留置期間とドレーン先端汚染 (p<0.01, 寄与率6.8%) と相関関係が認められた. 手術部位感染の起因菌は黄色ブドウ球菌が多数を占めた (14/19例) 一方, ドレーン先端汚染はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が半数を占めた (7/13例). 結論 : 開心術後において, ドレーン留置期間, 先端培養汚染, 手術部位感染はそれぞれ関連性があった.

4 0 0 0 OA SNSを情報ツールとして使う若者たち 「情報とメディア利用」世論調査の結果から②

- 著者

- 渡辺 洋子

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.38-56, 2019 (Released:2019-06-20)

2018年6月に実施した「情報とメディア利用」調査の報告の第2弾として、SNSに焦点をあて、利用の現状、若年層におけるSNSとテレビの位置づけ、ニュース接触との関係を報告する。主にTwitter、Instagram、Facebook、LINEについてみると、20代以下ではTwitterの利用が多く、コミュニケーション目的というより情報収集のツールとして使っていた。20代以下では、日常的な利用においてLINEやTwitterを毎日のように利用する人がテレビを上回り、またメディアの評価では関心のないことに気づいたり多様な意見を知ったりする点で、SNSとテレビが同程度だった。情報を入手するメディアとして、若年層ではSNSがテレビと同等かそれ以上の存在感を持つようになったといえる。政治・経済・社会の動きを伝えるニュースを見聞きする際には、20代以下でもテレビを利用する人がもっとも多く7割を超えるが、LINE NEWSやSNSから流れてくる記事も4割以上が利用していた。20代以下やLINE NEWSをニュースメディアとして最も使う人では、ニュースに受動的に接する人が多かった。さらにLINE NEWSを最も使う人はフェイクニュースの認知も低かった。SNSを含めたインターネット系メディアでは、利用者の関心に沿ったコンテンツに効率的に接することができるが、それらの情報がすべて信用できるものとは限らない。こうした状況下で、急速に普及するSNSをよりよく使うためには、利用者のリテラシーを高めるとともに新たな情報流通の仕組みが求められるだろう。

4 0 0 0 4脚歩行ロボ「Spot」徹底分解

- 著者

- 中道理企画・編集 日経クロステック監修

- 出版者

- 日経BP

- 巻号頁・発行日

- 2021

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1906年03月31日, 1906-03-31

- 著者

- 高橋 明彦

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.25-35, 1991-01-10 (Released:2017-08-01)

作者は、作品の原因であり生成の場でありその所有者である、といった特徴を持つだろう。その特徴は、読解のために要請された機能であるにも拘らず、逆に読解の基盤として実体化される。一般的な作家論は、これを素直に受け入れ、その現実に安住感を持ち、作品理解を作者の名の下に統合する。しかし《多田南嶺の浮世草子》は、「八文字屋浮世草子」と「多田南嶺」との間に微妙な緊張関係を強いる。が、作者を実体として捕捉しえない多田南嶺という存在こそ、その時我々の前に純粋な作家論の対象として幻出する。

4 0 0 0 OA 水産脂質の水系での酸化安定性

- 著者

- 宮下 和夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.636-639, 2006 (Released:2006-07-27)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 3

- 著者

- Nobuhiro Saito Hiroki Fujita

- 出版者

- Carcinological Society of Japan

- 雑誌

- Crustacean Research (ISSN:02873478)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.47-54, 2022-07-02 (Released:2022-07-02)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

Here, the aegathoid stage of Nerocila japonica Schioedte & Meinert, 1881 is described based on a specimen collected from the Seto Inland Sea, Japan, and its identity is confirmed by both morphology and molecular barcoding. Cytochrome c oxidase subunit I and 16S rRNA sequences of the collected individual shared ≥99% similarity with the previous DNA records of N. japonica. In terms of morphology, the aegathoid stage of the specimen examined in the present study differed from that of N. phaiopleura Bleeker, 1857 by intermediate size of the eyes and setation on pereopods. This is the first record of N. japonica infesting the red seabream Pagrus major (Temminck & Schlegel, 1843).

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1929年03月28日, 1929-03-28

4 0 0 0 OA <特集><幸福と不幸の社会学>ニーチェと幸福の高さ

- 著者

- 宮原 浩二郎 Kojiro Miyahara

- 雑誌

- 先端社会研究

- 巻号頁・発行日

- no.創刊号, pp.107-129, 2004-12-20

- 著者

- 岡田 悠太郎 西村 卓也

- 雑誌

- 日本地震学会2022年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-09-15