4 0 0 0 OA 人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究(追補)

- 著者

- 吉本 洋子 渡辺 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本考古学協会

- 雑誌

- 日本考古学 (ISSN:13408488)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.8, pp.51-85, 1999-10-09 (Released:2009-02-16)

- 参考文献数

- 116

- 被引用文献数

- 1

筆者達は1994年刊行の本誌第1号において,人面・土偶装飾付土器のうち主流である深鉢形土器の場合について集成し,分類・分布・機能などの基礎的研究を行った。その後釣手土器・香爐形土器・注口土器,および関連する器形についても検討し,縄文人の死と再生の観念がさまざまな形をとって表現されていることが明確になってきた。そしてそれらの時期的・地理的分布範囲はすべて深鉢形土器のなかに包括されることが確定的になってきたため,深鉢の分布範囲についての基礎的研究は絶えず検討を加えておく必要性があると考え,その後5年間の増加資料を集成した。人面・土偶装飾付土器は,1994年では443例であったが,今回約36%増加し601例となった。しかし北海道西南部から岐阜県までという範囲には変化はみられず,四季の変化のもっとも顕著な落葉広葉樹林帯を背景としていることが確定的になった。その範囲内にあっては,山梨・福島県に増加率が高く,前者は特に最盛期のIV類の中心地であることをよく示している。また後者は隣接地域も含め,従来一般的に意識されている中部地方ばかりが,人面・土偶装飾付深鉢形土器の分布域ではないことを明示している。時期的にも,縄文中期前半に典型的な類が発達することには変化はないが,従来断片的であった前期の例が増加したことは,獣面把手から人面把手へ発展したという見方の成立し難いことが明確になった。そしてそのなかには炉内で五徳状に毎日火にかけられていた,機能的にも重要な例も含まれている。逆に後・晩期の例も増加し,弥生時代の人面・土偶装飾付深鉢や壷形土器への連続性も,一段と明らかになってきた。機能的には,足形の把手状装飾が新潟・福島県から青森県にかけてみられ,そのうえ福島県ではそれと人面とが同一個体のなかにセットでみられるものも出土し,女神の身体から食べ物が生み出される様子が一段と明確になってきた。

4 0 0 0 OA 基本法について

4 0 0 0 OA 東海道宿駅と其の本陣の研究

- 著者

- 藤田 結子 額賀 美紗子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.151-168, 2021 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

本稿は,女性の社会進出と女性の階層化が同時に進む中,育児期に就業する女性は,食事に関わる家事が自分に偏る状況をどう意味づけているのか,「手作り規範」に注目して考察することを目的とする.リサーチクエスチョンとして,(1)「育児期に就業している女性は,食事の用意にどのような役割を見出しているのか」,(2)「手作り規範への態度は,就業形態,職業,学歴,世帯収入によって女性の間でどのような差異がみられるのか」を設定し,インタビューと参与観察,および写真撮影を調査方法に採用し,データを分析した. 調査の結果,第1の問いに関して,本調査の女性たちは「子ども中心主義」から食事の用意に母親役割を見出していることが明らかになった.第2の問いに関しては,就業形態や職業との関わりがみられた.つまり,母親役割の延長として働く非正規女性は「手作り=愛情」に肯定的な傾向がある一方で,正規フルタイムや準専門職の女性に手作り規範を批判的に捉える事例が複数みられた.また,世帯収入が高い者はサービスや商品を購入して時間を節約するなど,世帯収入によって対処戦略に異なるパターンがみられた.要するに,手作り規範の相対化にも,その対処戦略にも階層差が見出されたのである. 女性活躍推進と女性の階層化によって,階層の高いキャリア女性の間では手作り規範が弱まっても,非正規雇用やひとり親の女性は負担が重いままとなる可能性が示唆された.

4 0 0 0 OA ひきこもり状態にある人の親に対するCRAFTプログラムの効果(<特集>CRAFT)

- 著者

- 境 泉洋 平川 沙織 野中 俊介 岡崎 剛 妹尾 香苗 横瀬 洋輔 稲畑 陽子 牛尾 恵 溝口 暁子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.167-178, 2015-09-30 (Released:2019-04-06)

本研究の目的は、ひきこもり状態にある人(以下、ひきこもり本人)の親を対象としたCRAFTプログラムの効果を検討することであった。本研究においては、CRAFT群7名、自助群7名が設定された。その効果測定として、ひきこもり状態の改善、相談機関利用の有無、否定的評価尺度、セルフ・エフィカシー尺度(以下、エフィカシー)、心理的ストレス反応尺度(以下、SRS-18)、ひきこもり家族機能尺度(以下、家族機能)について親に回答を求めた。その結果、自助群よりもCRAFT群において、ひきこもり状態の改善やひきこもり本人の相談機関の利用が多く認められた。また、CRAFT群、自助群のいずれにおいても、親の「エフィカシー」が向上し、SRS-18の「抑うつ・不安」、「不機嫌・怒り」、家族機能の「正の強化」、「負の強化」が改善された。考察においては、親の年齢、ひきこもり期間を統制したうえで無作為割り付けによる効果検証の必要性が指摘された。

4 0 0 0 OA 精神保健福祉で用いられる外来語について (その3) : ハ行よりワ行まで

- 著者

- 池添 博彦

- 出版者

- 帯広大谷短期大学

- 雑誌

- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.73-80, 2010-03-31

精神保健福祉は比較的新しい分野であり、多くの外来語が用いられている。外来語の多くは英語に由来するもので、日本語の訳語が定着していないものも多い。用いられる外来語の示す内容を正確に把握するために、原語の意味内容を正しく理解しておく必要があると考え、外来語の語源を検索してみた。英語語彙の多くはラテン語およびギリシャ語が起源であり、古くはサンスクリット語に由来している。今回はラテン語およびギリシャ語まで語源を遡ってみた。猶、英語と同系のゲルマン語であるドイツ語、およびラテン語と同系のロマンス語であるフランス語、スペイン語、イタリア語の関連語を挙げている。

4 0 0 0 OA 澱粉の糊化および老化に及ぼす澱粉濃度と酸の影響

- 著者

- 平島 円 高橋 亮 西成 勝好

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 創立40周年日本調理科学会平成19年度大会

- 巻号頁・発行日

- pp.54, 2007 (Released:2007-08-30)

【目的】 澱粉製品に酢などの酸を添加すると,澱粉の加水分解が起こり,安定した粘度やゲル強度を得ることはむずかしくなる。そのため,耐酸性澱粉の開発が盛んである。しかし,酸が澱粉の特性に及ぼす影響は澱粉濃度や酸強度により異なると考えられる。そこで本研究では,澱粉濃度を変えて試料を調製し,澱粉の糊化および老化に及ぼす酸の影響について検討した。【方法】 澱粉にはコーンスターチ(三和澱粉工業_(株)_)を用い,その濃度は3.0および20wt%とし,澱粉糊または澱粉ゲルを調製した。酸にはクエン酸(和光純薬工業_(株)_)など有機酸6種類を用い,pHを2.4~6.0に調整した。DSC測定,固有粘度測定,粘度測定,破断測定,離水測定により澱粉の糊化および老化特性について検討した。【結果】 酸を澱粉に添加しても糊化温度および糊化エンタルピーは酸無添加の試料と大きな差はなく,この範囲のpHでは,酸は澱粉の糊化に影響しないことがわかった。これはいずれの澱粉濃度においても同様であった。しかし,加熱後冷却した3.0wt%の澱粉糊の粘度は酸加水分解の影響を強く受け,著しく低下した。一方,冷却した20.0wt%の酸添加澱粉ゲルでは著しいゲル強度の低下はみられなかった。逆に低pH(3.0)に調製した澱粉ゲルの初期弾性率の値は大きくなった。これは酸加水分解によりアミロース鎖やアミロペクチン鎖の長さが短くなるが,その数が増えるために強いネットワーク構造を形成したためと考えられる。また,酸を添加しても澱粉糊および澱粉ゲルの老化の進行具合にも影響はなかった。とくに,低pHの澱粉糊では多くのアミロース鎖とアミロペクチン鎖によるネットワーク構造が瞬時に形成されるため,保存期間中の離水はほとんど起こらなかった。

- 著者

- Susumu Sato Shinichi Demura Noriaki Sugano Hajime Mikami Tetsuhiko Ohuchi

- 出版者

- Japan Society of Physical Education, Health and Sport Sciences

- 雑誌

- International Journal of Sport and Health Science (ISSN:13481509)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.113-119, 2008-12-30 (Released:2009-11-05)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 6

This study aimed to examine the characteristics of handedness in Japanese adults based on gender differences, the presence of left-handed (LH) relatives and experiences with the forced conversion of handedness. Subjects were comprised of 4668 Japanese adults ranging from 15 to 29 years of age (3127 males 18.8±1.8 years old and 1541 females 18.8±1.4 years old). We investigated their subjective handedness, the presence and type of LH relatives, and their experiences with forced conversion of handedness. Although there was no gender difference in the incidence of “innate LH (a subject who had experienced forced conversion of handedness, or a LH subject without experience in the forced conversion)”, females underwent more forced conversion of handedness and had a higher incidence of subjects whose handedness changed from LH to RH. There was no significant difference in the proportion of forced conversion based on the presence of LH relatives, but the incidence of innate LH was higher in subjects with LH relatives and the proportion of LH subjects who remained unchanged after forced conversion was also higher in subjects with LH relatives. Among the subjects with LH relatives, the incidence of current LH was significantly higher in subjects with LH grandparents or parents than siblings. These findings may suggest that forced conversion may influence a gender difference in the incidence of LH. In addition, the presence of LH relatives genetically and environmentally (imitation) influences handedness, and the influence is greater in parents than siblings.

4 0 0 0 OA 高分子物質の人と環境に対する安全性評価

- 著者

- 北野 大

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.7, pp.454-472, 1993 (Released:2007-07-09)

- 参考文献数

- 4

4 0 0 0 OA 父親になることによる発達とそれに関わる要因

- 著者

- 森下 葉子

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.182-192, 2006-08-20 (Released:2017-07-27)

- 被引用文献数

- 14

父親は,子どもとの関わりを通して精神面・行動面においてどのような変化を遂げるのだろうか。本研究は,その内容を明らかにし,その規定因を育児関与の頻度および個人的要因・家族要因・職場要因の3要因から検討したものである。まず,父親の発達の内容を明らかにするために,3〜5歳の子どもの父親92名を対象に自由記述による質問紙調査を,さらにそのうちの23名に対し個別面接調査を行った。そこで得られたエピソードから尺度を作成し,それを用いて第1子が未就学児である父親224名に質問紙調査を行った。その結果,父親になることによる変化として⌈家族への愛情⌋,⌈責任感や冷静さ⌋,⌈子どもを通しての視野の広がり⌋,⌈過去と未来への展望⌋,⌈自由の喪失⌋の5因子が抽出された。これら5因子と育児関与,性役割観,親役割受容感,親子関係,夫婦関係,職場環境,労働時間との関連を検討した結果,⌈自由の喪失⌋以外の4因子は,育児に関心をもつことにより促され,そして,育児への関心は親役割を受容していること,平等主義的な性役割観をもっていること,夫婦関係に満足していること,子どもとの関係を肯定的に認識していることにより,促されることが示された。

4 0 0 0 OA 讃岐香川郡志

- 出版者

- 香川県教育会香川郡部会

- 巻号頁・発行日

- 1944

4 0 0 0 OA ハクサイゴマ症の発生とその防止法に関する研究

- 著者

- 松本 美枝子

- 出版者

- 富山県農業技術センター

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.1-92, 1991 (Released:2011-03-05)

- 著者

- 真島 秀行

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.7-11, 2013-03-15 (Released:2019-05-19)

- 参考文献数

- 5

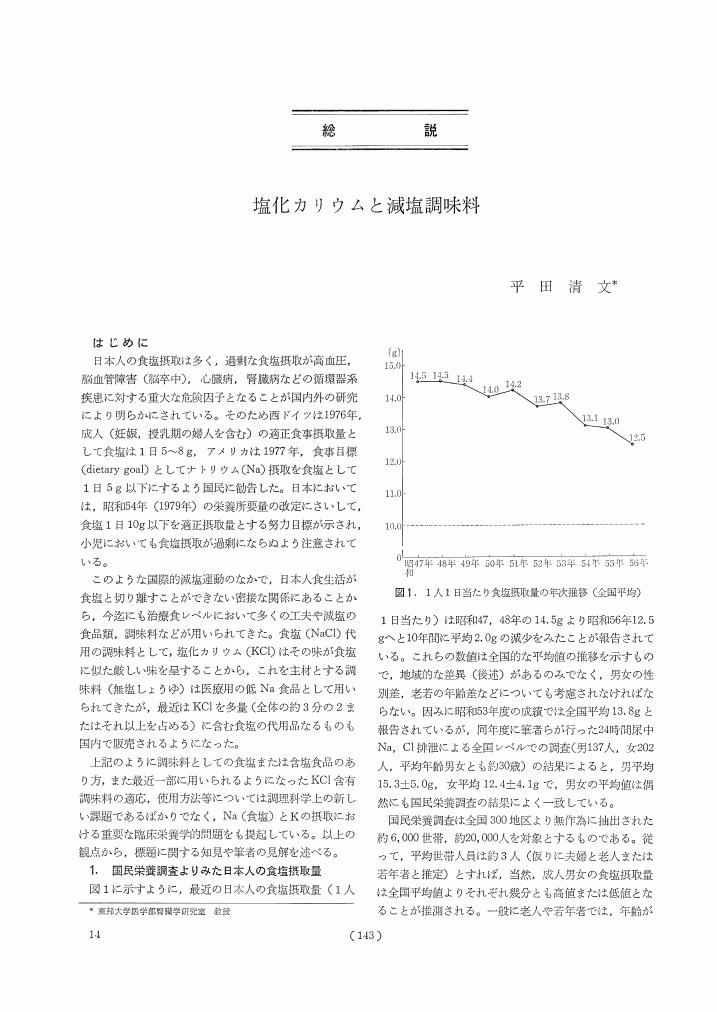

4 0 0 0 OA 塩化カリウムと減塩調味料

- 著者

- 平田 清文

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.143-149, 1983-10-23 (Released:2013-04-26)

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 理論比較と共約不可能性

- 著者

- 佐野 正博

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.25-32, 1984-03-30 (Released:2009-07-23)

- 参考文献数

- 45

近年, 科学史と科学哲学の交流, 融合が進行し, 科学哲学 (科学方法論) の正当性を評価する基準としての科学史の役割が強調されるようになってきている。例えば, Lakatosは「科学史なき科学哲学は空虚であり, 科学哲学なき科学史は盲目である。……競合する二つの科学方法論は, 科学の歴史によって評価することができる。」と述べている。こうして科学哲学の一つの新しい方向として, 科学の実際の歴史的形成過程とうまく適合した科学哲学が求められるようになり, 理論変化や理論比較の問題が科学哲学の一つの焦点となりつつある。科学哲学のこうした新しい方向を代表する一つの潮流として, Hanson, Kuhn, Feyerabendらの「革命主義」の立場がある。革命主義においては, 科学の実際の歴史という「事実」に基づいて, 科学の累積的進歩が否定され, 科学理論の歴史的変化の過程が不連続であるとされる。科学の実際の歴史的場面では, 科学理論の選択が論理や実験的テストといった客観的規準によって規定されてはいないと主張されている。革命主義のこうした主張の根底には, 科学理論間の共約不可能性という考え方がある。本稿ではこの共約不可能性の問題を取り上げ, その内容や意義を明確にすると共に批判的検討を試みる。

4 0 0 0 IR 擦文文化からアイヌ文化における交易適応の研究

4 0 0 0 OA 連合国軍総司令部から没収を命ぜられた宣伝用刊行物総目録 : 五十音順

- 著者

- 文部省社会教育局 編

- 出版者

- 文部省社会教育局

- 巻号頁・発行日

- 1949

4 0 0 0 OA 軍政下奄美の酒 (1)

- 著者

- 吉田 元

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.11, pp.862-866, 2006-11-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 16

終戦の翌年 (昭和21年), 奄美諸島は突然鹿児島県から切り離されて, 米軍政下におかれることになった。 以来, 紆余曲折を経て, 昭和28年に宿願の本土復帰をはたしたが, 軍政下の8年間は奄美の歴史のなかでも極めて特異な時期であった。 すなわち, 軍政下という小さな独立国のなかで, 奄美島民が主体的に行政, 経済, 文化を担うことになったからである。本稿では, 奄美群島政府の行政資料や新聞記事などにもとついて, 軍政下における奄美の酒造史, 特に 「黒糖焼酎」 誕生までの前史について2回にわたって解説していただいた。

4 0 0 0 OA 芍薬甘草湯を投与し良好な臨床経過を辿った破傷風の3例

- 著者

- 下野 謙慎 勝江 達治 佐藤 満仁 野口 航 吉原 秀明 坪内 博仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.121-125, 2017-03-01 (Released:2017-03-16)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 3

破傷風は破傷風菌による感染症で,開口障害や頸部硬直などの症状を呈し,呼吸不全や全身痙攣を来たすと致死的なことがある。呼吸不全や全身痙攣は筋強直により生じ,破傷風患者の治療において重要である。今回,筋強直の緩和のため漢方薬である芍薬甘草湯を破傷風患者3例に投与し,芍薬甘草湯を投与しなかった破傷風患者3例と臨床経過を比較し,芍薬甘草湯の効果を検討した。破傷風患者6例全例が,抗破傷風ヒト免疫グロブリンおよびペニシリンの投与を受けていた。芍薬甘草湯非投与群の3例は呼吸不全を生じ,人工呼吸管理に至ったのに対し,芍薬甘草湯投与群の3例では筋強直の改善が得られ,呼吸不全には至らなかった。芍薬甘草湯は,破傷風患者の筋強直に対し有効な治療法である可能性が示唆される。