4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1914年04月25日, 1914-04-25

- 著者

- 神田 玲子 辻 さつき 米原 英典

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.68-78, 2014 (Released:2015-05-21)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5 3

In general, the press is considered to have amplified the level of public's anxiety and perception of risk. In the present study, we analyzed newspaper article headlines and Internet contents that were released from March 11, 2011 to January 31, 2012 using text mining techniques. The aim is to reveal the particular characteristics of the information propagated regarding the Fukushima NPP Accident. The article headlines of the newspapers which had a largest circulation were chosen for analysis, and contents of Internet media were chosen based on the number of times they were linked or retweeted. According to our text mining analysis, newspapers frequently reported the “measurement, investigation and examination” of radiation/radioactive materials caused by the Fukushima Accident, and this information might be spread selectively via the social media. On the other hand, the words related to health effects of radiation exposure (i. e., cancer, hereditary effects) were rare in newspaper headlines. Instead, words like “anxiety” and “safe” were often used to convey the degree of health effects. Particularly in March of 2011, the concept of “danger” was used frequently in newspaper headlines. These indirect characterizations of the situation may have contributed more or less to the misunderstanding of the health effects and to the enhanced perception of risk felt by the public. In conclusion, there were found no evidence to suggest that newspapers or Internet media users released sensational information that increased the health anxiety of readers throughout the period of analysis.

4 0 0 0 OA 公務員制度改革が採用人事に及ぼした影響について

- 出版者

- 日本経営実務法学会

- 雑誌

- 経営実務法研究 (ISSN:18829198)

- 巻号頁・発行日

- vol.22and23, pp.37-54, 2021 (Released:2022-09-17)

4 0 0 0 OA 日本陸軍情報将校と辛亥革命 : 1878~1911

- 著者

- 佐藤 守男

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 北大法学論集 (ISSN:03855953)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.260-177, 2009-05-29

4 0 0 0 OA 見るから描ける 描くから見えてくる

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.1-40, 2013-04-01 (Released:2019-04-06)

目次 【特集】 見るから描ける 描くから見えてくる p.06 画家 安野光雅 「 そうだったのか」という感動から p.10 芸術は物の見方を教えてくれる p.12 脳から考える 美術の魅力と創造すること p.16 本物と向き合えばイマジネーションが膨らむ p.18 絵の具作りで豊かな感性を育む p.20 植物学者 牧野富太郎 なぜ、どう描いたのか 【連載】 p.02 似姿違質:ゲンゲ VS ムラサキツメクサ p.22 人と大地:サウジアラビア/ハーイル p.24 いにしえの心:あをによし p.25 タイムワープ夢飛翔:人体と天体/革新の2 書、1543 年に出版 p.26 動物たちのないしょの話:ジャイアントパンダ(アドベンチャーワールド) p.28 科学でなっとくクッキング:ハンバーグ p.29 カタカナ語でサイエンス!:ハイブリッドは「交雑種」! ? ~自動車のカタカナ語~ p.30 写真でよむ随筆の世界:しゃぼん玉 p.32 かがくを伝える舞台裏:『山溪ハンディ図鑑』編集スタッフを訪ねて p.33 サイエンスのお仕事図鑑:水処理プラント設計士 p.34 イチから伝授実験法:溶ける物と溶けない物 その見分け方にチャレンジ! p.36 発見!暮らしのなかの科学:パーマやカラーをするとき髪の毛の内部はどうなっているの? p.38 せんせいクラブ p.40 人と大地 解説:円形農場

4 0 0 0 OA 旧石器時代人の利き手の研究法

- 著者

- 阿部 朝衛

- 出版者

- 一般社団法人 日本考古学協会

- 雑誌

- 日本考古学 (ISSN:13408488)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.23, pp.1-18, 2007-05-20 (Released:2009-02-16)

- 参考文献数

- 70

現代人の利き手の約90%は右であり,とくに左右非対称の作業の時には,主としてその右手が用いられ,左手はその補助的役割を果たす。明らかに手は機能分化している。人類の進化とともに利き手は発達してきたと考えられる。したがって,この利き手の発達,機能分化はいつから始まったのかと問うことは自然である。こうした問題意識からの論考はいくつかあるが,その研究内容は,今まであまり紹介されてこなかった。そこで,主に旧石器時代人の利き手に関する研究を検討してみた。その結果,利き手研究の歴史は意外に古く,多くの重要な視点があることがわかった。同時に,その研究方法にはいくつかの課題が見出された。それらを統合すると,今後は,次の要件からの検討が必要である。(1)適切な資料・属性を選択し,その分析結果を的確に表示・図示する。技術形態学的方法を援用しながら,利き手に関する適切な属性の抽出と分析が必要である。(2)道具・対象物と手あるいは身体との相対的位置関係とその変化を把握する。技術形態学的方法に加えて,機能形態学の方法も必要である。(3)利き手を判断する際に,運動学的あるいは解剖学的・人間工学的観点からみて,経済的・効率的かつ安全な動作を基準とする。それらを無視するような動作とその結果物は,分析対象として適当ではない。(4)全体的には,製作使用実験,使用痕研究,民族誌の成果を参考とすることは当然であるが,運動学・解剖学・人間工学的成果の援用が必要である。上記の条件を満たすならば,資料が増加している現在にあって,十分に利き手を推定することは可能である。この利き手研究は,運動システムを背景とした動作によって残された遺物を研究し,行動学上での位置づけを行う上で重要な役割を担うものであり,当然,他の時代でも無視できない分野であろう。

- 著者

- 神野 由紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.28-35, 2012-09-15 (Released:2017-11-27)

- 参考文献数

- 25

4 0 0 0 OA シンバルの減衰特性に対する金属組織の影響

- 著者

- 小川 渉 菖蒲 敬久 筧 瑞恵 鞍谷 文保 小出 俊雄 文珠 義之 水田 泰次

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.4, pp.128-135, 2019-04-01 (Released:2019-03-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 3 3

Cymbals are percussion musical instruments with a simpler structure than other musical instruments. Therefore, their material composition basically decides the sound quality and decay time rather than the skill of the player. In this study, specimens of cymbals to which Titanium, Zirconium and Iron were added were prepared. From the difference of diffraction rings by synchrotron radiation X-rays, the crystal structure of the specimens of cymbals prepared by various manufacturing processes was analyzed in order to investigate the relationship between the crystal structure associated with the material and manufacturing process used and the damping of the sound of cymbals. As a result, it was found that the changes in the crystal structure were due to the manufacturing process used. In addition, it was clarified that the changes affected the damping of the sound of cymbals.

4 0 0 0 OA 実践の記述としての「当事者」の概念分析

- 著者

- 喜多 加実代 浦野 茂

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.3-15, 2017-12-26 (Released:2019-01-28)

- 参考文献数

- 37

当事者についての研究が隆盛する一方,当事者概念の誤解や拡張使用が懸念され,その概念の精錬の必要性も言われている.これに対し,本稿では,当事者の概念分析を提案する.本稿で言及する概念分析とは,ウィトゲンシュタインやライルの影響の下にウィンチが提唱し,エスノメソドロジーやハッキングが発展的に継承したものである.「当事者」と成員カテゴリーの複数の結びつき方を簡単に示した後に,2つの異なる事例について,実践の記述として,「当事者」の概念分析を行う.

4 0 0 0 OA マイケル・マンの歴史社会学理論

- 著者

- 上田 耕介

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.59-69, 2015-07-16 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 16

マイケル・マンの斬新な理論には,歴史研究・現代社会分析にとって,大きな可能性が秘められている.従来の社会学理論の主流は,全体社会を想定したうえで,その諸要素(次元,下位システム等)のいずれかに社会形成の要因を見いだす,というものであった(「要因論」的分析).マンは,明確に境界づけられた全体社会の存在を否定し,「境界を異にする多様なネットワーク群」から社会が構成される,と見る.その上で,支配的ネットワークの「間隙」から新ネットワークが成長し,社会変動を引きおこす,とする(「組織論」的分析).そうした新旧ネットワークのうち,大きな力を持つのが,「イデオロギー」「経済」「軍事」「政治」の4つの「力の源泉」である.この枠組には,従来の社会理論において軽視されてきた軍事と国家間関係が含まれており,マン理論は,社会学理論の発展にとっての重要な貢献となっている.

4 0 0 0 OA 労働市場の流動化と世代内移動の帰結 ―転職に伴う賃金変化構造の時代的変遷―

- 著者

- 林 雄亮

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.59-70, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

労働市場の流動化は世代内移動,とりわけ転職行動の活発化と言い換えることができる.理論的には,転職行動の増加は労働市場の効率化とジョブ・マッチングの向上という意味から肯定的に捉えられてきた.しかし,実際の転職行動には転職後の賃金低下やキャリア形成の阻害となる可能性が存在し,どのような状況下でも個人にとって望ましい結果をもたらすとは限らない. そこで本稿では,労働市場の状況によって世代内移動の帰結が変化するプロセスについて,転職行動に伴う賃金低下構造の時代変化から考察する.転職に伴う賃金低下のメカニズムは先行研究の蓄積がなされているが,本稿の目的は時系列分析によって先行研究が問題にしてこなかった長期的トレンドを把握することである. 分析の結果,以下の知見が得られる.1950年代後半から2005年にかけて流動性の高まりと賃金低下率の上昇が確認できる.賃金低下メカニズムに関する多変量解析を時代別に行った結果,バブル経済期までの時代では企業規模間の下降移動のみが賃金の低下に強い影響を与えていたが,それ以降は,企業規模間の下降移動に加えて,非正規雇用への移動,会社都合による離職,前職勤続年数の長さが統計的有意に賃金の低下に寄与している.したがって,転職に伴う賃金低下構造にみる世代内移動の帰結は,1990年代以降大きく変化したのである.

- 著者

- 新田 貴之

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.171-187, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)

- 参考文献数

- 14

本稿は,ノーマン・K・デンジンの「エピファニー」概念の検討を通して,彼の「解釈的相互行為論」がイデオロギー批判の方法であることを明らかにする. 本稿は,デンジンの立場を明確にしたうえで,彼の「解釈的相互行為論」における「エピファニー」概念に焦点をあてる.特に,研究者が,「個人的トラブル」として語られる「エピファニー」をいかなるものとして捉え,解釈しているのかという点を検討する. 「解釈的相互行為論」においては,「エピファニー」を書くことが二重に捉えられている.このことによって,エスノグラフィーにおける物語の「神話化」が批判的に捉えられる.さらに,デンジンは,研究者が「エピファニー」の再叙述において自らの自明性,すなわちイデオロギーに無批判であることに対して批判する.デンジンの「解釈的相互行為論」とは,再叙述における物語の「神話化」を自覚的に捉え,研究者自身のもつ自明性,すなわちイデオロギーを批判的に捉えることによって再叙述することなのである.

4 0 0 0 独り勝ちの研究 サイゼリヤ 安さを実現する"科学"

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1463, pp.42-47, 2008-10-27

10月10日。日経平均株価の急落、大和生命保険の破綻。日本経済が凍りついたこの日、そうした暗い世相とは無縁とばかり、いつものように大勢の客で賑わう外食チェーンがあった。名前はイタリア料理店「サイゼリヤ」。 JR荻窪駅(東京都杉並区)前の商業ビルにある「サイゼリヤ荻窪タウンセブン店」の昼食時の光景を覗いてみた。全メニューを食べても2万円強 客席数は170。

4 0 0 0 OA 災害ボランティアの組織化のための戦略

- 著者

- 大門 大朗 渥美 公秀 稲場 圭信 王 文潔

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.18-36, 2020 (Released:2020-08-20)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

本研究は,2016年に発生した熊本地震後の2町村(益城町・西原村)の災害ボランティアセンター(災害VC)の運営の事例について,インタビューと参与観察により,組織論的観点から分析したものである。災害VCの組織モデルの比較研究からは,混乱を回避することを主眼に据える管理・統制モデルが益城町災害VCを,課題の解決を主眼に据える即興・自律モデルが西原村災害VCを捉える上で有効であることを明らかにした。そして,熊本地震においては,被害の最も大きかった益城町から,管理・統制モデルは現場に根ざした支援から垂直的に,即興・自律モデルは支援の届かないところ(西原村)へ向かうことで水平的に支援が離れていってしまうことで,構造的空隙が生じていた可能性があることを指摘した。その上で,多様なボランティアによる支援を展開する上で,即興・自律モデルを目指す必要があるものの,被害の大きいエリアでは管理・統制モデルが現れやすい。結果的として構造的空隙が生じないよう,即興・自律モデルを被害の大きいエリアで意図的に生成する必要があることを,災害ボランティアの社会運動的側面から提示した。

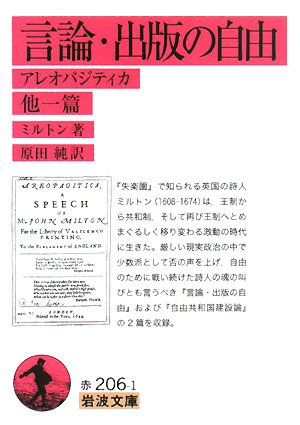

4 0 0 0 言論・出版の自由 : アレオパジティカ : 他一篇

4 0 0 0 言論の自由 : アレオパヂティカ

- 著者

- ミルトン [著] 石田憲次 上野精一 吉田新吾譯

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 1953

4 0 0 0 OA ウクライナにおける国民統合の困難性

- 著者

- 中井 和夫

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.114, pp.135-150,L13, 1997-03-30 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 21

The first Ukrainian state already has lasted five years. But it does not mean the end of long dreamed of statism, but the beginning of hard ways for building a nation.The border of Ukraine has a peculiar character. Almost all border lines were drawn by dividing regions, each of which comprised historically one region. This condition also makes the task of building a nation difficult.In the western part of Ukrainian border, such regions are Galitsia, Carpathian, Bukovina and Bessarabia. If you turn to the east, there are two divided regions, the Donbass and the Slobidska Ukraine.The Ukrainian border was made by dividing regions that caused difficulties in building the Ukrainian nation-state. Because of the dividing the regions automatically made Ukrainian Diaspora or irredenta outside Ukraine. In Poland, Slovakia, Hungary, Moldova and Russia, Ukrainians have been living as a minority group. At the same time the opposite sides, Poland, Slovakia, Hungary, Moldova and Russia, consider the regions which were incorporated with Ukraine their irredenta. Between Ukraine and Russia there is another but major border dispute on the Crimean Peninsula.Ukraine herself is divided into two parts, Eastern and Western. The Western part of Ukraine, called Galicia, has some characteristics which are not seen in other parts of Ukraine.On the contrary to the Galicia, eastern and southern parts of Ukraine have different characteristics. The Donbass and Crimea belong to these regions. These regions have strong tles with Russia although they belong to Ukraine. The Crimea, now an autonomous republic in Ukraine, belonged to Russia until 1954. A part of the Donbass was belonged to Russia before the 1917 revolution as the Don Army District.The contrast between the West and the East in Ukraine can be seen on the map. There is an interesting piece of evidence to show the dichotomy between the West and the East. It shows the change of support for the first president Leonid Kravchuk and the second president Leonid Kuchma. In Ukraine we can hear a new Ukrainian proverb, saying, “Ukrainian Presidents born in the East will die in the West”. This proverb well explains the dichotomy between the East and the West in Ukraine.For Nation-building in Ukraine there are some obstacles in terms of integration of people into one consolidated group. Ukraine is divided not only by geography but also by culture and identity.Language problems may be the most visible problem in today's Ukraine. The second obstacle for the integration of the Ukrainian nation-state is religious splits among the people. Ukraine is, of course, a secularized state. But the history of the suppression of national churches such as the Uniate Church (Ukrainian Catholic Church) and Ukrainian Orthodox Church made these churches political factors.Ukrainians have failed to form a nation-state. Russians have also failed to form their own nation-state. Russians have always been a subject of a big empire, first the Russian Empire and next the Soviet Union. Above all things they carried out their mission to build and maintain an empire. Ukrainians, in contrast, are eager to build their own nation-state, not an empire. This is an identity difference between two nationalities. And this difference reflects the dichotomy in Ukraine between the East and the West.The geopolitical position of Ukraine in the International arena has been a factor of difficulties for the building a nation state. For Ukraine, located between the West and the East, between Germany and Russia, inevitably it has been geopolitically in either a buffer zone or a battleground. In the Northern War in 18th century, the Napoleonic War, Crimean War, World War I and World War II, Ukraine was one of the major battlefields. After the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union the region which includes the territory of Ukraine became a battlefield between Europe and Russia b

4 0 0 0 OA ロシア 科学アカデミーの改革に関する法令

- 著者

- 小泉悠

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 257-2), 2013-11

- 著者

- 松田 和樹

- 出版者

- 日本女性学会

- 雑誌

- 女性学 (ISSN:1343697X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.52-69, 2019-03-31 (Released:2021-11-12)