- 著者

- 由谷 裕哉

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.4, pp.1258-1259, 2010-03-30 (Released:2017-07-14)

3 0 0 0 OA 道徳性と道徳教育に関する心理学的研究の展望

- 著者

- 松尾 直博

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.165-182, 2016 (Released:2016-08-12)

- 参考文献数

- 51

日本の道徳教育は大きな転換点を迎えようとしている。小中学校において, 今まで領域とされていた道徳の授業が, 「特別の教科 道徳」として教科として位置付けられ小学校では平成30年度(2018年度), 中学校では平成31年度(2019年度)から実施されることとなった。道徳教育, 道徳科の授業の目標が明確化され, 効果的な授業についてもより開発の必要性が高まっている。近年日本で行われた道徳性や道徳教育に関わる研究を概観しつつ, その知見が道徳教育にどのように貢献できるかについて考察を行った。その結果, 道徳的判断, 子どもの道徳性の経年比較, 感情が道徳的認知に及ぼす影響, 共感, 海外の道徳教育, 道徳の授業実践に関する研究などが行われており, そのような研究の道徳教育への応用可能性について考察した。今後の展望として, さらなる基礎, 授業に関する実践研究などの必要性が述べられた。

3 0 0 0 OA 数値解析と実験解析の相互活用

- 著者

- 高崎 育夫 筒井 桂一郎

- 出版者

- The Institute of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.5, pp.315-322, 2000-10-01 (Released:2009-10-06)

3 0 0 0 装う/奏でる/話す--ジェンダーを演じる

- 出版者

- 愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所

- 巻号頁・発行日

- 2011

3 0 0 0 OA 腸管アルカリフォスファターゼが炎症性腸疾患の粘膜防御機構に果たす役割

炎症性腸疾患において粘膜のバリア機構はその病勢に大きく関与する。我々は、過去に腸管バリア機構を増強すると報告されてきた腸管アルカリフォスファターゼ(IAP)に着目した。遺伝子操作により IAP をマウスの腸管粘膜局所で増減させる実験系の確立を探索した。炎症性腸疾患のモデルマウスとしては、過去の報告では安定した病気の作成が困難とされたクローン病類似モデルであるマウス TNBS 腸炎を腹腔麻酔の代りに吸入麻酔を使用することにより安定したモデルにすることに成功した。これらの系を用いて、今後 IAP の粘膜防御におけるメカニズムをさらに検討していく予定である。

3 0 0 0 OA Isaacs症候群とその周辺疾患

- 著者

- 渡邊 修

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.1067-1070, 2013-11-01 (Released:2013-11-29)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 4

Isaacs症候群では,血液神経関門が脆弱な神経終末や神経根で自己抗体によりVGKCの機能異常が惹起され,過剰興奮がおこる.有痛性筋けいれん,ミオキミア,ニューロミオトニアなどの運動症状に加え,complex regional pain syndrome様の激しい痛みで発症する例もある.Morvan症候群は,Isaacs症候群の症状に,大脳辺縁系の異常(不眠,記銘力障害など)と自律神経障害(不整脈,便秘など)をともなう.圧倒的に男性に多く,「足が焼けつくような」疼痛をみとめる.VGKC複合体の構成分子であるLGI-1抗体陽性例は,近時記憶障害やてんかんなど辺縁系症状を呈し,高頻度にSIADHを合併する.

3 0 0 0 OA 第59回研究発表会講演要旨 病害の部

- 出版者

- 関東東山病害虫研究会

- 雑誌

- 関東東山病害虫研究会報 (ISSN:13471899)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.59, pp.155-159, 2012-12-01 (Released:2013-12-28)

3 0 0 0 イヴ・内なる女性を求めて

3 0 0 0 週刊女性 = Ladies' weekly

3 0 0 0 OA 塔とユートピア : 佐藤春夫「のんしゃらん記録」の未来都市

- 著者

- 中沢 弥

- 出版者

- 湘南国際女子短期大学

- 雑誌

- 湘南国際女子短期大学紀要 (ISSN:09198938)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.122-105, 1998-02-01

3 0 0 0 中世山陰地域を中心とする棟札の研究

- 著者

- 研究代表者長谷川博史

- 出版者

- 島根大学教育学部

- 巻号頁・発行日

- 2015

3 0 0 0 下総地方に相承された願行源暹方法流について

- 著者

- 岡部 光伸

- 出版者

- 智山勧学会

- 雑誌

- 智山学報 (ISSN:02865661)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.65-76, 1981

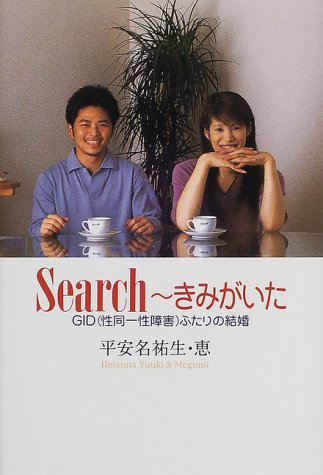

3 0 0 0 Search〜きみがいた : GID(性同一性障害)ふたりの結婚

- 著者

- 平安名祐生 平安名恵著

- 出版者

- 徳間書店

- 巻号頁・発行日

- 2000

3 0 0 0 OA 糖尿病と脳卒中

- 著者

- 立花 久大

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.105-112, 2014 (Released:2014-03-25)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1

要旨:糖尿病は脳梗塞の独立した危険因子であり,脳梗塞発症が2~3 倍高くなる.糖尿病はアテローム血栓性脳梗塞,ラクナ梗塞のみではなく心原性脳塞栓症に対しても危険因子として関与している.糖尿病患者では脳幹部,椎骨脳底動脈系の脳梗塞が多く,穿通枝領域に多発する中小脳梗塞が多い.脳出血についても糖尿病患者では発症が増加する可能性がある.脳卒中の一次予防についてはメトホルミン,リナグリプチンの脳卒中発症抑制効果が示唆されている.また,二次予防としてはインスリン抵抗性改善薬ピオグリタゾンによる治療が脳梗塞発症予防に有効であると報告されている.しかし脳卒中予防には血糖のコントロールのみでは不十分で,血圧,脂質代謝などを含めた複合的な治療が必要と考えられる.さらに脳梗塞再発予防には血管危険因子の管理とともに抗血栓療法が必要と考えられる.

3 0 0 0 あなたの隣のエイズ・性感染症 : 特集

- 著者

- "人間と性"教育研究協議会企画編集

- 出版者

- エイデル研究所

- 巻号頁・発行日

- 2005

3 0 0 0 OA ミステリーとしてのタイムトラベル - サイエンス・フィクションを哲学する試論 -

- 著者

- 佐金 武

- 出版者

- 京都大学大学院文学研究科哲学研究室

- 雑誌

- 京都大学文学部哲学研究室紀要 : Prospectus

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.72-84, 2007-12

3 0 0 0 OA 表現力を高める日本語の歌い方について

- 著者

- 奥山 祐司

- 出版者

- 日本音楽教育学会

- 雑誌

- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.82-93, 2010 (Released:2017-05-30)

- 参考文献数

- 8

3 0 0 0 OA 明治前期下級審判決における女性「雇人」に関する若干の分析

- 著者

- 宇野 文重

- 出版者

- 学校法人 尚絅学園 尚絅大学研究紀要編集部会

- 雑誌

- 尚絅大学研究紀要 A.人文・社会科学編 (ISSN:21875235)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.95-108, 2018 (Released:2018-07-11)

本稿では, 明治前期下級審における女性の「雇人」に関する判決44件を素材に, 明治初期の「雇用契約」に対する司法判断について以下のように分析した。訴訟の多くが, 勤務先から逃げ出した被用者の女性に対して使用者側から身柄の取り戻しを求めるものであるが, 裁判所は「人身ノ自由」を奪うことは許されないとして強制的に取り戻すことはできないとし た。女性たちの父や夫の締結した契約は無効とされたが, 債権者に対して金銭賠償の責任は負うとする法理が明治前期下級審ですでに形成されつつあった。

3 0 0 0 アトピー性皮膚炎と発達障害 : アトピー・感覚過敏症候群の提唱

- 著者

- 小谷 信行

- 出版者

- 金原出版

- 雑誌

- 小児科 (ISSN:00374121)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.375-382, 2012-03

- 被引用文献数

- 2

3 0 0 0 家族・身体・セクシュアリティ

- 出版者

- 大阪府立大学女性学研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2006