2 0 0 0 OA 企業における技術情報源の考察と効果的な活用法の提案

- 著者

- 高橋 文行 市川 照久 峰野 博史 西垣 正勝 菅澤 喜男

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本コンペティティブ・インテリジェンス学会

- 雑誌

- インテリジェンス・マネジメント (ISSN:21866252)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.3-14, 2011-09-18 (Released:2012-11-09)

- 参考文献数

- 24

本論文では,企業における研究開発戦略を策定する意思決定に必要とされる重要な技術情報に着目した。特に製品あるいは技術開発に焦点を絞り込んだ一連の理論と手法である技術インテリジェンスの実践活動の中で求められる,信頼性の高い,有益な技術情報の情報源を分析した。さらに近年注目されているソーシャルメディアを情報源としての考察も行った。その結果,企業が技術情報を収集する情報源の実態と動向が明らかになった。最後に効果的に活用できる技術情報源と留意点を取りまとめ有効化の方法を提案し,A 企業における新製品開発の意思決定の事例を取り上げ有効性の検証を行った。本研究は競争力を強化したい企業の技術戦略の策定に寄与しようとするものである。

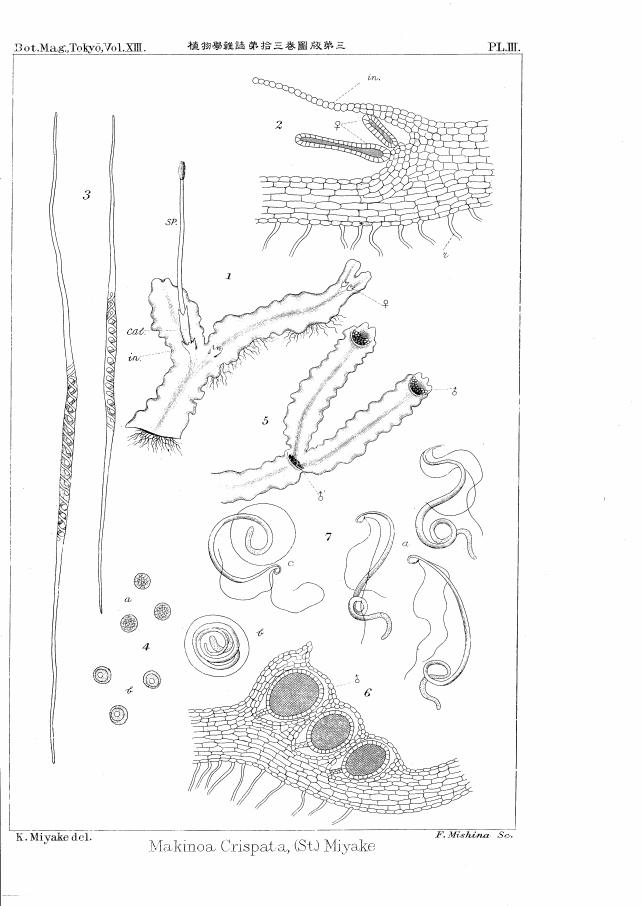

2 0 0 0 OA Makinoa, a New Genus of Hepaticae

- 著者

- K. Miyake

- 出版者

- The Botanical Society of Japan

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.144, pp.en21-en24, 1899 (Released:2007-05-24)

- 被引用文献数

- 2 3

2 0 0 0 OA 文部科学省策定「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の逐条解説(9)

- 著者

- 永田 憲史

- 出版者

- 関西大学法学会

- 雑誌

- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.3, pp.573-603, 2022-09-22

2 0 0 0 OA 法人税法第132条における租税回避否認の考え方 : 日本IBM事件判決を中心に

- 著者

- 野口 教子

- 出版者

- 高岡法科大学法学会

- 雑誌

- 高岡法学 (ISSN:09159339)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.109-139, 2017 (Released:2018-06-07)

2 0 0 0 OA 「天空の城ラピュタ」を用いた資源科学に関する教材開発

- 著者

- 宮下 敦

- 出版者

- 日本地学教育学会

- 雑誌

- みんなの地学 (ISSN:24356441)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.38-41, 2021-06-30 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 5

宮崎駿監督作品「天空の城ラピュタ」を導入用映像教材として,資源問題に関する教材開発を行った.本作品はエンターテイメントとしてだけではなく,科学技術と人間社会の関係を考えるという視点からも大人の鑑賞に堪えるものである.現代の日本には稼行している鉱山はほとんどないが,よく資料収集をし,凝った設定のアニメーション作品を用いることで,日本の若者にも資源問題を身近に感じてもらうことができる.このような形で学校教育での資源問題を扱うことは,「持続可能な社会の作り手」の育成に重要であると考えられる.

- 著者

- Migyeong Kim Jeong Hoon Cho Sang-Boom Ryoo

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.26-32, 2023 (Released:2023-02-18)

- 参考文献数

- 22

Forecasts of discrete events, such as precipitation, dust storms, and typhoons, can be deterministic, categorical, or probabilistic. Ensemble-based probabilistic predictions generate more consistent forecasts than individual deterministic models. We introduce and evaluate the Ensemble Prediction System of Asian Dust Aerosol Model 3, which generates probability forecasts of Asian dust. Probability forecasts were produced for 300 μgm−3 PM10 mass concentrations, according to the air-quality standards of the Ministry of Environment of South Korea and Korea Meteorological Administration. Crisis-level information was produced to categorize the dust risk level for Asia, using a risk matrix. The model's performance was evaluated using a 2 × 2 contingency table, the Brier skill score, and a reliability diagram. For skill score evaluation via the contingency table, the average hit rate and threat score were 0.46 and 0.34 for the best three sites, Jurihe, Erenhot, and Wulatezhongqi. The Brier skill score was positive for approximately 60% of stations, with the highest (0.410) and lowest (−2.038) values in Erenhot and Yanan, respectively. The reliability diagram revealed overestimated Asian dust frequencies for all stations. Although the stations were located within the same regions, their skill scores differed. Regional characteristics of skill scores should be further investigated in the future.

2 0 0 0 OA 有機栽培水稲における目標生育と生育診断に基づく追肥の評価

- 著者

- 金田 吉弘 西田 瑞彦

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.242-249, 2018-07-05 (Released:2018-07-28)

- 参考文献数

- 25

有機栽培水稲において,収量550~600 g m–2を目指す目標生育を設定した.また,有機肥料の窒素肥効率と窒素無機化特性を明らかにし,生育診断による追肥が収量に及ぼす影響を検証した.その結果,有機栽培の茎数はいずれの時期においても慣行栽培に比べて少なく推移するものの有効茎歩合が高い生育となり穂数はほぼ同等であった.有機栽培の葉色値は7月上旬までの生育初期は慣行栽培に比べて低いが,幼穂形成期以降は慣行栽培を上回った.5種類の有機肥料の窒素肥効率は,約40から80%で平均では69%であった.反応速度論的手法により求めた有機肥料の窒素無機化率は約20から60%であり,窒素肥効率との間には有意な正の相関が認められた.生育診断に基づき追肥を実施した結果,ほぼ目標値に近い穂数と葉色値に接近し,550~600 g m–2の目標収量が得られた.以上のことから,有機栽培水稲において,目標生育と生育診断に基づく追肥により550~600 g m–2の収量が得られることが明らかになった.

2 0 0 0 OA 1.脳循環調節と呼吸調節

- 著者

- 小河 繁彦

- 出版者

- 日本循環制御医学会

- 雑誌

- 循環制御 (ISSN:03891844)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.64-71, 2018 (Released:2018-09-07)

- 参考文献数

- 58

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1915年08月30日, 1915-08-30

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1924年09月13日, 1924-09-13

- 著者

- 杉森 美和子

- 出版者

- 東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室

- 雑誌

- 研究室紀要 = Bulletin of the Division of Basic Theories of Education, Graduate School of Education, the University of Tokyo (ISSN:02857766)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.81-91, 2019-07-31

研究論文Ⅱ

2 0 0 0 フランスにおける少子化と政策対応

- 著者

- 柳沢 房子

- 出版者

- 国立国会図書館調査及び立法考査局

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:00342912)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.11, pp.85-105, 2007-11

2 0 0 0 OA トライチュケ対グレーツ―ベルリン反ユダヤ主義論争2

- 著者

- 平山 令二

- 出版者

- 中央大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文研紀要 (ISSN:02873877)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.353-378, 2022-09-30

1879年11月にベルリン大学教授ハインリヒ・フォン・トライチュケが発表した論文「我々の展望」は,「ユダヤ人は我々の不幸だ」という言葉に象徴されるあからさまな反ユダヤ主義的姿勢により,ベルリンを中心として大きな論争を巻き起こした。当然ながら,多くのユダヤ人学者やジャーナリストがトライチュケの論文に激しい批判を浴びせた。とりわけトライチュケがユダヤ人の「傲慢さ」の象徴として批判した『ユダヤ史』の著者ハインリヒ・グレーツはトライチュケの論文に反発し,トライチュケによる歴史的事実の意図的な誤認と彼の反ユダヤ主義的な歴史観の両面にわたり厳しく批判した。これに対して,歴史家としてのプライドを傷つけられたトライチュケも激しい反論を行った。反論のなかでトライチュケは,グレーツとの論争が反ユダヤ主義論争の核心にあるものを示している,と書いている。ベルリン反ユダヤ主義論争のもっとも重要な論争であるトライチュケとグレーツというふたりの歴史家の主張を紹介したい。

2 0 0 0 OA 戸井田克己:大潟村物語──新生の大地・湖底のふるさと

- 著者

- 荒井 正剛

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.3, pp.172-173, 2021-05-01 (Released:2023-02-19)

2 0 0 0 OA 見市健著『インドネシア イスラーム主義のゆくえ』

- 著者

- 松本 弘

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.143, pp.168-171, 2005-11-29 (Released:2010-09-01)

2 0 0 0 OA センサ電子レンジの自動調理におけるソフト機能の現状

- 著者

- 木下 邦夫

- 出版者

- 相愛女子大学相愛女子短期大学

- 雑誌

- 相愛女子大学相愛女子短期大学研究論集. 国文・家政学科編 (ISSN:03851346)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.76-63, 1982-02

2 0 0 0 OA GMP の国際動向と日本企業の海外活動

- 著者

- 川村 邦夫

- 出版者

- 一般社団法人日本PDA製薬学会

- 雑誌

- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.1-10, 2000 (Released:2006-08-01)

- 被引用文献数

- 1

Harmonization of GMP has been intensively discussed in ICH, and the result is expected to emerge by the end of this year. Such kind of international harmonization is a pressing issue in the pharmaceutical industries, since the development of technology sometimes causes de-harmonization of regulations in various counties and area. Harmonization of regulations for pharmaceuticals have significance in deploying the worldwide research and development of new pharmaceuticals effectively. According to the harmonization of regulations for pharmaceuticals, activities of pharmaceutical industries have become rapidly global. In the area of quality control, “How to establish specifications” has been discussed in Q6A, and “Skip test,” “Process control” and “Parametric release” have reached to the agreement. These subjects were firstly discussed in the Joint Conference of Japan PDA and Association of Japan Pharm. Sci. in 1997 in Japan. “Parametric Release” has a close relation with validation, or it is a natural consequence of validation. It can be said, “Where there is Validation, there is Parametric Release. It should not be limited to “Sterility Test”, but should be applied to all of other specifications to determine the quality. As future issues of GMP in Japan, “Consultant” in ICH GMP Section 3(6), and FDA GMP Section 211-34 should be discussed in Japan, since there is no this section in Japan GMP. “Contract Manufacturing and Contract Laboratory” should also be discussed in future in Japan, since the concept of “Contract” is very much limited in the Japan GMP. “Complaint and Recall” should also be discussed from the view points of “Safety”, and results should be informed to the world with sound basis of safety. GMP inspection system should also be discussed in the world, after the agreement of written GMP. There seems to be significant differences in the written GMP, but there seems to be much differences in the implementation of GMP between men to men, area to area, country to country. Audit experiences of ISO 9000s show the importance of worldwide auditors' training. CTD (Common Technical Document), and various kinds of ISO Technical Requirements would have much influence to GMP. We have to watch these discussions. Under these circumstances, pharmaceutical industries in Japan are now expanding their activities from domestic to the world.

2 0 0 0 OA 医薬品の品質保証とGMP GMP省令における医薬品品質システム(PQS)の観点から

- 著者

- 小山 靖人

- 出版者

- 国立保健医療科学院

- 雑誌

- 保健医療科学 (ISSN:13476459)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.129-139, 2022-05-16 (Released:2022-05-20)

- 参考文献数

- 10

2021年 4 月に改正されたGMP省令では,医薬品品質システム(PQS)に関する規定が新たに加えられた.品質システムはISO9001が提示する考え方であり,製品そのものの品質だけでは品質を保証したことにはならず,その製造が品質システムに基づいて実施されたということが品質保証の考え方の要点なのである.このISO9001の考え方を医薬品の開発から製品の終結まで,すなわちライフサイクルに特化したものが医薬品品質システムのガイドライン(ICH Q10)である.グローバルのGMPであるPIC/S-GMPはQ10の考え方を取り込んでおり,今般のGMP省令の改正の骨子はこのPIC/S-GMPとQ10の考え方にある.従って,GMP省令におけるPQS規定は医薬品の品質保証の核心であるといえる.GMP省令ではPQSは第 3 条の 3 に規定されており,その考え方をISO9001とQ10に即してまとめると次のとおりである.まず,省令における製造業者等という文言はQ10及びPIC/S-GMPにおける上級経営陣に相当する.上級経営陣並びに経営陣には医薬品の品質確保のための積極的な関与が求められており,昨今の製薬企業の品質に関わる不祥事で特に上級経営陣の責任が厳しく問われていることは周知のとおりである.次に,上級経営陣は品質方針を確立しなければならない.品質方針は従業員をはじめ社内外に周知徹底する必要がある.品質方針を達成するために,品質目標を規定し,経営陣が資源と訓練を提供し,品質目標に対して達成度を数値化した業績評価指標(PI)を確立して運用することが求められる.複数のPIはQuality Metricsとして統合され,製造所のPQSの実効性の評価の指標となる.その評価は最終的に上級経営陣によって評価される.これがマネジメントレビューであり,その目的は,過去を振り返り,品質課題を抽出し,後の改善につなげてゆくことにある.PQSでは,品質方針の確立からGMP活動を経て,その評価,マネジメントレビューに至る一連の作業をPDCAサイクルとして理解することが重要であり,このサイクルを回すことによって継続的改善が達成される.こうした製造所におけるPQSのあり方の概要を示す文書が品質マニュアルである.PQSがGMP省令に規定されたことによって,わが国の品質保証の体制は新たな段階に入ったといえる.より一層の医薬品品質保証の確立に向けて,今後の製薬企業の対応が期待される.