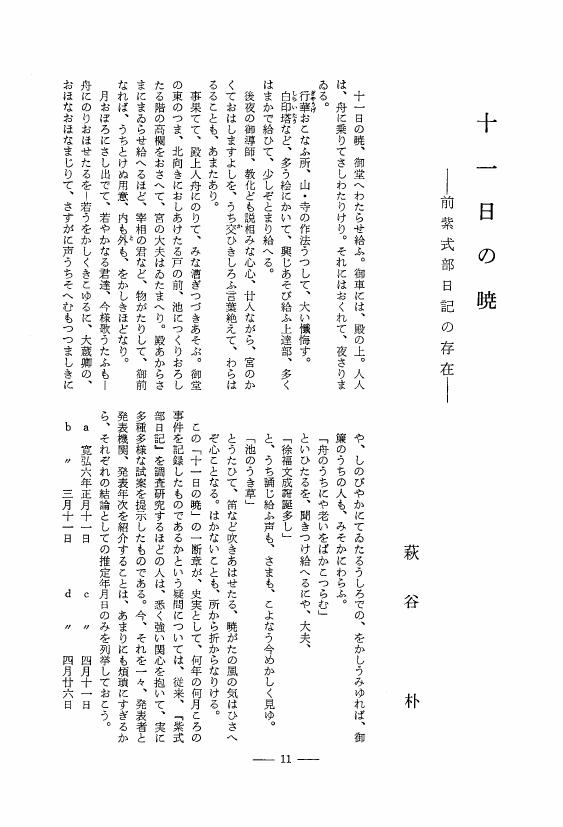

2 0 0 0 OA 十一日の暁 ―前紫式部日記の存在―

- 著者

- 萩谷 朴

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.11-20, 1972-11-30 (Released:2019-03-10)

2 0 0 0 OA 動物園動物の累代飼育についての考察

- 著者

- 増井 光子

- 出版者

- 日本野生動物医学会

- 雑誌

- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.17-23, 1996 (Released:2018-05-05)

- 参考文献数

- 21

最近は, 動物園でも種保存事業が重要視されるようになってきた。そのためには, 動物園動物の累代飼育繁殖に力点を置く必要がある。しかし, 累代繁殖を続けていくと, 幾つかの問題が生じてくる。その問題点の主なものは, 動物舎の汚染による感染症の発生, 個体の早熟化, 骨密度の低下, 体格の矮小化と体形の微妙な変化, 毛色の変化, 人工飼育動物でしばしば認められる, 社会性の欠如による繁殖障害, 集団の活性度の低下などである。これらのことは, 既に順化された動物の家畜化の経過の中で生じたことと同様であると思われる。動物園は野生動物が本来もっているものをできるだけ維持しようとするならば, 家畜化現象は好ましいものではない。一定面積の動物舎での適正飼育頭数を把握することは, 集団の健康管理上大切である。過密になれば新生子の死亡率は高まるし, 動物舎の汚染も進み, 感染症も発生しやすくなる。早熟化は, 多くの動物種に認められるし, 骨密度の低下は, 矮小化や体形の変化を招き易い。異種の動物に刷り込まれてしまう現象は, 人工哺育や人工育雛を行う場合, 特に注意を要する。基礎個体が少ない集団は, そのままにしておくとたとえ一時期繁殖成績が上がっても, 次第に衰退していく。活性化をはかるためには新規個体の導入が必要である。

- 著者

- 上野 吉一 戸塚 洋子 鈴木 哲哉

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.64-65, 2008-03-25 (Released:2017-02-06)

2 0 0 0 高純度^<28>Si同位体バルク結晶成長

半導体用シリコン(Si)は人類が作製した単結晶として最も純度が高く、最も結晶性の優れた材料と言っても過言ではない。それゆえに、現在の超高集積回路が実現された。しかし、地球上に存在するすべてのSi中には^<28>Si、^<29>Si、^<30>Siの3種類の安定同位体が存在し、それぞれの組成比は92.2%(^<28>Si)、4.7%(^<29>Si)、3.1%(^<30>Si)と常に一定である。異なる同位体が同一結晶内に存在するということは、結晶を構成する原子の質量にばらつきがあることを意味し、また、核スピン(^<29>Si同位体のみが核スピンを有する)の分布にもばらつきがあることを意味する。従来、シリコン中の同位体組成を変化させて「質量分布」や「核スピン分布」を制御した例はほとんどなかった。本研究では^<28>Si安定同位体純度を99.92%まで高めた半導体シリコン(Si)バルク単結晶の成長に世界に先駆け成功した。^<28>Siバルク単結晶の熱伝導度は、通常のSiの熱伝導度と比較して室温で60%、100℃で40%向上することが確認され、将来のLSI基板材料として大きな期待が寄せられている。また、^<28>Siバルク単結晶は、量子コンピュータを実現する材料、アボガドロ定数を精確に決定する世界アボガドロ定数標準、ビッグバン理論の検証に関する宇宙物理学研究用センサー、無重力空間における溶融実験に大きな進歩を及ぼす材料として期待されている。本研究で成長された結晶は上記各方面の研究・開発に利用されることになる。

- 著者

- Hiroki Ikenaga Yukiko Nakano

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0014, (Released:2023-02-08)

- 参考文献数

- 14

2 0 0 0 OA 日本の知事選挙に見る政党の中央地方関係

- 著者

- 辻 陽

- 出版者

- 日本選挙学会

- 雑誌

- 選挙研究 (ISSN:09123512)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.38-52, 2010 (Released:2017-05-08)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 4

本稿は,1955年から2007年の日本の知事選挙を題材として,政党の中央地方関係における凝集性の変化を見たものである。1990年代の衆議院議員選挙制度改革は政党の凝集性を高める方向に,同年代の政界再編と2000年に施行された地方分権改革は政党の地方組織の自律性を高める方向に,それぞれ作用したと考えられるが,実際に確認できたのは1990年代以降の政党の地方組織の自律性の高まりであった。1980年代以降の社会党と同様に,1990年代国政レヴェルでは自民党と対決姿勢を示していた新党のいずれもが,多くの知事選挙で自民党と同一候補を推していた。また,2000年代に入る前後からは,地方政党組織が独自に応援態勢を築く知事選が散見されるようになり,政党本部よりも知事候補の意向に左右される地方政党組織の存在が浮き彫りになった。

2 0 0 0 OA ヘルスリテラシーとヘルスプロモーション,健康教育,社会的決定要因

- 著者

- 中山 和弘

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.76-87, 2014 (Released:2015-01-13)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

目的:2013年のInternational Union for Health Promotion and Education(IUHPE)の国際会議における,ヘルスリテラシーのセッションについて紹介する.結果:健康情報に基づいた適切な意思決定が困難な人々を支援するためのツールとして,ヘルスリテラシーの測定尺度が必要とされている.より包括的な新しい尺度が紹介され,それらはヘルスリテラシーの定義に個人だけでなく広く社会を含めた形で開発されていた.それは,ヘルスリテラシーが,ヘルスケアと多様化する現代社会のギャップを埋めるうえで重要だからである.とくにEuropean Health Literacy Survey (HLS-EU)に関連した報告では,ヘルスリテラシーに社会格差のあることが指摘され,健康格差の是正と公平のために,その測定と介入を進める必要があるとされた.ヘルスリテラシーは,読み書きなどのリテラシーと同様に,エンパワーメントの問題ととらえられていて,世界中で対象のヘルスリテラシーに合わせた様々なコミュニケーションの取り組みが始まっていることが確認できた.結論:ヘルスリテラシーは,ヘルスプロモーションにおける1つのコア概念であり,これまでの多くの関連概念に公平という概念を加えた“アンブレラターム(様々な概念を傘の下に入れた言葉)”でもあるという見解が示された.それはまた,測定して変えられる健康の社会的決定要因の一つでもであると捉えられた.

2 0 0 0 OA 私のブックマーク:反実仮想機械学習

- 著者

- 齋藤 優太

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.579-587, 2020-07-01 (Released:2020-09-29)

2 0 0 0 OA 『ガウェイン卿と緑の騎士』と英国中世の饗宴

- 著者

- 松井 倫子 マツイ ノリコ Noriko Matsui

- 雑誌

- 立教大学観光学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.78-84, 2002-03-23

2 0 0 0 戦国末期雄勝郡西馬音内領の構造

- 著者

- 佐藤 一幸

- 出版者

- 秋田大学

- 雑誌

- 秋大史学 (ISSN:0386894X)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.55-68, 1991-02

- 著者

- 孫 琳 Lin Sun

- 出版者

- 同志社大学社会学会

- 雑誌

- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)

- 巻号頁・発行日

- no.138, pp.105-122, 2021-09-30

社会福祉という領域は,公共性と切り離せないものとして語られるが,公共性概念の内実については具体的に分析されることのないまま,今日に至っていると指摘されている。その一方で,社会福祉の歴史をみると,社会福祉における「公共性」概念は福祉サービス供給システムの変化によって変わりつつあると考えられる。本研究は福祉サービス供給システムに関わる3 つの主体(「政策主体」「実践主体」「クライエント」)に着目し,「公・公共・私の三元論」をキーワードに,公共性概念の変遷を明らかにした。すなわち,社会福祉における公共性は,戦後直後の国家に関係する公的な(official)ものという意味から,供給主体の多様化によって,共通の(common)ものという意味へ転換し,また,利用者が協働主体として重要視されるようになってから,公共性は誰に対しても開かれている(open)という意味も含まれていると考える。論文(Article)

2 0 0 0 OA 療養型病院における栄養サポートチームの臨床的および経済的な効果

- 著者

- 小原 仁 冨手 保果 中村 茂祐 矢田 充男 長谷川 祐子 大志田 和子 網谷 美千枝 遠藤 孝 菊池 洋子 中村 幸夫 土肥 守

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.342-346, 2007-05-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 25

日本におけるNutrition Support Team (NST)活動は主に急性期病院で行われている. NSTの効果に対する報告は, 急性期病院における報告が多く, 療養型病院における報告は少ない. 本研究は, 療養型病院におけるNSTが臨床面および経営面に及ぼす効果を明らかにするめに, 独立行政法人国立病院機構釜石病院リハビリテーション科に入院中の慢性期リハビリテーション患者を対象として, NST設立前後における栄養状態, 誤嚥性肺炎の発生, 褥瘡の発生および治癒, 医薬品消費額および特別食加算による診療報酬額を評価した.NST稼働1年後の血清アルブミンは, 開始時に比べて有意に高値を示した. 低アルブミン血症および低体重の患者の割合はNST活動によって減少した. 同様に, 誤嚥性肺炎の発生日数も減少した. NST活動によって褥瘡の発生率は減少し, さらには, 褥瘡の治癒は促進された. 医薬品消費額については, NST開始1年後は開始時に比べて, 年間1人あたり1万円の減少となった. 特別食加算による診療報酬額は, NST開始1年後は開始時に比べて, 年間200万円の増加となった.以上の結果より, NST活動は臨床成績を向上させ, 病院経営における収支を改善させたことから, 療養型病院においてもNSTが有効であることが示唆された.

2 0 0 0 OA 視力障害を生じた後部副鼻腔嚢腫の6症例

- 著者

- 坂口 正範 田中 映子 河原田 和夫 谷内山 仁

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 補冊 (ISSN:09121870)

- 巻号頁・発行日

- vol.1990, no.Supplement38, pp.148-156, 1990-08-20 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 22

Six patients with cysts in the posterior paranasal sinuses who compained of visual disturbance are reported. All of them had previously undergone sinus surgery (mean,20.3years). All of them were treated via an endonasal approach under local anesthesia. In five, the visual acuity and the visual field was improved after surgery. However, one did not recover the visual field despite gross improvement in the visual acuity. Computed tomography was very useful to localize the lesion, and the image amplifier was useful to indicate the sphenoid sinus.

2 0 0 0 OA 日本における社会心理学の歴史と現状

- 著者

- 末永 俊郎

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.81-82, 1988-08-20 (Released:2010-02-26)

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年12月01日, 1925-12-01

2 0 0 0 OA エピクロスにおける感覚と快楽

- 著者

- 三浦 要 Miura Kaname

- 出版者

- 金沢大学哲学・人間学研究会 = The Society for Study of Philosophy and Philosophical Anthropology, Kanazawa University

- 雑誌

- 哲学・人間学論叢 = Kanazawa Journal of Philosophy and Philosophical Anthropology (ISSN:18848990)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.創刊号, pp.39-58, 2010-03-31

- 著者

- 田中 雅史 Masashi Tanaka

- 出版者

- 甲南大学文学部

- 雑誌

- 甲南大學紀要. 文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)

- 巻号頁・発行日

- no.169, pp.9-17, 2019-03-30