2 0 0 0 OA 女子高生制服のスカート丈に関する実態と意識の調査

- 著者

- 川上 梅 石井 彩也香

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 63回大会(2011年)

- 巻号頁・発行日

- pp.240, 2011 (Released:2011-09-03)

目的 今日、多くの女子高生がスカート丈を短く調節して履いており、制服が現状に合っていないのではないかと考える。本研究では、女子高生の制服のスカート丈に関する実態と意識について調査し、主にスカート丈の校則、実態及び理想の関係について検討し、実情の一部を明らかにした。 方法 実態及び意識調査の対象者は、都内私立女高1校、都立高2校、水戸市内女高2校、新潟市内私立女高1校の計6校に在籍する745名である。その他に、意識調査のみを女子大生110名、男女108名を対象に実施した。実態調査の内容は、校則のスカート丈、実際に履いているスカート丈、校則の厳しさ等である。また、意識調査の内容は、7種類の丈の異なるスカートのSD法によるイメージ評価である。調査期間は、2010年10月-12月である。 結果及び考察 <校則と思うスカート丈>は、同一の高校であれば、同一の回答が得られる筈であるが、同一の高校でも異なるスカート丈が選択され、認識は様々であった。この認識のばらつき(標準偏差)の違いにより、認識が画一的な高校と分散する高校に分けて考察した。その結果、スカート丈を画一的に認識し、スカート丈を膝丈あるいは膝上5cmの校則通りに履く傾向は、女子校で多く見られた。一方、男女共学の都立高等は、スカート丈の認識が分散しており、校則は膝上5cm程度であるにも拘わらず、実際には膝上10cm程度に調節して履いていた。さらに、<好ましいスカート丈>は、校則や実態が異なる全高校及び10代・20代の男女でほぼ一致し、膝上10cmの評価が最高値を示した。今日、若者の理想は膝上10cm程度であり、校則は膝丈あるいは膝上5cmと長めであった。

2 0 0 0 OA ヒト血管病変と感染 ―感染寄生体は病原因子となりうるか?―

- 著者

- 米満 吉和 居石 克夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本動脈硬化学会

- 雑誌

- 動脈硬化 (ISSN:03862682)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.179-187, 2000-04-20 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 48

Virus infection as a pathogen in human vascular diseases has been an important and unsolved issue to be studied. According to Koch's postulates, several conditions should be met to define an organism as a pathogen of human disease: especially, 1) to confirm the whole or a part of structure of microorganism including genomic DNA or RNA in the human material, 2) whether infection of microorganism can induce similar disease in mammals. Several bacterias such as Chlamydia pneumoniae or Hericobactor pylori have been studied according to these postulates, however, it has been hazardous for virus research to establish animal model due to species-specificity or tropism. Human cytomegalovirus (HCMV) is one of these candidates, and HCMV DNA has been frequently detected in the both normal and disordered aorta, however, it is sure that presence of viral genome does not always imply its pathogenecity. As important evidences indicating the pathogenesity of HCMV in human vascular diseases, our recent studies demonstrated virus-specific gene transcription in the surgical specimens of “inflammatory” aortic aneurysms but not in any other human aortic tissue, and also exhibited that the immediate early (IE) gene product stimulates vascular smooth muscle proliferation in rabbit carotid arteries. Whereas these findings suggest the pathogenic ability of HCMV in human vascular tree, some issues to be sollved including the reason why HCMV-IE does not induce any inflammatory response in rabbit. Clearly the immune system is varied among the species and this point should be studied very carefully. Overall, although it seems nearly slow, we consider that the studies for virus etiology in human vascular disorders are now getting progression.

2 0 0 0 OA エスカレーターの乗降動作に関する研究

- 著者

- 白坂 憲章 高崎 竜史 吉栖 肇

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.495-498, 2005

- 被引用文献数

- 2 5

梅加工品中に含まれる抗酸化・抗変異原活性を有する機能性成分として梅果実成分リオニレシノールの含量を検討し, 以下のような結果を得た.<br>市販の調味梅干のリオニレシノール含量は製品の塩分濃度が低い製品ほどリオニレシノールの含量およびラジカル消去能が低い傾向がみられ, 調味工程における脱塩操作における流出が主たる原因と考えられた.<br>調味梅干製造の漬け込み工程において, 調味液が果肉に浸透する調味の初期においては, 果肉からのリオニレシノールの溶出とその含量の減少に伴うと考えられるラジカル消去能の低下が認められたが, 調味液が浸透する2週目以降においては, リオニレシノール含量, ラジカル消去能共に増加が認められ, 浸透圧による種からのリオニレシノールの再移行が生じたと考えられた.<br>以上の結果より, 調味液に添加が不可能なリオニレシノールなどの機能性成分の調味行程における低下を防ぎ, 有用成分を多く含む調味梅干を製造するには, 塩濃度を低下させるための過剰な脱塩を避け, 十分な浸透圧を持つ調味液を用いて十分な時間をかけて調味を行うことが必要と考えられた.

2 0 0 0 OA 神仏習合理論の変容 : 中世から近世へ(<特集>神仏習合とモダニティ)

- 著者

- 伊藤 聡

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.2, pp.385-409, 2007-09-30 (Released:2017-07-14)

神仏習合の現象は、平安時代に至り本地垂迹説の成立を見るが、それが中世においてどのように変容していったかを跡づけようとするものである。中世における本地垂迹説の浸透によって、神観念はさまざまに変化したが、そのなかでも神が人間の心に内在すると考えられるようになったのが、最も大きい変化だった。即ち、本地垂迹とは、仏が内なる神=心として顕現することであり、しかも煩悩にまみれたわれわれの本源的姿たる蛇身としてあらわれると見なされたのだった。そこには、中世神道が罪業と救済の信仰を指向するものだったことを示す。ところが、中世後期以降、人間の内なる「悪」へのまなざしは薄れ、吉田神道にみられるように、楽天的・肯定的な観念へと変貌してしまう。そしてそれが、近世神道の基盤を形作ることになるのである。

2 0 0 0 OA 平賀源内『根南志具佐』のカッパ図

- 著者

- 吉田 宰

- 出版者

- 日本近世文学会

- 雑誌

- 近世文藝 (ISSN:03873412)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, pp.13-26, 2020 (Released:2021-01-31)

Nenashi-gusa (1763) is Hiraga-Gennai’s drama which was based on the death by drowning of Ogino-Yaegiri, an “oyama” kabuki actor. In the drama a kappa (a Japanese water goblin) plays an important part as a guide who sends Yaegiri to hell. There is an illustration of the kappa in the fifth volume, but very little has been said about it except in Teiri Nakamura’s Kappa-no-nihon-shi (1996). It is very likely that the author borrowed the illustration from Gotō-Rishun’s Zuikan-shashin (1757) with the aim of entertaining his acquaintances who must have noticed that it implicitly referred to the reported appearance of a kappa in the year before the publication of the drama. In addition to an analysis of the illustration, this article explores the structural similarity between Nenashi-gusa and its sequel, the probable influence of the author’s personal relations through herbal medicine on the formation of the drama, and so on.

2 0 0 0 OA 高等学校「地理」の動向と今後の地理教育の展望

- 著者

- 井田 仁康

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.66-78, 2016 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 8 4

高等学校地理歴史科において,地理が必履修科目となろうとしている。高等学校での地理の必履修化は,多くの地理関係者の悲願であった。本稿の目的は,高等学校地理必修化までの過程と現在の審議の動向を示し,地理の必履修の可能性を探ることである。小学校から高等学校までの地理学習は,人間形成および国際社会の理解,生涯教育,キャリア教育といった観点からも極めて重要である。現在は,文部科学省で高等学校の地理必履修化が前向きに検討されているが,これが実現されれば,小学校から高等学校までの地理カリキュラムが整理および再構造化され,一貫性のある地理教育が可能となる。高校地理の必履修化の可能性は高いと思われるが,他方で,その実現に向けては,今後とも多くの地理関係者が協力していかなければならない。さらには必履修化された後にも,地理を永続的に維持していくためには,より一層の協力体制が必要不可欠となる。

2 0 0 0 OA TRPGはASD児のQOLを高めるか?

- 著者

- 加藤浩平 藤野博

- 出版者

- 東京学芸大学学術情報委員会

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.215-221, 2016-02-29

- 著者

- 竹本 悠大郎

- 出版者

- 大学美術教育学会

- 雑誌

- 美術教育学研究 (ISSN:24332038)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.145-152, 2021 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 34

本研究は,彫刻制作を素材や環境などモノとのやり取りにおける形態の探究と位置付け,その内容と制作者の思考について論じたものである。人間と同様にモノの働きを認める「アクターネットワーク理論」を手掛かりに,作り手の視点からL.クラーゲスの「リズムと拍子」についての著述を参照し,素材と制作行為の関係性を検証した。生命現象としての「素材のリズム」と制作行為は,互いに影響し合う相補関係にある。そして,その検証をもとに西平直が示す世阿弥の稽古哲学を引きつつ,彫刻家の作品と言葉を分析し,モノの働きと制作者の思考を明らかにしていった。制作者の思考にはスキルの習得と,モノとのやり取りによりスキルへの囚われから脱け出そうとする相反した方向性がみられる。彫刻制作において制作者は,この矛盾する二つのベクトルを往還することで,作品とともに自らをつくりかえ,これまでのものの見方を越え出てゆく。

2 0 0 0 OA 一点灸について

- 著者

- 阪村 修作

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.59-67, 1963-06-01 (Released:2011-05-30)

- 著者

- 周東 美材 Yoshiki Syuuto

- 出版者

- 東京音楽大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Bulletin of Tokyo College of Music (ISSN:02861518)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.71-87, 2023-02-01

- 著者

- 越路 正敏 坪井 宏樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.384-391, 2019 (Released:2020-03-06)

- 参考文献数

- 16

摂食行動により,吐き気,嘔吐症状が持続する女性に対し,種々の西洋薬や幾つかの漢方薬が無効であったが,最終的に二陳湯の投与により軽快した症例を経験したので報告する。治療経過中の処方には,六君子湯や小半夏加茯苓湯もあったが,いずれも効果がなかった。構成生薬から勘案するに,嘔吐に心因的な要素がある場合には理気薬が必要であり,逆に脾虚がない場合には,補気薬は余分な生薬となることが推察された。

2 0 0 0 OA Morphological Observation of the Pupal Body of Trypoxylus dichotomus Using 9.4T MR Imaging

- 著者

- Shoto Ikegami Dai Ishiyama Yoshiki Oda Kinuko Niihara Masafumi Yoshida Keiichi Honda Takashi A. Inoue Kagayaki Kuroda

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.bc.2022-0070, (Released:2023-02-08)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2

Metamorphosis in the pupae of the Trypoxylus dichotomus was continuously observed at 9.4T until their emergence. A large liquid-like mass occupied most of the volume in the trunk, while the surrounding tissue already existed at the beginning of the observation period. As the mass shrunk, tissues such as flight muscle formed, whereas the reservoir became prolonged to form the intestinal tract. This implies that the liquid-like mass worked as the raw material for creating adult tissues.

- 著者

- Singh Alka

- 出版者

- Shizuoka University

- 巻号頁・発行日

- 2022-06

創造科学技術大学院

2 0 0 0 OA 行動変動性に及ぼす強化履歴の影響 : 選択教示使用の有効性の実証的検討

- 著者

- 村井 佳比子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.23-32, 2014-01-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 2

本稿の目的は、選択教示の有効性を実証的に検討するため、異なった教示に対する強化履歴が行動変動性に及ぼす効果の差を比較することであった。対象者は大学生53名であった。GHQ(General Health Questionnaire)得点の高低によって低群と高群に分け、それぞれを他者教示群、自己教示群、選択教示群、対照群にランダムに分けた。対照群以外には各教示に従う反応を強化し、その後、変動的な反応を強化した。その結果、GHQ低群ではどの教示群にも対照群との間に差はなかったが、GHQ高群の他者教示群と自己教示群では差が認められた。精神健康上の問題の少ない人は教示の影響で変動性が低下することはなく、一方、精神健康上の問題が多い人は教示の影響で変動性が低下する可能性があることがわかった。しかし、選択教示であれば変動性は低下しなかった。臨床場面で選択教示を使用することの有効性が示唆された。

2 0 0 0 IR セバスティアン・ブラントと『阿呆船』

- 著者

- 市村 卓彦

- 出版者

- 龍谷大学

- 雑誌

- 龍谷紀要 (ISSN:02890917)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.27-41, 2006-09

拙論は、フランス国アルザスのルネサンス時代において、その当時最も優れた文学作品のひとつである風刺詩集『阿呆船』と、その著者セバスティアン・ブラント(1458-1510)を取り上げる。『阿呆船』は現代フランスの思想史家ミシェル・フーコーがその『狂気の歴史』において、狂気についてのすぐれた文学的例証であると指摘した作品である。ブラントの『阿呆船』は、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』に先駆するヨーロッパ世界で最初のベストセラー作品となり、もっとも読まれる作品となった。ブラントはバーゼル大学法学部に学び、のちに母校の法学部長を長く勤めた後、生まれ故郷のストラスブールに戻って市参事会書記に転進し、ストラスブールの名声を高めるとともにアルザスの人文主義(ユマニスム)を発展させている。拙論はブラントの生涯と当時のストラスブールの文化状況(活版印刷術の発明など)についても考察する。

2 0 0 0 OA 香辛料・ハーブとその香り~香気生成メカニズムとその蓄積

- 著者

- 飯島 陽子

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.132-142, 2014-03-25 (Released:2018-02-13)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1 2

香料やハーブの品質を決めるうえで,香りの質やバランスは大きな要素である.その素材となるそれぞれの香辛植物は,ほかの植物に比べて特徴的な香気成分を大量に作り出し,ため込む能力を特化させた植物といえる.近年,植物代謝研究の立場から香辛植物を対象にした香気生成の分子メカニズムが徐々に明らかになってきた.さらに,代謝工学,バイオテクノロジーへの応用に関する研究も盛んになってきている.ここでは,特に香辛植物の香りの生成に着目して,最近までに明らかになった知見について概説する.

2 0 0 0 OA 「大東亜共栄圏」研究における「南方・南洋」の可能性 ―南方国策移民の研究史整理として

- 著者

- 大久保 由理

- 出版者

- 日本女子大学人間社会学部

- 雑誌

- 日本女子大学紀要. 人間社会学部 = Journal. Faculty of Integrated Arts and Social Sciences (ISSN:09172076)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.1-17, 2018-03-15

2 0 0 0 CM now = シーエム・ナウ

- 出版者

- 玄光社

- 巻号頁・発行日

- 1984

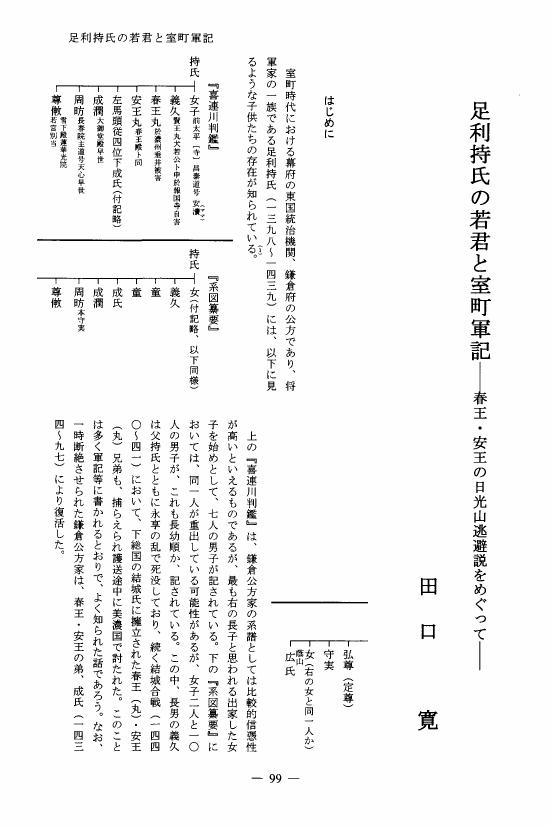

2 0 0 0 OA 足利持氏の若君と室町軍記

- 著者

- 田口 寛

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.99-107, 2008 (Released:2018-02-09)