2 0 0 0 OA 飲酒外傷患者に対する緊急手術の麻酔

- 著者

- 井出 徹 水口 公信 伊東 範行 野口 照義

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.22-26, 1991-01-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 15

アルコールは人間生活の潤滑剤であるが,飲酒が直接・間接の原因となり発症した外傷は数多い.アルコールは外傷の病態を複雑化し,診断・治療に多大の影響を及ぼす.このため飲酒外傷患者に対する緊急手術の麻酔は様々な問題点を抱えている.今回我々は血中アルコール濃度を測定し得た外傷患者の麻酔管理につき検討を加えたので報告する.

2 0 0 0 OA 西田幾多郎の自由意志論 自由と悪の問題をめぐって

- 著者

- 田口 茂

- 出版者

- 西田哲学会

- 雑誌

- 西田哲学会年報 (ISSN:21881995)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.87-101, 2006 (Released:2021-01-16)

Wenn man die Entwicklung von Nishidas Denken verfolgt, geht hervor, dass・seine Lehre des freien Willens einen entscheidenden Anlass dazu bietet, dass er dem Problem des Bosen immer tiefer nachgeht. Der fruhe Nishida scheint das Bose noch als Privation des Guten zu betrachten. Durch die Vertiefung seines Denkens tritt aber der Gedanke deutlich hervor, dass der urspriingliche Widerspruch zwischen ,Gut'und ,Bose'den Urgrund unseres freien Selbst ausmacht. Wenn ein freies Individuum von einem Augenblick zu einem anderen iibergeht, wird das notwendig durch eine ,Selbstzerst6rung'vermittelt. So sei das radikale Bose das W esen des freien Willens als solches. Es ist fur Nishida charakteristisch, dass er dies nich t etwa als verzweifel te Lage der menschlichen Existenz in ter:pretiert, sondern gerade als diejenige Tatsache, ohne die eine religiose Erlosung nicht denkbar wäre.Die Erlosung ist nach Nishida nicht dasjenige Geschehen, in dem das Bose einfach verschwande. Der absolute Gott muss vielmehr den Bosen gerade in seiner Bosheit selbst erlosen konnen. Der ruhelose Widerspruch zwischen dem Guten und dem Bosen, der unserem freien Leben zugrunde liegt, kulminiert in der kontra-korrespondierende (gyakutaiou teki) Begegnung des Menschen mit Gott. Darin zeigt sich eine untrennbare Beziehung zwischen der Freiheit und dem Bosen in ihrer ursprunglichen Form.

- 著者

- Maho Watanabe Kouhei Ohnishi Yasufumi Hikichi Akinori Kiba

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- pp.22.1121a, (Released:2023-01-23)

- 参考文献数

- 34

Target of rapamycin (TOR) regulates essential processes associated with plant growth, development, and cell death by modulating metabolic activities and translation in response to environmental signals. The ATP-competitive TOR inhibitor AZD8055 suppressed the hypersensitive response (HR) cell death in Nicotiana benthamiana infected with the incompatible Ralstonia solanacearum. The induced expression of the HR marker gene hin1 was also inhibited by the AZD8055 treatment. To further clarify the mechanisms underlying TOR-regulated HR cell death, we focused on TOR-related ErbB3-binding protein 1 (EBP1) in N. benthamiana (NbEBP1). We found four EBP1 orthologs in the N. benthamiana genome. The expression levels of all four EBP1 orthologs in N. benthamiana were up-regulated by the R. solanacearum infection. The silencing of the four NbEBP1 orthologs suppressed the induction of HR cell death, hin1 expression, and the production of reactive oxygen species. These results suggest that the TOR signaling pathway helps regulate HR cell death along with reactive oxygen species-related signaling in N. benthamiana.

- 著者

- Naomi Matsumoto Junya Shimizu Yuji Yokoyama Hirokazu Tsukahara Takashi Yorifuji

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.110-111, 2023-02-05 (Released:2023-02-05)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 IR 糸賀一雄のコロニー論に関する考察

- 著者

- 船本 淑恵

- 出版者

- 大阪大谷大学

- 雑誌

- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.191-203, 2018-02

2 0 0 0 OA 人格特性的自己効力感の形成に影響を及ぼす要因についての探索的検討

- 著者

- 三好 昭子 ミヨシ アキコ Akiko Miyoshi

- 雑誌

- 立教大学心理学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.11-24, 2008-03-31

2 0 0 0 OA 簡単で安価な電気泳動装置の開発による実践的な電気泳動実験

- 著者

- 倉林 正 武村 政春

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物教育学会

- 雑誌

- 生物教育 (ISSN:0287119X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.114-121, 2017 (Released:2018-10-29)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2

本研究は,安価で簡単に自作できる簡易電気泳動装置を開発するとともに,電気泳動実験全体の費用を軽減させる方法を考え,授業で実施しやすくする安価な電気泳動実験を開発することを目的とした.本研究では,「弁当用シリコーン容器」,「鉛筆の芯」,「乾電池」,「リード線」を材料に安価で簡単に自作できる簡易電気泳動装置を開発することができた.さらに,使用する試料やゲル,結果確認の方法を工夫することによって,電気泳動実験全体の費用も軽減することができた.授業実践では,生徒たちもスムーズに実験操作を行うことができ,適切な結果を得ることができた.また,生物教員を対象とした質問紙調査では,多数の教員から本研究で開発した電気泳動実験を授業で実施できるという回答が得られた.以上のことから,本研究は,高校生物等の授業で電気泳動実験を実施しやすくするために有効であることが明らかとなった.

- 著者

- Tsubasa Shoji Kazuki Saito

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- pp.22.1113a, (Released:2023-01-23)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

A group of anti-nutritional specialized metabolites called steroidal glycoalkaloids (SGAs) are produced in Solanum species such as tomato, potato, and eggplant. The transcription factor JASMONATE-RESPONSIVE ETHYLENE RESPONSE FACTOR 4 (JRE4) regulates many SGA biosynthesis genes in tomato and potato. Here we report that the expression of a cluster of genes encoding nitrate transporter 1/peptide transporter family (NPF) members is downregulated in the jre4-1 loss-of-function tomato mutant, which has a low-SGA phenotype compared to the wild type. NPFs are a large family of plant membrane transporters that transport a wide range of substrates, including specialized metabolites. We found that the JRE4-regulated NPF genes are induced by the defense-related phytohormone jasmonate. Conversely, jasmonate-mediated induction of gene expression was attenuated by ethylene treatment of the leaves. The co-regulation of the NPF genes with SGA biosynthesis genes by JRE4 suggests that NPF transporters are involved in the SGA pathway.

- 著者

- Kiyoe Ishimoto Misuzu Nosaka-Takahashi Mitsuko Kishi-Kaboshi Tsuneaki Watanabe Kiyomi Abe Sae Shimizu-Sato Hirokazu Takahashi Mikio Nakazono Hirohiko Hirochika Yutaka Sato

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- pp.22.1117a, (Released:2023-01-23)

- 参考文献数

- 25

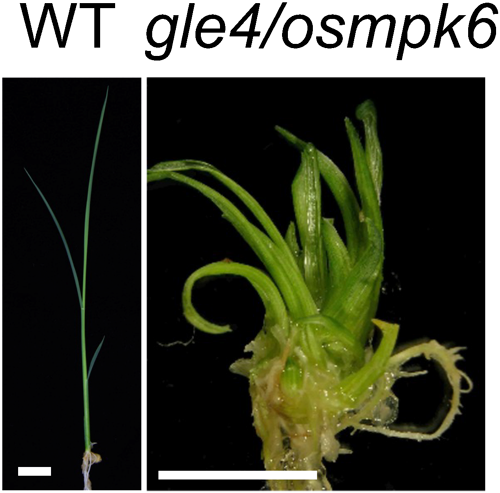

In plants, mitogen activated protein kinases (MPKs) are involved in various signaling pathways that lead to biotic and abiotic responses as well as that regulate developmental processes. Among them, MPK6 and its closely related homologue, MPK3, act redundantly and are known to be involved in asymmetric cell divisions of meristemoid mother cells in stomata development and of zygotes in Arabidopsis. Loss-of-function mutants of GLE4/OsMPK6, which is an orthologue of MPK6 in rice, showed a defect in polarity establishment in early stage of embryogenesis. However, because of the embryo lethality of the mutations, the function of GLE4/OsMPK6 in post-embryonic development is not clarified. Here, we report the analysis of post embryonic function of GLE4/OsMPK6 in vegetative stage of rice using regenerated gle4/osmpk6 homozygous plants from tissue culture. The regenerated plants are dwarf and produce multiple shoots with small leaves. These shoots never develop into reproductive stage, instead, proliferate vegetative shoots repeatedly. Leaves of gle4/osmpk6 have small leaf blade at the tip and blade-sheath boundary become obscure. Stomata arrangement is also disturbed in gle4/osmpk6 leaf blade. The shape of shoot apical meristem of gle4/osmpk6 become disorganized. Thus, GLE4/OsMPK6 functions in shoot organization and stomata patterning in the post embryonic development in rice.

2 0 0 0 OA 太宰治「魚服記」試論 ―逃れられなかったスワー

- 著者

- 山田 佳奈

- 雑誌

- 日本語日本文学論叢 (ISSN:1881476X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.81-98, 2012-03-05

2 0 0 0 OA 大地震に伴う発光現象について

- 著者

- 宮本 貞夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.137-138, 1954-09-05 (Released:2010-03-11)

2 0 0 0 OA ナタンを読み解く治療者たち イタリアにおける民族精神医学の政治的含意と臨床

- 著者

- 彌吉 惠子

- 出版者

- 国立大学法人 大阪大学グローバルイニシアティブ機構

- 雑誌

- アジア太平洋論叢 (ISSN:13466224)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.3-20, 2020-03-21 (Released:2020-03-21)

Since the early ’90s, Italy has accommodated migrants from all over the world who often regard Italy as a transit country rather than a place where they will settle permanently. Italian clinicians recognize that providing appropriate mental health services to these migrants is difficult because of the great diversity of their origin countries and motives for migration. Additionally, there is little possibility of their becoming Italian citizens. The methods for treating mental illness among non-Western patients often differs from modern Western methods, but it is nearly impossible to fully understand migrants’ cultural differences because of the wide variety of cultures among patients at the clinic. Moreover, working toward a patient’s social inclusion as a means of treatment may be inefficient when they are not willing to become an Italian citizen. To tackle these problems, clinicians refer to French ethnopsychiatry proposed by Tobie Nathan, wherein any discourse, including the patient’s traditional etiologic theory, is accommodated and used in a complementary way. The aim of this study is to show how therapists use ethnopsychiatry in Italy by examining mainly their statements on the use of patient’s discourse, such as witchcraft discourse. The findings suggest that ethnopsychiatry can help identify how migrants confront their own mental illnesses and can transcend the limits of modern Western mental health practices. Therefore, it may be argued that the use of ethnopsychiatry can emancipate therapists from the scheme of conventional mental health practices and assist them in developing an adequate treatment method for each migrant.

2 0 0 0 OA 長い円筒音場で発生するスイープエコーについて

- 著者

- 金田 豊 古家 賢一 清原 健司

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.12, pp.574-575, 2011-12-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 伊藤 理史 永吉 希久子

- 出版者

- 福祉社会学会

- 雑誌

- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.203-222, 2020-05-31 (Released:2021-06-23)

- 参考文献数

- 38

本稿の目的は,なぜ生活保護厳格化が支持されるのかを,不正受給認識に着目した上で明らかにすることである.日本では,生活保護制度が「セイフティネット」として十分に機能していないにもかかわらず,生活保護厳格化への支持が高い.その理由として先行研究では,制度利用者との社会的・地理的近接性やメディア利用の効果が指摘されているが,どのようなメカニズムにより生活保護厳格化が支持されているのか明らかではない.そこで本稿では,制度利用者との社会的・地理的近接性およびメディア利用が不正受給認識に影響を与え,その認識が生活保護厳格化への支持につながるというメカニズムを想定し,2014 年に実施された全国対象・無作為抽出の社会調査である「国際化と政治に関する市民意識調査」を用いて,その分析枠組み(理論モデル)の有効性を明らかにする.ベイズ推定法によるマルチレベル構造方程式モデリングの結果,次の3 点が明らかになった.⑴近接性について,社会的近接性(本人・親族・友人の生活保護制度利用)は不正受給認識を低めるのに対して,地理的近接性(市区町村別の生活保護受給率)は不正受給認識を高める.⑵メディア利用について,新聞利用は不正受給認識を低めるのに対して,テレビ利用やインターネット利用は不正受給認識に影響しない.⑶不正受給認識は,自己利益を統制した上で生活保護厳格化への支持を高める.以上より,本稿で提示した理論モデルの有効性が示された.

2 0 0 0 OA 焙煎によるコーヒー豆のトリゴネリンとカフェイン含量の変化

- 著者

- 中林 敏郎 政野 光秋

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.10, pp.725-728, 1986-10-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 2

先に考案したトリゴネリン(T)とカフェイン(C)の簡易同時定量法を用いて,コーヒー豆焙煎中の両者の含量の変化,および各種の生豆や焙煎豆,ならびにコーヒー製品の両者の含量比(T/C)を検討した.(1) 室温から240℃まで21分間の焙煎中,カフェイン含量は豆の重量減に応じて相対的にわずか増加するが,トリゴネリン含量はメディアムロースト以後急激に分解減少した.(2) コーヒー生豆や焙煎度の異なる豆を分析した結果,そのT/Cの平均値は生豆で0.86,メディアムローストで0.73,フレンチローストで0.55,イタリアンローストで0.15となり,T/C値から豆の焙煎度を推定できることが示唆された.(3) インスタントコーヒーのT/C値にはかなりの幅があるが,それらの平均値は0.43で,原料豆の平均的な焙煎度はフレンチローストよりやや強いと推定さた.(4) 缶詰コーヒー飲料のT/Cの平均値は0.42であるが,個々の値にはかなりの幅がある.しかし大部分のものの原料豆の焙煎度はフレンチロースト付近と推定された.

2 0 0 0 OA マクベス夫人論 : 乱狂をめぐって

- 著者

- 社本 時子

- 出版者

- 松蔭短期大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Shoin review (ISSN:02886111)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.23-32, 1961-02-01

2 0 0 0 IR 俳句の普及による価値観の変化

- 著者

- 井尻 香代子

- 出版者

- 京都産業大学

- 雑誌

- 京都産業大学論集. 人文科学系列 (ISSN:02879727)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.87-102, 2014-03

本稿では,二つの視点から日本の俳句および海外のハイクが広範な普及を実現した原因を探る。第一に,その詩型の短さが意味するものに着目する。俳句は西欧近代文学の影響下に誕生したが,究極の短詩形であることによって,俳諧連歌の発句としての特徴を維持した。それは,創作方法における共同体的な集団性であり,これによって俳句は近代文学における個人主義の価値観を変革するジャンルとなったのである。第二に,日本の俳句の成立と世界への伝播の過程を環境史とエコクリティシズムの視点から検討する。日本の伝統詩歌はその発展のプロセスにおいて,日本列島という限られた領土における自然と人の関わりの破綻に幾度か直面した。そのたびに自然観および言語を更新し,連歌,俳諧連歌,俳句という新しいジャンルを生み出したのである。俳句の形式や言語には,そうした自然観の枠組みの変遷が刻み込まれている。欧米におけるハイクの受容は環境思想やエコロジーへの関心とリンクして進展した。多言語で制作されるハイクには,各地域の生物文化の多様性を守り共生しようとする価値観が共有されている。

2 0 0 0 OA 啄木の短歌「3行書き」論考

2 0 0 0 OA 社会不安障害における安全確保行動の役割(展望)

- 著者

- 岡島 義 坂野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.43-54, 2008-09-30 (Released:2019-04-06)

本稿の目的は、社会不安障害(SAD)の維持要因である安全確保行動の役割と安全確保行動を治療ターゲットにすることの重要1生について概観し、SADの安全確保行動に対する治療技法を確立するための展望を行うことであった。本稿において、安全確保行動は、(1)認知理論の枠組みから否定的な信念の維持要因としての役割が強いこと、(2)機能的側面から適切な対処行動と区別する必要があること、(3)安全確保行動を治療ターゲットとした場合、従来のエクスポージャーよりも治療効果が高いことが述べられた。また、今後の課題と展望として、(1)安全確保行動に関する心理教育が重要であること、(2)SAD患者に安全確保行動を止めさせるとともに、他者から適切な評価を受けるためのスキルを身につけさせる必要があること、(3)安全確保行動に関する治療効果研究の実践が必要であること、が議論された。