- 著者

- 宮木 康博 Yasuhiro Miyaki

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.477-495, 2008-11-30

判例研究(Case Study)

2 0 0 0 OA 女子大学生の自傷行為の実態および機能について : テキストマイニングによる分析

- 著者

- 山口 勇弥

- 出版者

- 九州女子大学 ; 2009-

- 雑誌

- 九州女子大学紀要 = Bulletin of Kyushu Women's University (ISSN:18840159)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.87-98, 2021-03-31

The purpose of this research is to clarify the actual conditions and functions of self-harm in female university students. As a result, it became clear that 62.2% of the subjects had some kind of self-harm experience at least once. Looking at the types of self-harm, self-harm other than wrist cuts accounted for the majority, suggesting the need to pay attention to self-harm that is difficult to see as bleeding or scars. Next, when the free description of the motive of self-harm was analyzed using text mining, it was suggested that self-harm is done exclusively alone. It was also found that self-harm performed for the purpose of influencing others is unlikely to be repeated. On the other hand, self-harm performed for the purpose of relievingunpleasant feelings is likely to be repeated. Repeated self-harm may also result in functions associated with suicide.

- 著者

- Paul D. Loprinzi

- 出版者

- Active Aging Research Center

- 雑誌

- Journal of Trainology (ISSN:21865264)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.12-16, 2022-05-30 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 27

Objective: To provide a brief overview of the literature evaluating the individual and combined effects of cognitive and physical (exercise) training on cognitive function. Design and Methods: An overview review approach was employed. Results: Cognitive and physical training, and their combination, can improve various cognitive outcomes (e.g., memory) in several adult populations (e.g., healthy older adults, older adults with mild cognitive impairment). These effects, howev er, are influenced by several factors, such as the setting in which the training occurs (e.g., supervised or home-based), the type of combined training (e.g., physical-cognitive, motor-cognitive, multi-domain), and the type of comparison/con trol group utilized. Conclusions: Combining cognitive and physical exercise together in a training program may yield improvements in cogni tive function.

2 0 0 0 OA 二つのリライト 『雨月物語』翻案の本質

- 著者

- 井上 泰至

- 出版者

- 読本研究の会

- 雑誌

- 読本研究新集 (ISSN:1346874X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.62-76, 2017-06-30 (Released:2022-06-17)

2 0 0 0 OA 妊娠・周産期における甲状腺機能管理

- 著者

- 吉原 愛

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.268-271, 2018 (Released:2019-02-15)

- 参考文献数

- 12

妊娠が成立すると,胎児の発達,特に脳神経系の発達に甲状腺ホルモンが必要となることが知られている。脳神経系の発生は妊娠5~6週より始まり,胎児甲状腺が完成するまでの間は,母体の甲状腺ホルモンに依存することとなる。母体のT4は胎盤を通過し,妊娠前よりLevothyroxine(LT4)よる甲状腺ホルモン補充療法を受けていた例(甲状腺手術後など)では,甲状腺ホルモンの需要が増すため,非妊娠時の補充量の30~50%程度の増量が必要になることが多い。妊娠中の甲状腺機能評価の際には,基準値が非妊娠時と異なり,妊娠週数に応じて変化することに留意する必要がある。したがって,妊娠時の甲状腺機能評価にはTSH,FT3,FT4値を用い,甲状腺機能低下症に対する補充療法ではTSHを指標,甲状腺機能亢進症の抑制療法ではTSHおよびFT4値を指標に薬剤調整を行う。近年,FT3,FT4が正常でTSHが高値である潜在性甲状腺機能低下症の場合でも流早産との関連性が指摘された。今後さらなるエビデンスの蓄積が必要である。また,内分泌外科医が遭遇する妊娠女性にバセドウ病術後患者が想定され,TSH受容体抗体(TRAb)高値による新生児バセドウ病への留意が必要な場合がある。当院で行っている甲状腺機能管理を紹介する。

- 著者

- 野村 浩子 川﨑 昌 Hiroko Nomura Sho Kawasaki

- 雑誌

- 淑徳大学人文学部研究論集 (ISSN:21895791)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.13-24, 2019-03-15

我が国では、女性管理職登用において先進国のなかで大きな後れをとっている。先進諸国の多くが3割を超えるのに対し、日本の女性管理職比率は2017年度時点で11.5%にとどまる。女性管理職育成を進める企業がぶつかる壁として、ジェンダー・バイアスが指摘されている。そこで、本研究では、組織リーダーに望まれるものと、成人男性・女性に望まれるものの関係を探ることで、ジェンダー・バイアスが女性管理職登用に与える影響を探る。大手企業25社に勤める2527名から得たアンケート回答を分析した結果、組織リーダーは望ましさの程度が似ている男性向きで、女性にはふさわしくないというジェンダー・バイアスが存在することが示唆された。さらに、ジェンダー・バイアスは、男性に比べ女性回答者により強い傾向がみられた。こうしたジェンダー・バイアスにより、女性が管理職になることをためらう、また組織内でも女性は登用にふさわしくないとみなされる可能性がある。

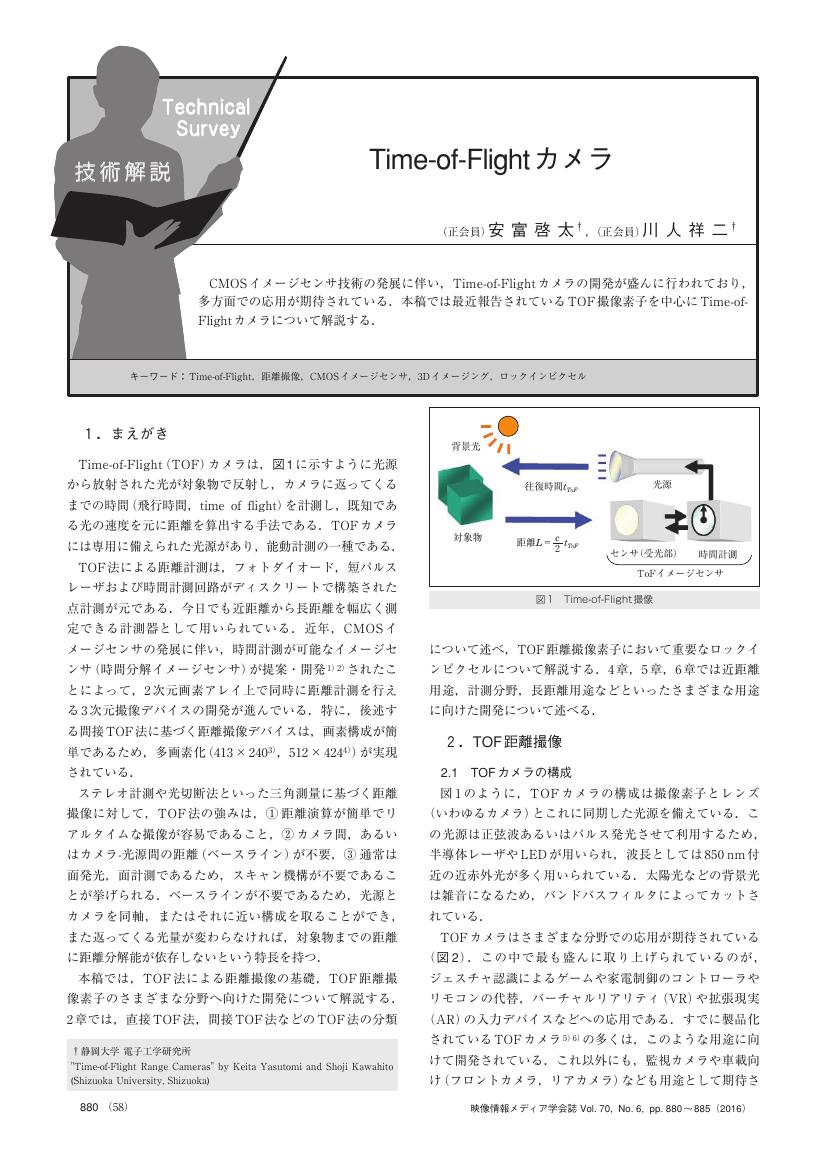

2 0 0 0 OA Time-of-Flightカメラ

- 著者

- 安富 啓太 川人 祥二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.11, pp.880-885, 2016 (Released:2018-11-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA グレートプレーンズにおける干ばつのパーセプション

- 著者

- サーリネン T.F. 中村 和郎

- 出版者

- 空間の理論研究会

- 雑誌

- 理論地理学ノート (ISSN:09120459)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.4-13, 1983-03

2 0 0 0 鵬友

- 著者

- 『鵬友』発行委員会 編

- 出版者

- 『鵬友』発行委員会

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, 1977-05

2 0 0 0 OA 薬物免責条項の解釈と適用

- 著者

- 永松 裕幹

- 出版者

- 日本保険学会

- 雑誌

- 保険学雑誌 (ISSN:03872939)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.633, pp.633_127-633_147, 2016-06-30 (Released:2017-05-13)

- 参考文献数

- 19

危険ドラッグの氾濫や向精神薬の乱用が社会問題になっている。これらの薬物を服用した状態で車の運転をした場合には,事故発生の危険性が高く,社会的非難も大きい。自動車保険約款の人身傷害条項や車両条項中の薬物免責条項には,これらの薬物は明記されていないが,被保険者がこれらの薬物を服用した状態で運転して事故が発生した場合,保険者は免責とすることができるのであろうか。約款文言や道路交通法の規定との平仄から,これらの薬物を服用した状態で運転したときに発生した事故につき,同条項は適用できないと考える。もっとも,危険ドラッグのうち,所持や使用が違法である指定薬物については,約款を改訂することで,免責の対象とすることができる。このように解しても,被保険者が危険ドラッグや向精神薬を服用した状態で運転して事故が発生した場合には,別途重過失免責の規定を適用する余地がある。この点,危険ドラッグについては,重過失免責が比較的容易に認められる可能性が高い一方,向精神薬については,重過失免責が認められる場合は,相当程度限定される可能性がある。

- 著者

- Yu NOMURA Masato NARAOKA Nozomi FUJIWARA Shouhei KINOSHITA Keita YANAGIYA Takao SASAKI Ryouta WATANABE Kouta UENO Norihito SHIMAMURA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.165-169, 2022-12-31 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

Chronic subdural hematoma (CSDH) typically develops in the supratentorial region in elderly patients. We treated a case of unilateral supratentorial and bilateral infratentorial CSDH, whereby the patient had a coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection combined with disseminated intravascular coagulation 2 months earlier. The patient had not experienced any head trauma before the onset of the CSDH. The postoperative course was uneventful, and the patient experienced no neurological deficit. We propose that we should be aware not only of acute ischemic or hemorrhagic diseases after COVID-19 infection but also of chronic subdural hematoma caused by coagulopathy after a COVID-19 infection.

2 0 0 0 PC-6001 : みんなで使おうBASIC

- 出版者

- 新日本電気

- 巻号頁・発行日

- 0000

2 0 0 0 OA 救命救急センターにおける小児の診療に関する全国調査

- 著者

- 山田 至康 市川 光太郎 伊藤 泰雄 長村 敏生 岩佐 充二 許 勝栄 羽鳥 文麿 箕輪 良行 野口 宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.65-81, 2012-02-15 (Released:2012-03-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 1

小児救急医療においては初期・2次救急への対応策が取られてきたが,平成21年度からは厚生労働省による検討会が持たれ,3次救急への対応が検討されるようになった。今回の調査では9割近くの救命救急センターは,常に小児救急医療に対応していたが,施設の特徴により受診数や入院数,入院病名には差異が見られた。小児の年間ICU入院数は平均19.3名で,CPA数平均4.0名,死亡退院数平均2.7名が示すように重篤患者は少なかった。小児の利用可能なICUは20.3%にあったが,そのうちで救命救急センター内にあるものが7.2% で,病床数は平均1.6床であった。時間外における小児科医の対応は72%で可能であったが,救命救急センターの常勤小児科医によるものは15%であった。救命救急センターは施設間に偏りがあるものの小児の3次救急に可能な範囲で対応していた。小児の内因性疾患に対応可能な施設は,小児科医と救急医が協力し,重篤小児の超急性期の治療を進めていく必要がある。

2 0 0 0 OA 物語に抗する神話と小説 : レヴィ=ストロース神話論のために

- 著者

- 小田 亮 Makoto Oda 桃山学院大学文学部

- 雑誌

- 桃山学院大学人間科学 = HUMAN SCIENCES REVIEW, St. Andrew's University (ISSN:09170227)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.1-20, 1991-03-01

This essay has two aims; one is to show the perspective Levi-Strauss's structural analysis of myths has offered, and the other is to point a resemblance between myths and novels in the way of being against the narrative. For the former, I do a demonstration of a structural analysis on three African myths, and point out in the analysis that no myth is isolated from others and that there is no single or privileged code which excludes other codes in the formation or interpretation of myths. On the other hand, the novel is an unorthodox genre and a newcomer in the European literature. While the epic which is the counterpart of the narrative in the Latin-European literary orthodoxy has canons or privileged codes, the novel doesn't. Unlike the narrative or epic, and like myths viewed from the stand-point of structurism, novels have no self-conclusion in their nature of intertextuality and always put several codes in play against the autocracy of any single code the narrative demands.

2 0 0 0 スイングジャーナル

- 出版者

- スイングジャーナル社

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, 1976-06

2 0 0 0 OA 場所論の方法的再構成 ──「初期マルクス」と「後期ハイデガー」──

- 著者

- 山之内 靖

- 出版者

- 地域社会学会

- 雑誌

- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.6-25, 2006-05-14 (Released:2021-05-07)