2 0 0 0 OA 「人体実験の原則」が決まるまで

- 著者

- 小林 司

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.4, pp.351-356, 1972-12-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 8

2 0 0 0 OA 律動と差異の反響 ――モロッコの憑依儀礼の場に集う複数の身体について――

- 著者

- 山口 匠

- 出版者

- 白山人類学研究会

- 雑誌

- 白山人類学 = Hakusan Review of Anthropology (ISSN:13415980)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.185-208, 2022-03

2 0 0 0 OA 古典から現代における冥界

- 著者

- 近藤 裕子 続 三義 ティモシ ニューフィールズ 朝比奈 美知子 十重田 和由

- 出版者

- 東洋大学経済研究会

- 雑誌

- 経済論集 = The Economic Review of Toyo University (ISSN:03850358)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.141-152, 2022-03

2 0 0 0 OA 米のアミノ酸含量に関する研究(第3報) 米粒各部のアミノ酸含量

- 著者

- 田村 真八郎 劔持 久仁子

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.12, pp.753-756, 1963 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 4 3

米粒各部分すなわち白米,ヌカ層,胚芽の総アミノ酸分布をみると(第3表),だいたい各アミノ醗の60~80%が白米部分に含まれており(チロシン,シスチン,プロリンは回収率が100%近くにならないので考察から除いた),ヌカ層には15~22%,胚芽には3~15%の各アミノ酸が分布している. 第5表に玄米,白米,ヌカ層,胚芽の総アミノ酸含量を16g窒素中の各アミノ酸g数に換算し,文献値とともに示した. 玄米の場合は著者らの結果は,平(6)の文献値よりも,リジン,スレオニン,プロリン,アラニン,バリン,イソロイシンでは低く,セリン,シスチン,フェニルアラニンでは高い測定値を示した.この原因は試料として用いた玄米の違いによるものか,アミノ酸定量法(カラムクロマト法と微生物定量法)の違いによるものかは明らかでない. 白米については著者らの測定値は木村(7),属(8)の報告よりも全般的に低い測定値を示した.これは著者らが白米よりタンパク質を抽出することなく塩酸加水分解したのに対し,文献値はタンパク質を分離してから加水分解しているための差であると考えられる.このことは著者らが第2報で報告したように,デンプン混合試料を加水分解してアミノ酸測定をする場合,測定値の低下のいちじるしいチロシン,アルギニンが文献値との差が大きいことからもうかがわれる.白米粉末をそのまま加水分解する方法と,白米粉末からタンパク質を分離して加水分解する方法のいずれがよいかは充分検討されていないが,前の方法ではアミノ酸がかなり破壊され回収率が悪くなることは明らかであり,また後の方法では白米のタンパク質を全部とりきることは困難なので,分離したタンパク質が白米の全タンパク質を代表できるかどうかに問題が残り,この両法で得られた測定値を慎重に検討して白米中の総アミノ酸含量を推定するのが妥当と思われる. ヌカ層,胚芽のアミノ酸含量に関しては,今後さらに測定値が発表されるのを待って検討するのがよいと考えられる. 米の遊離アミノ酸に関しては松下(10)が,またヌカについては西原ら(9)が報告しているが,著者らの測定はまだ予備的なものなので,今後さらに研究を続けた上で検討したいと考える. 玄米を90%にとう精し,白米,ヌカ層,胚芽に分け,おのおののアミノ酸含量を測定し各アミノ酸の分布率および回収率を計算した.

2 0 0 0 OA 母国語の違いによる音色知覚の差

- 著者

- 村瀬 邦子

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.14(1997-MUS-024), pp.85-92, 1998-02-13

聴覚訓練機器電子耳を使って、英語、仏語、独語、米語、日本語を母国語とする被験者たちに同5つの言語パラメータをそれぞれに与え、英語を発声する時の知覚や印象、また英語の5通りの聴き取り方による受聴知覚および好みを調べ、母国語がどのように影響を与えるかを調べた。その結果、英語の発声に関しては、イギリス人、アメリカ人、ドイツ人など、高周波成分を含む言語を母国語とする在日外国人は日本語または仏語の言語パラメータでの発声が楽で、中・低周波音域の言語を母国語とするフランス人および日本人は英・米語のパラメータが容易であった。英語の受聴に関しては、在日年数の少ない外国人を除いてすべての被験者が仏語と日本語のパラメータを好んだ。

2 0 0 0 OA 腸内細菌と乳がん

- 著者

- 河口 浩介 藤本 優里 戸井 雅和

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.155-163, 2021 (Released:2021-07-30)

- 参考文献数

- 77

乳がんは,女性において罹患率が最も高いがんであり,日本においても年々生涯罹患リスクは上昇の一途をたどっている.エストロゲン受容体,プロゲステロン受容体,HER2受容体,Ki67並びに組織グレードに基づく,Luminal A,Luminal B,Her2-enriched,およびトリプルネガティブのサブタイプ分類をもとに治療が行われる(1).乳がん罹患のリスク因子としては,遺伝的要因,ホルモン補充療法,生活習慣,食習慣,年齢,初経・閉経年齢,乳腺密度などが挙げられるが,これらですべての乳がんの罹患を説明できるわけではなく,さらには地域差,人種差ふくめて他のリスク因子を考慮する必要がある(2).近年ヒトの微生物叢(マイクロバイオータ)は,腫瘍生物学を含むさまざまな分野で注目を集めている.ヒトの宿主とマイクロバイオータの間には,ダイナミックかつ非常に複雑なネットワークが張り巡らされている.E-カドヘリン- β -カテニン経路(3),DNA二本鎖切断(4),アポトーシスの促進,細胞分化の変化(5),自然免疫系であるToll様受容体(TLR)との相互作用による炎症性シグナル伝達経路の誘発など,さまざまなシグナル伝達経路の制御に関わっていることが知られている.ヒトのマイクロバイオームとがんとの相互作用は,「オンコバイオーム」と呼ばれ(6),人間の宿主もまた,マイクロバイオータとそのメカニズムに影響を与えるとされている(7).乳がんにおいても腸内細菌との関連が注目されており,重要な研究が加速度的に進んでいる.マイクロバイオームは乳がんのリスク因子であり,薬剤の治療効果にも関連することが報告されている(8).常在細菌叢が乱されると微生物のバランスが崩れ,がんの発生につながる可能性が示唆されている(9).例えば,抗生物質(クラリスロマイシン,メトロニダゾール,シプロフロキサシンなど)が投与されると,一部の細菌群集の生物多様性や豊富さが減少し,腸内細菌叢のバランスが乱れ,乳がんの発症リスク上昇に関連することが示唆されている(10–12).また,健常者と乳がん患者では乳腺組織内マイクロバイオームの構成細菌叢と存在量に違いを認めたという報告もある(8).本項では腸内細菌と乳がんについて最近の知見並びに今後の展望を踏まえて解説する.

- 出版者

- 日本特産農作物種苗協会

- 雑誌

- 特産種苗

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.18-21, 2015-04

2 0 0 0 OA ドイツにおける遺伝情報の法制度

- 著者

- 甲斐 克則

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 早稻田法學 (ISSN:03890546)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.1-40, 2013-02-01

2 0 0 0 OA くも膜下出血の群発について気圧変動との関係

- 著者

- 水野 正彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.176-183, 1996-06-25 (Released:2009-09-16)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 1

くも膜下出血の患者が連続して搬入されることは多くの脳外科医たちが経験している.この臨床的印象を確かめるため, 昭和伊南総合病院在任中 (1972~1991) に扱った患者のうち脳動脈瘤の破裂と出血源不明な症例で, さらに発症日が明らかな632人について一人の患者が発生してから次の患者が発生するまでの間隔を調べたところ, 同日発症 (Day0) 31例, 翌日発症 (Day1) 163例などDay6までに検討例の55.1%が発症していた.これは平均発症11日に1例とは明らかな差が認められ, 経験が数字的に裏付けられた.個々の発症状況をみると, 前後に長期間の空白がある孤発型と同日ないしは数日のうちに複数の患者がばたばたと続いて発症する群発型とが明らかであったので, それぞれについて気圧変動との関係について検討した.今回は気圧の日内変動のデータを全期間にわたって得ることが出来なかったので, 一日の平均気圧を取り上げた.得られた結果は以下の通りであった.1.くも膜下出血は群発する傾向にあった.2.発症当日の気圧の絶対値は関連性がなかった.3.発症前の気圧変動の絶対値も関連しなかった.4.発症前の気圧変動のパターンにも特徴的な変化を証明できなかった.すなわち, 今回の検討では, くも膜下出血と気圧変動の間には一定の関係が得られなかった.

2 0 0 0 OA 音声対話システムのための自由発話に対応した照応解析による入力発話への話題補完手法

- 著者

- 西村 良太 森 雷太 太田 健吾 北岡 教英

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.IDS-F_1-13, 2022-05-01 (Released:2022-05-01)

- 参考文献数

- 30

In this study, we propose a method for generating response utterances which take into account contexts and topics of the dialog by complementing omitted words such as subjects in the input utterances of dialog systems. In order to complement omitted words in the input utterances, an automatic anaphora resolution based on the centering theory is performed. To achieve highly accurate anaphora resolution, we also performed spoken-to-written style conversion based on sequence-to-sequence model using LSTM as a preprocessing. The results of evaluation experiments using NUCC, the Nagoya University Conversation Corpus showed that our proposed complementation method works robustly against errors in spoken-to-written style conversion.

2 0 0 0 OA 事業場の産業看護職の有無と健康づくり活動の実施との関連

- 著者

- 金森 悟 甲斐 裕子 川又 華代 楠本 真理 高宮 朋子 大谷 由美子 小田切 優子 福島 教照 井上 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- pp.B15006, (Released:2015-08-12)

- 被引用文献数

- 5 4

目的:全国の企業を対象に,事業場の産業看護職の有無と健康づくり活動の実施との関連について,企業の規模や健康づくりの方針も考慮した上で明らかにすることを目的とした.方法:東京証券取引所の上場企業のうち,従業員数50名以上の3,266社を対象とした.郵送法による質問紙調査を行い,回答者には担当する事業場についての回答を求めた.目的変数を種類別健康づくり活動(栄養,運動,睡眠,メンタルヘルス,禁煙,飲酒,歯科)の実施,説明変数を産業看護職の有無,調整変数を業種,企業の従業員数,健康づくりの推進に関する会社方針の存在,産業医の有無としたロジスティック回帰分析を行った.結果:対象のうち415社から回収した(回収率12.7%).産業看護職がいる事業場は172社(41.4%)であった.健康づくり活動の実施は,メンタルヘルス295社(71.1%),禁煙133社(32.0%),運動99社(23.9%),栄養75社(18.1%),歯科49社(11.8%),睡眠39社(9.4%),飲酒26社(6.3%)の順で多かった.産業看護職がいない事業場を基準とした場合,産業看護職がいる事業場における健康づくり活動実施のオッズ比は,メンタルヘルス2.43(95%信頼区間:1.32–4.48),禁煙3.70(2.14–6.38),運動4.98(2.65–9.35),栄養8.34(3.86–18.03),歯科4.25(1.87–9.62),飲酒8.96(2.24–35.92)で,睡眠を除きいずれも有意であった.従業員数が499名以下と500名以上の事業場で層化し,同様の解析を行った結果,いずれの事業場においても,禁煙,運動,栄養に関する健康づくり活動実施のオッズ比は有意に高かった.しかし,メンタルヘルスと歯科については,499名以下の事業場のみ実施のオッズ比が有意に高かった.結論:全国の上場企業の事業場において,企業の規模や健康づくりの方針を考慮した上でも,産業看護職がいる事業場はいない事業場と比較して栄養,運動,メンタルヘルス,禁煙,飲酒,歯科の健康づくり活動を実施していた.健康づくり活動の実施には,事業場の産業看護職の存在が関連していることが示唆された.

2 0 0 0 OA 透明化技術を用いた植物組織蛍光観察のすすめ

- 著者

- 栗原 大輔 水多 陽子

- 出版者

- 日本植物形態学会

- 雑誌

- PLANT MORPHOLOGY (ISSN:09189726)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.81-86, 2017 (Released:2018-04-06)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2 2

蛍光タンパク質を用いることにより,一細胞レベルだけではなく,オルガネラ,あるいは一分子レベルでの蛍光観察が可能となってきている.しかしながら,植物には,不透明なからだ,内部に気相を含む器官構造,クロロフィルを初めとする自家蛍光物質という,多くの障害が存在する.そのため,切片などを作製することなく,外部から直接,植物の内部形態を蛍光観察することは困難であった.近年,内部を均一な溶液で満たし,またクロロフィルを除去することで,からだを透明にし,丸ごと植物組織を蛍光観察する透明化技術が開発されてきた.本総説では,各種透明化技術の長所・短所を紹介し,実際に透明化技術を用いて蛍光観察する上で注意する点について解説する.

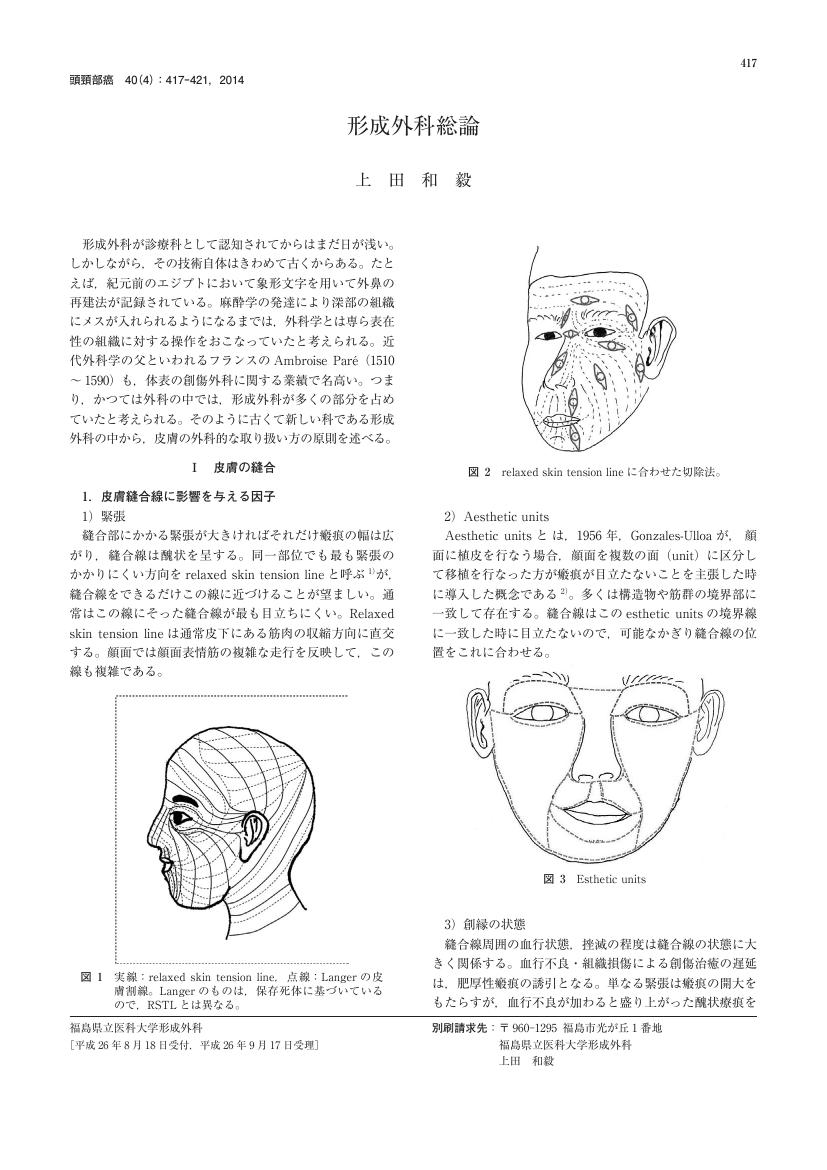

2 0 0 0 OA 形成外科総論

- 著者

- 上田 和毅

- 出版者

- 日本頭頸部癌学会

- 雑誌

- 頭頸部癌 (ISSN:13495747)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.417-421, 2014-12-25 (Released:2015-01-08)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- Narihide SHINODA Shogo TAMURA Masafumi MORI Mitsugu NAKAMURA Kazuyoshi KOROSUE Shigeru KOSE

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.63-67, 2022-12-31 (Released:2022-04-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) -related intracranial hemorrhage (ICH) is believed to be associated with at least one known risk factor for ICH, such as hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus, severe pneumonia, or anticoagulation therapy. However, in this study, we report a case of ICH in a 14-year-old boy with mild COVID-19 infection without pneumonia who had no such risk factors. The only abnormal laboratory finding was temporary depletion of vitamin K-dependent coagulation factors. This case indicates that COVID-19 infection may cause simultaneous asymptomatic intracranial microhemorrhages and temporary depletion of vitamin K-dependent coagulation factors. This temporary depletion might transform the intracranial microhemorrhages into symptomatic ICH.

2 0 0 0 OA 明治天皇の函館行幸記録 : 明治9年

- 著者

- 函館市弥生尋常高等小学校 編

- 出版者

- 函館市弥生尋常高等小学校

- 巻号頁・発行日

- 1925

2 0 0 0 OA バンブー繊維を使用した商品「爽竹」 (そうたけ) について

- 著者

- 大森 聖

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.333-337, 2004-05-25 (Released:2010-09-30)

2 0 0 0 OA より良い意思決定の実現に向けて:脳とこころの傾向と対策

- 著者

- 阿部 修士

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.404-410, 2018-11-30 (Released:2018-11-30)

- 参考文献数

- 19

人間にとって,生きるということは意思決定の連続に他ならない.食事のメニューや着る洋服を決めるといった日常的なことから,進学先の選択や配偶者の決定といった人生における重大事まで,意思決定は途切れることなく続く.こうした意思決定は,論理的思考や合理的判断に基づいて行っていると,我々は考えがちである.ところが,実際にはわたしたち人間の意思決定は,意識の外で自動的・無意識的に起こるこころのはたらきにも大きく依存している.すなわち,わたしたち人間はいくら理性的に意思決定をしようとも,容易には抗えないバイアスの影響を受けている.本稿では,主に人間を対象とした心理学や神経科学から得られた知見に基づき,意思決定の基礎的なメカニズムとその背後に潜むバイアスについて,具体例を交えながら概観した.さらに,こうした知見に基づき,どのようなストラテジーを用いることで,より良い意思決定を実現できるかを,特に健康教育の視点から考察した.

2 0 0 0 OA 戦時商品科学

- 著者

- 大阪毎日新聞社経済部 編

- 出版者

- 新生堂

- 巻号頁・発行日

- 1942

2 0 0 0 OA 《労働者》の誕生

- 著者

- 田野 大輔

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.39-78,173, 1995-05-31 (Released:2017-02-15)

The political culture of the Third Reich was mainly characterized by the body image of the masculine 'Arbeiter' (worker) , which was represented in many sculptures and paintings. This article examines the Nazi politics concerning this image, to show how it transformed the German working class into the modern workers. The policies of the regime were directed chiefly toward the working class, the social dynamics of National Socialism. The Nazis identified themselves with workers and created a self-image of the heroic and virile worker - the figure of the 'Arbeiter'.This figure had its origin in Socialist iconography and, in fact, there was a certain similarity between activities of the SA and the Communist. In other words, the Nazi seizure of power meant the rise of workers to the public. However, Hitler was not plotting to overthrow the bourgeois public in favor of the working class. The purge of SA leader Rohm and the following rise of SS rather suggest that the Nazi politics aimed at fusing the bodies of bourgeois and workers into a disciplined 'Arbeiter'. To be brief, National Socialism intended to equalize and control the entire nation, so as to make it 'Arbeiter'. The main agency of these policies was the 'DAF' (German Labor Front). This organization actually represented workers' demand and developed 'modern' social policies, which oriented to equality and performance. And these policies, such as the 'Kraft durch Freude' (Strength Through Joy) , the 'Schonheit der Arbeit' (Beauty of Labor) and the 'Reichsberufswettkampf' (Reich Vocational Contest) , would lead to the postwar welfare state. Finally, this article interprets the figure of the 'Arbeiter' in this context. The figure represented the body of great vitality and, at the same time, the power which domesticates it. There existed the Nazi intention of disciplining workers and transforming them into the productive capacity of the regime. In this sense, this figure meant the standard for selection of workers. I conclude that the masculine body of the 'Arbeiter' can be interpreted, in spite of the reactionary ideology, as a metaphor of the 'modern' workers that were coming into existence during the Nazi era, the workers of equality and performance.