2 0 0 0 IR インターネット望遠鏡の新展開--イタリアへの設置と新たな操作インターフェース

- 著者

- 山本 裕樹 ヤマモト ユウキ

- 出版者

- 東北公益文科大学

- 雑誌

- 東北公益文科大学総合研究論集 (ISSN:18806570)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.185-200, 2010

2 0 0 0 敗軍の将、兵を語る 五輪野球メダル逃す、甘すぎた日本の考え

- 著者

- 山本 英一郎

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1064, pp.165-167, 2000-10-30

今回のシドニー五輪で、野球の日本代表が、5大会連続(1984年のロス五輪は公開競技)のメダル獲得を逸してしまいました。しかし私は、4位に終わったという結果だけに対して、危機感を抱いているのではありません。 今回の五輪は、初めてプロ野球の選手も参加し、アマチュアとの合同チームを作って臨んだ大会となりました。

2 0 0 0 OA レビュー有用性の影響要因 ― 質的・量的レビュー ―

- 著者

- 斉藤 嘉一

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.33-43, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 32

Amazon.comやTripAdvisorなど多くのクチコミサイトには,helpfulボタン(役に立ったボタン)が設置されており,読者はhelpfulボタンを押すことでレビューが役に立ったことを表明することができる。レビュー有用性,すなわち,レビューが獲得するhelpfulの数,あるいは割合がどんなレビュー特性,発信者特性,製品特性によって影響されるかは,マーケティンングと消費者行動,および情報システムの両方の領域において盛んに検討されてきた。本研究は,レビュー有用性の影響要因について,ナラティブレビュー(質的なレビュー)とメタ分析(量的なレビュー)を行った。その結果,テキストの長さと投稿者の写真の開示は,レビュー有用性とプラスの関係にあることが示された。一方,評価得点(星の数),および投稿者の名前や住所の開示と,レビュー有用性との関係については,既存研究において得られた実証結果は一貫したものではなかった。これらの一貫しない結果を整合的に説明するために,受信者のhelpful意思決定を検討することを提案した。

2 0 0 0 幼児のテレビ視聴による手続き理解における再現順序の検討

- 著者

- 森田 健宏

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.5-8, 2008

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

3歳児と5歳児を対象に,立体パズルの作成過程を題材とした映像を視聴してもらい,その後,同一材料を用いて再現内容の査定を行った.実験1では,順序限定性の無いパズルを用いて映像と同一順序での再現を求めた.その結果,年齢及び順序教示の条件で有意差があった.ただし,本研究の結果が,従来の順序記憶に関する研究と比較して全体的に成績が低いことから,視聴時に順序記銘が不要と判断された場合,自発的に記銘解除される可能性が考えられた.そこで,実験2では,順序限定性の有る題材で同様の検討を行った.その結果,5歳児では完全再現率が増加するが,3歳児では変化が見られず,記銘方法や内容に発達差があることが示唆された.

2 0 0 0 OA カエルの鼓膜とその周辺

- 著者

- 井上 敬子 高山 幹子 石井 哲夫

- 出版者

- THE JAPAN OTOLOGICAL SOCIETY

- 雑誌

- Ear Research Japan (ISSN:02889781)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.83-85, 1988 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 2

The tympanic membrane of frog is exposed directoly to the external environment. It is almost round in shape, and is thickened in the central part. Circumferential part is thinner than central part. The tympanic mebrane was uniformly spread along the outer edge of the annular cartilage, and no pars flaccida was observed. Fibrous tissue of the lamina propria consist of radial collagen fiber. The tip of the columella consists of cartilage, loosely adhered to the dorsal surfase of the center of tympanic membrane. Along the columella, there was a loose, wrinkly connective tissue between the tympanic membrane and columella, that is the archetype of malleus handle. The annular cartillage was considered to be the original form of the external auditory canal.

2 0 0 0 OA ヒトの聴覚器官における振動伝達

- 著者

- 小池 卓二

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.122-125, 2007 (Released:2007-12-10)

- 参考文献数

- 16

空気の疎密波である音は,鼓膜で機械的振動に変換され,耳小骨を経て,蝸牛内リンパ液へと伝達される。蝸牛内ではリンパ液を介して感覚細胞が刺激され,そこで機械振動は電気信号へと変換され,聴神経を介して脳に伝達される。この様な振動の伝達・変換プロセスを経てヒトは音を認識している。これまで,聴覚機能の解明のために,鼓膜や耳小骨,蝸牛内基底板等の振動挙動の直接観察が試みられてきた。しかし,聴覚器は側頭骨と呼ばれる硬い骨に覆われた観測し難い位置に存在し,振幅も微細であるため,その振動挙動を生理的状態で計測することが極めて困難であり,測定可能部位も限定されるため,未だに不明な点が多い。そこで本稿では,中耳および蝸牛の三次元有限要素モデルを作成し,空気中を伝播してきた音波が体内の振動に変換される過程を解析した。その結果,中耳は振動モード変化を伴いながら1kHzを中心とした穏やかなバンドパスフィルタ特性を示し,蝸牛はその内部構造により,周波数解析を行っている事が確認された。

2 0 0 0 昆虫の聴覚器官 : その進化

- 著者

- 西野 浩史

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.26-37, 2006-04-20

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 1

広い動物界にあって聴覚を有し, これを同種間コミュニケーションに役立てている動物は前口動物の頂点に位置づけられる昆虫と, 後口動物の頂点に位置づけられる脊椎動物に限定される。系統的に大きく隔てられたこれらの動物が聴覚を発達させていることは, 収斂進化の典型例とみなされてきた。しかし近年の研究からは, 音を処理する感覚細胞は動物間共通の分子機構を持つことが明らかとなってきている。むしろ収斂進化のもっとも顕著な部分は音エネルギーを効率良く感覚ニューロンに伝えるための体構造の修飾にある。鼓膜がその良い例である。本稿では最近10年の聴覚研究の新発見を広くとりあげ, 昆虫の聴覚器官の進化について論じてみたい。

2 0 0 0 OA 選挙情勢調査のことども(20周年にあたって,20周年記念特集号)

- 著者

- 今村 誠次

- 出版者

- 財団法人日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.15-16, 1971-11-25

2 0 0 0 OA 倒置感嘆文のモダリティ

- 著者

- 河野 武

- 雑誌

- Otsuma review

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.69-81, 2007-07

2 0 0 0 IR 学生トップ選手における男子110mH走のハードリングおよびインターバル分析

- 著者

- 苅部 俊二 Karube Shunji

- 出版者

- 法政大学スポーツ健康学部

- 雑誌

- 法政大学スポーツ健康学研究 (ISSN:21853703)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.19-27, 2013-03

本研究は、次世代を担う大学トップハードル選手3名についてレースの時間的分析、動作的分析を行い、各選手のレースや動作の特徴を明らかし、彼らの課題を検討することを目的とした。レース分析はハイスピードカメラを用い、側方から撮影、インターバルタイム、インターバルランタイム、ハードリングタイムを算出した。また、接地時間、滞空時間、区間平均速度、区間平均ピッチの個人内比較を行うことで彼らが記録短縮をするための必要要素について検討した。さらに、12秒88のアジア記録を持つ劉翔選手のレース、1991年東京世界陸上と2007年大阪世界陸上の時間的分析、動作的分析の報告から、世界トップ選手との比較を行い、彼らが世界を目指すための課題について検討した。

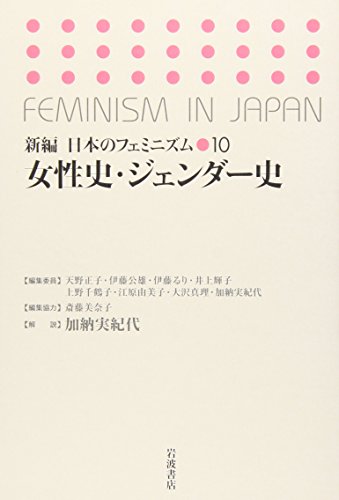

2 0 0 0 女性史・ジェンダー史

- 著者

- 天野正子 [ほか] 編集委員 斎藤美奈子編集協力 加納実紀代解説

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2009

- 著者

- 鈴木 郁海 根岸 信太郎 池上 貴志

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, no.6, pp.521-530, 2020-06-01 (Released:2020-06-01)

- 参考文献数

- 18

It is expected to promote the introduction of renewable energy (RE), such as photovoltaic (PV) and wind power (WP), from the view points of carbon dioxide reduction and diversification of energy sources. However, as the introduction of RE into the conventional power grid, output curtailment of RE will increase due to supply and demand balance constraints. In this study, we have developed a model and data which enable long-term power supply and demand analysis based on some scenarios. Using this model and data, we analyzed the transition of the amount of RE generation and the amount of RE curtailment per installed capacity. As a result, the change in the facility utilization rate of PV and WP is clarified quantitatively based on the influence of RE curtailment. The amount of PV curtailment was significantly increased in Kyushu and Tohoku area, where RE is particularly widespread. The results of this paper can be used to evaluate how and when it is necessary to take measures such as the introduction of storage batteries.

2 0 0 0 OA 末梢静脈栄養輸液中におけるインスリンの安定性に関する検討

- 著者

- 河野 えみ子 泉 伯枝 安永 浩子 中村 奈緒美 松本 絵麻 奥山 悦子 新崎 孝夫 三箇山 宏樹 岡村 昇

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.739-745, 2012 (Released:2012-05-10)

- 参考文献数

- 6

【目的】既報で, 輸液にインスリンを配合した際, pHが高くなるにしたがいブドウ糖やアミノ酸がインスリンの含量低下を起こすことを報告した. 今回, 末梢静脈栄養 (PPN) 輸液や糖加維持液に配合したインスリンの経時的な含量変化を調べ, 含量低下の要因について検討した.【方法】各種のPPN輸液, 糖加維持液にインスリンを配合し, HPLC法にてインスリン含量を経時的に測定した.【結果】PPN輸液中のインスリンの安定性は, 濃度が低いと容器への吸着が, 高いと分解が, それぞれ含量低下の主な要因であった. PPN輸液や糖加維持液でのインスリン含量の低下に製剤間の差は認められなかった. また, 糖加維持液においては輸液のpHが高くなるとインスリンの含量低下はより大きくなった.【結論】PPN輸液や糖加維持液にインスリンを配合した場合, 経時的な含量低下が起きるため, これらに直接配合しない投与方法を選択するべきである.

- 著者

- 堤林 剣

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 法學研究 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.41-102, 1999-11-28

論説第一章 問題の所在第二章 スキナーの方法論の今日的有意性をめぐる問題第三章 スキナーの初期の方法論 第一節 ケンブリッジ・パラタイムのポジティヴな影響 第二節 スキナーの方法論と「神話」批判第四章 誤解にもとづいたスキナー批判 第一節 相対主義者スキナーという誤解 第二節 テクストの歴史的意義や意図せざる結果を無視し、排他的な方法一元論を主張しているという誤解 第三節 意図の位置づけにまつわる誤解 第四節 著者のオリジナリティを解消し、また誤読の積極的意義を無視しているという誤解 第五節 方法論的主張と思想史叙述が矛盾しているという誤解第五章 適切な批判 第一節 政治的行為としての政治思想史研究の役割を無視しているという批判 第二節 思想史研究の射程を狭く設定しすぎているという批判第六章 軌道修正と新たな展開 第一節 著者の意図の同定、「コンテクストを閉じる」方法をめぐって 第二節 ダンの初期の方法論との距離

2 0 0 0 睡眠と腸内細菌叢

- 著者

- 入江 潤一郎 伊藤 裕

- 出版者

- 公益財団法人 日本ビフィズス菌センター

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.143-150, 2017

睡眠はsleep homeostasisと,中枢の時計遺伝子の支配を受ける概日リズム(circadian-rhythm)により制御されている.末梢臓器である腸管も時計遺伝子による制御を受け,腸内細菌の組成と機能には概日リズムが認められる.時差症候群や睡眠時間制限などによる睡眠障害は,腸内細菌の概日リズムに変調をもたらし,dysbiosisや腸管バリア機能低下を惹起し,宿主のエネルギー代謝異常症の原因となる.規則正しい摂食は腸内細菌の概日リズムを回復させ,中枢時計との同調を促し,睡眠障害の治療となる可能性がある.またプレ・プロバイオティクスなど腸内細菌を介した睡眠障害の治療も期待されている.<br>

2 0 0 0 OA 翻訳教育の可能性

- 著者

- 柴田 義一

- 出版者

- 日本出版学会

- 雑誌

- 出版研究 (ISSN:03853659)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.137-153, 2000-03-20 (Released:2020-03-31)

In this thesis, I would like to take up the subject of translation teaching, mainly English to Japanese translation. One question comes into mind: Can translators be trained? If so, how? A great deal of effort has been devoted so far towards teaching translation at universities, private translation schools, through mentor guidance, and by publishers needing translators good enough to translate works for publication. How do they teach translation? What problems are there with such methods? Are there any specific factors determining success or failure? How are translators trained overseas (particularly at universities)?While looking closely at these particular issues, the author will describe in detail his own teaching method which he devised over three years for his private translation class (juku) and the results he has achieved. In addition, he will present an overview of the way translators are trained in areas other than translation for publication, and will broadly explore the possibilities of translation teaching.

2 0 0 0 OA 芝居絵と豊国及其門下

2 0 0 0 個体レベルの遺伝子解析KO勝ち?(バイオミディア)

- 著者

- 疋田 正喜

- 出版者

- 公益社団法人日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, 2004-02-25

- 著者

- 大和田 道雄 田中 セツ子

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学教科教育センター研究報告 (ISSN:02881853)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.131-139, 1986-03-15