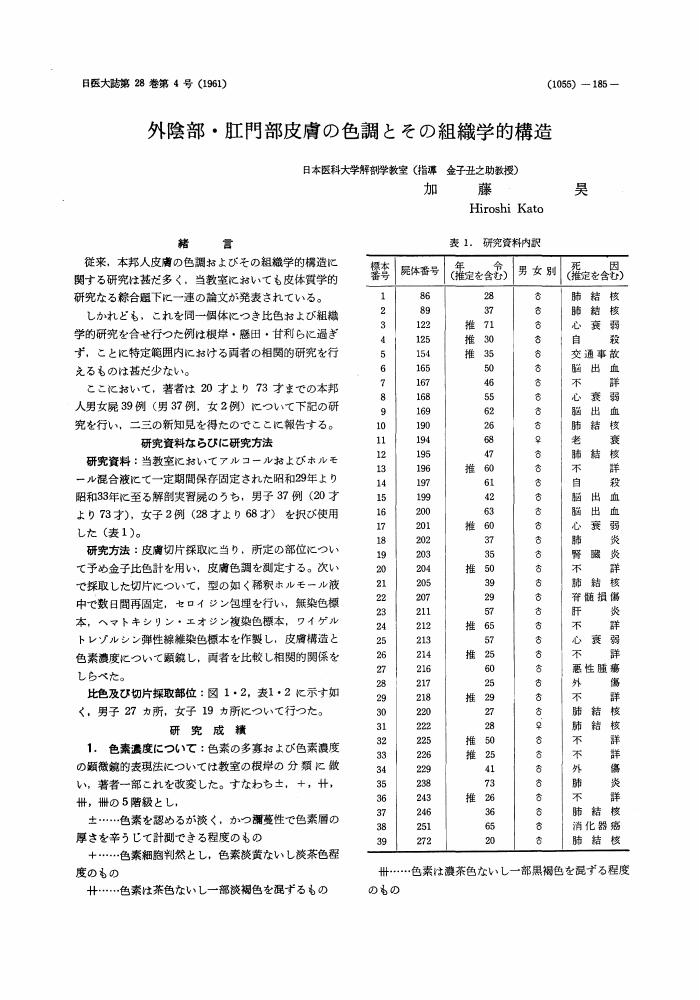

1 0 0 0 OA 外陰部・肛門部皮膚の色調とその組織学的構造

- 著者

- 加藤 昊

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.1055-1070_6, 1961-04-15 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 22

1 0 0 0 OA Silent sinus syndrome 様の所見を呈した鼻副鼻腔乳頭腫

- 著者

- 齋藤 善光 宮本 康裕 望月 文博 阿久津 征利 加藤 雄仁 藤川 あつ子 栗原 宜子 谷口 雄一郎 肥塚 泉

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.799-804, 2018-06-20 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 15

Silent sinus syndrome(SSS) は上顎洞自然孔が閉塞し, 低換気により洞内が陰圧化し, 上顎洞内陥や骨菲薄化に伴って無症候性の眼球陥凹, 眼球低位を認める疾患である. われわれは, 鼻副鼻腔乳頭腫の影響で, 上顎洞自然孔閉塞により発生したと思われた, SSS 様の所見を呈する1例を経験した. 治療は, 内視鏡下で腫瘍摘出し, 上顎洞を開放した. 術後, 上顎洞内陥は改善し, 翼口蓋窩陰影が縮小した. 上顎洞自然孔が閉塞し, 上顎洞内陥に伴う翼口蓋窩の拡大を認めた場合は, SSS を念頭に置く必要がある. また, SSS であれば上顎洞を開放することで症状, 所見共に改善するため, 診断的治療として手術は有効な手段と考える.

1 0 0 0 OA アルカリフォスファターゼ測定法の国際標準化による予後予測式Prognosis in Palliative care Study predictor(PiPS) modelsへの影響について

- 著者

- 加藤 恭郎 徳岡 泰紀 松村 充子

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.241-246, 2021 (Released:2021-07-29)

- 参考文献数

- 9

日本臨床化学会はアルカリフォスファターゼ(ALP)の日本固有の測定法の国際標準化法への変更を決定した.予後予測式Prognosis in Palliative care Study predictor(PiPS) modelsのPiPS-Bの項目にはALPがあるが,過去の本邦の報告では国際標準化法を用いていなかった.当院緩和ケア病棟に2019年3月から2021年3月に入棟した連続239例において,入棟時にPiPS modelsによる予後予測を行った.このうちのPiPS-B 98例においてALPを国際標準化法測定値への換算値に置き換えて再計算した.98例中5例で予後予測が週単位から月単位へ変更となった.ALP測定方法の国際標準化法への変更により,PiPSの週単位の予後予測が月単位に変わる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 顔認知における視線パタンの役割とその発達

- 著者

- 加藤 正晴

- 出版者

- 日本電信電話株式会社NTTコミュニケーション科学基礎研究所

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2012-04-01

本研究では,画像注視時の乳児の視線パタンに着目し,顔認知の発達過程を検討した.視線パタンの類似度を定量化する手法を開発し,生後6ヵ月から13.5ヵ月までの乳児を対象として視線パタンを分析したところ (1)顔画像に対する視線パタンは発達と被験者間で共に互いに類似してくること,(2)家画像に対してはその変化がみられなかったことが示された.このことは,顔特有の認知的処理が発達と共に習熟化・効率化してくる様を捉えたと考えられる.また健常な成人及び自閉症スペクトラム障害者(ASD)に複数の顔画像を見せたところ,(3) ASDは顔特有の認知的処理が健常者ほど習熟化・効率化していないことが示唆された.

- 著者

- 加藤 達夫

- 出版者

- 金原出版

- 雑誌

- 小児科 (ISSN:00374121)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.1573-1581, 2013-11

1 0 0 0 OA 消化性潰瘍発生の季節性に関する検討

- 著者

- 勝見 康平 伊藤 誠 岩田 章裕 鈴村 裕 片岡 洋望 竹島 彰彦 池戸 昌秋 坂 義満 伊藤 龍雄 岸本 明比古 加藤 實 中沢 貴宏 武内 俊彦

- 出版者

- Japan Gastroenterological Endoscopy Society

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.457-462, 1993-03-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 20

消化性潰瘍の発生に季節性があるか否かをあきらかにするため,内視鏡的にA1あるいはA2ステージの活動期で発見された胃潰瘍601例,十二指腸潰瘍289例を対象に各月ごとの潰瘍発生数を検討した.1年を連続する3カ月ごとの4群に分けて潰瘍の発生数をみると,胃潰瘍は3~5月群が171例でもっとも多く,以後6~8月群164例,9~11月群139例と漸減して12~2月群は127例ともっとも少ない発生であった(P<0.05).一方,十二指腸潰瘍の発生は1~3月群63例,4~6月群68例,7~9月群61例に対し,10~12月群は97例であきらかに高値を示した(P<0.05).以上の成績より,名古屋地区では消化性潰瘍の発生に季節性がみられ,胃潰瘍は春に,十二指腸潰瘍は秋から初冬にかけて好発することがあきらかとなった.

1 0 0 0 OA 顧客は製品の何を評価しているのか ブランドQFDの導入によるニーズ・シーズの接点の可視化

- 著者

- 久納 慎也 加藤 雄一郎 笹木 一麻 河村 法征

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2004年度秋季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.000034, 2004 (Released:2005-01-27)

近年、顧客満足(CS)という言葉が使われて久しいが、そもそも顧客は製品情報の何を評価しているのだろうか。どのようなニーズのもとで、どのような製品特徴を評価しているのかについて、製品とサービスの両面を考慮した品質設計の最適化がなされているとはいえないのが現状である。このことは、各部門による意思決定内容(施策内容)が局所最適解に留まり、CS最大化を阻む一因になっていることが懸念される。そこで本研究では、ブランドの設計品質範囲をマーケティングミックス4P'sすべてに拡張し、顧客ニーズに対する充足度の最大化に向けた「ブランドQFD」を提案する。それにより、CS最大化に向けた、部門間協調も可能にすることが期待できる。

1 0 0 0 OA 内瘻形成前後を観察しえたDouble Pylorusの1例と本邦42例の文献的考察

- 著者

- 佐藤 邦夫 狩野 敦 濱島 ちさと 関 英政 加藤 博巳 田沢 義人 加藤 智恵子 猪股 正秋 佐藤 俊一 武田 豊

- 出版者

- Japan Gastroenterological Endoscopy Society

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.318-327, 1987-02-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 66

62歳男性のDouble Pylorus(以下DP)の1例を経験した.患者は心窩部痛を主訴として来院し,X線および内視鏡検査で,幽門の小彎側に十二指腸球部に通じる瘻孔と,これに接して十二指腸潰瘍を有するいわゆるDPが確認された.この患者の10年前の内視鏡所見では幽門前部小彎に変形は認めるものの,副交通路は形成されていない.本邦では近年本症の報告が相次ぎ,1985年末で本例を含め43例にのぼる.その内訳は男32例,女11例で,自覚症状は心窩部痛,吐下血が多い.平均年齢は61.4歳で,成因は先天性2例,後天性33例,いずれとも断定していないもの8例で,副交通路の位置は幽門の小彎側33例,大彎側6例,前壁側1例,部位記載不明3例である.治療法は外科的17例,保存的26例で,最近は保存的に治療されるものが多い.幽門近傍潰瘍の穿通によって形成されるとみられる後天性DPについてはPeripyloric gastroduodenal fistulaと呼ぶのが適切と考えられる.

1 0 0 0 エジプトはナイルだけではない : エジプト近代史のなかの遊牧民

- 著者

- 加藤 博

- 出版者

- 日本女子大学史学研究会

- 雑誌

- 史艸 = Journal of historical studies (ISSN:02883066)

- 巻号頁・発行日

- no.61, pp.1-27, 2020-11

1 0 0 0 アライグマ侵入実態とその対策

- 著者

- 川道 美枝子 川道 武男 山本 憲一 八尋 由佳 間 恭子 金田 正人 加藤 卓也

- 出版者

- 養賢堂

- 雑誌

- 畜産の研究 (ISSN:00093874)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.6, pp.633-641, 2013-06

アライグマ(Procyon lotor)は北米原産の食肉目アライグマ科に属する中型の哺乳類である。日本での最初の野生化は,1962年岐阜県犬山市の施設で飼育されていた個体からと言われる(環境省,2011)。1970年代末に放映された連続テレビアニメ「あらいぐまラスカル」が人気を呼んだのも一因と考えられるが,ペットとして多数が北米から輸入されるようになった。その後,各地でのアライグマの拡大で,農作物の被害もあり,1994年に狩猟獣に指定され,有害駆除が容易となった。しかしながら,アライグマの拡大は進み,1998年には日本哺乳類学会が対策を求める決議を採択した(哺乳類保護管理専門委員会,1999)。アライグマが原産地で狂犬病を媒介することから,2000年に狂犬病予防法による動物検疫対象に指定されて輸入規制されるまでに(神山,2008),日本に多数が輸入されたが,輸入の実数は不明である。アライグマなどの侵略的外来生物の輸入や日本国内での増加を抑制するために2004年,「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以降外来生物法とする)」が成立し,2005年に施行され,アライグマは輸入,販売,飼養,運搬が規制される特定外来生物に指定された。しかし,法律施行までにすでに日本各地にアライグマは広がっていた。狩猟統計によると(環境省HP),2004年には22道府県で3,287頭のアライグマ捕獲が記録されている。2010年には狩猟,有害駆除,外来生物法に基づく捕獲で24,091頭が捕獲された(狩猟統計)。2010年に全47都道府県に分布することが確認された(国立環境研究所侵入種データベース,2010)。アライグマのもたらす被害としては,自然生態系への被害,農作物や養魚への被害,民家や社寺などへの侵入による汚損・破壊の被害,病気の伝搬の可能性が挙げられる。日本各地に分布するアライグマは主にペット由来とみなされる。アライグマは成獣になると飼育困難になり,野外に放されたり,器用な手先を使って檻から逃走して,各地で野生化したと考えられる。外来生物法が施行されるまでは,捕獲されたアライグマを奥山放獣するようにという行政指導も行われた。また,有害駆除が農作物被害のみに対応している場合も多く,家屋侵入被害は駆除対象とされなかったため,市民による違法捕獲後に山などに放されるケースも多かったようである。そうした事情がアライグマの急速な拡大に拍車をかけたと考えられる。

1 0 0 0 OA 骨髄移植後のリハビリテーション

- 著者

- 石田 暉 加藤 俊一 林 克郎 神内 擴行 及川 由香

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.11-19, 1991-01-18 (Released:2009-10-28)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 1

骨髄移植は,従来の薬物療法で効果がないとされる重症の白血病等に対して選択される治療法である.しかしながら,その治療結果として,心臓,肺,筋骨格,神経系等の多臓器にわたる身体的問題点や,ICU症候群等の心理的問題点を生ずることとなる.これらの諸問題に対し著者らは1983年より41例の骨髄移植後の患者に対し,impairment,disabilityに留まらず,handicapも考慮した幅広いリハビリテーションアプローチを導入し,良好な結果を得た.今後は他の臓器移植後の患者に対しても総合的なリハビリテーションアプローチは広く応用されるものと考える.

1 0 0 0 単位操作懇話会:第1回 顔料の乾燥と分数

1 0 0 0 OA 弓道における異常な運動(いわゆるイップス)―頻度,分類,危険因子の検討―

- 著者

- 西尾 誠一郎 林 祐一 加藤 新英 大野 陽哉 和座 雅浩 長尾 洋一郎 向野 晃弘 中根 俊成 下畑 享良

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- pp.cn-001568, (Released:2021-07-17)

- 参考文献数

- 16

弓道において,弓を放つ際,「早気,もたれ,びく,ゆすり」と呼ばれる4種類の状態が生じ,上達に支障を来す.種々のスポーツで認めるイップスの定義に当てはまるが,これまでほとんど検討されていない.これらの頻度や分類の意義,危険因子について明らかにすることを目的に,大学生を対象とした検討を行った.アンケートを行った65名中41名(63.1%)にいずれかの経験があり,「早気」が最も多かった(のべ35名;85.3%).イップス発症の危険因子として,経験年数が長いことが関与していた.病態は未だ不明なことが多いが,「もたれ」のみ単独で出現し,その特徴からも動作特異性局所ジストニアの関与の可能性が疑われた.

1 0 0 0 OA 日本文化に対応したピクトグラムの制作・研究1 -2020年東京オリンピックに向かってー

- 著者

- 森本 夏歩 藤澤 忠盛 新井 千夏 中村 麻里 堀 美沙 津田 実咲 加藤 未央 杉山 瑞季 中島 利沙子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第63回研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.51, 2016 (Released:2016-06-30)

ピクトグラムのはじまりは、交通と技術革新による発展が世界規模で進行し、コミュニケーションへの全く新しい特殊な要求が生まれてきたことに起因する。2020年の東京オリンピックが開催され、それにより外国人観光客が今以上に増えることが予想される。その外国人観光客に向けて、必要とされる三つの観点からピクトグラムを制作・研究した

- 著者

- 加藤 紗織

- 出版者

- 南山大学大学院国際地域文化研究科

- 雑誌

- 南山大学大学院国際地域文化研究

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.47-72, 2020

1 0 0 0 OA 肢体不自由児童生徒のキャリア教育における指導内容の検討

- 著者

- 越智 文香 越智 彩帆 樫木 暢子 苅田 知則 加藤 哲則

- 出版者

- 一般社団法人 アジアヒューマンサービス学会

- 雑誌

- Journal of Inclusive Education (ISSN:21899185)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.10-26, 2019 (Released:2019-02-28)

- 参考文献数

- 8

本研究は肢体不自由児のキャリア教育で取り上げられる指導内容について整理し、実態に応じた指導内容について検討することを目的とした。全国の肢体不自由特別支援学校25校に、キャリア教育で取り上げられる指導内容についてのアンケートを実施し、因子分析や重回帰分析を行い、学部や実態等で比較を行った。因子分析の結果、キャリア教育で取り上げられる指導内容として、「健康の維持増進と心理的充実」「学力・認識力の育成」「社会性の育成」「家庭生活力の向上」「基本的生活習慣の確立」の5つの因子が抽出された。「健康の維持増進と心理的充実」が抽出されたことより、教員がキャリア発達と心身の発達との関連を意識していることが示唆された。重回帰分析の結果、各因子について学部や実態において有意差が確認された。近年は障害が重度化・重複化・多様化しており、各教員が児童生徒個々の実態を丁寧にとらえ、個に応じた指導をしていることが示唆された。指導内容が自立活動とも関連があったことから、自立活動とキャリア教育を関連付けて指導することにより、肢体不自由児童生徒のキャリア発達を促そうとしていることが推測された。

1 0 0 0 IR アギスとクレオメネスの改革 : スパルタ社会の実像と改革の本質

- 著者

- 加藤 聡一郎

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科西洋史学研究室「クリオの会」

- 雑誌

- クリオ

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.45-55, 2020-07

1 0 0 0 IR バドミントン・ダブルスゲームの時間構造 : 混合ダブルスと女子ダブルスについて

- 著者

- 加藤 幸司

- 出版者

- 慶應義塾大学体育研究所

- 雑誌

- 体育研究所紀要 (ISSN:02866951)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.1-6, 2021-01

The purpose of this study was to investigate the temporal and notational structures of mixed doubles and women's doubles games in badminton doubles events and obtain basic information for coaches and players in order to set up specific badminton training drills. Eleven matches of each event (n= 22) were selected from the top categories of BWF World Tour tournaments held from 2018 to 2019 and analyzed. Total rally time (XD:637.9 ± 106.7 s vs . WD : 1135.1 ± 523.7 s ; P< 0.05), rally time (XD: 8.2 ± 1.4 s vs . WD : 13.5 ± 4.2 s ; P< 0.05), percentage of time played (XD : 26.1 ± 3.1 % vs . WD : 35.3 ± 6.3%;P< 0.05), work density (XD : 0.35 ± 0.05 vs . WD:0.55 ± 0.16;P< 0.05), total shots (XD : 899.4 ± 139.8 vs . WD : 1350.8 ± 578.2;P< 0.05), and shots per rally (XD:11.4 ± 1.7 vs . WD:16.1 ± 4.4;P< 0.05) were significantly higher in the women's doubles event than in the mixed doubles event. Shot frequency showed a significantly lower value in the women's doubles event (XD:1.41 ± 0.04 vs . WD : 1.21 ± 0.06 ; P< 0.05). Tempo (total rally time / total shots) was significantly shorter in the mixed doubles than in the women's doubles (XD : 0.76 ± 0.02 s vs . WD : 0.83 ± 0.04 s ; P< 0.05). In conclusion, comparing the mixed doubles and the women's doubles, we found that the temporal and notational structures of both events were different. The significant differences in the data observed between the events may help coaches and players effectively and efficiently manage training and competition preparation in line with current badminton events characteristics.

1 0 0 0 OA 脳内免疫細胞ミクログリアに着目した精神疾患のトランスレーショナル研究

- 著者

- 加藤 隆弘

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.40-45, 2020 (Released:2020-03-30)

- 参考文献数

- 39

神経のシナプス間の神経伝達異常仮説に基づいた精神疾患の治療薬の開発がすすめられてきたが,実際には画期的な創薬には未だ到達しておらず,ほとんどの精神疾患では病態すら十分には解明されていない。脳内細胞ミクログリアはサイトカインやフリーラジカルを産生することで脳内免疫細胞として働き,近年ではシナプスと断続的に接触していることも判明し,精神疾患の病態への関与が示唆されはじめている。本稿では筆者らが十年来提唱してきた精神疾患のミクログリア病態治療仮説,および,仮説解明のために推進している主に血液を用いた橋渡し研究を紹介する。