1978 0 0 0 マイクロブログの投稿時間に着目したユーザの職業推定に関する研究

- 著者

- 田中 成典 中村 健二 加藤 諒 寺口 敏生

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.5, pp.71-84, 2013-12-27

マイクロブログから特定の話題に対するユーザの反応を取得する技術が研究されている.マイクロブログをソーシャルセンサとして有効活用するには,ユーザごとの特性を知る必要がある.しかし,マイクロブログでは,ユーザが属性を公開していない場合が多々あるため,ユーザごとの特性を把握できない.このことから,マイクロブログのユーザ属性を推定する研究が注目されている.しかし,既存手法では,主にマイクロブログの投稿内容にのみ着目しており,リアルタイムに発信されるマイクロブログの特性を属性推定に活かせていない.そこで,本研究では,各単位時間の投稿数に基づきユーザをクラスタリングし,投稿内容,生活習慣と投稿時間帯から職業属性を推定する手法を提案する.実証実験では,投稿内容のみを使用して推定する既存手法と,時間的特徴をも考慮する本手法について比較実験を行い,本提案手法の有用性を確認した.Research is being conducted on technology to get users' reactions to specific topics in microblogs. It is necessary to know the users' characteristics in order to effectively utilize microblogs as social sensors. However, it cannot understand the users' characteristics, because user attributes are not often to the public in microblogs. For this reason, research on estimating user attributes in microblogs has been drawing attention. However, existing methods, which merely focus on the description contents in microblogs, do not take advantage of the characteristics in microblogs that transmit in real time to estimate users' attributes. This research proposes a method for classifying the users according to number of posts per unit time and estimating the occupation attributes by description contents, lifestyle and time zone of posts. Our demonstration experiments verify usability of the proposed method by comparing the existing methods of estimating merely using description contents with the proposed method of estimating using description contents and temporal characteristics.

1091 0 0 0 OA クマ外傷の4例

- 著者

- 加藤 雅康 林 克彦 前田 雅人 安藤 健一 菅 啓治 今井 努 白子 隆志

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.229-235, 2011-05-15 (Released:2011-07-23)

- 参考文献数

- 15

近年,クマの目撃件数が増加しており,クマが生息する山間部付近の病院ではクマ外傷を診察する機会が増加することが予想される。当院で過去2年間に経験したクマ外傷の4例を報告し,初期治療での注意点について考察する。クマ外傷は頭部顔面領域に多く,顔面軟部組織損傷の治療にあたっては,眼球,鼻涙管,耳下腺管や顔面神経などの損傷を確認し,損傷の部位や程度に応じてそれぞれの専門科と共同で治療を行うことが必要となる。また,細菌感染や破傷風の予防が必要である。当院で経験した4例と文献報告でも,創部の十分な洗浄と抗菌薬治療,破傷風トキソイドと抗破傷風人免疫グロブリンの投与により重篤な感染を生じることはなかった。しかし,頭部顔面の創部と比較して四肢の創部は治癒に時間がかかった。クマ外傷の診療にあたっては,顔面軟部組織損傷と感染症予防に対する知識が重要と考えられた。

747 0 0 0 健康食品「にんにく卵黄」によると思われる薬物性肝障害の1例

- 著者

- 岡本 欣也 三好 謙一 木科 学 藤瀬 幸 加藤 順 徳永 志保 的野 智光 法正 恵子 大山 賢治 岡野 淳一 前田 直人 孝田 雅彦 村脇 義和

- 出版者

- The Japan Society of Hepatology

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.748-753, 2012-11-25

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

症例は60歳代の女性.平成2X年5月中旬から全身倦怠感,嘔気が出現,7日後に皮膚黄染に気付いた.近医受診し,肝機能障害指摘され当科紹介入院.総ビリルビン7.8 mg/dL,AST 1441 IU/L,ALT 1753 IU/L,プロトロンビン時間33.2%で急性肝炎重症型と診断した.なお,血小板数も4.1×10<sup>4</sup>/μLと著明に減少していた.原因検索の結果,DDW-J 2004薬物性肝障害スコアリングで10点で,薬物性肝障害が疑われた.服用していた薬剤をすべて中止した.その後徐々に肝機能改善し,50日後に退院した.服用していた医療用薬剤および健康食品について薬剤リンパ球刺激試験を行ったところ,「にんにく卵黄」のみで陽性となった.日常的に摂取する食品由来の健康食品であっても,重篤な薬物性肝障害を発症する可能性が示唆された.<br>

685 0 0 0 OA 焼肉店での会食後に発生したE型肝炎ウイルス集団感染

- 著者

- 加藤 将 種市 幸二 松林 圭二

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.688-688, 2004-12-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 12 18

A patient died of fulminant hepatitis E in our hospital. To our surprise, a son of the patient was also infected with HEV. By executing a family study, it was revealed that 7 out of 13 relatives of the patient, all of whom had participated in a Yakiniku party, had infection markers for HEV. Our results corroborate previous report suggesting pig liver to be an important infection source in Hokkaido, Japan.

- 著者

- 加藤 清司 平野 眞

- 出版者

- 東海大学

- 雑誌

- 東海大学紀要. 課程資格教育センター (ISSN:09169741)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.69-77, 1993

In Japan, many public junior high schools have a rule on close-cropped for boys on the grounds for protection against a delinquency, good sanitation, and concentration in school studies as a part of guidance. Although many assert the rule to invide schoolboy's fundamental human rights, little study has been done on the pedagogical value of the rule. Recently, we attempted to clarify the effects of the rule using statistical analysis. Our working hypothesis was that if the rule had pedagogical effects, the prevalence of the rule in each prefecture would be associated with indices on those effects. We calculated single correlation coefficients of the prevalence of rule with some indices on pedagogical effects and also with indices on pedagogical environment or on regional characteristics. The prevalence of the rule in each prefecture was represented by that in the prefectural capital. After the single correlation coefficient analysis, the multiple correlation analysis was done using indices for which the single correlation coefficient with the pevalence was over 0.2. Of the indices of pedagogical effects, the mean score of the Entrance Examination Center test showed a weak but not significant negative correlation, especially physics and English. Ratio of long-term absentees due to illness and ratio of juvenile delinquent arrested under larceny offenses showed weak but not significant positive correlations. Other indices on pedagogical effects showed no correlations. None of the indices on pedagogical environment showed significant correlations. In indices on regional characteristics, ration of runaways showed a strong positive correlation (p=0.45), and perinatal mortality showed statistically significant positive and number of museums per population showed statisitcally significant negative correlations. According to the multiple correlation analysis, ratio of runaways, number of people per copy of the newspaper, perinatal mortality, number of museums per population and ratio of longterm absentees due to illness were selected and the coefficient of determination was 0.33. These results clearly disprove the pedagogical value of the school rule on closecropped hair for boys. Moreover, they suggested that the rule hinders them from developing their flexible thinking power. From the strong correlation of the ratio of runaways with the prevalence of the rule, it is suspected that the educational function of the family is impaired in regions where the prevalence of the rule is high. In conclusion, this rule has inverse educational effects, and its prevalence would be an index for educational incompetence of the family and school, or backwardness in culture.

485 0 0 0 OA 角膜反射を利用したスマートフォンの把持姿勢推定

- 著者

- 張 翔 池松 香 加藤 邦拓 杉浦 裕太

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.58-61, 2021-08-23

スマートフォンをユーザがどのように把持しているのかを測定することで,把持姿勢に合わせた画面表示や操作ボタン位置の自動切り替えが可能となり,ユーザに合わせたインタラクションが可能になる.本研究では,スマートフォンを操作する際に,角膜にスマートフォンの画面の光が反射して写る像を内蔵インカメラで撮影することで把持姿勢を推定する手法を提案する.角膜に反射したスマートフォンの像ではユーザが画面に指を置いている部分が影となって欠けるため,把持姿勢の推定が可能となる.本稿では,提案手法の精度を検証する実験を行った.

372 0 0 0 OA PC-8001の開発

- 著者

- 加藤 明

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.15, pp.15_58-15_65, 2010-11-25 (Released:2011-06-01)

- 参考文献数

- 3

338 0 0 0 OA 放射線教育へのPythonの活用—ICTの観点から—

- 著者

- 尾崎 哲 掛布 智久 加藤 太一

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- アイソトープ・放射線研究発表会 第58回アイソトープ・放射線研究発表会 (ISSN:24364487)

- 巻号頁・発行日

- pp.81, 2021 (Released:2021-09-06)

これまで、「大気圧GM管」をベースに、中学・高校における放射線教育に利用する目的で計数機能を付加したタイプなどを開発し、活用してきた。計数データのさらなる活用にはICT教育の観点が必要なことから、検出器からの音響信号をPythonで処理することにより、放射線の検出から波形のグラフ化、データファイルへの書き出しなどの基礎的な展開を試みた。

336 0 0 0 市民による歴史問題の和解をめぐる活動とその可能性についての研究

- 著者

- 外村 大 宮本 正明 猪股 祐介 坂田 美奈子 伊地知 紀子 菅野 敦志 岡田 泰平 松田 ヒロ子 加藤 恵美 中山 大将

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2017-06-30

本年度は、それぞれ分担研究者が担当する、過去の紛争、戦争、植民地支配等に起因する対立、葛藤の「和解」に関わる市民の活動についての、資料収集と整理、関係者からの聞取りを進めた。それぞれの研究内容については、適宜、報告を行い、その内容を相互に把握し、比較検討して各自の研究のうえでも参照している。整理に着手した資料のうちには、1970年代以降現在まで、戦後補償運動の各種市民運動、訴訟等に関わってきた市民活動家兼研究者が所蔵する大量の資料があり、これについては、2017年度中に、予備調査を行うとともにデータベース作成の準備を進めた。また、いくつかの重要な市民活動の担い手については、研究分担者全員ないし一般市民にも公開でヒアリングを行った(市民の活動についての関係者からの聞取りとしては、戦時動員の対象となり、死亡した朝鮮人の遺骨返還の活動を行う僧侶や「満蒙開拓」の史実を語り継ぐ活動に取り組むNPO法人理事などからの聞取りなど)。このほか、2018年4月に、脱植民地化と冷戦激化を背景に起きた大規模な住民に対する過剰弾圧、虐殺事件である、済州4・3事件が70周年を迎えるということもあり、それをどのように遺族らが記念し、「和解」を導き出そうとしているか等についても実情把握を進めた。その一環として、3月28~30日には分担研究者ら7名が済州島を訪れて、地元研究者との交流、遺族からの証言の聴取などを進めた。さらに「和解学」の創成をかかげて行なわれている、シンポジウム等にも、分担研究者は積極的に参加し、企画されている「和解学」の研究叢書の執筆の準備を進めている。

295 0 0 0 OA スギ花粉症患者の労働生産性と症状・QOLの関連— 2008年と2009年の比較 —

- 著者

- 南 由優 塩崎 由梨 加藤 千晶 伊藤 真貴 竹内 紀子 小柳 桃朱 荻野 敏

- 出版者

- Japan Rhinologic Society

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.481-489, 2010 (Released:2010-12-23)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 5 5

Japanese cedar pollinosis (JCP), an unfortunately common chronic breathing problem, interferes with cognitive function, impairing work productivity and inducing economic loss. We evaluated JCP impact on work productivity, QOL, and symptoms.Our study, conducted during Japan's peak pollen season, used questionnaires on work productivity and activity impairment allergy-specific (WPAI-AS) and Japanese rhino conjunctivitis QOL (JRQLQ).The pollen count in 2009-4067.5/cm2 was 3 times that in 2008-1468.4/cm2. Subjects numbered 227 (202 employees and 25 students) in 2008 and 308 (277 employees and 31 students) in 2009. Mean workplace absence was 0.9% in 2008 and 1.2% in 2009 and mean work efficiency loss 33% in 2008 and 42% in 2009. Mean classroom absence was 0% in 2008 and 1.5% in 2009 and mean study efficiency loss 33% in 2008 and 48% in 2009, showing a positive correlation between work productivity score, QOL, and symptoms. Work productivity decreased more in 2009 with increased pollen count.With the large economic loss due to pollinosis, both symptom severity and QOL must be improved to increase work productivity.

272 0 0 0 OA 「生まれないほうが良かった」という思想をめぐって

- 著者

- 加藤 秀一

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.298-313, 2004-12-31 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 11

ロングフル・ライフ (wrongful life, 以下WL) 訴訟とは, 重篤な障害を負って生まれた当人が, 自分は生まれないほうが良かったのに, 医師が親に避妊あるいは中絶の決断をするための根拠となる情報を与えなかったために生まれてしまったとして, 自分の生きるに値しない生をもたらした医師に賠償責任を要求する訴訟である.そこでは自己の生そのものが損害とみなされる.しかしWL訴訟は論理的に無意味な要求である.なぜならそれは, すでに出生し存在している者が, 現実に自分が甘受している状態と自分が存在しなかった状態とを比較した上で, 後者のほうがより望ましいということを主張する発話行為であるが, 自分が存在しない状態を自分が経験することは不可能であり, したがってそのような比較を当事者視点から行なうことは遂行的矛盾をもたらすからである.それにもかかわらずWL訴訟の事例は増えつつあり, 原告勝訴の事例も出ている.それだけでなく, WL訴訟と同型の論理, すなわち存在者があたかも非在者であるかのように語る〈非在者の語り=騙り〉は, 裁判以外のさまざまな文化現象の中に見てとることができる.そのような〈騙り〉は, 死の概念を一面化し, 死者を生者の政治に利用することで, 新たな死を召喚する行為である.

254 0 0 0 寿司職人に生じたアワビによる接触蕁麻疹症候群の1例

- 著者

- 木村 友香 加藤 敦子

- 出版者

- 一般社団法人 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会

- 雑誌

- 日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会雑誌 (ISSN:18820123)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.158-164, 2017-04-30 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 25

22歳, 男性。初診の2年前に寿司屋に就職し, 生の魚介類を扱うようになった。1ヵ月前に生のアワビ, クルマエビとアカエビを調理中に手に瘙痒感を伴う発赤が生じ, その後全身の瘙痒感, 呼吸困難感を訴え救急搬送された。その後も仕事を継続し, アワビとクルマエビを調理した際には, 時折手の瘙痒感や咳嗽を自覚する。アワビとクルマエビはいつも同時に扱うという。精査目的に当科初診した。血液検査ではアサリ, カキとホタテの特異的IgEがクラス2であった。プリックテストを施行し, 生のアワビで強陽性, 加熱したアワビ, 生のクルマエビ, 生のタコで陽性であった。アワビのプリックテスト中, 軽度の呼吸困難感が出現したが, 5分ほどで自然に軽快した。また, 生と加熱したアカエビを含むほかの各種魚介は陰性であった。タコは接触しても摂取しても症状は生じない。以上より, 生のクルマエビに対する接触蕁麻疹を合併したアワビによる接触蕁麻疹症候群と診断した。

247 0 0 0 OA VRChatにおける疑似身体接触が好感度とコミュニケーション難易度に及ぼす効果に関する調査研究

- 著者

- 加藤 優貴 長町 和弥 杉本 麻樹 稲見 昌彦 北崎 充晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.22-31, 2021 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 28

Pseudo physical contact is used for communication in virtual environments such as VRChat. We hypothesized that the pseudo physical contact could affect interpersonal impression and communication, and the interpersonal impression would be modulated by appearance of body or avatar type. To test these hypotheses, we performed a questionnaire survey for VRChat users (N=341). In results, interpersonal impression and communication difficulty were improved after the pseudo physical contact, but the avatar type did not modulate the interpersonal impression. These results suggest that the pseudo physical contact could improve the interpersonal impression and communication in virtual environments.

228 0 0 0 OA 打ち水による熱環境緩和作用

- 著者

- 加藤 琢磨 手計 太一 土屋 修一 山田 正

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.277-282, 2008 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

We carry out the microclimate field observation collaborated closely with local residents in the downtown of Tokyo in order to study the effect of watering on urban climatic environment. Local residents sprinkled recycled water which was rainfall and/or bath water in summer. Then we measured air temperature, humidity, solar radiation, aerosol number, wind velocity and wind direction all the day. We could observe atmospheric phenomena before/after watering. The following conclusions were obtained: 1) Air temperature at almost all observation stations were started to decrease immediately after watering started. Area-averaged air temperature declined by 0.5 deg. C. After Watering, it took an average time of 60 minitues to relapse to the air temperature immediately before the sprinkling. 2) Surface temperature of roadway decreased from 50 deg. C to 40 deg. C compared between before and after Watering. Assuming the surface of roadway could be black body, long-wave radiation declined from 620 W/m^2 to 510 W/m^2 compared between before and after watering. Heat environment mitigation action by watering could be divided into “fall of air temperature” and “restraint of radiation”.

222 0 0 0 OA 野生動物管理のためのフィールド調査法 : 哺乳類の痕跡判定からデータ解析まで

- 著者

- 浅利 裕伸 池田 敬 岩崎 亘典 岩下 明生 江成 はるか 江成 広斗 奥田 加奈 加藤 卓也 小池 伸介 小寺 祐二 小林 喬子 佐々木 浩 姜 兆文 杉浦 義文 關 義和 竹内 正彦 立木 靖之 田中 浩 辻 大和 中西 希 平田 滋樹 藤井 猛 村上 隆広 山﨑 文晶 山田 雄作 亘 悠哉

- 出版者

- 京都大学学術出版会

- 巻号頁・発行日

- 2015-03-25

希少種の保護や過増加した在来種・外来種の対策など、野生動物をめぐるさまざまな課題に応えるフィールド調査法。各動物の食性や個体数に関する既存研究をまとめ、地図の読み方やフィールド機材の使い方、糞や足跡をはじめとする動物の痕跡の識別法を具体的に示し、得られた情報から食性や個体数、生息地を評価する方法を体系的に解説する。

195 0 0 0 放射線被曝による継世代発がん

「放射線被曝による継世代発がん」に関して、ヒトにおいては、馬淵班員が広島・長崎の被爆者のF_1集団72,000人の調査を行った。1946-89年の死亡者中で白血病63症例、リンパ腫22症例を発見したので、詳しい診断を確認の上、授精前被曝との相関が調査できるようになった。基礎研究では、渡辺班員がC3H雄マウスに^<252>Cf中性子放射線照射することにより、ヘパトーマが非照射F_1(3%)の14倍の頻度で発生していることを発見し、野村実験を異なった系統マウスと原爆類似放射能で確認した。野村は、LTマウスにX線(3.6Gy)を照射することによりF_1に10倍の頻度で白血病が誘発されることを発見した。ICRマウスでは見られなかったことである。加藤班員は、これらF_1での発がんに関与した遺伝子のマッピングのため、TemplateDNAの多量、短時間処理法を確立した。佐々木班員はヒトにおける父親由来の突然変異としてRb遺伝子を調べ、Rb腫瘍細胞では80%の症例に+1g異常が観察されるが、9例中8例までが母親由来の1gが過剰になっていることが分かった。新しい発見であり、今後大きな問題になるだろう。藤堂班員は、紫外線によるDNA損傷のうち、がんや突然変異と深く関与してると思われる6-4産物を特異的に修復する酸素を初めて発見した。国内外で大きな反響を呼び、新聞誌上でも大きく報道された。英国核施設従業員(父親)の授精前被曝によりF_1にリンパ性白血病が相対リスク9.0(P=0.047)の高さで発生しているとの報告が1993年3月6日にあった(BMJ)。この報告は、Gardner論文と同じく野村のマウス実験と一致しており、より一層、ヒト疫学、マウスを用いた基礎研究が必要となる。また、内部被曝や低線量率長期被曝の精原細胞および卵細胞におよぼす影響がクローズアップされるようなった。

195 0 0 0 放射線被爆による継世代発がん

1.マウスを用いた継世代発がん:野村はLTマウスを用い精子および精子細胞期へのX線(5.04Gy)照射により、F_1マウス非照射群の約10倍の頻度でリンパ性白血病が誘発されたが、精原細胞期照射ではICRマウスと同様に白血病は誘発されなかった。本年度は、N5マウスを用いたところ、精原細胞期照射でも約6倍の頻度でリンパ性白血病が発生し、ICR,LTと異なる結果となった。白血病発生に系統差がある。また、渡辺は原爆放射能に近い線室の^<252>Cf(中性子66%)をC3H雄マウスの精子期あるいは精原細胞期に1回全身照射(O.5,1.0Gy)し、C57BL雌マウスと交配し、F_1を14.5ケ月後に屠殺したところ、いずれの群でも、肝腫瘍が約10倍も増加した。2.原爆被爆者の子供の死亡率調査:両親の被爆線量に伴う、全死因及び癌死亡の有意な増加は認められない。発癌率調査でも殆ど認められないであろう(馬淵)。3.継世代発がん機序:マウスにおける継世代発がんの遺伝様式はヒトでのRB遺伝子やp53遺伝子の変異によるがん発生と似ている。1)網膜芽細胞腫患者の突然変異の起源を調べると情報の得られた16例のうち15例までが父親由来であり、微視突然変異(RB1)では67%に欠失・挿入・塩基置換なとどの突然変異が認められた(佐々木)。2)継世代高発がんN5マウス家系においてもp53の変異が検出された(野村)。3)マウス肺腫瘍の発生には、その70%を決定する単一の優性遺伝子が存在し、マイクロサテライトマーカーを用い調べると、第六染色体上のK-rasより10cM遠位にありK-ras intron内に欠失が存在することも明らかにした(野村、加藤)。4)藤堂は、紫外線による損傷を持つDNAに特異的に結合する蛋白を2種見い出した。1つは(6-4)光産物に対する光回復酵素で、酵素蛋白の精製に成功し、この酵素が損傷DNAを元に形に修復する活性を持つ事を明らかにした。

188 0 0 0 OA 日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?―大腸3D-CT(仮想内視鏡)による1,300名の検討―

- 著者

- 永田 浩一 田尻 久雄 光島 徹 歌野 健一 高林 健 渡辺 直輝 赤羽 麻奈 加藤 貴司 平山 眞章

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.435-444, 2013 (Released:2013-05-21)

- 参考文献数

- 33

【目的】大腸3D-CTを用いて日本人とアメリカ人の大腸の長さを比較した.【対象】50歳以上の日本人とアメリカ人650名ずつ,合計1,300名を対象とした.【結果】全対象における全大腸の長さの平均は日本人とアメリカ人でそれぞれ154.7cm,158.2cm,(p値:0.003,効果量:0.17),S状結腸と直腸を合計した長さの平均はそれぞれ63.3cm,62.5cm,(p値:0.23,効果量:0.07)であった.世代別では,50歳代で全大腸の長さの平均は日本人とアメリカ人でそれぞれ153.2cm,155.6cm,60歳代で155.2cm,159.3cm,70歳代で161.8cm,165.2cmで,日米ともに世代が上がるにつれて有意に長くなった.【結論】日本人とアメリカ人の大腸の長さの差に実質的効果はみられずほぼ同等である.一方,日米ともに世代が上がるにつれて全大腸の長さは長くなる.

156 0 0 0 OA 研究者市場における文科系博士院生の就職要件 : JREC-INによる公募情報の分析

- 著者

- 橋本 鉱市 齋藤 崇德 加藤 靖子 千田 恭平

- 出版者

- 東京大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.61-86, 2013-03-10

The graduate schools in Japan have been expanding since 1990's. In this paper, we focused on the doctoral courses of humanities & social sciences which have been limited in research and analysis as compared with natural sciences and analyzed the employment qualifications in the academic market. To put it concretely, we conducted quantitative analysis of application qualifications by using the data of JREC-IN (Japan Research Career Information Network). Through this analysis, we 1) analyzed the employment situation of doctoral students in humanities & social sciences, 2) investigated the qualifications and employability expected in the academic market, and 3) extracted the prospective problems of the doctoral education in humanities & social sciences.

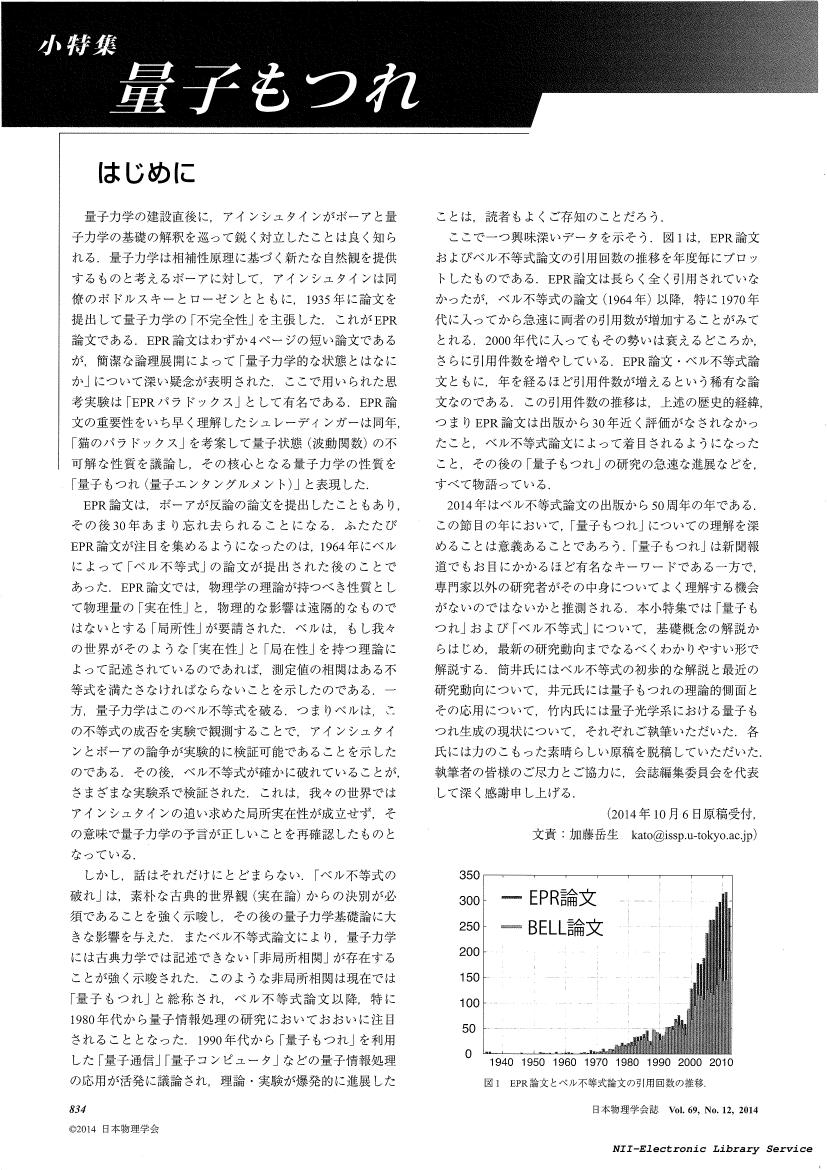

152 0 0 0 OA はじめに(<小特集>量子もつれ)

- 著者

- 加藤 岳生

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.12, pp.834-835, 2014-12-05 (Released:2018-09-30)