1 0 0 0 OA マタニティ・ハラスメントに対する意識調査

- 著者

- 市川 保子 中邑 まりこ 河合 麻美 飯高 加奈子 板垣 美鈴 大林 松乃 大和田 まりや 奥住 彩子 山田 紀子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0544, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】「PTママの会」(以下,本会)が発足し6年目を迎え,妊娠・出産・育児の過程において就労上での悩みが会員より多く寄せられている。マタニティ・ハラスメント(以下マタハラ)とは,働く女性が妊娠・出産を理由として職場で受ける精神・肉体的に不当な扱いをいう。今回,本会会員に就労におけるマタハラの意識・実態調査を行い,検討したのでここに報告する。【方法】本会会員330名を対象とし,全会員へ調査内容について説明,協力の意思を確認できた女性会員に調査を実施した。本会主催の勉強会(2013年4,2014年6月)参加者は即日回収し,その他会員にはE-mailを用いて調査を行い回収した(2014年7月から8月)。質問紙調査は無記名,選択回答および自由回答方式で実施した。調査内容は1)働く女性を保護する妊娠・出産に関する法律・制度について2)妊娠・出産・子育てに関する職場環境と心理3)マタハラの実情について聴取した。【結果】回答は66名より得られ,回収率は21%だった。1)働く女性を保護する妊娠・出産に関する法律・権利:全く知らない12.1%,法律・内容の一部を知っている54.5%,両方知っている33.3%であった。職場の妊娠・出産をする女性社員への支援制度:制度があり十分に活用している23%,制度は特にない25.7%,制度はあるが活用を推励する雰囲気ではなく,十分に活用されていない10.6%,制度はあるがよくわからない10.6%,無回答4.5%であった。2)妊娠・出産・子育てに関する職場環境と心理:在職中の妊娠では71.2%が不安を感じたと答え,仕事と育児の両立では60%が働きながら子育てしたいと答えた。また,他職員と対等に仕事ができない負い目を感じる30.7%,トランスファーや歩行介助等腹部への負担の心配が26%,妊娠を上司・他職員へ報告するタイミングに悩むが12.8%と多かった。3)マタハラの実情:マタハラを受けた経験有り42.4%,無し45.4%,無回答・妊娠未経験12.1%であった。自身の周囲で「職場にマタハラにあった人を見聞きした」の有無:有り48.4%,無し40.9%,無回答は10.6%となった。マタハラの内容:心無い言葉を言われた41.4%,相談できる職場文化がなかった17.0%で多かった。マタハラを受けた際の対応:家族に相談した28.9%,我慢した・相談しなかった23.6%,職場の上司・同僚・専門部署等への相談31.5%であった。マタハラが起こる原因:男性社員の妊娠・出産への理解不足22.9%,会社の支援制度設計や運用の徹底不足18.9%,職場の定常的な業務過多15.5%,女性社員の妊娠・出産への理解不足13.1%となった。【考察】本調査から,働きながら妊娠・子育てする権利が法律で守られていることを内容まで理解しているものは33%に留まった。職場で女性支援の制度を活用できているものは23%で,本会先行研究「理学療法士における妊娠経過の現状2011」では,70%以上の施設で妊娠に関わる業務軽減や配慮はあると回答を得ていることから,当事者が法律,制度を知ることと同時に,職場で制度を活用出来る体制作りがマタハラ回避の一手段になると考える。また,仕事と育児の両立を希望する者が60%を占める一方,マタハラ経験者は40%となり,働きながら妊娠した女性の25%がマタハラ経験者という報告(日本労働組合総連合)を上回る結果となった。マタハラの内容としては言葉によるものが多く,精神的な苦痛は社会的に表面化されにくい部分でもある。さらに,原因では他職員の理解不足,支援体制の活用不足が多かったことから,職場の妊娠・出産に対する理解,リスクマネジメント周知が重要であると考えられる。また,(公社)日本理学療法士協会(以下協会)が行った「女性理学療法士就業環境調査2010」では,妊娠・出産時のトラブルの有無で,切迫流産は25%,切迫早産は18%となっており,一般労働者の切迫流産17%,切迫早産15%(日本女性労働協会)より上回っている。これは,腹部等への負担を心配しながらも他職員と対等に仕事ができない負い目を感じる者が多く,女性理学療法士では無理をしやすい傾向があると推測される。これらの現状を踏まえ,協会においても妊娠経過や業務上リスクについて会員へ向けた啓発活動が重要であると考える。最後に,妊娠の経過は個々で異なるため,当事者と職場の相互理解を深めることが大切で,普段からの密な対話が必要といえる。【理学療法学研究としての意義】協会会員の40%が女性であり,働きながら妊娠・子育てをできる環境作りは必要である。本研究から得られた結果を共有することで,女性の就業継続や就労における質の向上について貢献できると考える。

1 0 0 0 OA CYP遺伝子多型解析の病棟業務への応用

- 著者

- 斉藤 嘉津彦 清水 瓊子 岡崎 正子 伊林 至洋 端 和夫 前野 康次郎 石井 清二 土橋 和文 島本 和明 戸田 貴大 黒澤 菜穂子 大和田 栄治 加藤 芳伸 大山 徹 梅津 有理 千田 道洋 有吉 範高 鎌滝 哲也 板谷 幸一

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.228-234, 2001-06-10 (Released:2011-03-04)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

In recent years, genome science has undergone radical changes and numerous advances have led to the development of its use in medical practice. In particular developments in pharmacogenetics have demonstrated that genetic polymorphism is responsible for inter-individual differences in the drug metabolism. This study was conducted to identify the genetic polymorphisms of CYP 2C 9 and CYP 2 C19 using PCR-RFLP, and the application of a gene analysis was investigated in TDM or pharmaceutical management and in counseling services for patients. In a patient with the following pharmacokinetic parameters for phenytoin, for Km=6.69 μg/mL and Vmax = 3.62 mg/day/kg, and a largely decreased metabolic activity of CYP 2 C9 compared to the general population, the genetic differences in CYP 2 C9 could be determined in genomic DNA based on the patient's peripheral blood. Based on this finding, the effective dose for medication was calculated and administered to the patient. In addition, during medical consultations, both written and oral information in an easily comprehensible form could be given to patients with genetic polymorphism. These procedures allow a for the careful matching of the patient to the right medication and dose. This study indicates the possible application of a genetic analysis of CYP to “Evidence-Based Medicine” in the field of pharmaceutical management in order to control the dosage in individuals and to improve patient counseling.

- 著者

- 大和田 広樹 鷺池 一幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【目的】体性感覚障害は単独に存在しても深刻な運動障害を生じ歩行,ADLに影響を及ぼす。現在,脳卒中後の感覚障害に対する治療プログラムのエビデンスは乏しく,有効な治療法が確立されていない。近年の研究で末梢神経電気刺激(PSS)を用いることで運動野の機能的な変化が生じた報告があり,感覚野も可塑性変化を生じる可能性があると考えられている。今回,重度感覚障害を呈する脳卒中患者にPSS治療とトレッドミル歩行を併用し,感覚障害が改善した症例を経験したので報告する。【症例】初発の回復期脳卒中患者で50歳代の男性。診断名は中脳背側脳動脈奇形による脳室内出血。症状が緩和したことで脳動静脈奇形流入動脈閉塞術を施行したがその後に左中脳大脳脚の虚血を合併した。BRSは下肢VI。表在感覚は脱失,深部感覚は軽度鈍麻で異常感覚を認めていた。著明な高次脳機能障害がなく認知機能も正常,歩行,ADLは自立であった。【方法】研究デザインはシングルケーススタディのABAデザインを用い,基礎水準期(A期)にPSS治療のみを30分,操作導入期(B期)はトレッドミル歩行と同時にPSS治療を30分実施した。撤回期(A2期)はPSS治療30分のみを行い,各期間を2日間実施した。評価はそれぞれ視覚的アナログスケール(VAS)を用いて実施直後,5分後,10分後,30分後,1時間後に行った。評価結果が良好であった治療方法を選択し,継続して行い経時的な変化を検討した。PSSの設定は矩形波,周波数10Hz,Burstモード,刺激強度は2~5mAに調整し,刺激部位は腓骨神経領域とした。トレッドミルは歩行速度を3.5km/hに設定した。【結果】A期のVASは直後(2/10),5分(2/10),10分(0/10),30分(0/10),1時間(0/10)であった。B期では(3→2→1→1→1/10)と軽度改善と感覚の維持がみられたが翌日には消失していた。A2期では改善の程度はB期と同様であったが,時間の経過とともに消失した。内省報告と主観的な効果の期待値からPSS治療とトレッドミル歩行を併用したアプローチを選択した。最終評価では初回と比較して(0→4/10)と変化がみられた。【考察】PSS治療は反復刺激により対側感覚野の活動が長期増強様の過程によりシナプス可塑性変化を誘導し,触覚や知覚,感覚運動処理の変調が生じるとしている。トレッドミル歩行では内側一次感覚運動野と補足運動野の酸素化ヘモグロビン濃度が増加することを報告している(Miyai)。このことからPSS治療とトレッドミル歩行を併用することで入力される感覚量,筋活動量が多くなり一次感覚野のみならず,一次運動野や補足運動野,背側運動野が活性化し脳の可塑性変化を増長させ感覚障害が改善したと考えられた。本症例は回復期段階で経時的な脳の可塑性変化によるとも考えられた。しかし併用介入後に短期間で改善したことは興味のある結果となった。今後は症例を増やしPSS治療の刺激パラメーターを一定にするなど感覚障害への有効な治療法として検証していきたい。

- 著者

- 大和田 俊之

- 出版者

- 慶應義塾大学日吉紀要刊行委員会

- 雑誌

- 慶応義塾大学日吉紀要 英語英米文学 (ISSN:09117180)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.143-156, 2005

This essay explores the diverse aspects of literary nationalism inHerman Melville's renowned essay, "Hawthorne and His Mosses" (1850).Whereas Melville champions the American writers and anticipates theemergence of "American literature," -which means that he persistsin the particular rather than the universal— he himself writes this essayanonymously and pretends as if he were "a Virginian Spending July inVermont." This auctorial strategy can be explained by the theory proposedby Benedict Anderson in his monumental work Imagined Communities(1991). According to Anderson, what differentiates the medieval era fromthe modern time is its sense of time. As the religious communities ofmedieval mind decline, the simultaneous sense of time has come to takeplace where a person can share the same sense of time with a total strangerliving far away. Anderson concludes that this "idea of 'homogeneous, emptytime'," to borrow from Benjamin, enabled to form the idea of nationalism.Then Melville, by disguising himself in the essay as a Southerner who hasnever seen Hawthorne, can be said to be reinforcing the idea of nationalismbecause of his anonymity.Another significant aspect of Melville's essay is that he compares the"excellent books" to "foundlings." Here, he seems to be suggesting thatthe authority of a literary work should be carefully denied. This contradictswith the idea of "possessive individualism" proposed precedently by WaiChee Dimock. However, by referring to the arguments of Ellen Weinauer,where she uncovers the new idea of "literary brotherhood" implied inMelville's works, we conclude that the disappearance of the author's namein Melville's essay not only makes it possible to establish the idea of literarynationalism, but also suggests an alternative way of possessing art.

1 0 0 0 OA ロボット間協調を容易に実現する並列論理型プログラミング言語の設計

- 著者

- 西山 裕之 大林 真人 大和田 勇人 溝口 文雄

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.620-631, 2001-07-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 2

This paper describes a concurrent logic programming language MRL for use in developing programs to cooper-atively control multiple robots. MRL describes actions of each robot and sensor as sets of logical formula. MRL enable us to easily implement complex tasks such as concurrency control, cooperation and negotiation between pro-cesses, and emergent event handling for multiple robots. We conducted an experiment on program development for paper delivery task by cooperation with mobile robots, manipulators and cameras to demonstrate the advantages of MRL programming framework. The results indicated that the MRL programs were more abstract and natural than conventional procedure-oriented programs, resulting in realization of flexible cooperation. Since MRL programs are compiled into C programs with little overhead, NIRL is useful as a multiple robot programming language efficient in both program execution and development.

- 著者

- 大和田 尚孝

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.721, pp.52-67, 2009-01-15

2009年1月1日、日本IBMのトップが9年1カ月ぶりに交代した。大歳卓麻社長兼会長(60)は代表権のない会長に退き、代わって橋本孝之取締役専務執行役員(54)が社長に就いた。 「日本の顧客のニーズにしっかり応えていきたい」。大納会も終わった2008年12月30日午後4時半から開かれた緊急会見で、新社長の橋本氏は顧客志向を繰り返し強調した。

1 0 0 0 OA 阪神地域における”赤水”湧水の分布:断層との関連について

- 著者

- 風早 康平 高橋 浩 佐藤 努 高橋 正明 大和田 道子 安原 正也 森川 徳敏

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

我々は2003年から阪神地域において,河川,水路等に現れる”赤水”の目視調査および水質調査を行っており,その分布の概要がわかってきたので報告する.”赤水”湧出の特徴として,比較的標高の高い六甲山麓部にも存在し,一部のものは石垣等から染み出している.これらは,ほぼすべて重炭酸型であり,pHが6-7の弱酸性のものが多くCO2が溶解していることを示唆する.”赤水”が赤褐色~オレンジ色を呈する理由は,湧き出し口でリモナイト(FeOOH)が沈殿することによる.この鉄は,地下水中にCO2があった場合に,岩石・鉱物が風化することにより地下水に溶解する.そして,浅所で酸化することにより赤褐色からオレンジ色を生じる.阪神地域では,地下から断層を通じて上昇する有馬型熱水が浅所でCO2を遊離し,気泡となったCO2が上昇し,浅層地下水を炭酸化すると考えられている.したがって,”赤水”の分布域は,有馬型熱水の上昇域に関連していると考えられる.”赤水”の分布が地下に伏在する断層と関連があるかどうか検討をおこなった.その結果,六甲,宝塚,須磨,仮屋沖(延長),芦屋,甲陽,西宮,伊丹の各断層と昆陽池陥没帯に関連づけられる”赤水”が存在していることがわかった.また,断層が存在していても赤水がほぼ見られない地域もあった.講演では,”赤水”調査の概要,産状を紹介し,詳細な分布・特徴について議論したい.

1 0 0 0 IR 医師の質問への応答としてなされる女性による問題提示 : 妊婦健診場面の観察から

- 著者

- 白井 千晶 大和田 裕美

- 出版者

- 静岡大学人文社会科学部

- 雑誌

- 人文論集 : 静岡大学人文社会科学部社会学科・言語文化学科研究報告 = Studies in humanities : annual reports of Departments of Social & Human Studies and Language & Literature (ISSN:02872013)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.59-75, 2018

- 著者

- 吉澤 亮 大和田 滋 前波 輝彦

- 出版者

- 日本メディカルセンター

- 雑誌

- 臨牀透析 (ISSN:09105808)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.1053-1058, 2014-07-10

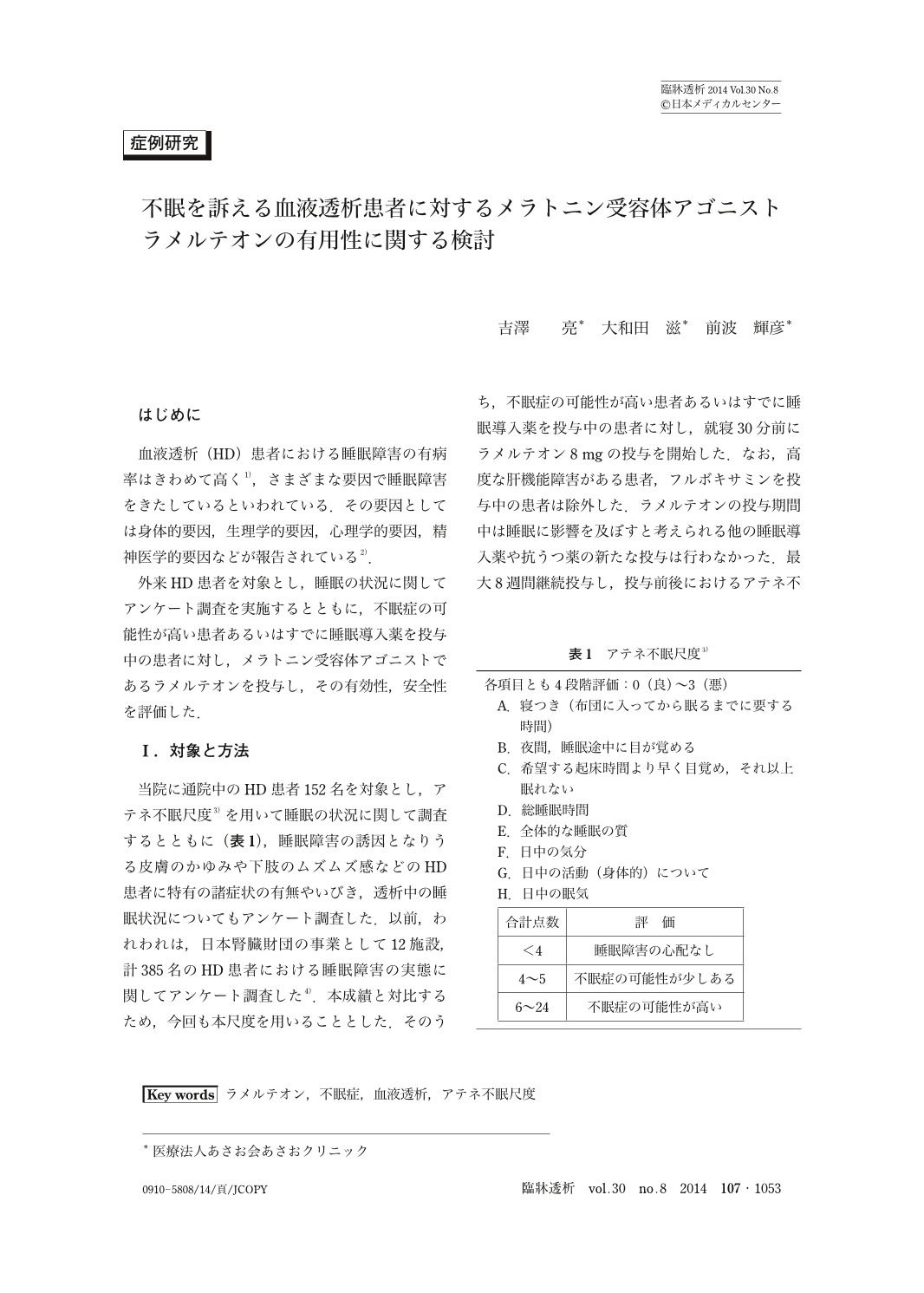

不眠を訴える血液透析患者に対するメラトニン受容体アゴニストラメルテオンの有用性について検討した。通院中の血液透析(HD)患者152例を対象とした。アテネ不眠尺度の合計点が6点以上で不眠症の可能性の高い患者は75例であった。また、ラメルテオン以外の睡眠導入薬をすでに服用している患者は36.2%(55例)であった。睡眠導入薬をすでに服用している患者または不眠症の可能性が高い54例を対象として、ラメルテオンを開始し、10例が脱落した。アテネ不眠尺度は、投与後有意な改善を認めた。他の睡眠導入薬が併用されていた36例中27例が減量もしくは中止が可能となった。午前、午後、夜間透析ともにアテネ不眠尺度は有意に改善した。

- 著者

- 大和田 隆夫 飯野 久栄 石間 紀男

- 出版者

- 農林省食品総合研究所

- 雑誌

- 食品総合研究所研究報告 (ISSN:03019780)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.p64-70, 1982-03

西瓜とメロンの糖および酸含量を測定し,同時に官能検査を行ない次のような結果を得た。1. 西瓜の酸は極めて少ないので,食味への寄与度は無視しうるとみなされ,従って糖によってのみ食味的品質が影響される。Bxより0.5を差し引くことによって,糖度の高い全糖の推定値が得られ,Bxが総合品質の指標となりうるとみなされた。総合的品質として合格するのはBx9.0以上のときであった。2. メロンは西瓜と同様に,酸が極めて少ないので,食味への与寄度は無視しうる。従って,全糖即ち,Bxによって食味的品質の指標となりうる。Bxより全糖を推定するための差し引き値は品種によって異なる。その差引値はプリンスメロンの場合,2.5,ルナ,アスコットメロンの場合は1.0であった。総合的品質として合格するのはBx10以上のときであった。

1 0 0 0 東京都立川市大和田遺跡

- 著者

- 立川市大和田遺跡調査会編

- 出版者

- 立川市教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 1983

1 0 0 0 IR 台風接近に伴う小地域の風

- 著者

- 大和田 道雄 三輪 英 橋本 寿朗

- 出版者

- 愛知教育大学地理学会

- 雑誌

- 地理学報告 (ISSN:05293642)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.32-44, 1981-07-01

1 0 0 0 OA 飛騨帯に産する変斑れい岩複合岩体のマグマ過程と形成場:

- 著者

- 上塘 斎 大和田 正明 加納 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.637-647, 2011-11-15 (Released:2012-03-18)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

飛騨帯は日本列島の骨格をなす地帯であり,主に各種深成岩類と高度変成岩類から構成される.飛騨帯中部地域の熊野川-長棟川地域には,飛騨帯の広域変成作用を受けた斑れい岩複合岩体が分布する.この複合岩体は火成岩組織をよく保存していることから,マグマ過程やマグマ形成場の検討に適している.本論文では,熊野川-長棟川斑れい岩複合岩体の産状と地球化学的性質について検討した.その結果,複合岩体を構成する全ての岩相はマグマ同士で共存し,それらのマグマは海洋プレートの沈み込む大陸縁辺部で形成されたと推察される.

1 0 0 0 OA 海洋におけるメタン生成細菌

- 著者

- 砂村 倫成 大和田 紘一

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology · The Japanese Society of Soil Microbiology

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.45-50, 1998-03-31 (Released:2009-10-05)

- 参考文献数

- 31

One of the gases which scientists have so much concern related to global warming is methane. Although amounts of methane release to atmosphere from ocean and coastal areas are not so enormous compared with wetlands and rice paddies, methane stock in the sediments is considered to be big amount. It means probably that methane produced by microbial activity is oxidized and recycled also by the aerobic and anaerobic microbial activity in the sediments and waters. Unfortunately, however, quite few information is now available on the methanogenic activity related to population of methanogenic bacteria and other groups of microorganisms. In this paper, we mentioned about our study on methanogenic bacteria conducted in the Japanese coastal waters and also reviewed the studies of them which have been done in various regions.

- 著者

- 岡野 孝雄 大和田 進 清水 公裕 須納田 豊 川手 進 浜田 邦弘 岩波 弘太郎 菅野 雅之 佐藤 啓宏 高木 均 小山 佳成 青木 純 森下 靖雄

- 出版者

- 北関東医学会

- 雑誌

- The KITAKANTO medical journal (ISSN:13432826)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.113-118, 2004-05-01

【背景と目的】肝細胞癌に対する経皮的なラジオ波焼灼術(以下RFA)は,局所療法として有効な治療法の一つである.しかし,横隔膜直下の肝細胞癌は,経皮的に超音波での描出や経皮的な穿刺が困難な場合がある.そこで我々は,胸腔鏡下に超音波プローブを用いてRFAを行い,その有効院と安全性を検討した.【対象と方法】2001年3月から2003年12月までに5症例,7回の胸腔鏡下ラジオ波焼灼術(以下TRFA)を行った.方法として,分離肺換気下に,胸壁の2ヵ所にトロカールを挿入し,それぞれ胸腔鏡と超音波プローブを挿入し,経横隔膜的に腫瘍を描出する.超音波プローブにほぼ垂直になるようにPTCD外套針を経皮的に挿入し,これをガイドとして,RF針を経横隔膜的に腫瘍内に穿刺し焼灼する.【結果】全例がHCV(+)の肝硬変であった.Child-Pughスコアは5〜7点であった.平均腫瘍径は2.4(2.0〜3.0)cm,セッション数は症例1の初回TRFA時に6回施行した他は,各3回であった.平均手術時間は180(90〜280)分,出血量は18(0〜50)mlで,平均術後在院日数は10.4(4〜22)日であった.合併症として,ポート部の熱傷を1例に認めた. RFA術後のダイナミックCTでは,全例で低吸収域となり,治療は有効であると判定した.5症例の平均観察期間は21(7〜33)ケ月であった.1例で術後の局所再発が疑われ,同部に2回同様の手技で治療した.1例に,異所性の再発を認め,動脈塞栓療法(以下TAE)を行った.脳梗塞で24ヶ月目に死亡した1例の他は,全例が無病生存中である.【結語】TRFAは,2つのportで行うことが出来,低侵襲で,繰り返し安全に施行可能であった.経皮的なRFAが困難な症例に対して,新しい治療法になりえる.

1 0 0 0 特集 EA大全--企業情報システムの救世主

1 0 0 0 IR 宮崎県産イタチの肺虫感染について

- 著者

- 芦沢 広三 野坂 大 立山 晉 村上 隆之 大和田 孝二

- 出版者

- 宮崎大学農学部

- 雑誌

- 宮崎大学農学部研究報告 (ISSN:05446066)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.p39-46, 1980-10

- 被引用文献数

- 1

宮崎県産イタチ36頭の肺を病理学的に検索した結果, うち3例に Filaroides martis と思われるものの集団寄生に基づく特異な結節病巣を検出した. 病巣の数は1頭につきそれぞれ3コ, 2コ, 1コであった. これらの結節型病巣は, いずれも肺内の太めの気管支(幹気管支・葉気管支及びその側枝のいずれか)とそれに平行して走る血管の管壁に密に接して位置する. 割面所見で数匹ないし数十匹の虫体が肺実質中に集団を成して寄生し, 寄生巣の外周は気管支・血管の管壁結合織の一部, 及び結節形成による周囲肺胞領域の圧迫により生じた幅狭い無気肺層で取り囲まれる. また集団寄生巣の内部には結合織が伸びて, 個々の虫体間に薄い隔壁を形成する.### ところで結節すなわち集団寄生巣内で成熟に達した虫体は, やがて寄生巣に接して位置する気管支系の管壁を突破し, 管腔の粘膜面に第1期子虫を放出する(すなわち本虫の発育環のスタートを切る). Stockdale et al. はイタチを用いての実験的観察により, F. martis は終宿主の血管(肺動脈枝)の外膜に沿うて肺内に進み, そこで気管支系との位置的関係を生じ, 最後に雌虫の尾部で気管支の粘膜を突破して子虫(第1期)を粘膜面に放出するのを確認した. 今回, れわれは自然例で気管支壁を突破中の虫体を認めたのは貴重なケースといえよう.### 供試イタチの肺には結節型病巣を形成する F. martis 以外に, 細気管支腔及び肺胞領域に寄生する肺虫も認められた. 細気管支腔に寄生する虫体は F.martis に類似するが, 肺胞領域の虫体はすこぶる小型の線虫で虫種は不明. これら虫種不明のものも含めると, 供試イタチ36頭のうち肺虫の寄生を認めたのは11例で, かなり高い寄生率(30.6%)である. 従来, 本邦では F. martis は北海道産イタチにのみ報告されており, 九州産イタチとしては今回の事例が最初である.Nodular foci due to aggregative parasitism of Filaroides martis was observed in the lungs of 3 out 36 weasels (Mustela sibirica itatsi and M. sibirica coreana) captured in Miyazaki Prefecture. The number of nodular foci was one in the first case (median lobe of the right lung), three in the second case (median and posterior lobes of the right lung and posterior lobe of the left lung), and two in the third case (posterior lobes of right and left lung). The nodes were the size of a rice grain to soybean, and especially posterior lobe of the left lung in the third case, the size of the node relative to that of the pulmonary parenchyma was considerably large. Microscopically, these nodular foci were located closely adjacent to the large bronchi (stem bronchus or lobar bronchi and its branches) and the vascular walls running parallel to the bronchi. Several tens F. martis were parasitic in the nodes in aggregation, and these were surrounded by bronchial and vascular walls (connective tissue) and by a thin atelectatic layer which was formed by the compression of the alveolar area as the result of node formation. The connective tissue extended toward the inner part of the nodular focus, and an extremely thin septum was formed between adjacent parasites.### The F. martis in the node (i. e., in the aggregative parasitic focus) that had attained sexual maturity broke through the bronchial wall that was adjacent to the parsitic focus, and discharged larvae onto the surface of the bronchial mucosa. This finding was confirmed by experimental observation by Stockdale et al., but confirmed for the first time under natural conditions in the present study.### Besides the F. martis that produce nodiformic foci, lungworms parasitic in the lumen of the bronchiole and alveolar area were observed. The worm that was parasitic in the lumen of the bronchiole is similar to F. martis, but was not accurately identified. The parasite in the alveolar area was a very small nematode, but the species is unknown. Parasitism of lungworms including the above unknown species was observed in 11 of the 36 (30.6%) sampled weasels, which is a high rate. In Japan, F. martis was reported to have been detected only in weasels native of Hokkaido, and present study is the first time to report this parasite in weasels native of Kyushu.

1 0 0 0 OA リガンドデータベースからの機械学習によるハイブリッドスクリーニング法の開発

リガンドデータベースを活用した機械学習によるたんぱく質と化合物の結合予測を行った。インシリコ創薬は薬として有望な化合物(リガンド)をコンピュータで選別する手法であるが、ここでは化合物の化学的性質をからSupport Vector Machine(SVM)による機械学習に加えて、化合物の構造を学習するInductive Logic Programming(ILP)を組み合わせ、予測精度の向上を図った。次に、がん放射線治療の副作用低減のためにp53標的放射線防護剤を候補化合物を予測することをターゲットにした。その成果はジャーナルや国際会議で発表した。