- 著者

- 増岡 秀一 大坪 寛子 小笠原 洋治 酒井 紀 小林 正之 海渡 健 吉田 真弓 関田 徹 佐伯 明子 西脇 嘉一 島田 貴 落合 成正

- 出版者

- 一般社団法人 日本血液学会

- 雑誌

- 臨床血液 (ISSN:04851439)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.156-158, 1995

Bilateral ankle skin ulcers developed in a 61-year-old man in the chronic phase of chronic myelogenous leukemia receiving hydroxyurea therapy. The circulating immune complex (anti-C<sub>3d</sub> antibody) was high in this case, but vasculitis was not observed in the pathological findings of biopsied skin materials. This association has been reported in patients who had chronic myelogenous leukemia or other myeloproliferative disorders and were treated with hydroxyurea. It is likely that skin ulcers are caused by hydroxyurea.

- 著者

- 島田 誠

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 学習院史学 (ISSN:02861658)

- 巻号頁・発行日

- no.47, pp.79-84, 2009-03

1 0 0 0 「平安京・京都研究集会」参加記

- 著者

- 島田 雄介

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.79-82, 2019-12

- 著者

- 楢原 理恵 島田 凉子

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.124-129, 2012

本研究の目的は,3交代制看護師のバーンアウトの重症度別の心身の症状の違いを明らかにし,看護師のバーンアウトの早期発見および対策についての示唆を得ることである.<br>総合病院の3交代制看護師133名に質問紙調査を実施した.調査項目は,精神健康調査票 (The General Health Questionnaoire以下GHQ30とする),Maslack Burnout Inventoryの日本語版 (以下MBIとする),職務意識の低下度とした.有効回答98名 (73.7%) を分析対象とした.バーンアウトの重症度として,バーンアウトが重症化するに従って職務意識も低下する<sup>1)</sup>との前提に基づいた先行研究での結果を本研究においても検証した上で,職務意識の段階を「バーンアウトの軽度・中等度・重度」と仮定した.バーンアウトの重症度と看護師の心身の症状の関連については,GHQ30下位尺度と情緒的消耗感の得点をピアソンの積率相関係数を算出した.その結果,「バーンアウトの軽度」には「身体症状」と有意な正の相関,「バーンアウトの中等度」にはGHQ30下位尺度全ての心身の症状との有意な正の相関,「バーンアウトの重度」には,「精神・神経症状」のみが有意な正の相関を認めた.よって,バーンアウトの早期発見や離職防止においては,看護師の身体症状に着目することが有効であることが示唆された.

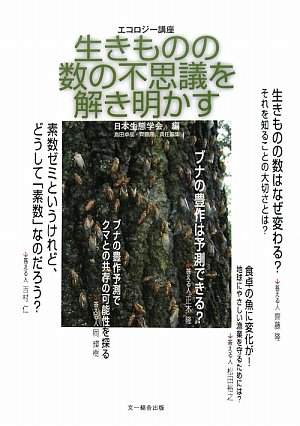

1 0 0 0 生きものの数の不思議を解き明かす

- 著者

- 日本生態学会編 島田卓哉 齊藤隆責任編集

- 出版者

- 文一総合出版

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 OA 過冷却水から成長する氷結晶の形態形成機構

- 著者

- 島田 亙 古川 義純

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.3, pp.249-257, 2002-05-15 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

過冷却水から成長する氷結晶は,最初は薄い円盤状に成長するが,やがて形態不安定を起こし,以後は樹枝状結晶として成長する.これらの氷結晶は厚さが非常に薄いため二次元的に扱われてきたが,現実の結晶は三次元である.そこでマッハツェンダー干渉計を用いて氷結晶の成長を“その場”観察した.得られた干渉縞から三次元的な形態を解析し,また形態不安定発生機構,円盤状・樹枝状の成長機構を調べた.円盤状結晶は二枚の基底面で挟まれており,基底面の成長が「界面キネティクス」によって律速されているのに対し,側面は「熱拡散」で律速されていた.また,形態不安定発生の臨界値は半径ではなく厚みであり,発生する揺らぎも円周上ではなく厚み方向の形状が先に非対称になることがわかった.一方,樹枝状結晶は一枚の平らな基底面と高次の曲面で構成されており,樹枝先端の成長速度は「熱・物質拡散」と「界面張力」を考慮した普遍法則と一致するが,先端曲率半径は一致しなかった.従って,過冷却水から成長する氷結晶の形態を理解するためには,上記の二要素に「界面キネティクス」を加えた三要素すべての考慮が必要であることが明らかになった.

1 0 0 0 OA 東洋治安策

- 著者

- 島田三郎, 鳥谷部銑太郎 著

- 出版者

- 毎日新聞社

- 巻号頁・発行日

- 1895

1 0 0 0 OA 米飯の老化感の客観的評価

- 著者

- 大田原 美保 畑江 敬子 島田 淳子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.9, pp.841-848, 1995-09-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 4

米飯の保存中の食味低下, すなわち米飯の老化感の客観的評価方法を検討し, 以下の知見を得た.(1) 官能検査により米飯の老化感を測定した結果, 一般的に家庭で食している米飯 (日本晴加水比1.5) レベルでは, 保存5時間ですでに有意に老化していると評価され, SEMによる微細構造も保存5時間で変化が始まっていた.(2) BAP法による糊化度と老化感の保存中の変化は, 特に保存初期において必ずしも対応しなかった.(3) 物性測定のパラメータを説明変数, 米飯の老化感を目的変数として変数増減法による重回帰分析を行った結果, テクスチュロメータのHと-Hを用いた重回帰式Y (米飯の老化感) =0.86X (H) -3.15X (H) -0.48 (R'2=0.87) によって米飯の老化感を精度良く予測できることが明らかとなった.

1 0 0 0 OA 揚げ物の品質に関与する要因について (第6報)

- 著者

- 島田 淳子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.120-124, 1974-04-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 3

アミノ酸が揚げ油の色や匂いに及ぼす影響について検討し, 次の結果を得た.1. アミノ酸添加により大豆油はやや黄色味をおびた.生じた匂いは一般的に生ぐさみをおび, あまり良い匂いではなかった.2. 新鮮油に対するアミノ酸の影響はあまり大きくなかったが, 加熱油の色に対する影響は著しく大きかった.すなわち, 200℃, 5hr撹拌加熱した大豆油で, グリシン0.02%を180℃10min揚げた場合の色の変化は, 新しい油でグリシン2%を180℃30min揚げた場合の色の変化に匹敵した.3. グリシンを油の0.02~0.5%揚げた加熱油は, その量の増加および温度の上昇に伴い著しく褐変が進み, 強い匂いとなり, 油中の2-ヘプテナールの割合が減少した.4. アミノ酸による着色の著しい油ほど, 油中の2-ヘプテナールの減少が顕著であった.

1 0 0 0 OA 妊娠初期に症状が悪化した膀胱子宮内膜症の1例

- 著者

- 青木 志保 島田 誠 井上 克己 永田 将一 斎藤 克幸 小川 雄一郎 松原 英司 前田 智子 菅原 基子 林 圭一郎 松本 祐樹

- 出版者

- 泌尿器科紀要刊行会

- 雑誌

- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.287-290, 2012-06

We report a case of vesical endometriosis that worsened during the early pregnancy period. A 37-yearold woman had been under treatment for endometriosis (including vesical endometriosis) by a gynecologist during the past 10 years. She was treated for sterility 1 year ago, and became pregnant through in vitro fertilization. In her 8th gestational week, she complained of gross hematuria at our hospital. Cystoscopic findings revealed some tumors that appeared worse than the last findings two years ago. In order to deny malignancy, transurethral resection of the bladder tumor was performed in her 12th gestational week. The pathologic diagnosis was endometriosis. She was able to stay pregnant, and delivered a girl. After delivery, cystoscopic findings revealed reduction of tumors. In most cases pregnancy cures endometriosis ; however, in this case symptoms became worse during the early stage of pregnancy. The reason for this contrary event is discussed.

1 0 0 0 ヒノキ人工林の林床における強度間伐後2年間の木本種動態

- 著者

- 島田 博匡

- 出版者

- 三重県科学技術振興センター林業研究部

- 雑誌

- 三重県科学技術振興センター林業研究部研究報告 (ISSN:13480510)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.1-12, 2006-03

- 被引用文献数

- 1

強度間伐後の人工林への高木性広葉樹の侵入や成長,それらに影響を与える要因を明らかにする目的で,46~50年生ヒノキ人工林において本数率50%程度の間伐を行う間伐区と行わない無間伐区をそれぞれ2箇所ずつ設け,間伐前,間伐後2年間に林床に出現する木本種の生残,成長を調査した。間伐後に間伐区での木本種本数は大幅に増加したが,針広混交化を考える上で重要な高木性広葉樹の本数はごくわずかであった。間伐2年後になって新たに出現した実生も多数みられたが,前年までに出現した実生の消失も多いために木本種本数は1年目とほとんど変わらず,樹高成長もごくわずかであった。これら要因として種子供給や林床の光環境,土壌状態などが更新,定着に十分ではなかったことが考えられた。シカの影響については調査期間中に新たに出現した個体に対する食害率は高くないため,現段階では踏みつけに起因する土壌攪乱により更新促進と実生死亡の両方に影響している可能性があると考えられた。

1 0 0 0 OA 腎尿細管のウラン濃集

- 著者

- 武田 志乃 小久保 年章 小西 輝昭 酢屋 徳啓 及川 将一 鈴木 享子 寺田 靖子 早尾 辰雄 井上 達也 西村 まゆみ 島田 義也

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第39回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-150, 2012 (Released:2012-11-24)

【はじめに】原子力発電で利用されるウランは腎毒性物質として知られている。原発事故をはじめ、劣化ウラン弾汚染や原子力資源獲得競争による環境負荷の懸念などを背景に、ウランの毒性影響に関心がもたれ、放射線防護の観点から早急な対応が求められている。これまで我々は、標的臓器である腎臓のウランの挙動を調べ、ウランが近位直尿細管に選択的に蓄積し、組織損傷を引き起こしていることを示してきた。本研究では、微小ビームを用いたウラン局在量解析により、毒性発現および尿細管再生期における尿細管におけるウラン局在を調べた。【実験】動物の処置:Wistar系雄性ラット(10週齢)に酢酸ウラン(天然型)を背部皮下に一回投与(0.5 mg/kg)した。ウランの分析:腎臓中ウラン濃度は誘導結合プラズマ質量分析により測定した。腎臓内ウラン分布および局所量の解析は高エネルギー領域シンクロトロン放射光蛍光X線分析(SR-XRF)により調べた。下流部位近位尿細管の検出:SR-XRF測定試料の隣接切片について下流部位近位尿細管に特異的に存在するグルタミンシンターゼの免疫染色を行った。組織影響観察: TUNELおよびPAS染色した。【結果および考察】投与1日目ウランは下流部位近位尿細管に分布した。管腔側の刷子縁へのウラン沈着は認められず、尿細管上皮には腎臓平均ウラン濃度の50倍程度のウラン濃集部位が検出された。投与8日目では下流部位近位尿細管上皮の脱落が観察されたが、15日目になるとダメージ部位には再生尿細管が出現した。15日目の腎臓平均ウラン濃度は1日目の12%に減衰した。尿細管上皮のウラン濃集部位は減少したが、数ミクロン四方程度の微小領域に1日目と同等のウラン局所量の部位も検出された。このようなウラン濃集がばく露後どの程度持続するのか、今後明らかにする必要があると考えられた。

1 0 0 0 OA 軽度認知機能障害と歩行速度低下により認知症の発症リスクは増加するか?

- 著者

- 土井 剛彦 牧迫 飛雄馬 堤本 広大 中窪 翔 牧野 圭太郎 堀田 亮 鈴木 隆雄 島田 裕之

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1520, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】歩行能力低下は軽度認知障害(mild cognitive impairment:MCI)や認知症を有する高齢者の問題点の一つとして認識されている。MCIは,認知症を発症するリスクが高い一方で,健常への改善も認められるため,認知症予防ひいては介護予防の対象として着目すべきであると考えられている。しかし,MCI高齢者において歩行速度低下を伴う場合に,認知症の発症リスクが増加するかについては未だ明らかにされていない。本研究は,縦断研究を実施し,歩行速度低下が認知症のリスクにどのような影響を与えるかをMCIに着目して検討することを目的とした。【方法】本研究は,National Center for Geriatrics and Gerontology-Study of Geriatric Syndromesの参加者の中から,2011年度に実施した調査に参加した65歳以上の者とし,ベースラインにおいて認知症,パーキンソン病,脳卒中の病歴がある者,MMSEが24点未満の者,診療情報が得られない者を除外した3749名を対象とした。ベースラインにて測定した歩行速度,認知機能,一般特性,服薬数,Geriatric Depression Scale,身体活動習慣に加え,医療診療情報から得られる追跡期間中の認知症の発症をアウトカムとした。歩行が1.0m/s未満の場合を歩行速度低下とし,認知症ではなく日常生活が自立し全般的認知機能は保たれているが,NCGG-FATによる認知機能評価で客観的な認知機能低下を認めた者をMCIとした。【結果】対象者3749名(平均年齢72歳,女性53%)を,歩行速度低下とMCIのいずれにも該当しない群(control群:n=2608),歩行速度低下のみを有する群(SG群:n=358),MCIのみを有する群(MCI群:n=628),歩行速度低下とMCIの両方を有する群(MCI+SG群:n=155)に群分けした。追跡期間中(平均追跡期間:42.7ヶ月)に認知症を発症した者は168名であった。目的変数に認知症の発症,説明変数に歩行速度とMCIによる群要因を設定し,その他の測定項目を共変量として調整した生存分析を実施した結果,control群に比べ,SG群(HR:1.12,95%CI:0.67-1.87)は認知症の発症との有意な関係は認めなかったが,MCI群(HR:2.05,95%CI:1.39-3.01)ならびにMCI+SG群(HR:3.49,95%CI:2.17-5.63)は認知症の発症と有意な関係性を有していた。【結論】MCI高齢者における歩行能力低下は認知症のリスクを増加させることが明らかになった。高齢者が認知機能障害を有する場合には,認知機能だけではなく歩行能力を評価し,適切なリスク評価を考慮して介入を行う必要があると考えられる。

1 0 0 0 名誉会員・谷重雄先生ご逝去 : ご逝去を悼む

- 著者

- 島田 良一

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- no.1421, 1998-04-20

1 0 0 0 つわり症状のある妊婦へのツボ刺激の有効性

つわり妊婦に対するツボ刺激のつわり症状の改善への有効性を明らかにすることを目的として,県内の病院の妊婦外来で同意の得られた妊娠16週までの妊婦48名(68名配布,回答率77.4%)を対象として,つわり症状尺度,東洋医学健康状態,属性等で構成される質問紙調査を実施した。このうち,同意の得られた妊婦12人を対象として,ツボの指圧を1回10分間連続3日間,実施した。その結果,48名の対象者の属性の年齢は30.5±4.4歳,身長158.2±5.3cm,体重51.4±7.8kgであった。1.つわり症状尺度:北河のEmesis Indexを一部改変し,悪心,嘔吐,食欲不振,唾液分泌,口渇の症状の各項目の0点〜3点を点数化し,合計点が15〜11点は重症,10〜6点は中等度,5〜4点は軽症と分類した。各項目は,悪心2.1±0.9点,嘔吐1.2±1.2点,食欲不振1.6±1.1点,唾液分泌1.2±0.9,口渇1.0±0.9であり,悪心が最も多く,1日に5〜10回感じている状態である。合計点は7.1±3.5点であり,治療を要するほどではないが,中程度の不快な症状を抱えながら日常生活を送っていると考えられた。2.東洋医学的身体の状態:明治鍼灸大学式東洋医学健康調査票による妊婦の身体状態は4つのタイプに分類された。(1)胃虚型(胃腸症状が強い),(2)肝熱型(イライラや胸脇が苦しいなどが強い),(3)痰湿型((1)に不眠多夢などが加わった),(4)は(1)〜(3)以外の型であった。48人中(1)は19人(39.6%),(2)は18人(37.5%),(3)は5人(10.4%),(4)は6人(12.5%)であった。従って,つわりのある妊婦に共通して用いるツボは内関,中?であり,タイプによって,足三里,胃兪,太衝,百会,膈兪,豊隆,太白などを組み合わせることが適切であると考えられた。3.ツボ刺激の効果:ツボ刺激は,腹式呼吸と印堂,内関,全息律つぼ群の3ヶ所のツボの指圧を1回10分間,連続3日間実施した。12人の妊婦のうち,11人の有効データを分析した。つわり症状尺度のスコアは,ツボ刺激の実施前5.0±4.6点,実施3日後3.3±2.8点となり,有意(paird t-test,p<0.01)に低下した。従って,ツボ刺激がつわりのある妊婦の症状改善に効果があることが示唆された。

1 0 0 0 OA 常磁性化合物の磁場中挙動の観察

- 著者

- 松山 之則 安岡 高志 尾形 吉成 島田 紘 城所 忠彦 光澤 舜明

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.180-182, 1992-03-20 (Released:2017-07-13)

1 0 0 0 OA ハイヒール歩行が膝関節運動へ及ぼす影響

- 著者

- 岩城 大介 出家 正隆 折田 直哉 島田 昇 細 貴幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Ab1083, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 一般に若い女性は,ファッション性のためハイヒールを履くことが多い.しかし,ハイヒール歩行は荷重中心軌跡の内側偏位,立脚中期での接触面積の減少などの影響があるとされ,このことからハイヒール歩行は非常に不安定であると考えられる.また,近年運動連鎖の観点から一関節の変化による他関節への影響が重要視されている.ハイヒール歩行は足関節の底屈強制により歩行周期を通して底屈位となるため,足関節の剛性が低下した不安定な状態で初期接地を行わなければならない.運動連鎖から考えてこの足関節での変化は,膝関節,股関節の運動へ影響していると考えられる.そのため本研究では,これらのハイヒール着用による足関節の変化が膝関節・股関節に及ぼす影響について検討した.【方法】 対象は健常若年女性8名(年齢22±0.63歳,身長161.1±3.8cm,体重50.3±3.9kg,)の左下肢4肢,右下肢4肢とした.測定には三次元動作解析装置(赤外線カメラ7台,VICON612:Vicon Motion System社,USA)と床反力計4枚(AMTI社,USA)を使用し赤外線カメラはサンプリング周波数120Hzにて,床反力計はサンプリング周波数500Hzにて赤外線カメラと床反力計を同期し,赤外線反射マーカーの動きと床反力を記録した. マーカー貼付位置はPoint Cluster法を参考に,直径14mmの赤外線反射マーカーを骨盤に6 個・下肢に23個,計29個のマーカーを貼付した.測定条件は10mの直線歩行を至適速度で行い,運動靴着用時とハイヒール着用時で5試行ずつ行った.なお,測定順序はランダムとした.また,ハイヒールは5cm高のものを使用した. 得られたデータはVicon Workstation(Vicon Mortion System社,USA),Vicon Bodybuilder(Vicon Mortion Systems 社,USA)を用いて処理した.Point Cluster法を用いて膝関節屈曲角度,内反角度,脛骨回旋角度,脛骨前方移動量を出力し,その後体節基準点の位置座標を用いて,股・足関節中心を算出し股関節角度,足関節角度を算出した.またPoint Cluster法によるデータは,すべて大腿骨に対する脛骨の相対運動として示した. 有意差検定は対応のあるt検定を用い,有意水準5%とした.【倫理的配慮、説明と同意】 実験に先立ち対象に本研究の目的と主旨を十分説明し,文章および口頭による同意を得た.なお,本研究は広島大学大学院保健学研究科心身機能生活制御科学講座倫理委員会の承認を得て行った.【結果】 運動靴歩行と比較してハイヒール歩行では,歩行周期を通して足関節底屈角度の増加,立脚終期・遊脚初期~中期での膝関節屈曲角度の減少,立脚初期・中期・遊脚終期での膝関節内反角度の増加がみられた.脛骨回旋角度,脛骨前方移動量,股関節屈曲角度で有意差はみられなかった.【考察】 まず,歩行周期全体を通して足関節底屈角度の増加がみられたことは,ハイヒールによる底屈強制が働いていることを証明している.また,立脚期の終わりから遊脚中期にかけて膝関節屈曲角度が減少したのは,ハイヒール歩行では足関節底屈強制のため立脚後期で前上方への十分な推進力が得られず,足部が床面の近くを通ることで膝関節屈曲角度が減少したのではないかと考えられる.立脚初期・中期・遊脚終期での内反角度の増加に関しては,ハイヒール歩行では踵接地から前足底接地にかけて,足関節内反から外反へ向かう運動を行う時間を稼ぐことができず,脛骨を直立化させる運動連鎖を起こすことができないため,内反角度が増加したのではないかと考えられる.この立脚期における内反角度の増加は膝関節内側のストレスを上昇させ変形性膝関節症のリスクとなるかもしれない. 今回股関節ではハイヒール着用による影響はみられなかった.これは,股関節が膝関節に比べてより体幹近位にあるため,足関節の変化による影響は膝関節で代償したためと考えられる.【理学療法学研究としての意義】 近年,女性の社会進出に伴いハイヒール着用の機会は増えてきている.ハイヒール歩行による運動学的変化は日常習慣性,反復性に軽微なストレスを蓄積し膝やその他の関節に筋骨格系の障害を及ぼすかもしれない.ハイヒール歩行の運動学的変化を知ることは生活指導や運動連鎖の観点からも重要であると考えられる.

1 0 0 0 OA 高齢入院患者におけるサルコペニアの実態調査と栄養,ADL能力および認知機能との関連

- 著者

- 平井 達也 吉田 大輔 島田 裕之

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.177-181, 2017 (Released:2017-05-02)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 1

〔目的〕本研究の目的は,高齢入院患者におけるサルコペニアの実態調査,サルコペニアと栄養,ADL能力および認知機能との関連を検討することである.〔対象と方法〕高齢入院患者60名(82.8 ± 7.5歳)を対象とし,SMI値からサルコペニア有症群と非有症群を分類した.調査項目は疾患名,入院病棟,入院期間,入院時血液生化学的検査,入院時ならびに調査時(2013年12月)FIM,MMSEとした.〔結果〕サルコペニア有症率の男女差はなく,病棟型別,疾患別の比較では有意差があった.ロジスティック回帰分析では入院時FIMが有意な変数であった.〔結語〕歩行が自立していない高齢入院患者のサルコペニアは入院時のADL能力と関連することが示唆される.