<p>スマトラオランウータンはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで絶滅危惧ⅠA類に指定される希少動物である。また,国内個体数が少ないことから,種の保存のために動物園で計画的に飼育下繁殖を進めていくことは重要である。そのために園間同士での個体の移動は必要なことである。一方で,動物の輸送には身体的および精神的ストレスが伴う。動物はストレス因子が極度の場合生理学的機能が激しく損なわれ死亡することがある。コルチゾールはストレスの指標となりうるホルモンであることから,尿を用いて非侵襲的にそれを測定した。昨年スマトラオランウータンの園内での新獣舎への移動,および園間またいでの移動が行われた。この際のストレスについて検証すべく,スマトラオランウータン雌1頭雄1頭を対象として,尿中コルチゾール濃度をEIA法を用いて測定し,その動態を追った。またそれと同時に行動観察を行い,行動と生理の面からそのストレスについて調べた。雌雄また園内と園間それぞれ,コルチゾール濃度および行動に変化がみられた。その結果からストレス要因およびストレス軽減要因について考察し報告する。</p>

5 0 0 0 OA 恒常的3色型色覚とされてきたホエザル属における種内L-Mオプシン多型の発見

- 著者

- 松下 裕香 太田 博樹 WELKER Barbara PAVELKA Mary 河村 正二

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第27回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.36, 2011 (Released:2011-10-08)

L-Mオプシンの対立遺伝子分化による種内色覚多型が一般的に存在する新世界ザルの中で、唯一ホエザル属は狭鼻猿類と同様にL-Mオプシンの遺伝子重複によって、種内で一様な3色型色覚を有していると考えられてきた。そのためホエザルは霊長類の3色型色覚進化を論じる上で重要な存在となっている。しかしこれまでに野生集団を対象にその色覚多型性を検証した例はなく、実際に集団内で一様な3色型色覚を有しているかは不明だった。そこで本研究ではホエザル野生集団に対し、L-Mオプシン遺伝子の多型性を検証することを目的とした。 そのために、まずコスタリカ共和国グアナカステ保護区サンタロサ地区で採集されたマントホエザル(Alouatta palliata)3群33サンプル及びベリーズ国モンキーリバー地区で採集されたグアテマラホエザル(A. pigra)5群44サンプルの糞試料からDNAを抽出した。次にLまたはMオプシン遺伝子の欠失した個体を探索するため、L及びMオプシンの最大吸収波長に大きく関与するアミノ酸サイトの存在するexon 5の塩基配列解析を行った。各サンプルについてexon 5のPCRを行ったところ、マントホエザル11サンプル、グアテマラホエザル7サンプルでexon 5配列の増幅に成功し、それらにつきダイレクトシークエンシングとクローニングによる塩基配列の確認を行った。 その結果、LまたはMオプシンの欠失した個体は存在しなかったが、マントホエザルの1個体及びグアテマラホエザルの3個体でexon 5がLとMのhybridになっていることを発見した。このうち、視物質の最大吸収波長に関わる変異をマントホエザル1個体、グアテマラホエザル2個体に検出した。今後さらにサンプル規模を増やし、また、検出されたhybridオプシンがホエザルのL及びMオプシンの最大吸収波長からどの程度シフトするのかをin vitroでの視物質の再構成による吸収波長測定を行うことで検証していく必要はある。しかし塩基配列解析に用いたものがわずか18サンプルにも関わらず、4個体のhybridオプシン遺伝子を持つ個体が検出されたことから、ホエザルがこれまで考えられていたように種内で一様な3色型色覚を有しているのではなく、種内に高頻度で色覚多型が存在する可能性が高いことが考えられる。

4 0 0 0 OA タイ王国に生息する野生ベニガオザルで観察された射精を伴うオス間交渉の事例報告

- 著者

- 豊田 有 石垣 竜 嶌村 泰人 河合 よーたり 長屋 良典 丸橋 珠樹 MALAIVIJITNOND Suchinda

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.81-85, 2019 (Released:2020-02-14)

- 参考文献数

- 13

The stump-tailed macaque, Macaca arctoides, is the most distinctive in its genus with respect to reproductive anatomy and sexual behavior. Male-male mounting behaviors have been mentioned in many reports; however, ejaculation has not yet been recorded. Herein, we report a very rare case of ejaculation in the context of male-male mounting in wild stump-tailed macaques in Khao Krapuk Khao Taomor Non-hunting Area, Thailand. The behavior was observed during documentary filming of the animals. Daily observations were conducted for 28 days from July 4th to 31st, 2018, from 8 am to 6 pm. This rare behavior was documented on July 12th, while following and filming the Wngklm group. A young male of this group, WKM-M33, and a young male of another group (Fourth group), FTH-M33, started mounting. Initially, this mounting seemed to be social interaction in the context of a group encounter. However, after a thrust of a few seconds, the mounter, WKM-M33, exhibited ejaculated-like behavior. The mountee, FTH-M33, exhibited teeth-chattering behavior and touched the mounter's genital area. After completion of the mounting, whitish semen dropped to the ground and was eaten by WKM-M33. Then, WKM-M33 squeezed out sperm from the erect penis and ate it. We were therefore convinced that the mounter, WKM-M33, had ejaculated at the time of mounting. Although it is dificult to draw a definitive conclusion because it is a single case report, we propose two possible interpretations: 1) accidental case owing to extreme tension from group encounters during social interaction or 2) homosexual behavior between males with little access to females.

4 0 0 0 OA ボノボのメスの社会的・性的交渉における相手選択の傾向

- 著者

- 横山 拓真 橋本 千絵 古市 剛史

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第36回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.22, 2020 (Released:2021-04-23)

ボノボは類人猿の中で唯一、メス中心社会を築いている。メスの社会的順位はオスと同等またはそれ以上であり、社会的交渉や性的交渉、遊動の主導権はメスが握ると言われ、このようなメスの特徴が平和的な社会を維持するのに重要だとされている。またボノボは、交尾を繁殖目的だけではなく、食物分配のために行うなど、社会的機能を含むことがあり、メス同士では「ホカホカ」と呼ばれる特徴的な社会的・性的交渉が観察される。さらに、ボノボのメスには「ニセ発情」と呼ばれる、排卵を伴わずに性皮を腫脹させる特徴的な生理状態がある。チンパンジーと比較すると、ボノボは社会構造、社会的・性的交渉、メスの生理状態において大きく異なる特徴を持つ。 これまでの遺伝的研究では、ボノボの子どもの50%以上はアルファオスの子どもであるため、高順位オスは効率的に交尾を独占しているだろうと言われていた。一方で、行動観察からは、ボノボは常に複数のメスが同時に性皮を腫脹させているため、高順位オスは交尾を独占できないだろうとも言われていた。また、「ホカホカ」は社会的緊張の緩和や順位誇示など、複合的な機能があると考えられてきた。しかし、ボノボの社会的・性的交渉をメスの生理状態と行動学の見地から分析した研究は少ない。 本研究では、コンゴ民共和国ルオー学術保護区にて、ボノボの交尾と「ホカホカ」における相手選択の傾向と、メスの生理状態との関連を分析した。その結果、高順位オスは相手のメスの生理状態に関わらず、独占的に交尾をしている傾向が見られた。また、「ホカホカ」では、高順位メスが誘いかけることが多く、他の調査地で見られるような、マウントポジションを取ることによる順位誇示は行われていないことが明らかになった。

4 0 0 0 OA 類人猿にも妊娠出産痕があるのか~類人猿における骨盤の耳状面前溝~

- 著者

- 久世 濃子 五十嵐 由里子

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第30回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.58-59, 2014 (Released:2014-08-28)

ヒトでは、骨盤の仙腸関節耳状面前下部に溝状圧痕が見られることがあり、特に妊娠・出産した女性では、深く不規則な圧痕(妊娠出産痕)ができる。妊娠時に仙腸関節をつなぐ靭帯がゆるみ、出産時に軟骨が破壊されることで、妊娠出産経験のある女性で特徴的な圧痕が形成される、と言われている。直立二足歩行に適応して骨盤の形態が変化し、産道が狭くなった為にヒトは難産になった、と言われている。妊娠出産痕もこうしたヒトの難産を反映した、ヒト経産女性特有の形態的特徴であると考えられてきた。しかし、妊娠出産痕と異なるタイプの圧痕は、男性や未経産の女性でも見られ、その形成要因は明らかではない。またヒト以外での種で、耳状面前下部に圧痕があるかどうかを確かめた報告はない。そこで本研究では、圧痕がヒトに特有な形質なのか否かを明らかにし、圧痕の形成要因について新たな知見を得ることを目的とした。博物館等に収蔵されていた動物園由来で妊娠出産等の履歴がわかる大型類人猿3属(ゴリラ:7個体、チンパンジー:15個体、オランウータン:10個体、合計33個体)の耳状面前下部を観察し、圧痕の有無や、その形状を調べた。その結果、ゴリラとチンパンジーの雌雄で、耳状面前下部に圧痕がある個体が観察され、特にゴリラでの溝の出現頻度は71%と高かった(チンパンジー40%、オランウータン20%)。またゴリラの経産雌1個体とチンパンジーの経産雌3個体で、ヒトの妊娠出産痕に近い、不規則な形の圧痕が観察された。以上より、耳状面前下部の圧痕はヒト特有のものではなく、大型類人猿に共有される形質であることが初めて明らかになった。大きな体で体幹を垂直にした姿勢をとることが多い、大型類人猿の形態や運動様式が、骨盤に負荷をかけることで圧痕が生じている可能性がある。今後はさらにサンプル数を増やし、圧痕の形成要因等について考察を深めることを計画している。

ヒト(<i>Homo sapiens</i>)はその脳サイズから予測されるよりも11ヶ月早く、未熟な状態の赤ん坊を産む。この現象は生理的早産と呼ばれ、ヒトの新生児が出生後しばらく未熟な状態で胎生期の脳発育スピードを維持し、大きな脳を成長させる現象(二次的晩成)と関連している。つまり生理的早産は、ヒトにおける脳進化と直接関連するライフヒストリー上の重要なイベントである。<br> ヒトは直立二足歩行をするため骨盤幅と産道が狭いが、一方で脳を大きく成長させる強い淘汰圧を受けたために、生理的早産および二次的晩成が進化したと考えられている。つまり胎児の脳が大きくなりすぎて産道の通過が不可能になる前に、未熟な状態の赤ん坊を分娩するのである。人類史における生理的早産の起源を探求するため、これまで化石から新生児の脳サイズや母親の産道サイズを推定する試みがなされてきた。しかし不完全な化石の復元や年齢推定の誤差、身体サイズの個人差といった不確定要素があるために、この手法での問題解決には限界がある。本発表では、我々がホモ・フロレシエンシス(フローレス原人)の頭骨化石を研究している際に着想した、新しい研究法の可能性について論じる。<br> フロレシエンシスのタイプ標本の頭骨に認められた変形性斜頭(deformational plagiocephaly:DP)は、現代人にしばしば認められる頭骨変形の一形態で、新生児の頭骨が未発達で柔らかいため、頸部筋群も未発達で頭の位置をうまくコントロールできない赤ん坊の頭が、就寝時に床反力によって歪むことに起因するとされる。そうであるなら、この変形は二次的晩成の進化に伴って顕現してきた可能性が高く、DPの存在は化石人類において二次的晩成が存在したかどうかを吟味する際の直接的指標となる可能性がある。

4 0 0 0 OA ミズキ科ヤマボウシの集合果形質の進化と種子散布者

- 著者

- 峠 明杜

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第32回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.56, 2016-06-20 (Released:2016-09-21)

固着性である植物は、子を残して分布を広げるために種子を散布する。種子と果実は種子散布の様式に従ってその形態を発達させてきた。よって種子や果実の形態はその植物の種子散布様式を反映していると考えられる。本研究で対象としたミズキ属は、大半の種が小さな単果を付けることから鳥散布とされている。しかし、日本に自生するミズキ属の中でヤマボウシ(Cornus kousa)だけが集合果という特殊な果実形態をとる。ミズキ属の系統関係から単果が祖先的な形質、集合果形質は派生的な形質であることが知られており、集合果形質の獲得はサルによる種子散布が原因であると長らく考えられてきたが、そのことを実証するような研究はされていない。本研究では宮城県金華山島のニホンザル(Macaca fuscata)がヤマボウシの種子散布にどれほど寄与しているかに注目し、ヤマボウシにとっての最適な種子散布者像や集合果形質の進化的背景を明らかにしようとした。結果として、ヤマボウシの果実は熟すとすぐに木から落ちること、ニホンザルはヤマボウシ果実を樹上ではたくさん食べるが地上に落ちた果実はほとんど食べないこと、ニホンザルが未熟果でもよく食べて種子を噛み割ってしまうことなどが明らかになった。鳥類による果実食は2度あったが種子を飲み込むような行動は見られなかった。金華山島に生息する大型・中型哺乳類はニホンザルとニホンジカのみと哺乳類層が貧弱であるが、そのような環境では確かにニホンザルが最も種子散布者として貢献していると考えられる。しかしヤマボウシが熟果をすぐに落とす一方、ニホンザルが落果をほとんど食べないことから、集合果形質の進化にニホンザルが関与したとは考えにくい。集合果形質の進化に寄与した最適な種子散布者像としては地上生の哺乳類が考えられるが、本研究ではそれを実証することはできなかった。より哺乳類層の豊かな地域で調査する必要がある。

4 0 0 0 OA 新潟県における積雪がイノシシに与える影響

- 著者

- 清水 晶平 望月 翔太 伊豫部 勉 山本 麻希

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2013 (Released:2014-02-14)

イノシシ (Sus scrofa)は他の大型哺乳類と比較すると,足が体重と比べて短い.そのため,雪が深いと活動が困難となり,積雪 30cm以上の日が 70日を超える北陸~東北地方には生息できないと考えられていた.しかし,積雪量が 4mを超える 新潟県十日町市では,1995年頃からイノシシの生息痕が報告されている.新潟県では 1978年にはイノシシの生息は確認されなかったが,2003年に生息が確認され,2004年度は 20頭だった捕獲頭数が,2011年度には 791頭まで急増した.そこで本研究では,新潟県で定着しつつあるイノシシの分布に積雪が与える影響を評価し,今後の分布域拡大における積雪の影響について考察した. 本研究では,国土数値情報のデータと,LANDSATから作成した独自の土地被覆図を使用して分析を行った.捕獲頭数は,水稲共済損害評価に係る獣害申告データ(NOSAI)を使用した.ハンターマップの 5kmメッシュごとに,広葉樹林,針葉樹林,水田,畑地,鳥獣保護区,都市域,河川(各々の項目が占めるメッシュ内の面積),積雪量等の地形情報を GISアプリケーションを利用して抽出した.メッシュ内の捕獲頭数を従属変数とし,イノシシの行動に影響を及ぼすと予想される環境要因を独立変数として選択し,ポアソン分布を仮定した一般化線形モデルを作成した. その結果,捕獲頭数の多いメッシュでは,メッシュ内の広葉樹林・針葉樹林・畑地・鳥獣保護区の面積が多く,水田・都市部の面積と積雪量が少なかった.この結果から,イノシシは積雪量の少ないエリアに多く分布していること,比較的積雪量の少ない海岸寄りの林縁付近に位置する水田が被害にあいやすいことが示唆された.本結果と過去の積雪量と被害の拡大状況,捕獲効率等の結果から,今後のイノシシの分布拡大に積雪が与える影響について考察を行う.

- 著者

- 中川 尚史

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- pp.33.012, (Released:2017-12-27)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 金森 朝子

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- pp.35.003, (Released:2019-06-26)

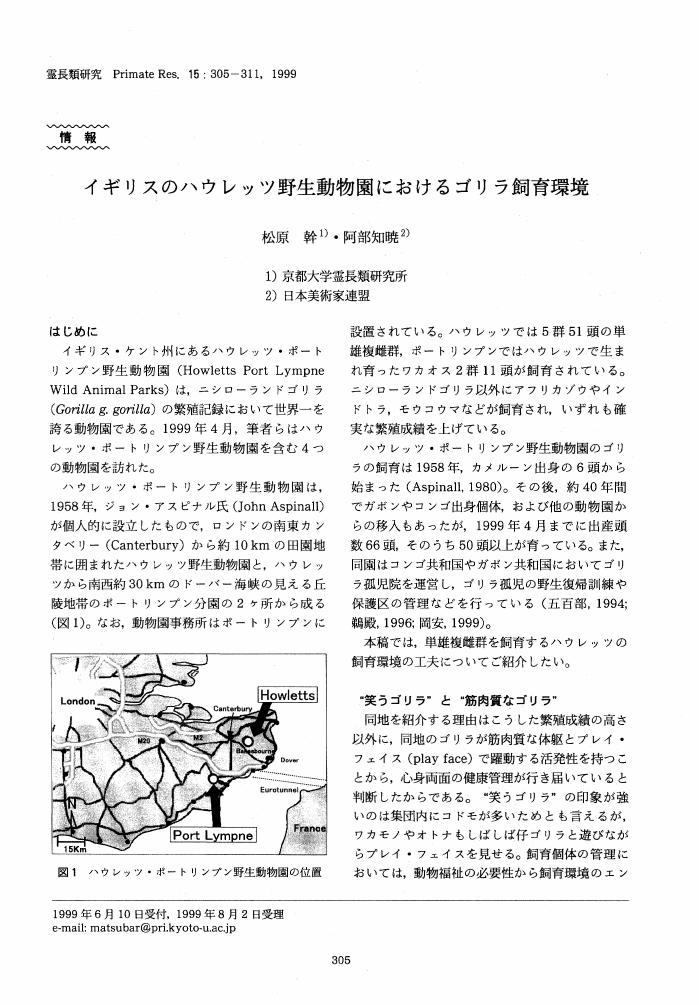

4 0 0 0 OA イギリスのハウレッツ野生動物園におけるゴリラ飼育環境

4 0 0 0 OA マカクのさるだんご形成における社会的な複雑さ

- 著者

- 小川 秀司

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.143-158, 2010-12-20 (Released:2011-02-01)

- 参考文献数

- 31

I studied huddling groups of Japanese macaques (Macaca fuscata) in the Arashiyama E troop at the “Arashiyama Monkey Park Iwatayama” in Kyoto, central Japan. Japanese macaques made physical contact with other individuals and formed huddling groups when air temperatures were low. The 99-101 adult females and 26-36 adult males in the study troop formed 345 huddling groups during 42 scan samplings in the winter of 2001, and 376 huddling groups during 52 scan samplings in the winter of 2002. The average size of huddling groups was 2.34 (range: 2-7) individuals in 2001, and 2.31 (range: 2-6) individuals in 2002. There was no huddling group of two males. Females more frequently huddled with females than with males. Two maternal kin related females huddled more frequently than unrelated females did. Mother-daughter pairs huddled most frequently. Two individuals usually huddled ventrally-ventrally, ventrally-laterally, and ventrally-dorsally. The distribution of huddling group sizes shows that the approaching individuals did not choose a particular size of huddling. However, the approaching individuals chose locations where they simultaneously contacted with two individuals 1.5 times more frequently than locations where they contacted with only one individual. This choice made the shape of huddling groups triangular and diamond-shaped more frequently than expected. By decision making of each individual, specific patterns emerged in the shape, composition, and position of each individual in huddling groups. As well as huddling behaviors, two and more primate individuals were involved in various social interactions. During the interactions, primates make their decision based on complex cognitive mechanisms and non-linear functions, compete and cooperate with the same opponents in their troop, and predict and manipulate the opponent’s behavior. These traits in social interactions among primates might make their society more complex and interesting.

3 0 0 0 OA アッサム及びチベットモンキーのブリッジングと他の親和的行動

- 著者

- 小川 秀司 CHALISE Mukesh K. MALAIVIJITNOND Suchinda KOIRALA Sabina 濱田 穣

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第33回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.66-67, 2017-07-01 (Released:2017-10-12)

マカク属における社会行動の進化を考察するために,アッサムモンキー(Macaca assamensis)とチベットモンキー(Macaca thibetana)のブリッジング行動や他の親和的社会行動の種類や頻度を比較した。アッサムモンキーは(1)タイのチェンライにあるTham Pla寺院(北緯20°20′,東経99°51′,高度843m)で2009~2012年にと,(2)ネパールのカトマンドゥー近郊のShivapuri-Nagarjun国立公園西部のNagarjun地域(北緯27°44′,東経85°17′,高度1300~2100m)で2014~2015年に,チベットモンキーは中国安徽省の黄山(北緯30°29′′,東経118°11′,高度700~800m)で1991~1992年に,餌づけされた複雄複雌郡内の数頭のオトナオスとオトナメスを交尾季と出産季にそれぞれ各10時間個体追跡した。ブリッジング行動は,チベットモンキーと(1)タイのアッサムモンキーにおいて観察されたが,(2)ネパールのアッサムモンキーにおいては観察されなかった。(ブリッジング行動とは,2頭のオトナが一緒にコドモを抱き上げる行動であり,その際オトナは抱き上げたコドモの性器をしばしば舐めたり触ったりする。コドモを抱いているオトナに別のオトナが近づいていって行われる場合と,あるオトナが抱いたコドモを別のオトナに運んでいって行われる場合がある。)また,オトナオス間のペニスサッキング行動は,チベットモンキーにおいて観察されたが,(1)と(2)両国のアッサムモンキーにおいては観察されなかった。アッサムモンキーとチベットモンキーが含まれるマカク属のシニカ種群においては,まずアッサムモンキーのうちの東の分布域に生息する個体群においてブリッジング行動が生じ,そこから分岐していったチベットモンキーにおいてはさらにオトナオス間のペニスサッキング行動が加わったと考えることが可能であろう。

3 0 0 0 OA 霊長類・哺乳類としての人間の社会性とその進化的起源

- 著者

- 松沢 哲郎

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会

- 巻号頁・発行日

- pp.18, 2013 (Released:2014-02-14)

- 参考文献数

- 2

チンパンジーの研究を日本とアフリカでおこなってきた.日本の研究室での認知研究から,チンパンジーには人間よりも優れた瞬間記憶能力のあることがわかった.しかし人間のように言語的シンボルを習得することは容易ではない.彼らの知性が実際にどう使われているかをアフリカの野外研究でみると,道具使用など文化的伝統がみつかった.「教えない教育・見ならう学習」を通じて,親から子の世代へと文化が受け継がれる.しかし詳細にみると,人間ほどには模倣ができない.積極的に教えることも無い.こうした事実をつなぎあわせると,人間に固有な「想像するちから」の存在が見えてきた.チンパンジーは基本的には「今」「ここ」「わたしひとり」という世界に生きている.しかし人間は,眼の前にないものに思いをはせ,遠く離れた者に心を寄せる.自分が生まれる前のできごとを記憶にとどめ,自分が死んだ後の未来にまで思いをめぐらせる.この世界にわたしひとりで生きているわけではない.親やなかまと助け合う暮らしが欠かせない.食べ物を分かちあう.経験や体験や感動を分かちあう.その蓄積としての知識や技術や価値を分かちあう.人間が固有に発達させた言語という認知機能の本質は,「個人の経験を, ①持ち運べる, ②他者と分かちあえる」ということにある.自分が見たもの聞いたことをもって帰って仲間と分かちあう.言語を通じて経験を共有する.他者と協力する,他者に手を差し伸べる,お互いに助け合う,そうした人間に固有な社会性が進化の過程で育まれてきた.その基盤にあるのは子育ての違いだろう.親が子どもを育てる.一般的には当然のことのように受け止められている.しかし身体や心が進化の産物であるのと同様に,人間の親子関係や社会性も進化の産物である.そう考えて動物の親子関係を広く見渡すと,親は子どもを産みっぱなしで育てない,というのが動物の基本だ.魚類や両生類では卵を産むが多くのばあいその世話はしない.一方で,鳥類は卵を温めて雛をかえし雛鳥に餌を与える.哺乳類では母乳という体液を与えるのが一般的だ.親が子育てに時間や労力をかけるようになった.生命の進化が約 38億年だとすると,親が子どもを育てるようになったのは,哺乳類や鳥類の共通祖先が確実に現れた約 3億年くらい前だと考えるのが妥当だろう.霊長類は四肢の末端で物をつかめる.かつて四手類と呼ばれていた.その四つの手で子どもは親にしがみつく.親は必ずしも子どもを抱かない.ニホンザルや類人猿をみるとそっと手をそえる.そうした濃淡はあるが母子のあいだの緊密な関係は一貫している.しかし子育ては母親だけのしごとではない.オランウータン,ゴリラ,チンパンジー(およびボノボ)と,ヒトに近縁な種を見比べてみると,母親以外の者すなわち父親やなかまが子育てに参加するようになってきたという傾向がある.野生チンパンジーの平均出産間隔は約 5年.女性は約 50歳で死ぬまで子どもを産み続ける.「おばあさん」という社会的な役割は原則として無い.一方,人間では,手のかかる子どもたちを短期間で産み,おとうさんズとおかんさんズという複数形で表現できる,おとなの男女が共同した子育てがみられる.人間に固有な社会性とその進化のシナリオについて紹介したい.

3 0 0 0 OA マカカ属サルにおける生殖関連ホルモン動態の季節変動

- 著者

- 清水 慶子 伊藤 麻里子 託見 健 渡辺 元 林 基治 田谷 一善

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第23回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.104, 2007 (Released:2009-05-30)

一般に、動物の分布域が赤道から遠ざかるほど、季節繁殖性がより明確に現れてくることが知られている。このことは霊長類においてもよく当てはまる。マカカ属のサルのうち、赤道域に生息するカニクイザルやブタオザルは周年繁殖動物であり、特定の繁殖期がなく、年間を通して月経が観察され、繁殖する。それより北の中国からインドに生息するアカゲザルは、季節繁殖の傾向が強い。さらに高緯度の日本に生息するニホンザルでは、明瞭な繁殖期の季節性がみられ、短日発情型の繁殖をおこなう。このニホンザルの季節繁殖性は屋内飼育条件でも明確に維持されるが、アカゲザルを屋内で飼育すると、周年繁殖傾向が強くなるとの報告もある。しかし、季節性繁殖リズムの発現機構については未だ不明な点が多い。また、オスにおける繁殖の季節性についての報告は少ない。私たちは、マカカ属サルのうち、実験動物として広く用いられているニホンザル、アカゲザル、カニクイザルの3種のオスを用い、夏と冬に血液を採取、血中生殖関連ホルモン動態を調べ、比較を行った。その結果、ニホンザルとアカゲザルでは、Follicle stimulating hormone (FSH) 、Luteinizing hormone (LH)および Testosterone (T) では繁殖期に高く、非繁殖期に低い季節差が見られた。一方、カニクイザルではこれらのホルモン値は、繁殖期に高く、非繁殖期に低い傾向が見られたものの有意な差は認められなかった。また、脂肪細胞から分泌されるレプチンは、3種ともに、繁殖期に高く、非繁殖期に低い傾向が見られたものの有意な差は認められなかった。体重変動も3種ともに、有意な季節性変化は観察されなかった。これら生殖関連ホルモン動態から、オスニホンザル、アカゲザルでは、メスと同様に繁殖期に季節性が見られること、カニクイザルでは繁殖期に明瞭な季節性が見られないことが示唆された。

3 0 0 0 OA 哺乳類の肩甲骨の形態学的研究

- 著者

- 和田 直己 谷 大輔 中村 仁美 大木 順司 西村 剛 藤田 志歩

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会

- 巻号頁・発行日

- pp.80, 2013 (Released:2014-02-14)

脊椎動物の肢は前肢2本,後肢2本の合計4本である.4肢は 動物の体に前後,左右,さらに上下方向に作用する力に対して安定を保つに必要十分であり,また脊椎動物の特徴である体軸の運動を陸上で最大限に活用できる数である.前肢と後肢の機能は動物によって異なる.特に前肢の機能は多様で,動物を特徴づける.前肢は肩甲骨,鎖骨,烏口骨で体幹と連結する.哺乳類は体幹と前肢の連結において特に肩甲骨を発達させた脊椎動物である.肩甲骨の形質は動物の姿勢と運動の特徴を強く反映する.本研究の目的は肩甲骨の外形,力学的特性と動物の形質の関係を理解することにある.本研究の実験方法における課題は機能する肩甲骨の形状をとらえることにあった.そこで骨標本ではなく,全身,または前肢のCT撮影を行い,肩甲骨をPC上で構築し,計測を行った.本学会において,17目 100種の肩甲骨について調査した結果から導きだされた肩甲骨の形状と動物種,身体的特徴と運動との関係について発表を行う.謝辞国立科学博物館 山田格研究室,川田伸一郎研究室,大阪ネオベッツVRセンターのスタッフの方に深謝を.

3 0 0 0 OA 性行動とは何か

- 著者

- 榎本 知郎

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第23回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2007 (Released:2009-05-30)

性行動 sexual behavior は、行動生態学に基づく仮説の検証に分析されることが多い。しかし、しばしば生殖行動と混同され、繁殖成功に結びつくとの解釈が見られる。これは、霊長類の「性」を精査せずに一般化し生殖に結びつけたバイアスであるように思われる。霊長類における性行動の研究をヒトの性にまつわる行動の解釈に結びつけるためには、定義を見直す必用があるだろう。そこでわたしは以下のような定義を提言したい。 (1) 生殖行動 Reproductive behavior:生殖のための行動で、受精をもたらす。多くのサルで、排卵しないときにも性行動が観察されるので、生殖行動は性行動に内包される。 (2) 性行動 Sexual behavior: 性行動とは、陰茎を腟に挿入する交尾行動 coitus or copulation を指す。誘い行動 solicitation など交尾の前後に見られるやりとりも分析の対象になる。 (3) 恋愛行動 love behavior: オトナの異性間で「抱擁」「キス」「愛撫」などの親和的接触行動の少なくともひとつが見られる一連のやりとり。性行動とは別のカテゴリーで、互いに他を包含する関係にない。 (4) 結婚 marriage: 社会的に規定されるオス・メス関係で、行動学的な分析になじまない。

3 0 0 0 OA 日本モンキーセンターの再生

3 0 0 0 ニホンザル社会におけるオスの空間的位置

- 著者

- 花村 俊吉

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.12, 2005

ニホンザルの群れにいるオスは、群れを構成する多くの個体から離れているオス(周辺にいるオス)と、多くの個体の近くにいるオス(中心にいるオス)とに分化して観察されることが知られている。また、このオスの空間的位置は移行する。しかし、その分化機構や移行過程はよく分かっていない。本研究では、他個体との相互行為の積み重ねとしてオスの空間的位置の差異が観察されると考え、オスが他個体から離れることになる逃避、他個体の近くにいることになる近接に着目し、(1)周辺にいるオスがよく逃避しているかどうか、(2)オスの逃避の発端となる他個体の性、(3)オスの逃避に関わる他個体との相互行為、(4)オスの逃避の発端とならない他個体とその近接について検討した。<br> 2004年2月から8月までの7ヶ月間、嵐山モンキーパークいわたやまのニホンザル餌づけ群のうち、10才以上のオトナオス9頭を対象に個体追跡を行い、逃避、近接、攻撃などの他個体との相互行為、およびオスの空間的位置を記録した。空間的位置は、個体追跡中の瞬間サンプリングによって得た視界内の個体数などによって評価した。<br> その結果、よく逃避するオスとほとんど逃避しないオスがおり、(1)周辺にいるオスは中心にいるオスより頻繁に逃避し、(2)そのほとんどはメスとの相互行為が発端となって生じていた。その際、(3)メスの悲鳴によって第3者に攻撃されることがあり、こういった状況をもたらし得るメスから逃避していることが示唆された。また、(4)周辺にいるオスでも、毛づくろいや長時間近接をするメスからは逃避せず、それらのメスとの近接時には逃避頻度が低くなる傾向があり、特定のメスとの近接によってオスの空間的位置の移行が促される可能性が示唆された。したがって、オスの空間的位置にはメスとの社会関係が強く影響していると考えられる。また、観察可能なニホンザルの群れという境界についての再検討が要求される。