1 0 0 0 OA デンプン合成とその制御

- 著者

- 中村 保典

- 出版者

- The Japanese Society of Applied Glycoscience

- 雑誌

- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.511-512, 2003-10-20 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 喜多 敏博 長岡 千香子 平岡 斉士 松居 辰則

- 雑誌

- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021-CE-162, no.10, pp.1-4, 2021-11-27

多様な事故が世界中で起きている現状において,安全教育を行うことが事故防止の非常に有効な手段となる.「子どもの傷害予防」や「環境安全工学」等の分野における安全教育の事例を踏まえ,効果的な事故防止教育を行うためのプラットフォームとして,高度化された UI や機能により学習者に効果的・能動的に作用することができる「能動的 LMS」を開発した.能動的 LMS が持つ「能動的機能」は,LMS 側から学習者へ積極的に働きかける機能であり,次の 3 つの機能:(1) 音声 UI での働きかけ (スマートスピーカーやスマートフォンで,音声や音響によるやり取りを交わすことで学習を促す) (2) LINE チャットボットでの働きかけ (日常使いのツールである LINE で手軽に問い合わせが可能であり,ボットからのプッシュ型の情報共有も行うことで,行動変容を促進できる) (3) ユーザの心的状態も考慮したアナリティクス (ユーザの状態や行動を予測し,その結果に基づいて,手遅れになる前に LMS から働きかける) からなる.これらの「能動的機能」を Moodle の追加パッケージ (Web service API による連携システムとプラグイン)として実装し,Moodle が「能動的 LMS」として機能できるようにした.

- 著者

- 鶴見 昌代 宮城 愛美 新美 知枝子

- 雑誌

- 研究報告アクセシビリティ(AAC) (ISSN:24322431)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020-AAC-13, no.5, pp.1-8, 2020-08-21

音声アシスタント搭載デバイスであるスマートスピーカーは,視覚情報の不足を音声情報によって補うことが多い視覚障害者にとって,意義深いデバイスであると考えられる.スマートスピーカーを利用する上で,視覚障害者にとって重要なことや困難なことを明らかにし,利便性を高めることを目標とし,スマートスピーカーおよびスマートホームデバイスに関して,視覚障害者を対象にアンケート調査を行った.結果として 113 名の回答を得たので,調査結果の一部を紹介する.

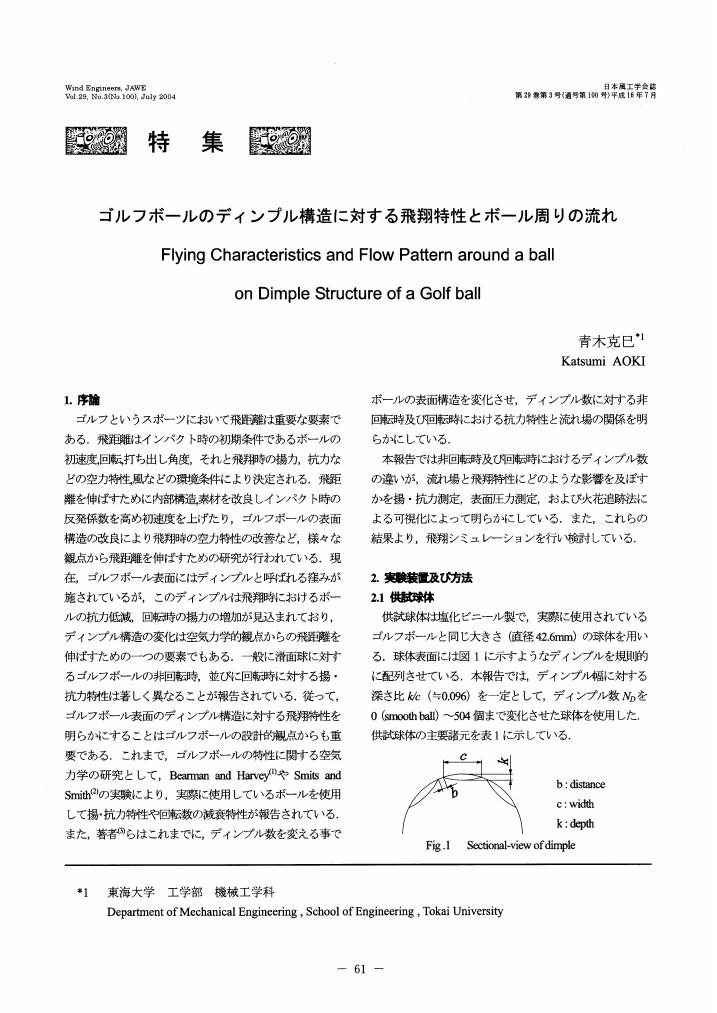

1 0 0 0 OA ゴルフボールのディンプル構造に対する飛翔特性とボール周りの流れ

- 著者

- 青木 克巳

- 出版者

- Japan Association for Wind Engineering

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.100, pp.61-67, 2004-07-31 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1

- 著者

- 千葉 貢

- 出版者

- 至文堂

- 雑誌

- 国文学 : 解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.26-34, 2008-02

1 0 0 0 OA キュウリうどんこ病菌に及ぼすレシチンの影響

- 著者

- 本間 保男 高橋 広治 水野 宏 見里 朝正

- 出版者

- 日本農薬学会

- 雑誌

- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.33-40, 1977-02-20 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

キュウリうどんこ病菌 Sphaerotheca fuliginea を供試し, 本菌の生育過程に及ぼす大豆レシチンの影響を検討した. キュウリ子葉裏面に大豆レシチン2000ppmを処理し, うどんこ病菌分生胞子を接種し, 分生胞子の発芽, 菌糸の伸長, 分生子梗, 分生胞子の形成を経時的に走査電顕により観察した. 分生胞子の発芽には著しい抑制はみられなかったが, 無処理区に比し, 発芽管がやや太く, 短くなり, 菌糸の伸長が遅くなる傾向がみられた. もっとも顕著な影響は, 処理区の接種3日目以降の菌糸先端部に現われた. すなわち, 伸長した菌糸の先端部周縁に薄膜が見られ, うなぎ尾状を呈し, 日数の経過とともに膜の部分が拡大することであった. また無処理区に比し, 分生子梗, 分生胞子の形成が遅れ, 数も少なく, とくに分生胞子が分生子鎖から離脱せずに, そのままたれ下がり, 全体的にゼンマイ状を呈するものがみられた.

- 著者

- 柴田 崇徳

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.6, pp.752-761, 2000-12-15 (Released:2018-01-07)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1 2

1 0 0 0 娑婆 : 吹上佐太郎自叙傳

1 0 0 0 世外侯事歴維新財政談

1 0 0 0 OA 日本語の漢字比率と平均情報量について

- 著者

- 横原 恭士

- 出版者

- 相愛大学

- 雑誌

- 相愛大学研究論集 = The annual report of researches of Soai University (ISSN:09103538)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.89-103, 1994-03

- 著者

- 住吉 光介 千葉 敏

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.12, pp.754-758, 2018 (Released:2020-04-02)

- 参考文献数

- 9

天空にとつぜん現れ他の星々を圧倒して急激に輝きやがて消えて行く超新星。その名に反し超新星は新しい星の誕生ではなく星の終焉をかざる大爆発である。宇宙に存在する重い元素の多くはこの時合成される。われわれの世界は超新星爆発の残滓からできている。鍵を握るのは素粒子ニュートリノであり,星が進化し超新星爆発に至る道筋は原子核や核力の性質から理解できる。高度な計算機シミュレーションによりこの道筋の理解が進んでいる。中核を担うのはニュートリノ輸送計算であり,この計算は原子力における中性子輸送計算と多くを共有する。

1 0 0 0 OA (2)食品照射の実用状況と消費者の受容

- 著者

- 小林 泰彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.63-83, 2022-03-15 (Released:2022-03-16)

- 参考文献数

- 45

食品照射は多くの国のニッチなマーケットで成功し,照射による植物検疫処理も急増している。日本の食品規制当局は,ニーズが見えないことと社会受容の未熟を理由に規制の見直しに消極的だが,国による安全性評価とその結果の周知がない限り,消費者の誤解を解くことは容易でない。今まず必要なのは,社会受容のための消費者教育ではなく,照射食品の安全性と有用性を正当に評価し,消費者の誤解を恐れてニーズを言い出せない事業者に正確な情報を提供することである。

- 著者

- 新藤 博之

- 出版者

- 地理科学学会

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.103, 2009-04-28 (Released:2017-04-14)

1 0 0 0 OA 離島における観光まちづくりの展開と課題

- 著者

- 中條 曉仁

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100128, 2014 (Released:2014-03-31)

近年の離島をはじめとする農山漁村ではコミュニティの小規模高齢化や地域経済の空洞化が進み,それらをいかに維持あるいは補完するかが喫緊の課題となっている。観光まちづくりは,こうした地域の状況に対する有効な取り組みとして注目されている。また,都市農村交流という点でも重視されている。本報告では,条件不利地域であり隔絶性の強い離島における観光まちづくりの実践を取り上げ,それが進められてきたプロセスとそれを可能にする地域的条件,および課題を検討する。 対象地域として取り上げるのは,長崎県五島列島北部に位置する小値賀町である。同町は佐世保市から西に90kmの航路距離にあり,人口2,780人,高齢人口比率は45%(2012年)に達している。主な産業は漁業であるが,近年は魚価の低迷と担い手不足に直面するなど,地域問題がさまざまな面で顕在化している。 小値賀町で観光開発が始まったのは,1988年代に策定された「ワイルドパーク構想」であった。同町を構成する野﨑島において宿泊施設と野生シカを飼育する牧場が整備されたが,集客施設というハードを整備しただけの観光開発は来訪者の増加にはつながらず失敗に終わる。 1990年代の観光開発の失敗経験を受けて,2000年以降ソフト面を重視した事業が展開される。すなわち,町内に広がる西海国立公園と野﨑島の宿泊施設を活用した「ながさき島の自然学校」を開設(2000年~;自然体験活動事業)したり,欧州の音楽家を招いてコンサートや音楽講習会を開催する「おぢか国際音楽祭」が開催(2001年~)されたりしていることが挙げられる。こうした事業展開は,地域資源の魅力発揮と域外交流人口を拡大する基盤整備として位置づけられる。 こうした中で,小値賀町は「平成の大合併」という地域再編に直面する。人口減少と高齢化に伴う財政の悪化に対して,2002~2008年にかけて佐世保市や隣接する宇久町との合併が繰り返し模索され,町を二分する議論に発展し住民投票に至った。最終的に周辺市町とは合併せずに単独町政を維持することを選択したが,合併問題を契機に住民の多くが町の将来を考え,それが観光まちづくりへの意識を醸成させることになったといわれている。 観光まちづくりの主体となる組織として,NPO法人「おぢかアイランドツーリズム協会」が町内の既存の観光組合等を統合して2006年に設立され,観光窓口の一元化が図られた。さらに,2009年にはそれを母体としてさらなる事業拡大を目指して「小値賀観光まちづくり公社」が発足している。同組織はIターン者を担い手としてまき込みながら,NPOから引き継いだ民泊や修学旅行の受け入れ事業を拡大することに加え,町内の古民家を買収・改装して高付加価値の宿泊施設やレストランの経営事業を展開し,小値賀町における観光まちづくりの主体となっている。こうした事業展開は来訪宿泊客と観光収入の増加をもたらし,民泊参加世帯の増加や新たな雇用の創出など一定の地域的効果をもたらしている。小値賀町における観光まちづくりのねらいの一つは,観光を基幹産業となってきた漁業を補完する産業に育成することにあるといえる。 小値賀町の観光まちづくりは,域外交流人口の拡大から地域経済を維持・拡大するための展開にその性格を変化させ,地域経済に対して一定の効果が認められる。また,女性や高齢者が主要な担い手として関与しているという点でも重要である。しかし,観光まちづくりが経済的手段としてのみ担い手にとらえられているかどうかについてはさらなる検討が必要である。また,現状では集落が担い手となっているわけではなく,高齢社会化に直面するコミュニティの維持にいかに対応していくかが課題である。

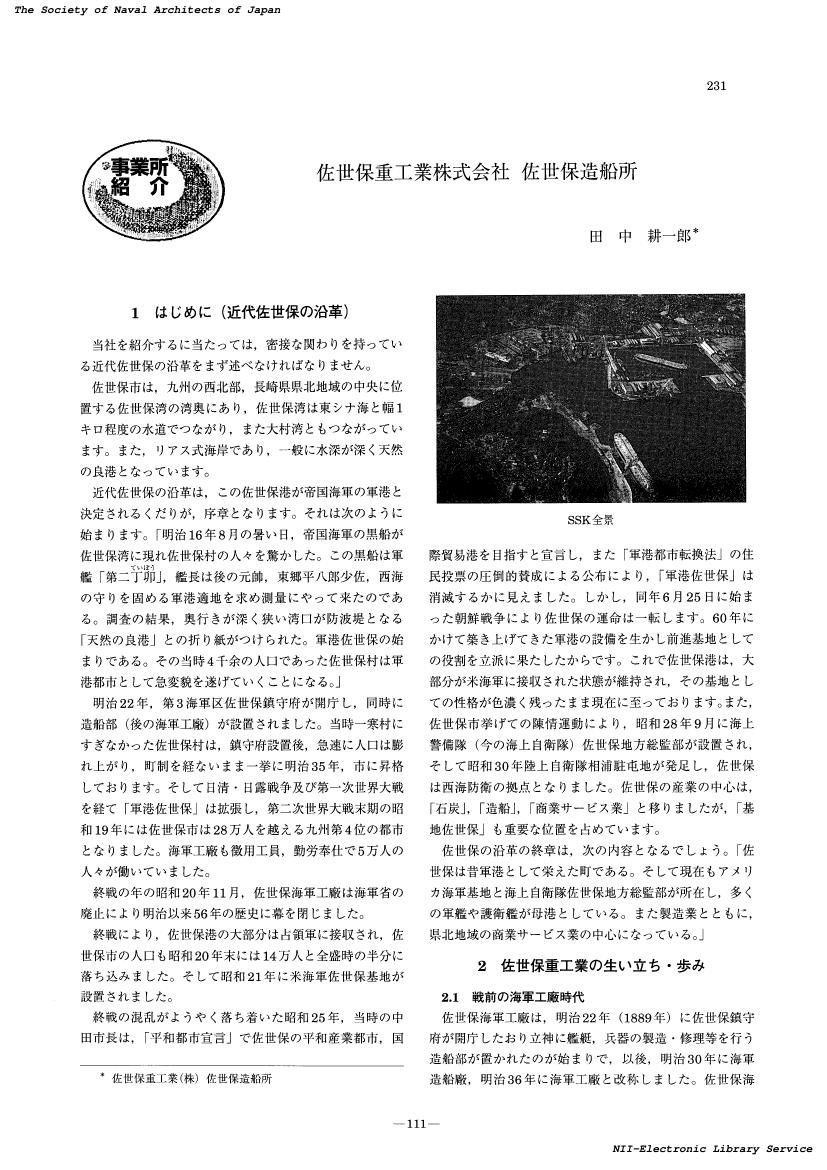

1 0 0 0 OA 佐世保重工業株式会社 佐世保造船所(事業所紹介)

- 著者

- 田中 耕一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)

- 巻号頁・発行日

- vol.878, pp.231-234, 2004-03-10 (Released:2018-03-28)

1 0 0 0 OA 風土性と地域のランドスケープデザイン

- 著者

- 伊東 啓太郎

- 出版者

- 日本景観生態学会

- 雑誌

- 景観生態学 (ISSN:18800092)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.49-56, 2016 (Released:2017-08-31)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 4

風土性と地域・まちづくりについて,特徴的なランドスケープの事例とランドスケープデザインの実践を踏まえながら,景観生態学からのアプローチとその課題について整理,考察した.都市における生物多様性と地域特性を取り入れながら設計した都市公園を事例として,デザインプロセスとその特徴を再検証した.パブリックな空間におけるデザインには,制約条件が多い.このため,地域の特性を表現し,デザイン性を高めるには,地形,植生,歴史や文化を直接的,間接的に取り入れてゆく必要がある.特徴的なランドスケープは,そのままでも人を惹きつけ,守られる可能性が高い.ここでは,日常にあるランドスケープを地域の歴史や自然の中にどのように位置づけ,デザインしてゆくかということについて考察した.

1 0 0 0 OA 金の外交使節とその人選 : 内政問題の観点から

- 著者

- 西尾 尚也

- 出版者

- 関西大学史学・地理学会

- 雑誌

- 史泉 (ISSN:03869407)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.36-52, 2000-01-31